『武蔵野地図学序説』のあとがきに「宮城野は陸奥国分寺の近隣に生まれ育ち、転じて武蔵野に半世紀以上の生を託し、武蔵国分寺に因むエリアでこれを認めている」と書いて4ヵ月を過ぎた。

武蔵野(ムサシノ)について調べはそれなりに尽くしたつもりだが、いまさらに気になるのは宮城野(ミヤギノ)である。

そもそも「宮城」(ミヤギ)とは何か、一般に意識されることはない。

県名を「庁」所在都市名と異にするのは「官軍」に楯突いた結果という説は、概ね正鵠を得ている。

例えば「ミヤギケン出身者」がトーホクの鈍重な人格を思い浮かべるのに対して、「センダイ出身」では比較的軽快で都会的なイメージにシフトすることでも判然するだろう。

序(ついで)に言えば「東北」すなわちトーホクないしトーボクが、方角ではなく本州の一定エリアを指す言葉になったのは明治期以降であって、かつてその北東部に「陸奥」(奥州)あるいは「ミチノク」(道奥)以外の謂いは存在しなかった。

「大化の改新」で列島北辺に設置されたクニの称は「道奥国」で(後に陸奥国に変更)、その範囲も現在の宮城県南端部までであった。国名通り、ミ・チ(官道)はそこまでしか通じていなかったのである。

いささかの畏怖をもって遇されていた奥州は奥羽越列藩同盟の崩壊と敗北により東北と一括され、被差別的イメージを基調とすることになった。

そこは都「東京」の後背地にして資源(人と食料、原材料)の供給地あるいは収奪地以外ではなくなったのである。

歴史の画期には、呼称と表記の置換が存在する。

2011年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の事故は、トーホク(という称)の差別的構造すなわち従属性ないし植民地性をあらためて浮き彫りにしたと言えるだろう。

したがって歴史的に限定された性格をもつ用語トーホクを忌避する人間もいれば、能天気か敢えてか知らないがそれを看板に据える者もいる。

筆者は前者に与し、「東北学」の提唱者やその同調者は後者の例である。

「遅れた」地域が征服され植民地化されるプロセスが「歴史」であるとすれば、それはすでに奈良時代以前からはじまっていたわけだが、征夷大将軍が不要となった近代はその完成期である。

「宮城」は現仙台市のエリアを含むかつての郡名であるが、そもそもは中央政権の陸奥エリア征服拠点すなわち「ミヤ・キ」である。

陸奥のキ、多賀城は西側の官道(東山道)終点と東の海湾の中間に位置し、威圧する高台に設けられ、それは国府を兼ねた。

しかし初期の陸奥国府は、太平洋沿岸航路から仙台平野に上陸(閖上 ユリアゲ)する水路名取川とその支流広瀬川の交叉後背低地にあった。

東北本線長町駅と太子堂駅の東側、現仙台市太白区郡山である。その郡山地区の西側に、後期旧石器から弥生時代までの時代幅をもつ巨大な富沢遺跡が盤踞しているのは偶然ではないだろう。

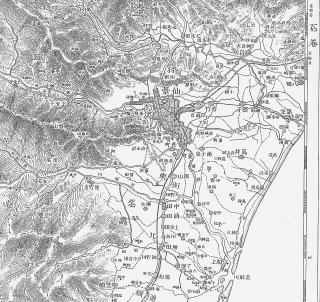

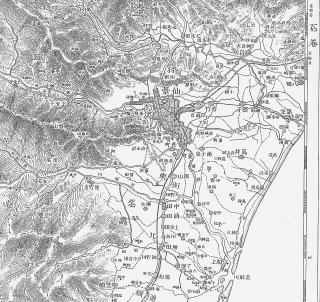

図は輯製20万分1「仙台」(1888年輯製製版)の一部で、仙台平野の中央、2つの中河川(名取川、広瀬川)に挟まれた初期陸奥国府に由来する「郡山」の位置がよくわかる。

郡山とは古代の郡衙に因む地名で、初期国府の跡には名取郡衙が置かれたのである。

輯製20万分1図は、近代の日本列島を統一縮尺ではじめて網羅した地図群で、1893年に全153面で完結した。明治期に「参謀本部の地図」といえば、この地図群を指していたのである(泉鏡花『高野聖』冒頭)。

広瀬川挟んで郡山から北へ約6キロメートル、「宮城野」は「宮城野原」と記載されている。

宮城野が宮城野原に屈折した契機は措いて、右端中央下寄り、「荒浜」の南から北西に延び、広瀬川の中央を通って太白山の東へつづく二点鎖線は郡界で、線の南は名取郡、その北は宮城郡である。

「輯製二十万分一図図式」(1887年輯製製版、1888年修正)によれば、仙台市街の北に記入された二重線の楕円は「府県庁」、その下の二重線円は「郡区役所」で、広瀬川の西に見える星印は「師団司令部」、その上の菱形は「旅団司令部」、下の三角形は「大隊区司令部」を示す記号である。

また、集落を示す記号は、丸や楕円を基本とする「村落」および角形を基本とする「宿駅市街」の2種があり、いずれも人口別に形と大小が区分けされいる。「郡区役所」の記号は長町(名取郡)にも付されている。

この図の範囲で言えば仙台は1万以上、長町や原(原町)は1千以上、苦竹や荒井、南小泉も村落ではあるが人口1千以上、荒浜や深沼は5百以上であることを示す。黒点のみは人口が「不明」とされる。

名取川河口の閖上集落の右側に、中央に丸印をつけた短い線分記号が見えるが、これは明治も初期の地形図類のみに用いられた郵便局の記号で、その西側の増田や、仙台市街(西側)にも記載されている。

「宮城野原」の文字下の小丸群は、「樹木」を表わしたものと思われる。

口絵と解説(迅速測図原図、5千分1東京図原図、輯製20万分1図)

刊行にあたって(芳賀啓)

日本近代地図・測量略年表(西暦・元号年対照表)

第Ⅰ章 正式図以前

1初期の地形図類

2東京の5千分1図と内務省地理局

3輯製20万分1図

第Ⅱ章 正式2万分1地形図

1正式2万分1地形図の概要

2東日本

3中部日本

4関西

5中国・四国

6九州

第Ⅲ章 1万分1地形図と東京の大縮尺図

1 1万分1図地形図について

2東京を中心とした地形図類

3昭和前期の地図界

4昭和20年代の地図事情と戦災復興院

5 3千分1地形図

6東京の地籍図類

第Ⅳ章 琉球諸島と旧植民地の地形図

1沖縄県の地形図

2臺灣の諸地形図

3朝鮮の諸地形図

4樺太の地形図類

5北方領土・千島列島の地形図類

第Ⅴ章 地図誌の基礎

1地図一覧図について(1)

2 地図一覧図について(2)

3地形図上に表現された鉄道

初出一覧

あとがき

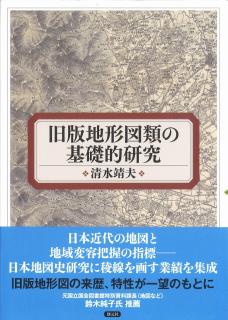

ISBN978-4-422-22048-2

B5判434ページ 本体価格:28,000円

発行:創元社

2025年5月18日(日曜日)

集合・午後1時半 JR中央線国分寺駅改札(出たところ)

国分寺駅から中央線の北側を西国分寺駅まで、西国分寺駅から中央線の南側を国分寺駅まで、少人数で2時間半ほど散策

参加費・資料代500円

散策後国分寺駅周辺で懇親会予定

(参加自由・経費各自)

申込は info@collegio.jp まで

第1回 ‘anoyo-diving’

2025年3月9日(日曜日)

集合・午後1時半 西武新宿線小平駅北口

小平霊園と黒目川源流地を、少人数で1時間半ほど散策

参加費・資料代500円

散策後国分寺駅周辺で懇親会予定

(参加自由・経費各自)

申込は info@collegio.jp まで

第2回予定 2025年5月18日(日曜日)

散策地未定

『武蔵野地図学序説』は、今日都内の主要書店に配本されるはずである。

ポピュラリティを狙ったものではないので、部数も少なく気安くもとめられる価格ではない。

しかし、三野混沌にならって「読まざる可からず」と大口たたくのに吝かではない。

以下、「あとがき」を掲げ(一部略)、また正誤表も添える。

重版、訂正を念ずるのみである。

あとがき

「道に似て、言葉を一挙に捉えることはできない。聞かれるにせよ、読まれるにせよ、言葉は時とともに開かれてゆく。この語りという時間的要素によって、書くことと歩くことは互いに似たものとなっていた」。これはR・ソルニットの『ウォークス』(邦訳2017年)の第16章「歩行の造形」にみえる言葉です。

これに対して、時間の断面である地図の特性は一挙性にこそあると言っていいのです。上空からの視線の下、画像とともに言葉と記号が点滅しているのが地図であって、それを見る者は全体の位置関係を一瞬のうちに了解し得るでしょう。さらに言えばそれは鳥瞰でもなく、あらゆる地点が、爆撃視座とも言うべき垂直の絶対視線にさらされている状態です。この本質を見事に描いた「地図文学の白眉」は、中上健次の『十九歳の地図』(1978年発表)で、私的に編んだ「地図文学傑作選」の筆頭に挙げられる作品です。

タイトルに「地図」の文字を掲げた文学作品は少なくありません。しかし、阿部公房の『燃えつきた地図』のように、具体的な地図は添えもので、むしろそれを象徴や暗喩としたような作品が多いのです。

ところでスマートフォンが登場して以降、地図の主流は燃やせるものではなくなりました。ソクラテスの「文字」ないし「書かれたもの」への懐疑はプラトンの『パイドロス』に認められましたが、現在は地図すら飛び越えて、スマートフォンのパーソナル・ナビゲーションがあたりまえの時代。狩猟採集時代の終了とともに昂進したホモサピエンスの個々の「脳力」の劣化が、新たな自己家畜化のステージに進んだと考えるのはあながち的外れでもないでしょう。

したがって本書の蛇尾は、終章の末にも触れたように「探り歩きのすすめ」です。具体的には紙でも液晶画面でも、地図で目的地の位置をしらべること、つまりスタート地点からおよその方向と距離、いくつかの地名とランドマークを頭に入れ(地図の一挙性)た後、両手には何も持たず、周囲に目配りしながら歩き出せという自戒でもあります。それは今日では「脳トレ」に相当しますから、出かけるにあたってはトレーニングのための時間を組み込んでおく必要があるでしょう。

そのようにして、折々の「自分の武蔵野」を探索し、発見するのは無上の楽しみです。しかし筆者にのこされた時間はそう多くはありません。思えば宮城野は陸奥国分寺の近隣に生まれ育ち、転じて武蔵野に半世紀以上の生を託し、武蔵国分寺に因むエリアでこれを認めているのは何かのめぐりあわせでしょう。そのめぐりあわせの掉尾は、野の面影濃い小平霊園に永眠の場所が「当選」したこと。つまり武蔵野台地の分水界(玉川上水)を渡り、多摩川水系から荒川水系に「転居」し、武蔵野をわたる風になるのでした。

(略)

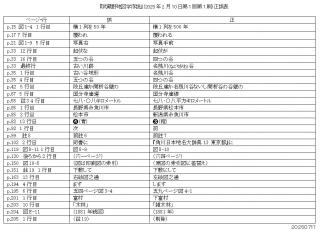

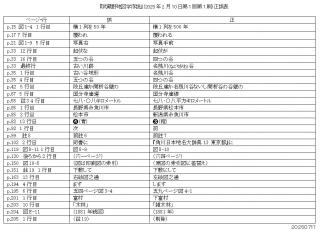

p.150差替図

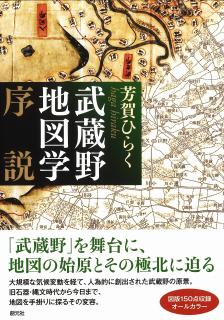

芳賀ひらく著『武蔵野地図学序説』

A5判 オールカラー 図版150点 213ページ

ISBN978-4-422-22017-8 創元社 本体価格3000円

2025年2月10日刊

目 次

第1章 武蔵野の東雲

はじめに/ターミノロジー/気候変動と「武蔵野の誕生」/古代・中世の武蔵野空間認知

第2章 古地図と崖線

地図の時制/植生地図・開析谷・ハケ/「国分寺崖線」の誕生と誤解

第3章 最古の武蔵野図

低地の武蔵野/空白の武蔵野/最古の武蔵野図

第4章 ヤマの武蔵野

武蔵野の「山」/ムサシノAとムサシノB/武蔵野のイドとミチ/武蔵野のツカ

第5章 ミチの武蔵野

線分のミチ/オブシディアン・ロードとジェイド・ロード

第6章 ムラヲサの武蔵野

防人歌/長者原遺跡/線刻画縄文土器

第7章 地名の武蔵野

長者地名・殿地名/地点地名・領域地名/地点地図・領域地図/南下する「都ヶ谷戸」

第8章 地名の武蔵野・続

「殿ヶ谷戸立体」の出現/地名の発生と展開/駅前集落注記/四つの谷戸、そして補足

第9章 彼方の地図と地図の彼方

リアル・マップ/イマジナリー・マップ/地図の定義をめぐって/地図からスマホ・ナビへ/武蔵野の地図と文学

第10章 淵源の地図

地図は国家なり/淵源の地図/江戸後期×明治初期/「フランス式」の残照

第11章 武蔵野のキー・マップ

国絵図と村絵図/輯製二十万分一図と迅速測図/読図の作業とベース

第12章 伝承と伝説の武蔵野

自然災害伝承碑/辺境の橋と国分寺崖線/一万分一地形図/二枚橋伝説/坂と馬頭観音/ふたたび二枚橋伝説

終章 「武蔵野」の終焉と転生

「歴史地図」から「古地図」へ/武蔵野の終焉/武蔵野の転生と身体の地図

あとがき 初出一覧 索引

しかしながら「天日燦として焼くがごとし、いでて働かざるべ可らず」を含む詩篇自体は、依然として不明である。

草野心平が暮鳥詩の題詞を碑文を選んだだけで、典拠究明の労をとらなかったのは、それが既に不可能となっていたためかも知れない。

一方、その言葉をエピグラフにした長詩「荘厳な苦悩者の頌栄」は「神様/神様」ではじまり、「その人間です/おゝ新しい神様」で終る。

wikipediaは「結核のため伝道師を休職」と書くが、楽園を追放されたアダムとイブの裔として、山村暮鳥は神を棄てたのである。

混沌の言葉は、楽園追放者の逆転の自負であった。

しかし失職と病(結核)とで窮迫した暮鳥一家のために混沌が苦心用意した新居は、麓の村人たちの怒声によってわずか10日で空家となった。

その4年後の1924年、暮鳥は茨城県大洗町の借家で病没する。享年41。

一方混沌はともかくも戦後まで生きながらえ、晩年の2年余りは寝たり起きたり、認知症の末に没したのは1970年の4月10日、76歳であった。

草野心平が主宰する『歴程』の混沌追悼号は、その年の8月である。

せいは同年の11月から翌々年にかけて『いわき民報』に「菊竹山記」を連載、かつ1971年に歴程社から『暮鳥と混沌』が発刊されるも300部限定であった。

友人らの奔走努力によって、吉野家の畑の一隅に詩碑が立てられたのは、逝去2年後の1972年4月。

心平が酔いと衒いにまかせ、せいの両手を握って「あんたは(自分の作品を)書かねばならない」と命じたのはその除幕式の後であった。

串田孫一が彌生書房の津曲篤子社長の編集顧問だった縁で、同書房から『洟をたらした神』が刊行されたのは1974年11月。

翌年それが田村俊子賞と大宅壮一ノンフィクション賞をダブル受賞し、せいはたちまち時の人となり、『暮鳥と混沌』も同社から再刊された。

せいの死去は1977年11月、享年78であった。

ひとは混沌を生活力なく、家業一切をせいに押し付けてその創作の機会を奪ったように評し、せいもまた憎むことが人間の本性のように書いているが、そのまま受け取るのは過誤というものである。

「夫婦というものはわけがわからない」(佐野洋子)のである。

戦後の農地改革の小作側委員として、混沌は文字通り身を投げ出して福島県全域を歩いた。

せいの浴びた光の影で、混沌の足跡を解明しようとする者は、いまだ不在である。

下掲は『歴程』三野混沌追悼号掲載写真と、「菊竹山」エリアが描かれた最古と最新の2万5千分1地形図「常磐湯本」の一部。

地図上は1976年測量・現地調査(ただし使用空中写真は1973年)・発行、下は2018調製・発行図。

菊竹山頂は両図の上辺中央、三角点105.3メートル。

吉野宅は、同「沢小谷」の「小」の文字の北、送電線との間の一軒家。

「沢小谷」の文字の東方(右)の卍マークは、菊竹山の元地主にして吉野家の墓のある龍雲寺である。

「その角を左にまがって、つきあたりを右」を念頭に歩くと、奥の人家の庭先にそれらしきものが目についた。

新藤謙の『土と修羅 三野混沌と吉野せい』(1978年)239ページ掲載写真を見ていなかったら気づかなかったかも知れない、結構大きな碑である。

碑文はご覧の通り「天日燦として焼くが如し 出でゝ働かざる可からず 吉野義也」、草野心平の筆である。

書き文字の評価はさて措き、文が混沌詩の一部分であることは明らかだが、全体はとなるとこれがわからないのである。

吉野せい『洟をたらした神』の1篇「信といえるなら」は碑の建立にまつわる話だが、碑文そのものには言及しない。

同『『暮鳥と混沌』(1975年)の本文にも、巻末の「跋」「三野混沌の葬儀に列す」「混沌忌」(以上3篇、心平執筆)にも、これに触れるところない。

三野混沌が詩を書いていたことは確かで、しかもその量たるや膨大なものだったと思われるが、正面からそれをとりあげ論評しようとする者はいないらしい。

手をつくして調べると、山村暮鳥の詩集『梢の巣にて』(1921年)にそれは見出された。

そのなかの1篇、「荘厳なる苦悩者の頌栄」という160ページから253ページにわたる長詩のタイトルの傍らに、小さな活字で「天日燦として焼くがごとし、いでて働かざる可からず ーヨシノ・ヨシヤー」が添えられていたのである。

せいの『暮鳥と混沌』巻末の「山村暮鳥・三野混沌 略年譜」には「混沌のノートから暮鳥はときどき詩やことばを抜き出して『いばらき新聞』へ掲載した。「止してください」「おそれるな」という会話がくりかえされた」(144ページ)と記す。

また詩誌『歴程』の143号(1970年8月、三野混沌追悼号)の、せいの手になる「三野混沌略歴」の「大正八年」(1919年)の項には、「詩稿を浄書してまとめる。「太陽はひとりで輝く」」とあるから、あるいは暮鳥はそこからとりだして自分の詩のタイトル部に添えたのかも知れない。

混沌の詩集として刊行されたものは『ここの主人は誰なのかわからない』(1932年)と『阿武隈の雲』(1954年)のほかには、薄い『開墾者』(1926年)があるだけで、それらも今日では閲覧も簡単ではなく、またこの碑文と直接かかわりないことは明らかである。

この文を碑に刻もうと決めたのは、草野心平だったろう。

しかし「最初に」、それも建碑(1975年)から半世紀以上も前にepigraph(題詞)としてそれを「選び出した」のは、山村暮鳥だったのである。

また、あるいは百年も前の『いばらき新聞』をめくれば、この言葉がどこかの隅に見出されるのかも知れない。

水石山は常磐線いわき駅の北西約10キロメートル、山頂は標高735メートルで一帯は公園とされ市街全域を眼下にする。

原稿を読んだ串田孫一をして呆然、震撼せしめた、吉野せいの作品集『洟をたらした神』(1975年、彌生書房刊)中の一篇のタイトルでもある。

写真は、いわき市内を流れる好間川(よしまがわ)中流の沢小谷(さわごや)橋から、正面奥右が水石山。

橋柱に1972年11月30日竣工とあるから、1977年11月に78歳で亡くなったせいは、この新しい橋の上で山を望見したこともあったはずである。

先の日曜日、拙著上梓と冬季講座前の隙間、日帰りでいわき(もと平)に出掛けた。

三野混沌(本名吉野義也)の碑を目にしておくためである。

いわき市の観光サイトはそれについて「三野混沌の詩碑 作家・吉野せいの夫であり、農民詩人。せいと共に開墾した菊竹山に詩碑があり、草野心平による揮毫」とし、所在地を「いわき市好間町北好間上野地内」と記すのみ。

google mapにも掲載されない碑で、「北好間上野」はいわき駅から徒歩1時間はかかるらしい。

車ももたず、ライセンスも返上した後期高齢者に頼れるものはバスしかない。

駅前で1時間ほど時間をつぶして乗車、見当をつけた停留所で下り、標高十数メートルの好間川左岸に沿って歩く。

目指すはこの写真の右手、標高104メートルの菊竹山の裾で、同53メートル前後に広がる開拓地の一画である。

「ヒートテック」の汗に濡れながら600メートルほどの坂道を上りきったのはいいが、さてその碑はどのあたりか。

上野地区の公民館を頼りとするも、それ以外は一向に分からない。

傍らの空き地で飼い猫を遊ばせていたらしい女性に「石碑」について尋ねると、「吉野せいさんの」と言って教えてくれた。

ああやはり三野混沌の、ではないのだな。

知人が奥多摩でワサビ栽培に従事して、15年ほどか。

昨年はよい出来で都知事賞ももらい、その祝いと再婚新居披露も兼ねた新年餅つきに招かれた。

ご丁寧なお土産は伸し餅とワサビ。

もらったワサビを堪能した後、首のところを水栽培したら白い小さな花が咲いた。

ワサビ栽培は山仕事だから、助けになるか邪魔になるかわからないが、そのうちまた訪ねてみたい。

足腰がまだ立つうちに。

ちなみに女房は葉付大根を買ってきて葉でフリカケをつくり、首のところはワサビのように水栽培し、新葉が出揃ったところでベランダのプランターに植えている。