9月 13th, 2019

変動と集積の崖 ―難民の世紀に

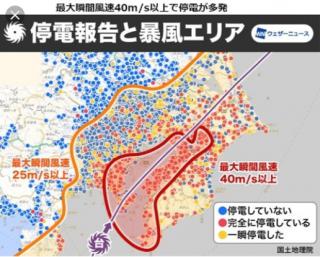

2019年9月9日午前5時前「非常に強い」台風15号は千葉市付近に上陸した。

中心付近の最大風速は約40メートル、最大瞬間風速は約60メートルで、関東に上陸した台風では過去最強クラスであるという。

最大瞬間風速とは秒速のことだから、時速に換算すると新幹線の疾走する216kmとなり、人間は屋外では吹き飛ばされる。

この風雨の影響は甚大で、千葉県では一時90万戸以上が停電して断水も伴い、復旧通電の見通しも二転三転して首都圏の停電は長期におよび、6・7月の西日本暴風雨と併せ「令和」は激甚災害で幕が開いた。

こうした「経験したことのない規模」の強い台風は、今後ますます増発すると予想される。

街中を歩けば輻射熱と廃熱を全身に浴び、屋内ではクーラーがなければ夜も過ごせない夏はここ半世紀ほどの現象で、さらに「1950年代以降に観測された変化の多くは過去数千年の間では前例がない」(IPCC第5次報告書第1作業部会)という。

WMO(世界気象機関)は、過去5年で世界気温は最も暑く、気候変動が加速していると発表した。

いわゆる温暖化である。

春と秋が退化し夏が肥大化している。秋分の日を過ぎても北海道ですら夏の暑さが居座っている。

「日本にははっきりとした四季があり、色彩豊かな景観が楽しめ」などといった決まり文句は色褪せた。季語の大半は形骸化し、絵空事俳句が量産される。

海水温と平均海面高度は、世界的規模で確実に上昇している。そうして今日の気候変動と地殻変動は、日本列島で頻繁に発せられる「想定外」を無意味な言葉と化した。

この変動にもっとも脆弱で、現代生活にもっとも直接的な影響を及ぼすと考えられるインフラ施設は、むきだしの送電施設電柱と電線である。

停電の諸因は、台風の豪雨や強風、落雷や降雪、といった気象現象のみならず地震や火山活動さらに太陽フレアの大規模磁気嵐といった自然現象にかかり、また一方で発電や送電設備そのものの劣化やトラブル、コンピュータの誤作動や操作ミス、パワープラントの燃料不足つまり供給力不足や需要過剰に加え、航空機による送電線の切断そして火災や戦争などによる発送電設備の損壊といった人為の領域にわたる。

ロンドンやパリ、ベルリン、香港やシンガポールといった世界の大都市が無電柱化すなわち地中化を完了しているのにくらべ、この国の都市でもっともそれが進んでいる東京ですら4.6%と大きく立ち遅れて、電柱と電線は日本列島に目立つ。

とりわけ低圧線のそれは歩道を塞いで歩行者や車椅子の通行を妨げ、垂れ下がって交通事故の一因をなし、都市部に貴重な樹木を畸形にし、伐り倒させる元凶である。

また町中蜘蛛の巣のように張り巡らされた電線は、二流以下ないしは後進国家の象徴でもある。

都市景観の面からは、無秩序極まりない看板や駅前パチンコ屋と並び、アグリと無様(ぶざま)の代表で、これらを野放しにしてよくも「美しい日本」と言ってみたり(安倍晋三)、オリンピックなんぞを呼んで来る気になると呆れてしまう。

気候変動は、原発汚染水と東京湾の汚染の飛躍的増加をも、もたらすことになる。前者は溶け落ちた核燃料が汚染源だがそれはともかくとして、トーキョーの下水システムの基本は悪名高き合流式のため、頻発する集中豪雨の後などでは汚水垂れ流しとなるからである。オリンピックのトライアスロンなどの選手は、お台場の海水の臭いに顔をゆがめるだろう。

これを分流式に改造するといっても、予算規模(10兆円以上)が大きすぎて計画を立てること自体が難しい。大地震や大型台風などによる停電では、この巨大下水処理システム自体が停止してしまう。

都市景観などは措くとして、上にあげた広範な停電の諸因のうち、とりわけ自然現象にかかるものの多くは送電設備の地中化によって回避できるのである。

北海道全道ブラックアウトにつづき、今回の停電被災がこれほどまでに長期化し、人間の生活いや生存自体を脅かす深刻な状況がつづいている状況の意味をまっとうに認識する者であれば、とりあえず無電柱化は喫緊の課題であると考えざるを得ないだろう。なにせ現代生活はそれがなければなにひとつ動かせない、はじまらないまでに電子化されている。都市は今やオール電動式である。

そうして、「次はトーキョー」である。

今回の千葉や神奈川、伊豆諸島の台風被害と停電つづきの現状に対し、150年以上つづく「トーキョー国家」の、それも最長期政権にとってはまるで他人事、まっさきに考慮されるべき人間の生存と尊厳などは二義的で、まずは空気読みと上目遣い(いわゆる忖度)政治に終始した。停電真っただ中、もとよりお飾りキャビネット(内閣)の「改造」など意味をなさない。メトロポリスの小中学校教師や生徒たちの大部分は、他国に例のない運動会という見世物のために「東京五輪音頭」などの準備と練習に余念がなかったのである。

今年2月22日は地震により新千歳空港で175人が夜明かしをし、9月9日には台風のため成田国際空港の客1万3250人がホテルに向かえず、空港で足止めされた(朝日新聞デジタル版)。その混乱のなかでHellという言葉が飛んだという。

世界に冠たるメガシティでかつメガロポリスの中心である巨大都市がインフラシステムを破砕された場合、どのような Hell が出現するか、それがどのような影響をおよぼすか、想定するのは難しい。例えば、タワーマンションや超高層ビルオフィスといわずとも、通常の建物のエレベーターに何時間いや何日間閉じ込められるか、予想はまったくつかないのである。それはトーキョーの「スケールメリット」が、疾うにスケールデメリットからデンジャラスに転化していて(『江戸の崖 東京の崖』)、復旧見込みを極限まで無化するからである。

このスケールデンジャラス、つまり都市集積の野放図性は、トーキョーにまともな都市計画が存在しなかったというよりは、幾度か立案されたもののその都度なしくずし的に破綻してきた結果(1939年の環状緑地計画など)である。つまり、トーキョーの現在の姿は「破綻した巨大都市」といっていい。

前世紀は「戦争と革命の世紀」であった。昨今の地殻変動と気候変動の勢いは、今世紀が「災害と難民の世紀」となることを示唆している。おもえば、2011年の3月11日は列島におけるその闢(びゃく)日であった。

最近の知見ではこの2つの世紀は「人新世」(Anthropocene アントロポセン:新たな大絶滅の時代)として地層に印されつつあるようだが、気候変動と地殻変動が交叉する日本列島において雲居足下の動向を直視しようとせず、もっぱら見世物政治と「憲法改正」に腐心するため、災害対応を地方自治体と企業に投げ済ませ、列島にたどりついた「難民」を収容所に長期収容したままとしているのは愚悪の極みである。

災害多発世紀に避難者(難民)の生存と尊厳を守る世界標準はスフィア基準(sphere standard)である。

しかしそれが、一般の意識の端にのぼることはない。それに照らせば、役人や地域ボスが支配し、公平や絆を口実にパーティションを排除する「雑魚寝避難所」などは日本の常識=世界の非常識のひとつで、逆に個々人の身体生理と精神を蚕食する場にほかならないことが知られるだろう。

またとりわけ日本列島で加速する高齢化と軽度認知症の割合は、被災の様相を複雑化し、対応を困難化するだろう。

とにもかくにも明白なのは、トーキョーがその舞台となった場合、避難者の数と避難所の規模に対し、いかに全国動員したとしても、電源車も給水車も簡易トイレも、到底間に合うはずがないということである。

昨今の日本列島の「空気」すなわち政治的趨勢次第では、「災害ユートピア」(R・ソルニット)とは真逆の「ディストピア」が出現して多くの人が収容所の群衆と化す可能性がある。

来夏のオリンピックが、せいぜいトーキョーの都市景観など「遅れた日本」を世界に知らしめる程度で済むことを祈るか、「適度な自然災害」に想定と対応不足の恥をさらして自己認識の覚醒を期待するか、いずれとなろうか。

ただひとつ言えるのは、地殻変動(内的営力)や気候変動(外的営力)といった自然の営為の激化による巨大災害に対しては、防災ではなく減災の途しかありえないということ、その最良の方法は巨大都市の解体と疎開にあるということである。

トーキョーの解都ないし廃都は、実は意外と近い将来にやってくるかも知れない。

しかし現実には、ことはトーキョーに限らない。

日本列島の巨大都市圏居住者は、とりあえずそこ以外の地表のどこかに、「疎開先を予約」しておくべきなのである。

昭(あきら)けく和して骸(むくろ)の三百萬

そのおほかたの渇き飢ゑ果つ

いま令されて和して難民