幻の言葉

さらに、核燃料が崩壊溶融したといっても、大部分は圧力容器の底にたまっている。そこで膨大な崩壊熱を発し続けている。だから、冷却水を注入してそれを冷やしつづけないと、さらに過酷な状況に陥る。つまり水は絶やせないのだけれど、その水は高濃度汚染水として、建屋の地下にたまる一方となる。

ところで建屋敷地は、元来標高30m以上あった海食崖際の段丘面を掘り下げて海抜10mほどとしたため建設当初から湧水に悩まされ、事故前には1日850トンの地下水を50数本あるサブドレインと言われる井戸から汲み上げ、海に放出していたといいます。

その結果、報道されているように、爆発損壊した建屋には、現在地下水が1日400トンも流れ込み、汚染水と混じってその膨大な水量は日々増え続ける。

そうして、汲み上げた汚染水を保存するタンクからも漏水がつづいている。タンクの増設場所についても余裕はなくなってきている。「手のほどこしようがない」と言ったほうがよい、極めて困難な状況が「原発汚染水問題」の実際で、これら「大気と水の問題」を直視していたとしら、「コントロールされている」などという、その場限りの弥縫(びほう)言葉が口から出てくるはずはないのです。

汚染水については、日々目前に展開する危機状態に対応するのが精一杯で、後のことを考える余裕なく、低濃度だからといって海に流す。

一方で、大気中に飛散する核分裂生成物に対応するため、東京電力は「建屋カバー計画」を発表し、一部実行しています。 塩化ビニール樹脂をコーティングした、ポリエステル繊維織物で建屋を覆うというのです。何やら、先の戦争で日本陸軍が発案、実行した「風船爆弾」に似ていなくもない。近年増大している暴風雨などの変動気候にどう対処するのかと心配ですが、それ以上に、隙間を完全に防げない「幕張」では、生成される核分裂物質の飛散が多少妨げられたとしても、「対処しています」というアリバイ以上のものではない。

実際、カバー化された1号機ですが、東京電力自身、使用済燃料プールからの燃料取り出しにあたって、「カバーを解体しても1~3号機の放射性物質の放出による境界敷地内への被曝評価への影響は少ないと評価している(平成25年3月末現在)」(http://www.tepco.co.jp/news/2013/images/130806h.pdf)というのですからなにをかいわんやでしょう。

「原子力」に伴う困難は、「時間が解決」できるものでは決してありません。それは、独占業界といえども「利益」を追求する一企業が解決できる領域をはるかに超えているのです。

それにしても、「五重の壁」という安全神話は完全に幻でした。実際それはいま、形だけでも存在してはいない。

「冷温停止」という言葉も、また幻惑でした。すくなくともTEP・F1においては、原子力発電所が「運転」ないし「稼働」していない現在でも、核燃料はなお熱を発し、核分裂をつづけ、生成物をつくりだしていて、それは大気と水に放出されているからです。

2010年代の日本列島メインアイランドにおける医療経費と平均寿命の値が、急激かつ真逆な変化を示す双曲線をなすであろうことは、残念ながら確定的なのです。

「湯沸し」原子炉

第3の壁と言われていたのは、400~550体ほどの燃料集合体(炉心)を入れた「原子炉圧力容器」(げんしろあつりょくようき)。厚さ約15cmの低合金鋼製で、幅6m、高さ22m(いずれも内径)の巨大な「圧力釜」でした。

そもそも原子力発電とは、核燃料を用いて緩慢な核分裂(急激な核分裂は核爆弾)を起こさせ、そこで発生する崩壊熱(通常運転中は約280度)を利用して蒸気タービンを回し発電するわけですから、原理的には火力発電と同じ、「湯沸し」。

そうして高温の水蒸気はこの「容器」のなかで発生させるわけですから、当然「圧力釜」でなければならない。ただしキッチン用圧力鍋がせいぜい2気圧前後であるのに対して、この「第3の壁」は70~80気圧の高圧と高熱を閉じこめておくために、「五重の壁」のなかでももっとも重要な「壁」とされ、鋼鉄をさらにステンレスで内貼りした「鉄壁」でした。

しかし核燃料がすべてこの圧力容器の底に融け落ち(炉心溶融=メルトダウン)たため、容器の底が「貫通」(メルトスルー)したと考えられるわけですから、おそるべき高熱。反面、「鉄壁」も存外に脆いものであったというべきでしょう。

さて第4の壁とは、その「圧力容器」自体を覆う鋼鉄製の巨大な入れ物で、TEP・F1の場合、1号機から5号機まではMarkⅠ型と言われる、高さ48m、上部直径10m、下部直径25mの巨大電球型「原子炉格納容器(げんしろかくのうようき)」。おもに厚さ4.5cmの鋼鉄でできていて、底部には厚さ1.02mのコンクリートが敷かれている。

融け落ちた燃料が1号機の底部コンクリートを最大65cm侵食したが、格納容器を覆う鋼板には達せず、溶けた燃料は格納容器内に留まっているという「評価」を、東京電力が発表したのは2011年の11月でした。発表の付け足し部分は「推定」にすぎませんから、本当のことは誰もわからない。それよりも、「発表」されていなけれど、2号機、3号機の格納容器底部も、同様に「侵食」されている可能性はきわめて大きいのです。

あってはならない光景

最後の第5の壁とは、それぞれの原子炉格納容器を覆う、厚さ約80cmの鉄筋コンクリート製の「原子炉建屋」(げんしろたてや)。地上高約55m、幅は約45mと言われますから(それ以外に地階部分あり)、地上は11階ないし12階建のビルとほぼ等しいことになります。この巨大な最後の壁も、水素爆発によって1、3、4号機は大きく損壊。2号機は、写真では一見健全そうにみえるけれども、実は建屋の横に付いているブローアウトパネルが壊れて脱落、密閉されるべき内部は「開放」されているのです。

建屋の損壊は外から一目瞭然ですが、内部にある第4の壁の格納容器、第3の壁の圧力容器の状態は、実は本当のところは誰にもわからない。さまざまの機器類も損壊し、きわめて高い線量の放射線が渦を巻くその場に近づくことすらできない状態では、確認の仕様がないからです。

しかし第1の「壁」、第2の「壁」が機能せず、溶融すらしていることは、東京電力も国も認めざるをえない。その一方、東京電力は、計測された圧力データから、「1号機と2号機の格納容器に穴が開いていると見ている」と発表しました(2011年5月24日)。格納容器に穴が開いている、ということは、圧力容器の底が貫通した可能性が高いのですから、メルトスルーしたと考えるべきでしょう。

溶融した核燃料が、建屋のコンクリートを破壊し、あるいはその罅(ひび)を伝って外部へ浸透(メルトアウト)し、地下水を汚染しているかどうかは、これまた誰も見た者がいないからわからないけれど、いずれにしても「五重の壁」はすべて突破され、炉心や使用済燃料プールも直接外部に通じている、いわばむき出しの「トンデモ状態」が現在の姿。

その結果、核分裂生成物は絶えず外部環境に漏れ出している。目には見えないけれど「あってはならない光景」が日常化しているのが、今日の日本列島の、とりわけ東日本の現実といっていい。大気中への核分裂生成物の放出(大気汚染)は、現在なお毎時およそ1千万ベクレルにおよぶといいます(2013年10月7日、参議院経済産業委員会における東京電力廣瀬直己社長答弁)。

膨大な経費が投じられる「除染」も、「元栓」が締まらなければ意味がないのです。

(つづく)

「フクシマの事象」とは、もちろん福島県在住者や県自体が責を負うべきものではありません。言うならば「ガリバー」トーキョーが自分を養うために、他人の家の庭に強引に割り込ませてつくった危険・迷惑施設が引き起こした巨大事故にほかならないからです。それはたしかにフクシマで起きたかもしれないけれど、本質はトーキョーが引き起こした、「トーキョーの事故」だったのです。

しかし、いまや「ヒロシマ」とならんで、「フクシマ」といえば原発事故というくらい世界語になってしまった「被災地名」。だから、東京に住まう者であるかぎり、《東京》という冠称を外して、他所(よそ)事ないし他人事のように「フクシマ」を語るのは、決して許されることではないでしょう。

したがって、ここではあらためて、未曾有の原発事故が《東京》電力福島第一原子力発電所(Tokyo Electric Power’s Fukushima I Nuclear Power Plant)によって引き起こされたことを確認し、以下では発電所名を「TEP・F1」と略称で記すことにします。

振返ってみれば、2011年3月11日19時18分に発動された「原子力緊急事態宣言」が、取り消されているわけでもなく、前回述べたように日本列島上に膨大な数の「原発被災者」「原発避難民」が存在しているという事実にも目を向ける時、なにごともなかったような、否むしろアベノなんとかやオリンピックといった「言葉」に浮き立っているような首都圏を中心とする風潮は、奇っ怪な影絵芝居めいて見える向きもあるでしょう。

だから、いまかつて「放射性物質が漏れ出すことは絶対にない」とされた原子力発電所安全神話の、象徴的用語(ターム)であった「多重防御」の「五重の壁」が、実際はどうなっているか、かいつまんで眺めてみることだけでも、重要な作業と思われます。

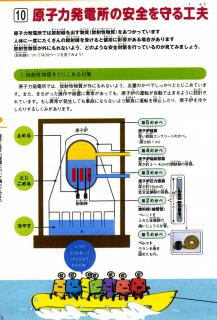

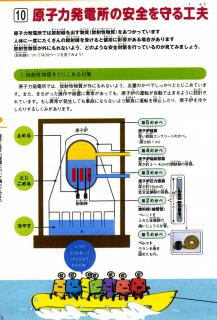

文部科学省と経済産業省が2010年に作成、配布した小学生用副読本『わくわく原子力ランド』(小学生のためのエネルギー副読本 新学習指導要領対応 解説編「教師用」)によれば、いわゆる放射性物質(以下、「核分裂生成物」とする)の漏出を防御する最初の「かべ」(以下「壁」)は、ウラン燃料そのもので、高さと直径が10×12mmほどの小さなペレット(かたまり)。天然ウランに0.7%含まれているウラン235の割合を2 - 4%ほどに「低濃縮」した二酸化ウランを焼き固め、円柱型のセラミックスとしてあるから、かなりの高熱にも耐え、変形・溶融する恐れはない、というのでした。

「わくわく原子力ランド」p23

2番目の防壁は、そのペレットを縦一列に詰め込むための金属製の被覆管(ひふくかん)でした。ジルコニウム合金にジルコニウム金属膜で内張りをした2層構造をもつ、厚さ0.7mm、長さ4.5mほどの細長い管で、これも十分な耐熱性をもち、また金属自体も、その形状(きわめて細長いこと)も、熱伝導性、冷却効率ともにすぐれているため、内部で生成されるさまざまな核分裂生成物の漏出を防ぐことができる、とされていました。

この、内部にペレットを詰め込んだ被覆管を「燃料棒」と称し、その集合体を「炉心」と言うわけですが、それが原子炉のなかにどれくらい入っていたかというと、TEP・F1では1号機、2号機、3号機それぞれ400、548、548で、すべてに「(溶融)」と注記が付されていました(福島県ホームページ「福島第一・第二原子力発電所の燃料貯蔵量」20131103)。ただし、その単位は「集合体」の「体」ですから、それぞれの原子炉内に存在した燃料棒の本数をみるためには、あらためて計算してみないといけない。

TEP・F1で使用されている沸騰水型原子炉(Boiling Water Reactor、BWR)で一般的とされる燃料集合体は、燃料棒50-80本で1体を構成するとされますから、仮に70本だったとすると、例えばTEP・F1の3号機には70×548で3万8360本。この計算でいくと、1号機から3号機の「炉心」燃料棒の総本数は、10万4720本となります。

これだけのものが、送電が途絶え、冷却水が供給できなくなったため、核分裂の崩壊熱によって燃料棒はおそらく2000度以上の高熱に達しました。その結果、水素爆発は起こるべくして起こったのです。

すなわち、水位が低下してむき出しとなった燃料棒被覆管のジルコニウムが水蒸気と反応して水素が発生。それぞれの建屋内に漏出、充満した水素はちょっとしたきっかけで爆発。核分裂生成物は、大気中にも膨大な量が飛散しました。「第2の壁」は、漏出防止どころか、その正反対の作用を担ったことになります。(つづく)