前回は森鴎外の『雁』に関連して前田愛の「森鴎外「雁」ー不忍池」(『幻景の街 ―文学の都市を歩く』所収)を取り上げたが、その初出誌(『本の窓』1981年春号)を確認したところ、当該篇は「連載/幻景の町③ 『雁』」というタイトルであった。

「町」は単行本とするにあたって「街」に訂正されたのである。

しかし訂正されなかったのはその冒頭の写真で、初出誌から単行本、著作集、岩波現代文庫に至るまで、トリミングこそ多少ちがうものの同一のカモの群れ写真に対し、同一の誤ったキャプション(「不忍池の雁」)が付されていた。

前田愛が満56歳で亡くなったのは1987年7月で、著作集までは自ら目を通していたと思われる。

写真にクレジットの記載はないから、著者自身の撮影である可能性が高い。

そうであれば、カワウの群れの不気味さに気づきながら、本人は湖面に群れなすカモをガンと疑わなかったわけである。

ヒトも地表の一画に生を営むいきものの一種にすぎない。

「地図的思考」にとりわけ今日的な意義があるとすれば、そのことに気づき、認知することをもって第一とする。

不忍池を含む「首都圏」のヒトと造営物ベッタリ、巨大な地滑りの如き生態系変化が想像の視野に浮上するには、地図化すなわち視座の転位を必須とする。転位は現存在への懐疑を契機とする。その契機を含まない文学評論や都市論、記号論は、天動説的なヒト文明時代の空談義に終わるだろう。

「森鴎外「雁」ー不忍池」を選に収めるとすれば写真は不採用としても、解説には『雁』本文の不備とガンカモ話に触れないわけにはいかないのである。

さて次は「その6」でとりあげた『日本の名随筆 地図』収録の「未知の土地(テラ・インコグニタ)を求めて 「ファンタジイ・マップ」より」(種村季弘)だが、こちらの初出誌にも大幅な発見があった。

『日本の名随筆』の出典記載には『箱の中の見知らぬ国』(1978年)とある。

『箱の中の見知らぬ国』では当該の文は全4章計15節のうちの冒頭節で、そのタイトルは「ファンタジイ・マップ」。中身は『日本の名随筆』と同一であるが、その巻末出典には『芸術生活』1973年1月と記されていたのである。

当該『芸術生活』をひもとけば、特集「ファンタジー・マップ 失われた土地を求めて」、カラー図版と文章が巻頭絢爛。図版は扉を含めて21図16ページにおよび、3段組4編の文章は計15ページ、すべて種村季弘のなせる業であった。

その執筆4編は、A「未知の土地(テラ・インコグニタ)を求めて」、B「アンチデボスの冒険家」、C「神秘家と革命家の地図」、D「巨人伝説とミニチュア」で、『日本の名随筆』『箱の中の見知らぬ国』ともに収録したのはAのみ、つまり残り4分の3は割愛されていたのである。

種村季弘は一見温顔、にもかかわらず稀代の博覧強記をもって戦後日本の知の一角に盤踞した。2004年8月に71歳で亡くなったが、真鶴駅からタクシー10分ほどのご自宅でお目に掛かったのは1998年頃だったか。何を話したかは忘れたが、畳の間の欅材だかの長火鉢と陶の酒燗器、それに相応しい奥様の様子が脳裏に残る。

その時すでに四半世紀前、B5判の雑誌都合30ページ以上にわたり目眩く種村「地」の世界は開陳されていたのであった。それを知らずして今日に至った不明を恥じるしかない。

その後何度かお会いする機会があったが、後に『江戸東京《奇想》徘徊記』(2003年)として1冊にまとめられた文章について「あれはね、実際にそこに行きもしないで書いているのだから、インチキですよ」と笑い話にされたのは如何にも「タネラムネラ」最晩年の風貌であった。

図版はともかくとして、「地図文学傑作選」に上記4編を一括収載できれば、種村ワールドがフラグメントではなくひとつの「地平」として眼前するだろう。もちろんその「地平」とは、ヒト世界の幻視と韜晦、フェイクとファクトの「皮膜」、まさしく文藝にして文学である。そのとき、タイトルに「ファンタジー」を用いるか「ファンタジイ」とすべきかは、判断に迷うところではあるのだが。

今日は休日だった。

人に聞いて知った。

「昭和の日」というのだそうだ。

「昭和」という語感に高度経済成長期前の懐かしさを感じるとすれば、それは自分も含めてお人好しだからである。

歴史に確認できるなかで、「昭和」という元号の一時期ほど酸鼻を極めた時期はなかった。

15年間に「日本人」だけで300万人以上が、戦争のため死に追いやられた。

列島史上最大の死者数である。

さらに言えばいまロシアがそうしているように、理屈をつけて「侵攻」した先の戦死、病死、餓死者の合計数は桁ちがいに大きい。

奈良時代から江戸時代までの間なら、「昭和」は敗戦をもってただちに「改元」されていたはずである。

前の世代が「進め一億火の玉だ」(大政翼賛会・軍歌)と踊らされ、死を覚悟し、暴力と飢えにさらされ、またさらしたのは、実に「昭和」だった。

神に擬し、敗けた途端人間に鞍替えしたその最高責任者の誕生日を、みどりの日とごまかして休日とし、挙句の果てが「昭和の日」である。

我々はよほどのお人好しか破廉恥者である。

この日目出度く「国旗」を掲げるとすれば、それは無知と無恥の掲揚である。

そうして今日は、外出を阻むほどの強い雨が降り続いた。

実に「自然は水際立ってゐる」(髙村光太郎)のである。

「地と物語の親和」というより、さらに「地についた」作品の典型としては、前田愛が「森鴎外「雁」ー不忍池」(『幻景の街 ―文学の都市を歩く』所収)で「見事な地図小説」と称揚した森鴎外の「雁」(初出『スバル』1911-1913年)が挙げられるかも知れない。

鴎外は自らを『青年』の冒頭近くで「竿と紐尺とを持って測地師が土地を測るような小説や脚本を書いている人」と戯画化したし、おそらくはドイツの旅行案内書「ベデカ」シリーズの折込地図をヒントにしたのであろう、地名索引を備えた「東京方眼図」(1909年)なる都市地図まで案出もしたから、地図はいわば自家薬籠中のものだった。

陸軍軍医総監までのぼりつめた人である。1870年(明治3)の普仏戦争の結果、1884年(同17)に旧日本陸軍の軍制はドイツ式に改変され、それは地図作成規範にも及んだ。測量と地図は陸軍の専管領域で、鴎外はよく知られているように軍医任官後ドイツに留学して1888年(明治21)に帰朝したのである。

前田愛が「地図小説」と言うときの地図はここでは近代測量地図の意味で、この短い評論のなかで「近代の都市図の歴史をとおして最高の傑作といわれている」参謀本部陸軍部測量局の「五千分一東京図」(全9面、1887年刊)のうち2図幅の一部を図版とともに紹介し、さらに「国土地理院に所蔵されている手彩色の特製図」を「地図の宝石」とまで持ち上げ、地図を素材に鴎外の作品をひもといていく。

「最高傑作」とは誰がどこで最初に言い出したものか寡聞にして知らないが、ネットなどでは二万分一「迅速測図」の原図についてもそのように喧伝している例がある。しかし近代測量地図の「最高傑作」とは、前田の言う「地図の宝石」すなわち1883‐84年(明治16‐17年)に測図されたフランス式の五千分一図東京図「原図」以外にはあり得ない。

地図そのものについてはそうだとして、「地図文学」に相応しいのは鴎外の作品よりむしろ文庫本で10●ページの前田のこの文章かも知れない。

鴎外の『雁』は文庫本でも130ページ前後、「地図文学傑作選」に収録するにはそもそも分量過多である。

しかし念のためかいつまめば、高利貸しの囲い者となっている女性と、卒業を間近にした大学生との間の淡い交情が、ちょっとしたことからすれ違いに終わるという話で、1880年(明治13)つまり約150年前の不忍池の低地とその西側の台地にかかるエリアがその舞台であるが、なかでも旧岩崎邸に接する無縁坂が象徴的な場面を提供する。現在も残る旧帝大医学部の鉄門から東に300メートル坂を下れば不忍池は池の端。「地図小説」ということは無論「地誌小説」でもある。

前田は「鴎外の「測量師」の眼」が「街並の特性をおどろくばかりの精密さでとらえてしまう」例として、「五千分一東京図」を引き合いに高利貸しの末造が歩き回る神田界隈の描写を一例として挙げ、さらに作品舞台を点検した末に、この評論を「鉄筆で刻んだような正確無比の描写」という言葉で結んでいる。

筆者は鴎外のこの小品の結末近くにおかれた、不忍池のガンを石で仕留める逸話に疑念をおぼえ、大型の水鳥が水に浮いているのを投石で斃すのは無理ではないかと書いたことがあったが、それは実話で江口渙の『少年時代』(1975年)に記載があると、知人から教示を得た。余程あたり所が悪かったと見える。

それを料理して食べたのはいいが、脂こく大味でうまくはなかったという。幕末上野戦争で官軍の拠点とされた上野山下の料亭「雁鍋」の創業は不忍池に群れ成して渡り来たガンがそもそものきっかけだったろうし、そこはプロとアマ、料理のしつらえ、味付けの違いだろう。

問題は鴎外の筆が「正確無比」とする点にかかわる。この作品の終末近く、「三人は岩崎邸に付いて東へ曲がるところまで来た」という箇所である。これを地図に照らせば、無縁坂をのぼってきたのなら東では辻褄が合わず、「南へ曲がる」でなければならない。無縁坂を通らないなら、女主人公のお玉が「無限の残り惜しさ」で「坂の中ほどに立って」いるわけはないのである。

初出誌『スバル』を閲するまでは至らないが、誤植が見過ごされて今日に至ったものか、鴎外自身の誤記なのか。

いずれにしても鴎外神話には倚りかからないほうがよい。文学作品のなかで見過ごされているこうした初歩的な錯誤は、存外に少なくないのである。

ついでに言うならこれも初出誌『本の窓』はチェックしていないが、前田愛のこの評論をおさめた単行本『幻景の街 ―文学の都市を歩く』(1986年)も、『前田愛著作集 第5巻』(1989年)でも、さらには「岩波現代文庫」本(2006年)すらも、等しく当編の冒頭に「不忍池の雁」とキャプションを付した同一の写真を掲げたが、そこに写っているのはすべて小型のカモ類、それもオナガガモを主体とした群れである。

上掲は『幻景の街 ―文学の都市を歩く』(2006年 p.20)から。

東大震災前後から、不忍池は大型水鳥の塒(ねぐら)ではなくなっていた。ガンは大型草食の水禽である。彼らにとってそこはまたとない水域だったが、日暮里や三河島などの水田地帯が失われた東京に羽を休めるのはできない相談であった。

20年ほど前、都市史や江戸東京学などで著名な某氏が編隊飛行している鳥の群れを指さして「東京にもガンが戻ってきました」と言うのを聴いたが、それは肉食のカワウの飛列であった。雁行するのは、ガン類に限られるわけではない。前田愛は正しくもこの評論の末尾で、不忍池に群れをなして営巣するその大型の黒い鳥を「ヒッチコックの名作『鳥』を連想させるグロテスクな印象」と認めていたのである。

地図にかかわる文章のアンソロジーとしては、今なお図書館の棚に見ることができる「日本の名随筆」シリーズの別巻46『地図』(1994年)が想起される。2017年に91歳で亡くなった物理学者堀淳一氏の編である。

27の作品を収めているが、そのなかで「文学」に関わる作品は多くはなく、永井荷風の『日和下駄』から第四「地図」、太宰治「地図」、塚本邦雄「悪意のフィヨルド/珍説不知火航路」、種村季弘「未知の土地(テラ・インコグニタ)を求めて 「ファンタジイ・マップ」より」、谷川俊太郎「道順の話」の5編。他は地理学者や物理学者などのエッセイである。

5編中「地図文学傑作集」候補にまず上げられるのは永井荷風の「地図」と太宰治の「地図」かも知れないが、前者は近代測量地図と開かれた新景観を呪詛し、切絵図と江戸の名残りを懐かしむいわば「憂さ晴らし文」で、江戸切絵図の本質に迫る考察を望むべくもない。後者も島嶼(琉球)の王の征服事績と異国人のもたらした地図を「衝突」させた思い付きがすべてで、「地図文学傑作」にはほど遠い。

むしろ「未知の土地を求めて」は8ページのエッセイだが、「地図の魅力」の根源を「まだない場所の想像力による現前化」であると喝破し、「サドの食人国」から「コメニウスの世界迷宮」まで文学作品や絵画、挿絵、20点以上の名を挙げ、地図の歴史にも説き至って飽きさせない。「地図文学」の案内としても収録資格十分と言えよう。

しかし「地図文学傑作選」にこうしてエッセイを含めるとすると、「地図の神話と歴史」(大室幹雄、1980年)を外すわけにはいかなくなる。3段組み、図も含めて14ページの見出し「道具としての地図」「世界の見えかた」「馬王堆の地図を読む」「相対地図と絶対地図」でも分かるように、「地図文学」から種村エッセイよりもさらに「地図論」寄りである。しかしながら「未知の土地を求めて」以上に「地図文学」にアクセスするための重要な橋頭保であり、そのことは『十九歳の地図』を開析するに不可欠な「地図はなによりも権力への意思の表現なのだ」という至言が証明している。「未知の土地を求めて」はいまでも容易に図書館で読めるものだし、そうであればむしろ同著者の「地図の敵あるいはリベルタリアの地図」(1978年)か、もしくは巖谷國士の「架空の地図について」(同)か、さて。

アンソロジーに関連して思い出されるのは、町案内や商店会誌、散歩雑誌、そして地図業界関連誌の類は省くとして、それ以外の多少専門的(?)な雑誌では「企画に困った時の(古)地図特集」という申し送りがあったらしい。実際思い付くままに挙げてみても、『芸術生活』1973年1月、『太陽』1976年9月、『美術手帖』1980年11月、『みずゑ』1980年11月、『別冊サイエンス』1982年4月、『太陽』1982年5月、『旅別冊』1984年12月、『目の眼』1985年11月、『言語』1994年7月、『たて組ヨコ組』2001年No51、『母の友』2015年1月、『AERA』2017年2月20日、『山と渓谷』2019年9月、『ユリイカ』2020年6月等々、企画に困ったかどうかは別として雑誌の地図特集は結構組まれてきたようだ。また、雑誌か書籍か一瞬判断に迷うが、1978年に刊行された大判の『イメージの冒険 1 地図 ―不思議な夢の旅』は意欲的なシリーズの第一冊目で、グラフィックな編集が魅力であった。

ところで、小説でも、ミステリーやファンタジー、はたまたゲーム作品でも同じだが、すべてのストーリーは空間に展開するから、どのような作品もその舞台、言い換えればそれぞれの地図を持たざるを得ない。だから極端に言えば、すべての作品は「地図文学」と見なし得る。井上ひさし氏は作品を書き出す前にその物語の地図と年表を作成した、とは本人から直接聞いた話である。

しかし例えばカフカの長編『城』では固有の地名は登場せず、もちろん地図に言及されることもなく、描かれるのは城に近づくことのできない情況、すなわち従順で不気味な住民との延々としたやりとりである。そうでありながら主人公が城の主に呼ばれた測量士という設定は、存在の不能と逆説を直接に示して余りある。カフカの『城』は、「非地誌・非地図」文学の極に位置するのである。

しかし「日本文学」においてはこのような硬質な違和や疎隔を描く例は稀で、逆に歌枕に象徴されるように固有の地ないし地名にかかわる作品は、いまなお枚挙に暇ない。東アジアの列島弧においては、「地」と物語の親和度は相対的というより圧倒的に高い傾向をもつようだ。

筆者はかつて「井上ひさし氏にみる作家の方法 ―地図・年表・名鑑」と題した小文を日本地図学会(当時は日本国際地図学会)の『地図』に寄稿したことがある(2011年、49巻1号)。

井上氏の創作上の「秘密」についてはその文を直接参照してもらうとして、そのなかでR・L・スティブンスンとE・A・ポーの作品に触れた。

言うまでもなく「地図文学」の古典である『宝島』と『黄金虫』についてである。

それらがなぜ「地図文学」であるか、前者について後述するとして、後者についてはいささか説明が必要かもしれない。

推理小説ないしは探偵小説の創始者と目されるポーの『黄金虫』は同時に暗号小説でもあり、その暗号は海賊の宝の埋蔵場所を示した、言葉の地図であった。紛れもなく『宝島』とともに「地図文学」の最高傑作のひとつであるが、外国ものであるからここでは割愛せざるを得ない。ことのついでに記しておくと、ポーの作品と実際の地図(『メエルシュトレエムに呑まれて』におけるオラウス・マグヌスの地図の影響、『瓶のなかの手記』の末尾注におけるメルカトル地図への言及)については、谷川渥が簡単に紹介している(「幻想地図」,『is』No.80, 1998年)。

翻って日本文学の地平を見渡せば、小林秀雄や宮永孝が指摘しているようにとりわけ谷崎潤一郎は早くからポーの影響を受け、未完に終わったとはいえ「アッシャー家の崩壊」(谷崎訳は「アッシャア家の覆滅」)を翻訳までしており、耽美的、探偵的、推理的あるいは病的といった形容がなされる「ポー的」なものは谷崎作品のなかにいくらでも指摘できよう。ちなみに弟の谷崎精二は英文学者で、その業績のひとつに『エドガア・アラン・ポオ小説全集』がある。

谷崎潤一郎が滝田樗陰の依頼を受けて、はじめて『中央公論』(1911年11月号)に執筆した「秘密」という文庫本26ページ相当の短編は、暗号地図ならざる身体感覚地図とでも言うべき作品である。

女装にとりつかれた主人公が、映画館のなかでかつて交わりをもった美女と再会し、逢瀬を重ねるのであるが、女は自宅の所在を明かさないために主人公に目隠しをして往復の車(人力車)に乗せるのを常とする。

しかしその乗車感覚と一瞬目隠しを外して見た町の看板を手掛かりとして、後日その家を発見し、女を捨てるという話である。

女装という、人によっては病的とも異常とも言うかも知れない耽美趣味からはじまって、推理ないし探偵の要素で練り上げられた本作はまさに日本のポー的小説の典型と言って過言ではない。

かつては「点字地図」という言葉で知られた視覚不自由者のための地図は、今日では「触地図」の称が一般的とされる。

この作品の主人公は視覚を遮断されるが、身体感覚の残照を動員し、向きと移動継続速度とその時間からついに目的の家を見出す。途中一つの視覚ヒントが与えられているとはいえ、果たしてそれが実際に可能かどうかといえば、はなはだ心もとない。ルートを手探りする様相はそれらしくいくつか配置されているが、現実には不可能と言っていいだろう。

けれどもユクスキュルの『生物から見た世界』を参照するまでもなく、視覚に頼らない移動や目的地到達は、生きものの世界で普通に行われていることである。

今泉吉典・吉晴共著『猫の世界』(1975年)は、周知のテリトリーの範囲では、視覚を失った猫も危険を察すれば障害物を飛び越えて逃走する例を挙げている。盲目の猫は、認知地図を日々更新しているのである。ヒトにあっても、コウモリのような反響定位(エコー・ロケーション)の方法を広めている視覚障碍者の例が報道されている。

「文学地図」が視覚以外の感官を動員する「生物地図」をなぞると言ってもいいのである。

文語調の俳論の後には、一生涯青年といった印象のある辻まことが幼年時代を回想したエッセイ「多摩川探検隊」が相応しいだろう。

それが「地図文学」である所以は、その冒頭「地理付図という教科書らしからぬ本が魅力的だった。小学校五年生の新学期だった」からして資格十分、まして「多摩川探検」である。地図とは即自的な関係にある。

「地理付図」とは今の「学校地図帳」のことで、教科書らしからぬとは当時としてもカラー印刷、文字をつらねて小難しい理屈や説教を満載しているのとは訳が違うからである。

単行本に収録は5ページに満たないが、回想とは言え「探検実話」である。

水源探し5人の賛同者のうち、集合地点に実際に現れたのは3人。

隊長は悲壮な決意を秘めて2人の隊員を励まし、二子玉川から歩き始める。

夜道である。

警官に呼び止められて尋問、駐在所兼自宅に連れていかれて晩飯と宿泊を提供された挙句、五万分一と二十万分一地図の実物教授まで受け、翌朝は握り飯と共に送り出される。「いい時代だった」と言うべきか。

八王子の書店で件の地図を購入したのはよいとして、第3日目に立ち至ったのは「小仏峠へでるすこし手前」、上流へたどって行けば出くわすと思っていた水源は、行けども「石ばかりの沢」。

結局は八王子から電車で帰る羽目となったのだが、ところどころに出てくる地名を現在の地図におとしてみれば、少年たちの彷徨ルートが浮かび上がってまことに興味深い地図散歩である。

読みものと地図の組合せは学校の授業でも使える手法で、本作を地図がらみ、地図漬け文学の一作として推奨する所以である。

しかし実際に大学の授業で使用したのは、地図文学ならざる核時代現代文学の原点とも言うべき原民喜の「夏の花」であった。

以下、話は夏の多摩川べりから、グローバルに転調する。

「夏の花」は文庫本26ページほど、末尾が突然切断された様相をもつ短編である。

その切断感は「言語化不可能」な人類史的体験を、それでも文字に、記録に遺そうとした結果である。

それを読み返しながら、作中点在する地名や地誌的記述を手掛かりを拾い出し、当時の五万分一、二万五千分一地図の複写に作者の位置と視点を二次元的に追うのは、今を生きる我々の精一杯の「手向け」であり、現世界の確認作業でもあるだろう。

「地図のない」とか「地図を燃やす」といった言葉を冠した作品は少なくないが、現代とは地図どころか人間そのものが、都市ごとあるいは広域エリアごと気化する「可能性」に裏打ちされた時代である。

そうして、核弾頭を発射する装置は地表の其処此処に配置され、その位置を明示した秘密の地図は彼我ともに大方入手済みなのである。

それを人類が到達した愚劣と言わないとすれば、そのこと自体が惚けの極みである。

当シリーズ三番手に挙げるのは俳論で、正岡子規の「地図的観念と絵画的観念」である。

1902年(明治35)11月刊の『獺祭書屋俳話』に収録された数ページばかりの文章だが、1世紀プラス4分の1世紀前、1894年(明治27)8月の筆になる。子規帝大退学の翌々年、いまだ26歳で日清戦争記者従軍の前年、結核で死去する8年前の作である。

しかしこれを現在の読者に向けた書籍に収録するとなれば、版元が躊躇すると思われるのはその文体であろう。

旧字旧かなは直すこともできるが、当時の新聞の文語調記事の体裁は変えようがない。

けれどもそれを味読すること自体がそもそも「文学」の楽しみである。

まして新聞記事の論述文であるから、ほぼ同時期の樋口一葉の和文体よりは余程明晰で理解し易い。

ちょうど30歳年上の内藤鳴雪との丁々発止の様子も興味深く、またその議論の場所が現在の文京区は旧真砂町の炭団坂上に存在した松山出身者向け寄宿舎「常盤会」であったことも、文学散歩を誘う地図文学の資格十分である。

内容は与謝蕪村の「春の水山なき国を流れけり」の評価、つまり是非をめぐる議論である。

「写生」派の子規としては、山景を欠く「国」は狭い日本のどこにも見当たらず、この句を空想に傾くとする。

しかし鳴雪は評価して已まない。

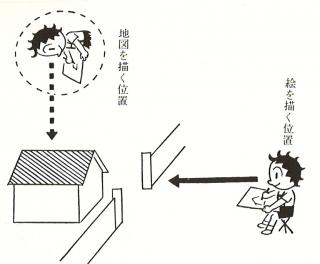

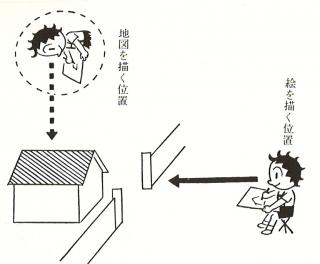

挙句の果てに子規が思い至ったのは、両者の視座の差異が評価の懸隔をもたらしていたのではないかという点で、それがこの小文のタイトルとなった。つまり上空からの俯瞰であるか、地上の通常視点からであるかの違いがこの句の評価の根底に存在したという認識である。

しかし子規はなお強弁する。内藤鳴雪がこの句を評価するのは、上空からの空想的視点の結果で、それは江戸時代の空想的草双子や歴史小説を読みすぎたためではないかと。

けれども我々が地理を認知するのはそもそも上空に存在する「空想的視座」の存在故である。その能力はヒトであれば誰にも備わっているのであって、特殊なものではない。

地図的な認識は「観念」ではない。まして絵画的認識も同様である。

しかしこの議論は、ヒトの認識の基本に存在する「視座の転位」の構造を明らかにして貴重である。

それは三浦つとむの『日本語はどういう言語か』(1956年。1976年講談社学術文庫収録)の第一部第一章で強調された「想像というものの重要性」にほかならず、挿絵に使われた根本進の漫画はヒトの認識のありようを端的に指し示している。

『十九歳の地図』につづく「地図文学傑作選」の収録候補作は、小説ではなく詩篇である。そのタイトル「地名論」。

大岡信による3ページ分40行ほどの作品だが、「傑作」であることは八木忠栄によって保証されている(『詩人漂流ノート』1986年)。

「御茶の水」を頭に、鵠沼、荻窪、奥入瀬、サッポロ、バルバライソ、トンブクトウー、ベニス、ヴェネーツィア、瀬田、東京と、一一の固有名詞が並ぶ。こうした地名列挙はとくに根拠なく、音韻の効果や意外性で選ばれてはいるものの、読めばそれらが脳内空間のそこここに明滅する。言葉だけで、位置おぼろげながら地図が浮上する。紙や液晶画面以前に、それは脳内に立ち上がるのである。

記憶の地図は過去の一定の学習の反映である。だから見覚え、聞き覚えのない地名はその位置を得ない。また位置の精度は地名の親疎つまり学習の精粗に左右される。例えば日本列島内は別にして、「ベニス」と「ベネーツィア」はイタリア半島ではあるがどちらが北か南かは不明だったり、「トンブクトウー」はアフリカの真ん中あたりか、「バルバライソ」は南半球のどこか、といった具合である。そうではあっても、精度は別として「地名論」は作者と読者の「脳内地図」を前提としているのである。

一定の学習が脳の海馬に地図を格納させ、言葉に対応して地図が引き出される(「脳内GPS」『日経サイエンス』2016年6月)。そのことはタクシー運転手の場合を考えれば容易に理解できる。この場合、地名は文字ではなく音声でやりとりされる。ちなみにロンドンのベテラン運転手は、経験の浅い運転手とくらべて脳の海馬の灰白質が多いという(『鳥! 驚異の知能』p.326, 2018年)。

「地名論」は、イメージの地図を引き出すため、地名をいわば場所の記号として用いているのだが、地図は必ずしも言葉である必要はない。言葉に組織されない、記号だけの地図もあり得るし、さほど遠くない昔、地図はもっぱら図形と記号だけで描かれていたのである。それはもちろん、言葉を固定する文字が存在しなかったためで、言葉(地名)がなかったわけではない。しかしヒトの歴史を遡れば、言葉そのものが未明の時代はさらに長かったはずである。その時の脳内地図はどのようにして形成され、また伝達されたであろうか。

ところで「東京」の一地点を発しておもに北半球をランダムにめぐりふたたびそこに回帰するこの詩の構造は、万人に等しくある自己の身体性に発する世界認知と物理的世界空間の間にある懸隔を表現している。

それは「奇体にも懐かしい名前をもった/すべての土地の精霊よ/時間の列柱となって/おれを包んでくれ」や「土地の名前はたぶん/光でできている」といった名フレーズとともに、この詩のもつ場所の身体性と普遍性、すなわち「傑作」である所以を保証しているだろう。

この作品における「地図」は、その1の例すなわち権力性を前提とした空間メディアのそれとは様相を異にしている。言葉によって喚起されるのは空間ではなくて場所すなわち「土地」であり、地図を見下ろした瞬間、地名の喚起力は身体を地表のその場所に包摂してしまう。

それは冒頭「水道管はうたえよ/御茶の水は流れて/鵠沼に溜り/荻窪に落ち/奥入瀬で輝け」と、末尾「東京は/いつも/曇り」に明らかなように、この詩の無意識を統べているのは対流圏で生成し、地表に降りそそぎ、地表と地下を流れ、陸と海と空を循環する「水」だからである。

「地図文学」をどのように設定するかは後に譲るとして、その筆頭に挙げられるべき作品は、『文藝』の1973年6月号でリリースされた中上健次の『十九歳の地図』を措いてほかにない。後の文庫本では比較的小さい活字で58ページの短編である。世に自任する地図の専門家や地図マニアの類は面食らうかも知れないが、これは間違いなく「地図文学」の傑作である。

地方から上京し、住込みで新聞配達をしている大学受験予備校生の主人公は、この作品の後半で次のように独白する。

「あらたに三重の×印の家を三つ、二重の×を四つぼくはつくった。刑の執行をおえた家には斜線をひいて区別した。物理の法則にのっとってぼくの地図は書きくわえられ、書きなおされ消された。ぼくは広大なとてつもなく獰猛でしかもやさしい精神そのものとして物理のノートにむかいあった。ぼくは完全な精神、ぼくはつくりあげて破壊する者、ぼくは神だった。世界はぼくの手の中にあった。ぼく自身ですらぼくの手の中にあった。」

地図の本質は、単独にして遍在する「垂下視線」にほかならず、その権力性をこれほど端的に物語った作品を他に知らない。何者も逃れ得ない地図の視線は、神々しいまでに暴力的である。アドレッセンスは暴力磁場の只中に妄想する。物理のノートに地図を描き×印をつけていく主人公は、投下スイッチを押す爆撃手に等しい。

大著The History of Cartographyの編者のひとりにして「現代地図学の巨人」と言われたJ・B・ハーリー(1991年59歳で死去)は、「地図と知識、そして権力」(『風景の図像学』2001年)のなかで

「地図はあくまでも権力者の言語であり、権力に異議申し立てする側の言語ではない。我々は地図によるマスコミュニケーションの時代に入ったが、地図生産の手段は、商業的なものであれ、公的なものであれ、いまなお支配者集団によって統制されている。実際、コンピュータ技術によって、メディアの権力は、このような集約の度合いを高めている」と喝破した。

国家の発生以降、「地図の専門家」は原則として「支配者集団」の一部である。彼らにあっては権力性についての考察は本能的に忌避され、もっぱら技術的、応用的側面に論点と作業の場を見出すのである。

ハーリーはまた、「地図は、非人間的な知識として、地図が表す領域を「脱社会化」する傾向がある。そのような地図は、社会的に空虚な空間の概念を育む。地図のもつ抽象的な性質は、現代のコンピューター地図学の画像にも、一五世紀のプトレマイオスの平面図の経緯線にも形体化されているが、景観の中にいる人間についての良心の負荷を軽減してしまう」とも指摘した(同前)。それはゲーム機めいた液晶画面でオペレートする無人のドローンや、さらにはロボットが主役になりつつある現代戦の予言でもあった。

地図は鳥瞰図ではない。地図に「彼方」は存在しない。地図はすべてを足下に見下ろすのである。