上掲は2万分1迅速図の原図のうち、「東京府武蔵国本所区深川区及南葛飾郡亀戸村近傍村落」「東京府武蔵国南葛飾郡西小松川村近傍村落」「東京府下武蔵国葛飾郡東西宇喜多両村並傍近村落図」の各一部を接合したもので、作成年代はいずれも1880年(明治13)である。

二つの赤いピンを立てたが、上のピンは現在の東大島駅小松川口で、下のピンは後に「小松川閘門」の前扉が建設された所である。

荒川放水路完成の半世紀前の様相だが、河川の状況はその完成までこの図と基本的に変わらない。

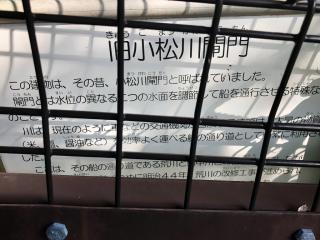

したがって、説明板の文章の「ここは、その船の通り道である荒川と旧中川の合流地点でしたが」は大きな間違いで、「ここは、その船の通り道である小名木川と新川および中川の合流地点でしたが」としなければならなかったのである。ちなみに「新川」とは上図の左から来る小名木川からつづき、右下斜め船堀村から塩田のあった行徳に向かう水路である。

「荒川と旧中川」という関係ができあがったのは、荒川放水路完成以後の話である。

念のため、放水路完成直後の同一箇所の図を以下に掲げる。

1万分1地形図「深川」(1930・昭5年)「小松川」(1937・昭12)の各一部を接合したものである。

下掲2万5千分の1地形図「東京首部」(2015・平17年)の一部と比較してみれば、位置関係はさらに明瞭となるだろう。

説明板の文章は、施設の管理者ないし歴史的経緯の説明者といえども脳内認知の現空間隷属状態そのままに、誤謬を公開した典型である。

「常に現在」が支配するデジタル情報空間にあっては、このような例は多発するように思われる。

「島」部分の市街地開発以前の様相は、以下の1万分1地形図(1958年「深川」、1960年「小松川」の各一部を接合)で見ることができる。

図で明らかなように、このエリアには多くの化学系の工場が隣接して立地していたのである。

それはもちろん旧中川と1930年に竣工した荒川放水路にはさまれていて、原料と製品の移動(船運)および製造工程で発生する廃液の処理にうってつけの場所だったからにほかならない。

その跡地再開発にあたっては、汚染土への対応が最大の問題であったろう。

とりわけ工場内作業者の「鼻中隔穿孔」被害で知られる「六価クロム」による汚染は記憶に新しい。

マイナス地帯が最大で標高13メートルにもおよぶ盛土地帯となったのは土地の負の側面をプラスに転じた結果とも言えるが、汚染物質が雨水に溶けて漏れ出すのを完全に防ぐ手立てはないのである。

図の南部、「日本化工工場」の跡地は最大の土盛りがなされて「風の広場」と名付けられたが、その中ほどに荒川放水路と同時に竣工した「旧小松川閘門」の後扉の上部が突き出すように保存されている。

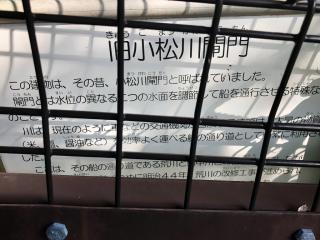

この閘門(ロックゲート)が造営されたのは、船による水運がなお盛んであった当時、感潮域の荒川放水路と閉鎖的水域となった旧中川以下の水位調整の必要があったためだが、問題はそこに括りつけられたの説明板の説明文である。

「旧小松川閘門 この建物は、その昔、小松川閘門と呼ばれていました。閘門とは水位の異なる二つの水面を調節して船を通行させる特殊な水門のことです。川は、現在のように車などの交通機関が普及するまでは、大量の物資(塩、米、醤油など)を効率よく運べる船の通り道として頻繁に利用されました。ここは、その船の通り道である荒川と旧中川の合流地点でしたが、たび重なる水害を防ぐために明治44年、荒川の改修工事が進められ、その結果水位差が生じて船の通行に大きな障害となりました。この水位差を解消するために昭和⊡年、小松川閘門が完成し、その後、車などの交通機関が発達して、船の需要が減少し閉鎖に至るまでの間、重要な役割を果たしました。本来、この閘門は、二つの扉の開閉によって機能を果たしていましたが、この建物はそのうちの一つで、もう一つの扉は現在ありません。また、この建物も全体の約2/3程度が土の中に埋まっていて昔の面影がないのですが、今後、この残された部分を大切に保存して周辺地域の移り変わりを伝えるのに役立てる予定です。 国土交通省 東京都」

文のなかほど「昭和⊡年」の「⊡」は文字抹消箇所だが、うっすらと「2」の数字が見える。荒川放水路の完成と同じ「5」とすべき誤植である。誤植以上に問題というより大きな間違いはそれ以前にあるのだが、どこかお判りだろうか。

前々回触れた早稲田大学エクステンションセンター中野校の《2022年度秋講座》は、昨日の「東大島巡検」で終了した。

2006年から淑徳大学の公開講座の1コマとして10年、その後は早稲田大学公開講座として、古地図や文学作品などを参照しながら東京とその周辺の地形を探査してきた。

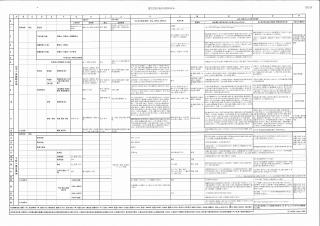

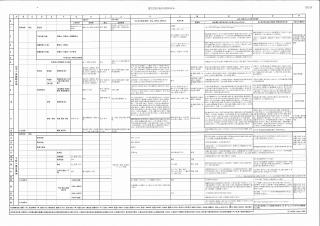

そのひとつの成果が以下の「東京23区 微地形分類の試み」である。

歩いてきたのは23区に限らず、多摩地区や横浜、三浦半島、内房、外房などの東京周辺域も含まれ、昨今では『武蔵野樹林』連載(「武蔵野地図学序説」)の関係もあって埼玉県域も踏査しているのだが、その際第一に参照するのは各地の自治体史であり、基本資料もそれぞれの図書館にあるのだから行政体を単位とせざるを得ず、とりあえずは23区をひとまとめとし、早稲田の講座では2020年から千代田区を筆頭に1区ずつ再検討して現在はようやく8区目の江東区を終えたところである。

来年の2月は早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校で品川区を(ただし屋外巡検はなし。古地図を中心に)、4月は同中野校で目黒区の微地形 について話す(屋外巡検あり)予定である。

今回は2022年度秋講座「江東区の微地形」から、10月27日の「東大島巡検」で紹介したケースのひとつが話題である。

10月20日の「森下巡検」は隅田川(旧荒川)の自然堤防上が基本であったが、東大島の場合はそれとは逆に、都内でもきわめて特異な人工地形の上を歩くことになる。

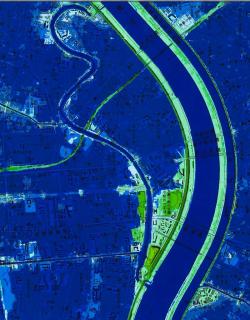

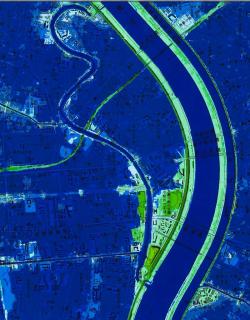

そのことは次の図(2万5千分の1デジタル標高地図「東京区部」2006年〈部分〉)がきわめて明瞭に示す。

図の中央を細長い虫のように曲流するのは旧中川で、その右側の太い導管状の流れは1930年に竣工した荒川放水路つまり人工河川の現荒川である。

図が全体に濃い藍色を基調としているのは、ここが「東京ゼロメートル地帯」のなかでもとりわけ低位で、ほとんどが東京湾の干潮面よりも低い「マイナス地帯」だからである。

ところどころ水色や緑色が目立つのは人工的な土盛りが施された高位部で、都営新宿線東大島の駅は図の右下、旧中川を挟んで細長い緑色の島のようなところに位置するが、中川が区境のため、駅ホームは江東区と江戸川区にまたがる高架で、下の写真は下りホーム中央の柱に設置された「行政区分標」で、鉄道駅には珍しい例ある。

旧中川で分断されてはいるが、この緑色の細長い逆三角形地帯は外郭堤防が維持されていなければ、浅い海か干潟に囲まれた「島」となるエリアなのである。

27日のコースは駅の小松川口から出発してこの土盛り孤島の南半部を歩き、ヒトが水に対してつくりだした地形と地物を確認するものであった。

上掲青図を拡大すれば、緑色の「島」の上半分に「大島小松川公園」「小松川一丁目」の文字が確認できるだろう。

この緑色の「島」は、1997年に開園した江東区と江戸川区にまたがる都立の市街地開発公園で、防災避難所を想定した5つのリクリエーション広場と都住宅供給公社の集合住宅群を擁する、面積24万平方メートルの盛土地帯なのである。

さて、上掲は先にちょっと触れた「江東区芭蕉記念館」に展示の「芭蕉遺愛の石の蛙(伝)」で、左下の説明書きは以下の通りである。

「芭蕉が深川芭蕉庵において愛好していたと伝えられる石の蛙。小松石を彫ったもので、縦二十六㎝、横二十㎝、高さ六㎝の台座に、蛙の体長は二十一㎝。

芭蕉没後、深川芭蕉庵は、武家屋敷となり、その場所は明確ではない。大正六年(一九一七)九月の台風による高潮の後、この石の蛙が発見され、現在、芭蕉庵稲荷のある場所が芭蕉庵の旧跡として、大正十年(一九二一)東京都から史跡の指定をうけた。」

説明のように、石のカエルの体長は21センチメートルとかなり大きい。

また小松石とは、真鶴産の安山岩で高級石材という。

しかし、つくられた形はどうみてもガマ、つまり大型のヒキガエルである。

両生綱無尾目類のなかで、ヒキガエルはジャンプしない特異なカエルとは前にも述べた通りである。

すなわちそれは池には飛び込まない。

ガマとよばれる大型のヒキガエルは、飛び込んだ後の静寂を示す句にふさわしいものではない。

このようなグロテスクな「ガマの置物」を、芭蕉が座右に置いて愛玩するとは想像し難い。

また下の写真のように、この「置物」は、よく見ると左右の後ろ足の付け根の部分に長い罅(ひび)が入っているのである。

こうした罅は、通常は部分接合の下手な焼物ないしは混凝土細工に見られるものである。

高級石材の細工物に、このような罅が生じるであろうか。

「大正六年の津波」(往時は「高潮」も「津波」と言っていた)で出現という伝来も胡散臭ければ、蝦蟇(ヒキガエル)の置物であることも句に相応しくはなく、ましてこの罅である。

前回紹介した江戸切絵図は「本」ものであるが、「芭蕉遺愛の石の蛙(伝)」は何かを証明する「本」(もと)とは言えず、逆に眉唾の資格十分はそもそも「(伝)」という言い訳めいた添字が保証していたのである。

ちなみに、水がもたらす「ご本尊」は奈良時代以前から知られていて、浅草寺の観音様は浅草が河口付近であった当時、漁師の網にかかったものと伝えられる。

中央区銀座3丁目松屋通りのビル屋上に鎮座する「朝日稲荷神社」の例は、江東区常盤1丁目の「芭蕉稲荷神社」と同じ高潮による出現物であった。

ビル1階の拝殿前の「朝日稲荷神社御縁起」には「大正六年銀座を襲った大海嘯によって三十間堀より霊体が顕れ」と記す。

三十間堀跡の地上の拝殿と金属パイプでつながる朝日稲荷の屋上本殿は、新海誠のアニメ『天気の子』(2019年)に登場して一躍「聖地」となったのは目出度いかぎりである。

さて同じ高潮は、芭蕉のカエルをももたらしてくれたのであったろうか。

今月の木曜日は、早稲田大学エクステンションセンター中野校の東京微地形シリーズ第8回目、「江東区の微地形」講義にあてている。

13日はその2回目だが、話題のひとつは「カエル」であった。

何故微地形講義に「カエル」が登場するかと言うと、ひとつは埋立地の古環境、そうして高潮災害との関連からである。

講義は屋外の「巡検」との組み合わせなのだが、来週の巡検予定コースには芭蕉足掛け14年の故地である深川芭蕉庵跡が含まれる。

所謂蕉風確立期の芭蕉の住まいで、幕末以降その所在地の確かな場所は不明となっていたのが、1917年(大正6)9月の高潮の結果「芭蕉遺愛の石の蛙が出現」したので、そこを庵跡とし「芭蕉稲荷神社」が設けられたと言う。

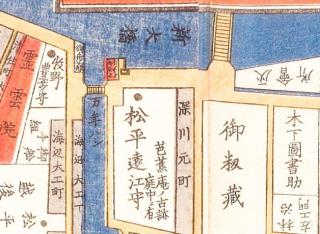

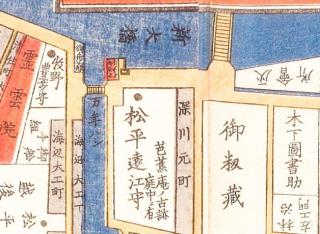

参考までに「芭蕉庵の古跡」の記載のある嘉永5・1852年の江戸切絵図(尾張屋板「本所深川絵図」部分)を以下に示しておこう。

芭蕉没158年後の地図である。

「古跡」は松平遠江守の下屋敷の「庭中に有」と記すが、遠江守は尼崎藩第6代藩主松平忠栄(ただなが)のこと。

『江東区史 上巻』(1997年)によれば、1711年に摂津国尼崎藩主となった松平忠喬の孫松平忠告が『続深川集』(1791年)の序文に「その池ハ今、予が別業の内に存して、ますます古池となれり」と書き、また松平家では文政2年(1819)池を補修し、青銅(あらかね)の蛙を中央に大小の石の蛙を並べたという。

もちろん貞享3年(1686)刊『蛙合』初出の、あまりに著名な「古池や蛙飛びこむ水の音」にちなむのである。

高潮で出現したという「石の蛙」が「芭蕉遺愛」であったか「尼崎藩下屋敷の置物」であったかはさておいて、ごく最近の話としてエッセイストの嵐山光三郎が《「カエルは飛び込まない」、したがって芭蕉の句はフィクションである》と断言している件をまず取り上げたい。

2022年10月3日の『東京新聞』(朝刊)の「本」の欄に「芭蕉研究の集大成」の見出しで嵐山の新刊『超訳芭蕉百句』が紹介されている。

「100句すべて現場検証」「句は足で読む」の見出しが目をひく。

上掲はその記事の一部だが、これを読んで目を疑った。

急いで当の本にあたるべく公共図書館を横断検索するもすべて「貸出中」である。

買うつもりはさらさらないので、近くの大型書店で立ち読みしたが、《現地で見たカエルは飛び込まない。したがって芭蕉の句はフィクションである》以上の具体的な記述は見あたらない。

いずれにしても、この著者は近年まれにみる短絡思考の持主であるとあらためて感心した。

実は現在「江東区芭蕉記念館」(1981年開館)に展示されている「芭蕉愛好の石の蛙(伝)」もそうだが、そのモデルとなっているカエルは「ガマ」言い換えれば「ヒキガエル」なのである。

嵐山が清澄庭園で見たと言う「飛び込まないカエル」もヒキガエルである。

小野道風の逸話でもわかるように、一般にカエルは超訳ならぬ跳躍する動物として知られている。

農薬や殺虫剤普及以前、家庭の庭先にもよく見かけたカエルは小型のアマガエルで、都市近郊の水田の畔を歩けばトノサマガエルやアカガエルが次々と水面に飛び込んだものであった。アマガエルは手足の先に吸盤をもっていて木にも登るし、台風の夜など洗面所のガラス窓に貼り付いているのをよく見かけた。

小さなアマガエルのようなモリアオガエルは、池畔の木の枝に泡状の卵塊を産み付ける。孵化したオタマジャクシがそこから水面に落ちる仕組みである。現在では天然記念物とされているモリアオガエルだが、江戸の深川に棲息していなかったとは断言できない。

なにせ深川発祥の地名は「森下」、オールコック(佐野真由子『オールコックの江戸 英国公使が見た幕末日本』2003年)や川添登(『東京の原風景』文庫本1993年)が言うように、江戸は「江戸は世界最大の田園都市」だったのである。

カエルのジャンプ力は、後ろ足の長さとその水かきに秘密がある。

近年東京の公園を席捲するのは専らヒキガエルとウシガエルで、後者は「侵略的外来種ワースト100」の範疇に入る、つまり江戸時代には存在しなかった種であるが、体が大きい(重い)わりにはジャンプもする。

一方ヒキガエルは、カエルのなかでは珍しく跳ねることのなくのそりのそり歩き、大口を開けて何でも呑み込む特異なカエルである。

嵐山が「現場」とし足をはこんで見た清澄庭園の優占種はこれである。

330年以上前の深川芭蕉庵のカエル棲息環境と棲息状況が現清澄庭園のそれと同一で、一貫してヒキガエルが棲息の優占種であるならば、その「現場検証」は意味をもったであろう。

しかしご当人は棲息環境の変化もカエルの種別すらも顧慮することなく、「足で読む」を標榜し一度の知見で得意気に「フィクション」と断案する。これほど短絡な夜郎自大も珍しい。

著者も愚かだが、本の版元も同類である。

多少名の知られたエッセイストの、意表を突いた話題で売り出そうという意図が優先し、編集における校閲過程がすっぽり抜けているのである。

昨今流行りの、「本」の資格ゼロの「本」、というべきで、こんな「本」を取り上げる新聞書評欄も情けないかぎりである。

(つづく)

『十九歳の地図』が凡百の地図ものの地平を抜いて傑出しているのは、「地図」が暴力の意思を象徴し、「支配」そのものであることを劇的に示したからである。

我々が道をみつけ、それをたどり、また戻るために、地図は必ずしも必要ない。

従来唱えられてきた「認知地図」というモデルは、「地図の進化論」に収斂する一種のイデオロギーとみなされる。

あたりまえのことだが、我々が移動する場合は、時間をともなった一連の場所(場面)記憶のつながりに依存する。

それは「内なる地図」ですらないのである。

「地図」は、ヒトの歴史における最近1万年のなかで認知の主役と見做されるようになったにすぎない。

それは、実は国家の誕生と軌跡を同じくしたと言っていいのである。

だから忘れぬうちに、前回紹介した2冊につづけて以下を付けえて加えておこう。

『失われゆくわれわれの内なる地図 ―空間認知の隠れた役割』(マイケル・ボンド、2022年白揚社)

プラトンは、ソクラテス自身の代わりに、ソクラテスを主人公とした著作を多数ものし、今日にその言説を伝えた。

ソクラテスが書きものを残さなかった理由は、『パイドロス』の中で語られている。

ソクラテスがその知人パイドロスとの対話のなかで紹介しているのは、古いエジプトの王タモスと地方神にして発明の神にテウトの対話であるから、対話の入れ子なのだがが、それは「文字」の発明とその利害で、タモスは専らその害を指摘したのである。

すなわち「人々がこの文字というのもを学ぶと、記憶力の訓練がなおざりにされるため、その人たちの魂の中には忘れっぽい性質が植えつけられることだろう」(藤沢令夫訳『パイドロス』岩波文庫、p.164)と。

この予言は、文字のみならず記号そして地図の「発明」からはじまって、今日のデジタル世界の裏面に潜む危機にまで一直線につながる。

かつて人々は、メディアに依存しない「記憶」を基本としており、それを欠けば生き延びられなかった。

無文字社会のヒト(ホモサピエンス)の「脳力」とその記憶量は、膨大なものがあった。

地図というよりも空間に伴う膨大な記憶が、かつては個々のヒトの脳の中に蓄積された。

記号や文字そして絵や地図も、記憶の体外化を促進するものであった。

したがって、ヒトは時代が下るにしたがって「馬鹿になった」と言っても間違いではない。

その逆の例が、ヘレン・ケラーでありまた塙保己一と言えるかもしれないが、しかしその「学び」の基本は書物すなわち文字にあったと思われる。

その文字を読むスタイルの今日的変容については、以下が参考になる。

『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 ―「深い読み」ができるバイリテラシー脳を育てる』(メアリアン・ウルフ、2020年インターシフト)

1年遅れのコロナオリンピックから無理やり酷葬まで、権力と金のソコノケ街道はつづく。「隠れて生きよ」をモットーとしているから標記の戯言以上は言わないが、さらに溜息は出る。

“嘘つきも国葬します芋煮会”

ブログで日記を公開するつもりもないのでまる2か月中断していた理由もとくに示さないが、この夏は結構忙しかった。

糸魚川から奥会津を経て佐渡へ、ほぼ1週間ほどのインパクトある遠出もしたし、これまでの見識を変えさせられた本との出会いもあった。

それはいずれも翻訳書で、次の2冊である。

『反穀物の人類史 ー国家誕生のディープヒストリー』(ジェームズ・C・スコット、2019年12月みすず書房)

『WAYFINDING 道を見つける力 ー人類はナビゲーションで進化した』(M・R・オコナー、2021年1月インターシフト)

「地図文学」に関連して「認知地図」に関する書物を図書館で漁っていたら、これらに出くわして吃驚仰天した。

地図にかかわってほぼ半世紀だが、「認知地図」どころではない「地図」そのものさらにはヒト(サピエンス)の来し方と現在に対する認識を文字通り転換させられたからである。

日本語には「地図学」という言葉があるが、それはCartographyの翻訳語で「地図作製学」と訳すのが本来的でかつ正確である。

だから「日本地図学会」は国土地理院以下の地図作成関係者と、それを道具とする地理学教師を主体とし、それに地図マニアが加わるというのが実態で、その基本的パラダイムは「地図の進化論」なのである。

生きものとしてのヒトの能力、そしてその脳の機能と構造に関する今日的な知見からみれば、Cartographyのみならず地図そのものが相対化される、というよりヒトのこの1万年の来し方は知的には「逆進化」ないしは「退行」の歴史だったのである。

現在では、ほとんどがGPSに取って代わられた「地図」は、これまでモノとして称揚されすぎたように思われる。

それは一種のフェティシズムであった。

フェティシズム自体否む必要はない。

しかしGPS、とりわけスマホナビは、生きものとしてのヒトの「脳力」を矮小化していくことは間違いない。

しかし、それはヒトの長い歴史において、国家と地図の出現時もほぼ同じような転換を示したのである。

生物としてのヒトは、ますます自己家畜(ドレイ)化の道を歩むものと思われる。