前述の線路に沿った古い通学路は、「大倉喜八郎と東京経済大学のあゆみ」コーナーに掲げられている1枚の写真が雄弁に語っている。

アクリル板の反射光が邪魔をしているが、薄いコートを羽織った4人の姿は当時の「大学生」そのものであり、平均身長は伸びたものの子どもっぽさが抜けない今どきの学生と較べ隔世の感を禁じ得ない。

ともあれ彼らは、国分寺駅の北口を出てすぐに東に向かい(線路の北側)、開析谷の谷底に下りてガード下で中央線をくぐり、急坂を上って線路の南側に沿った細道から学校に向かっていたのである。

南北に国分寺街道が通っている。

これは府中から国分寺停車場(現在の国分寺駅北口)をつないでいる経路で、以前はそのまま国分寺崖線を直登し(その傾斜部を「池の坂」という)たが、甲武鉄道敷設以降は坂(崖)下で大きく東側に迂回し、線路下をくぐって停車場に至る、「つ」の字型経路となったのである。

甲武鉄道線はおおむね地表を走行した。しかし国分寺停車場から立川停車場の間には北西に湾曲した国分寺崖線(段丘崖)が横切っている。

国分寺崖線すなわち高低差10メートル以上ある上位段丘面(武蔵野2面)と下位段丘面(立川面)間の急斜面には、鉄道は地面の切取と盛土で対応し、傾斜を低減する。そのため、現在の国分寺駅東側から国立駅東側に至る間は基本的に切取(一部、野川源流の谷のところは盛土)部となっている。つまりかつての府中‐国分寺道の北の延長部は、線路以前に鉄道敷地の深い溝で断ち切られたのである。この「つ」の字迂回路はその分断をつなぐために造作されたのであって、段丘を上り下りする道の傾斜部は開析谷を利用した坂道とした。この坂道は私の分類で言う「第3類型・谷道坂」にあたる。

ちなみに「つ」の字以前の道の傾斜部(池の坂)は、いささか湾曲しているものの基本的には「第1類型・タテの坂」であって、府中駅から国分寺駅南口に至る路線バス(京王バス)が、ギアーをローに切り替えつつ上る道筋として今なお健在である。

「つ」の字迂回路の坂道がくぐる中央線のガードには、現在、地元の中学生(?)が書いたとおぼしきアンバランスな筆文字「殿ヶ谷戸立体」が掲げられているが、国分寺崖線の開析谷で野川の支流のひとつが横切っていた。

図の右下端の等高線はその谷の痕跡を示しているが、よく見ると墨描きの等高線の左上(北西)に薄青で描かれた旧図の深い等高線を読み取ることができる。谷の上流部を埋める、比較的小規模な地形改変が施されたのである。

前述のように、北口を出た学生は中央線の北側、「ケバ」で示されている線路の切通し土手に沿ってこのガードのところまで出(図では途中から道が消えているが、実際は人が往復する道は存在していたし、現在でも存在する)、谷底に下り立ってガード下の国分寺街道を横断し、すこし歩いた左先にある急階段を上って線路の南側に沿う細道から大学の正門を目指したのである。

写真は急階段を上がり切ったところのスナップと思われる。

駅北口から線路の北側に沿う道とは対照的に、この線路南側の急階段と線路に沿う細道はとうの昔に姿を消しており、今日では急斜面自体が大規模に削平されて駐車場とマンション敷地に変貌し、階段と線路際細道の存在は忘れられて久しい。

なお、急階段は国分寺街道を横断して西側にも存在し、そこから細い道が国分寺駅南口に通じるように描かれているが、何度も繰り返すように当時国分寺駅に南口は存在しなかったから、この南西側の道は通学路とは関わりがない。(つづく)

中央線を挟んで、北側が新中央工業国分寺工場、南側が東京経済大学のキャンパスである。既述のように、「中央本線」の「本」と「線」の文字の間に線路を横切る道が存在した。戦時中は、この踏切をあるいて、銃工場の工員たちが工場と宿舎・青年学校の間を往復していたのである。

土日や私生活というものがほとんど存在せず、社会全体が軍隊か収容所の様相を呈する、現在のどこぞの国に似た様相が想像できるかもしれない。もっともそうしたことは、地図ではなく文字記録が伝えるものであるのだが。

よく見ると、薄青で示された旧図の道の線は工場の塀に沿ってその外側をめぐり、とんでもない大回りで西側、今の早実正門を過ぎたところにあった工場正門に向かっている。もうひとつ裏門か小さな出入口を付ければいいものをそうはせず、工場は警戒厳重をきわめたようだ。

薄青の旗竿(だんだら模様)で示されているのが、旧中央工業のコンクリート塀である。しかしそこには何か所か小さな×印が墨で付けられている。つまり戦後にはこの塀が取り払われ、その外側を広くめぐる新たな塀が建設されたのである。この戦後における大規模な「拡張」は、朝鮮戦争の直接的な影響による、と仮説を立てることも可能であろう。

しかし中央線の南側はいまや銃器工場とはまったく切り離された「大学」である。

ところが、戦後にできた塀の出入り口や屈曲部、そして東経大の北門を見るていると、かの踏切道は墨で明確に記入されてはいないものの、戦後もしばらくはそのまま存在していたのではないかと思えてくる。

その一方で地図の「中央本線」の「中」の文字の左(西)側を見ると、線路の南側に沿って一条の小径が墨の実線で描かれている。現在の東経大正門に向かう坂上通学路につづく道である。(つづく)

履修課題のひとつに、「地図」に関する本で面白そうなものを選んで読んできなさい、というのを設定したが、その結果本来の「地図」とは何ら関係のない、『お金の地図』や『××業界地図』のような本にお目にかかることにもなる。

なぜその本のタイトルに「地図」と付いているの?と訊ねると、そこまで考えていない当人は困ってしまう。

結局その中身を具体的にきいて、こちらが「地図」入りタイトルの理由を推測、説明することになるのだが、それはまあいいとして、geographyにかかわる「地図」本であっても、学生が「面白い」と言って発表しているのを聞いて、困惑を通り越しマズいなという気持ちに陥ることがある。

例えば最近では『地図と地形で楽しむ ××歴史散歩』(2017年4月刊、YS社)というオールカラー印刷の新書本が登場した。著者は、と訊くと「都市研究会」という。せっかくの「発表」なので水を差すのは幾分控えたが、このテの本はまず「つくり本」である。

「つくり本」とは私の用語だが、著者(もしくは編者)が個人名として明記されておらず、著作責任の曖昧ないし不在の本のことである。出版社の編集者が単身または社内の何人かで分担執筆したり、知り合いのライターに丸投げしてつくった本、と判断してよい。

要は著者に支払うべき「印税」をかぎりなくゼロとしてチープに、著作のために必要な「時間」を最大に圧縮してインスタントに、つくるから「つくり本」なのである。印税分の何割かは印刷にまわせるから、オールカラーというような芸当も可能である。「見てくれ」と理解の安直さで売り部数を上げるテイの本だが、それがここ十数年書店店頭に文字通り溢れかえっている。

一昔前までは、その筋の権威の「監修」や「編集」本ないしはそのシリーズを結構目にすることがあった。オーソリティの崩落した現在ではあまり流行らないが、これもつくり本の一種であった。つまり「その筋」は名前を貸すだけなのである。

だから「責任編集」などという笑えない言葉も誕生した。しかし今日の日本列島ほど、安直なつくり本が大手を振って跋扈している光景は他にないと言っていい。

著作責任が曖昧ないし不在であるのはもちろんのこと、コピー&ペーストでつくりあげるから、「参考文献」も適当に巻末に挙げておくだけ、ないしはまったく掲げることもない。つまり資料批判や先行業績へのリスペクトも、ほとんどが欠落することになるのである。

オリジナルな先行業績をわざと紹介せず、または曖昧にして、その本自体が根拠となるかのように書かれている「朦朧本」もよく目にする。こうなると「つくり本」というより「ぱくり本」で、近年ネットの連載をそのまま本にしたようなものが増えているが、その多くはこの範疇に入る。ぱくり本には、堂々と著者名を明記しているものもあるが、それは「本」というものの本質が、出版社や編集者においてすら忘れられているからである。結局のところ「編集」とは名ばかりで、テキスト・チェックの過程が存在せず、本を垂れ流すための製造過程の一部と化しているのである。

昨今における、こうした駄本の洪水のような現象の背景には、戦後日本の出版流通システム、すなわち大取次制度の負の面が作用している。とにもかくにも売れそうな、つまり柳の下のドジョウを作り上げて取次に押し込んでしまえば、とりあえずは「金」になるという現実が存在する。

もちろん「返品」との競争になるが、出版の経営者や社員の大部分は、この「取次一時金」をあてにした自転車操業システムと縁を切る、ないしはそこから降りることはできないと思っている。

これは今に始まった現象ではないが、出版不況が深刻化すると売上を確保するために、こうしたつくり本は激増する一方となるのである。

「本」が文化の基底となったのは、まずはその物質性、固定性に拠るのである。つまり思考の物的な「根拠」ないしは「証拠」となり得るからである。デジタル情報は可塑的というより流動的で長期保存は不可能であり、一時的な記録には好都合だがそれ以上のものではない。

「一時金」のためのその場しのぎの「本」づくりは、「出版」の根拠を自ら掘り崩すような行為であり、自殺行為と言ってもよい。

つくり本やぱくり本のほうが売れ、あるいはその著者のほうが名を知られるなら、調査と思考に時間をかけたオリジナルな本の執筆者はバカをみる。そうした文化の基底の溶解過程は、ネット情報の虚妄にさらに拍車をかける。

だから、すくなくともそれなりの図書館、そして読者においては、こうした「つくり本」や「ぱくり本」は選書や購入候補から外す、という見識ないし良識をもたないかぎり、戦後日本の「出版文化」、いや「文化」そのものも総体として墜落するしかないのである。

東京経済大学国分寺キャンパスの奥まった場所に、今年東京都選定歴史的建造物とされた「大倉喜八郎 進一層館(Forward Hall)」と称する建物がある。元来は大学図書館として建てられたもので1968年から2014年まで現役であったが、現在では多目的ホールや交友センターなどが入る建物として知られる。

正面入口前に、創立者大倉喜八郎の銅像があり、台座には彼がモットーとしていた「進一層」の文字が目立つ。その建物内部の一画に、史料展示コーナー「大倉喜八郎と東京経済大学のあゆみ」があって、展示のひとつに以下のような説明を読むことができる。

「大倉経済専門学校は、空襲による校舎焼失、戦後の財閥解体による大倉家からの支援解消という状況下で、再建を始めた。赤坂葵町の校地・残存建物と引き換えに、東京都北多摩郡国分寺町の中央工業(大倉系企業)の土地と青年学校校舎・工員宿舎等の建物を取得して移転し、1946(昭和21)年6月1日に始業式を挙行した。国分寺における第一歩である。(略)」

また、上掲の「1950年頃の校舎」写真には、ご覧のごとく

「中央工業時代の工員食堂、工員浴場、宿舎、青年学校校舎等を改造して、教室、図書館・研究室、教職員寮、学生寮、食堂等に利用した」とある。

「青年学校」とは、青年学校令公布の1935年(昭和10)から敗戦後の1947年(同22)の学校教育法まで、12年間存在した勤労青少年のための教育機関で、地方公共団体が設置するもの(公立)と、企業や農業団体に設置されたもの(私立)があった。

実態としては職能実務教育と軍事教練を二本立てとする「青年訓練所」で、戦時体制の一画を担うものであった。

まして「中央工業」の場合は銃製造所であるから、併設された青年学校の役割は重要で、工員寮も食堂も伴っていたのはまことに道理であった。

中央工業国分寺工場は、工場だけではなく青年学校とその関連施設が一体で存在していたのである。

そうして、工場エリアと青年学校・工員寮エリアは、鉄道線路で画然と区別されていたのである。

(つづく)

東京経済大学正門の北、中央線の線路を越えたエリアは、2001年(平成13)以降早稲田大学係属早稲田実業初等部・中等部・高等部のキャンパスとなっている。

しかし、当時は以下の図のとおりである。

すなわち現在の早実キャンパスは、「新中央工業国分寺工場」の敷地であった。

「新中央工業」とは、陸軍中将南部麒次郎(1869 - 1949)が1925年(大正13)大倉財閥系の企業として設立した「南部銃製造所」の後身「中央工業」(1936年合併により社名変更)の戦後社名で、敗戦(1945)によって閉鎖された兵器工場の復活の裏には、朝鮮戦争(1950‐53)とそれを契機とした今日の自衛隊につながる警察予備隊の創設(1950)の歴史がある。

「新中央工業」の製品でよく知られているのは、戦後日本の警察官の標準装備品となったピストルで、それは「ニューナンブ(M60)」という。「新中央工業」が実質的に「新南部銃製造所」であることを端的に示した命名である。

しかしながら新中央工業はミニベアに吸収合併されて現存せず、その国分寺工場がいつまで稼働していたかは不明である。そうして、1952年(昭和27)測量、1955年発行の1万分の1地形図「武蔵府中」(地理調査所発行)では、この地は「新中央産業木工場」とされているのである。

だから、現在国分寺市のサイトが

「国分寺市は、日本の宇宙開発発祥の地」として

「昭和30年(1955年)、糸川英夫博士率いる東大生産技術研究所が、国分寺市本町一丁目の南部銃製造所(現早稲田実業学校)で、日本初のロケット発射実験を行ないました。 ロケットの全長が23センチメートルであったことから、「ペンシルロケット」と呼ばれています(略)」

と書いているのは、国分寺市(1964年までは町)本町一丁目に所在した工場名に関するかぎり、適切とは言えないのである。(つづく)

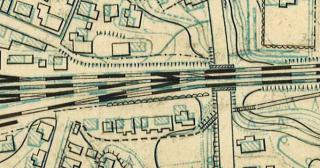

(図上でクリックして2段階拡大)

この図を点検するには、まず墨でインキングされている1953年図と、薄藍で印刷されたその下図(1943年頃:大戦末期の図)とを意識して分別し、後者から前者へ、そしてその対比へと分析を進めるのが順序だろうが、話の都合上必ずしもこの順序を踏めるとは限らない。

まずは図の左上(北西)部、大学の正門付近から見ていこう。

正門位置は現在と同じである。

門は斜線を伴った細い袋状の線の開口部として描かれている。

この線は1942年(昭和17)図式では「石、混凝土(コンクリート)、煉瓦壁」の記号であり、コンクリート塀で囲まれていたと判断される。

注意したいのは、正門から入ってすぐ左手の建物の裏に、もうひとつの門(コンクリート塀の開口部。仮に「北門」と言うことにする)が存在することである。薄藍の下図では、この北門の前(北側)に三叉路が描かれている。この三叉路道は敗戦8年目の1953年にはすでに廃されていたが、かつては門から正面の一本はそのまま中央線を横断して北にぬけ、左に行けば塀にそって曲がり正門に至り、右へ行く道は東南東からほぼ直角の南に折れ、戦後東京経済大学のキャンパスとなったエリアを突き抜けて国分寺崖線下、野川方向に下る道であった。

この野川に向かう道は急坂道であるが、現在その一部がキャンパスの外、南側の住宅街に残されている。

段丘崖に直交するかたちで、上位段丘面と下位段丘面とを連絡する道である。

図の左半分(西側)で中央線は盛土の記号で囲まれているが、現地へ行ってみればすぐ了解できるように、このあたりはほとんど「地上」と変わらず、線路と並行する道の間に高低差はない。

したがって、薄青で描かれている北上する道は、警報機があったかどうかは別として、敗戦までは「北門」からまっすぐ踏切で線路を横断していたのである。(つづく)

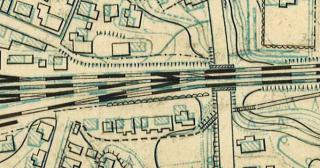

前回にひきつづき、戦後まもなく東京都建設局が作成した3000分の1の地図について。

とりあえず以下画像概要を示す。

(18-3「国分寺」の一部。2段階拡大可)

前回の画像程度に拡大できるといいのだが、今回は領域が広くて容量が大きいためそれが難しい。

したがって、次回からこの図を分割し、十分な拡大で見られるような状態で説明することにしたい。

分割説明は以下の4要素(順不同)を予定している。

①東京経済大学のキャンパス。とりわけ現新次郎池となっているハケ地形(湧水地:小規模開析谷)について。

②国分寺駅から東京経済大学までの、当時の通学路について。および「ナダレ」と新旧等高線が示す開析谷壁、そして段丘崖の地形について。

③現在の国分寺駅南口周辺と、「岩崎邸」および現在の「殿ヶ谷戸庭園」との関係。

④「長谷戸」と「殿ヶ谷戸」について。

(つづく)