5月 26th, 2021

麻布「がま池」の正体 補遺

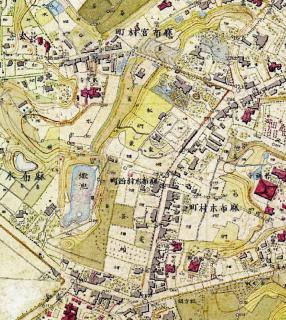

上掲は参謀本部陸軍部測量局「五千分一東京図」全9面のうち、「東京南西部」(1887年出版)の一部。前回掲げたのは原図でこちらはその印刷図にあたる。

モノクロ図だがスキャニングの精度を最大限としたので、細部の読取りが可能である。

「蝦池」の隅から細流が北東に下り(築堤は半ば暗渠)、水田の端から後は道路脇のドブ板下の溝あるいは暗渠とされたであろう、弓なりに古川の一之橋方面に向かうのがよくわかる。

原図に記入されていた測線と水準点および水準点の標高(数値)は払拭され、この図がいわば清描であることがわかる。それだけに原図の測線と水準点情報は重要で、原図複製の安易さが悔やまれるのである。

さて、「宮村町」と「宮下町」の文字の間の弓なりの道は谷道で両端は坂下、「宮村町」の下の交差部から東南東に上る直線道は「狸坂」という。

その反対側、「宮下町」の「下」の文字が掛かる道の傾斜部は今日「暗闇坂」として知られているが、この図では「於化坂」(おばけざか)の注記が見える。於化坂途中の邸宅のあるあたりは、現在ではオーストリア大使館の敷地である。

この二つの坂下は標高10メートル以下、坂上は20メートル以上であることが、等高線から明瞭に読み取れる。

図の右端「徳正寺」の文字の掛かるあたりは「大黒坂」の一部。その左下暗闇坂と狸坂の交差部は麻布の一本松として知られる名所で、そこから南西に下るのが「一本松坂」である。

さて、両端に坂下をもった弓なりの谷道であるが、以下2つの文章に目を通されたい。

十月十二日の時雨ふる朝に、わたしたちは目白の額田方を立退いて、麻布宮村町へ引き移ることになった。日蓮宗の寺の門前で、(略)、裏は高い崖になっていて、南向きの庭には崖の裾の草堤が斜めに押寄せていた。/崖下の家はあまり嬉しくないなどと贅沢をいっている場合ではない。なにしろ大震災の後、どこにも滅多に空家のあろうはずはなく、さんざん探し抜いた挙句の果に、河野義博君の紹介でようようここに落付くことになったのは、まだしもの幸いであるといわなければなるまい。(『岡本綺堂随筆集』Ⅳ十番雑記、一 仮住居)

「狸坂くらやみ坂や秋の暮」 これは私がここへ移転当時の句である。わたしの門前は東西に通じる横丁の細路で、その両端には南へ登る長い坂がある。東の坂はくらやみ坂、西の坂は狸坂と呼ばれている。今でもかなり高い、薄暗いような坂路であるから、昔はさこそと推量(おしはか)られて、狸坂くらやみ坂の名も偶然でないことを思わせた。時は晩秋、今のわたしの身に取っては、この二つの坂の名が一層幽暗の感を深うしたのであった。(『岡本綺堂随筆集』Ⅳ十番雑記、二 箙の梅)

前の文の「日蓮宗の寺」とは、上掲地図上辺に見える三宇の寺(卍マーク付)のうちもっとも上端寄りの日蓮宗安全寺で、今日でも露地奥に寺堂をみることができる。

岡本綺堂は父親の仕事の関係上イギリス大使館裏、すなわち麹町台地の元園町に自宅があった。だから関東地震当日家が潰れることはなかった。三度、四度の余震の後「しかしここらは無難で仕合せでした。殆ど被害がないといってもいいくらいです」と町内で言い合っていたものの、夜になって降りかかってきた火の粉を防ぐことはかなわなかったのである。

麻布の崖下に家を見つけ仮住まいとすることができたのは、この一帯が奇跡的に被災しなかった、つまり焼けなかったからである。

そのあたりの様子を『新修港区史』(1979) では次のように記載している。

この大震災のため、日本橋区や本所区、浅草区、神田区は九〇%以上の焼失、京橋・深川の両区が八五%以上の焼失という火災による被害が震災を上回る被害であったにたいし、芝区は二四%の焼失、赤坂区は七%の焼失、麻布区に至ってはほとんど焼失被害は零に近かったといってよい。下町に比べて、山の手の火災被害は軽かったが、飛びぬけて、牛込・四谷とともに麻布区の被害は軽かったといえる。(第1編第6章、近代、p.580)

しかし不燃建築物が都心の大部分を占める現代では事情が異なる。

最近刊行の『港区史 自然編』(2020)が警告するように、麻布谷底低地には「湿地にみられる「泥炭層」という、未分解の植物遺体がスポンジのように水を含んだ層が堆積しており、局地的に軟弱地盤をつくっている」ため、大地震時の振動は台地上の比ではないのである。

がま池の「土手」底部は水田だったとは言え谷頭部だから滞水域とはならず、泥炭層も形成されなかったろう。しかし尾根道をはさんで反対側、笄川の開析谷壁にあたる有栖川宮記念公園の谷がそうであるように、目に見える湧水が涸れたとは言え、じわじわと浸み出す地下水は健在である。その上に形成された近世初期の盛土部つまり人工地形が、大地震にいかなる動きを見せるか、注目しどころのひとつなのである。

写真はがま池を造成した際の土手部で、路が盛り上がっているのがわかる。写真手前ががま池の北端べりで、奥が旧水田地帯。道を下れば宮村児童公園脇を通り、その先は狸坂下につづく。