4月 23rd, 2022

「地図文学傑作選」 その3

当シリーズ三番手に挙げるのは俳論で、正岡子規の「地図的観念と絵画的観念」である。

1902年(明治35)11月刊の『獺祭書屋俳話』に収録された数ページばかりの文章だが、1世紀プラス4分の1世紀前、1894年(明治27)8月の筆になる。子規帝大退学の翌々年、いまだ26歳で日清戦争記者従軍の前年、結核で死去する8年前の作である。

しかしこれを現在の読者に向けた書籍に収録するとなれば、版元が躊躇すると思われるのはその文体であろう。

旧字旧かなは直すこともできるが、当時の新聞の文語調記事の体裁は変えようがない。

けれどもそれを味読すること自体がそもそも「文学」の楽しみである。

まして新聞記事の論述文であるから、ほぼ同時期の樋口一葉の和文体よりは余程明晰で理解し易い。

ちょうど30歳年上の内藤鳴雪との丁々発止の様子も興味深く、またその議論の場所が現在の文京区は旧真砂町の炭団坂上に存在した松山出身者向け寄宿舎「常盤会」であったことも、文学散歩を誘う地図文学の資格十分である。

内容は与謝蕪村の「春の水山なき国を流れけり」の評価、つまり是非をめぐる議論である。

「写生」派の子規としては、山景を欠く「国」は狭い日本のどこにも見当たらず、この句を空想に傾くとする。

しかし鳴雪は評価して已まない。

挙句の果てに子規が思い至ったのは、両者の視座の差異が評価の懸隔をもたらしていたのではないかという点で、それがこの小文のタイトルとなった。つまり上空からの俯瞰であるか、地上の通常視点からであるかの違いがこの句の評価の根底に存在したという認識である。

しかし子規はなお強弁する。内藤鳴雪がこの句を評価するのは、上空からの空想的視点の結果で、それは江戸時代の空想的草双子や歴史小説を読みすぎたためではないかと。

けれども我々が地理を認知するのはそもそも上空に存在する「空想的視座」の存在故である。その能力はヒトであれば誰にも備わっているのであって、特殊なものではない。

地図的な認識は「観念」ではない。まして絵画的認識も同様である。

しかしこの議論は、ヒトの認識の基本に存在する「視座の転位」の構造を明らかにして貴重である。

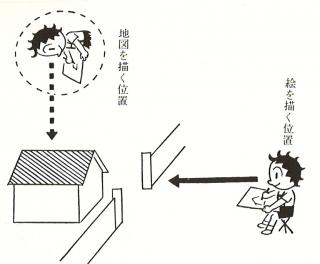

それは三浦つとむの『日本語はどういう言語か』(1956年。1976年講談社学術文庫収録)の第一部第一章で強調された「想像というものの重要性」にほかならず、挿絵に使われた根本進の漫画はヒトの認識のありようを端的に指し示している。