酒をやめ8年以上、コーヒーは合わず、当初は紅茶を彷徨したが、結局は煎茶に落ち着いた。

今度中2になる下の孫が部活で茶道に凝っていることもあって、時に抹茶も点てるがそれは自己流の「ぶんぶく茶」。

~流の作法はまったく念頭に置かず、平気である。

それでも抹茶(味と香り)はピンとこない。

やはり、茶は「黄色く」「渋く」なければいけないのである。

したがって、煎茶でも昨今流行りの「深蒸し緑茶」ではだめである。

幸い近くの店で「浅蒸し茶」と銘打った徳用茶をみつけ、専らそれを愛用している。

さて、茶香炉である。

これまた酒断ちの後で、ハーブ類にいろいろちょっかいを出した後にたどり着いた結論。

古い記憶から立ちのぼる、圧倒的な茶焙煎の匂い。

所謂お茶屋さんの店先、客寄せも兼ねたほうじ茶つくりの焙煎だったろう。

いまでもどこかで見かけられるかもしれない。

その匂いを懐かしんで探した結果である。

前日の煎茶のデガラシの再利用である。

日課としている体操(ヨガ・ストレッチ・筋トレ等の自己流混合)の間、生乾きのデガラシを茶香炉で煎る。

時に新規の茶葉を使うこともある。

茶香炉専用の茶葉があるが、それを買うほど野暮ではない。

普通の煎茶の焙煎アロマを楽しんだ後は、半ほうじ茶となったものを飲用に供すればよい。

市販の茶香炉セットでは、焙煎皿は下掲写真のように小さいため取り替えた(上写真)が、本当はもっと大きめが欲しい。

しかし自室のデスクではこれで精一杯。

皿にダシガラを入れ、tea lightに点火し、匂いがほのかに立ち上るのを待つ。

G・Faureの曲とともに茶殻アロマを楽しんだ後は、空き缶に保存してベランダ栽培の野菜の肥料の足しにできる。

一石三鳥と自賛しているのである。

長年ご教示を得ているお一人、早稲田大学の久保純子(くぼすみこ)先生の単著を編集、上梓。

『東京の自然史を歩く』はB5判カラー239ページ、定価3,080円、出版元は創元社。

図版約240点、巻末の引用・参考文献約140点、索引は約1000項目11ページにおよぶ。

奥付の発行日は2026年1月20日だが、1月中旬には首都圏主要書店の店頭に並ぶ予定。

2025年は既述の通り1冊の本を執筆、3冊を編集。

それぞれの帯はみな拙文。

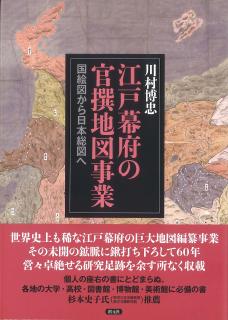

これも私の編集になる1冊。

奥付は11月20日刊。

B5判本文2段組み390ページ、本体28,000円で、清水靖夫著『旧版地形図類の基礎的研究』と同然。

拙著『武蔵野地図学序説』と併せ、今年はこの3冊を上梓した。

編集中の『東京の自然史を歩く』(久保純子著)は、年内刊行の予定が来春にズレ込んだ。

地図情報センター発行『地図情報』(Vol.45, No.3, 2025年11月)の特集は「昭和100年の地図」で、そこに「民間地図の100年」として6ページを寄稿した。

以下はそのうちの最初の1ページ。

学部の大先輩と、新宿ゴールデン街のナベサンで。

と言っても註が必要で、一方は中退で他方は卒業後別の学部に再入学。

また超高齢もランニングを欠かさず酒も適宜嗜むのと、専らストレッチに筋トレもアルコールと縁を切って7年目の後期高齢者と対照的。

標題と撮影は渡辺ナオ。

8月末締切の原稿、編集、査読、シラバス提出を終え、少しは余裕ができたので、本ブログ「宮城野と武蔵野」シリーズのまえがきのようなものを書きつけておく。

少年の頃、競技大会でよく駆り出され、後に自分もそこで走るようになった「ミヤギノハラリクジョウキョウギジョウ」は、「宮城の原 陸上競技場」だとばかり思っていた。

「宮城の原」ではなく「宮城野原」が正式名称だと認識するようになったのは、いつの頃だったろうか。「宮城」+「野原」と解釈したわけではなく、するりと「宮城野原」で頭に入ったのである。

それから幾星霜、元来は「宮城野」だったものに、どういうわけか、いつの間にか、「原」が付けられて「宮城野原」になってしまったのだと気がついたのはごく最近の話で、拙著『武蔵野地図学序説』執筆中、語尾に「野」や「原」のつく言葉を『日本歴史地名大系 49 総索引』から拾っていたときであった。

「野」なのか「原」なのか、似たようなものだが、いや、だからこそ「野」+「原」は重言、重複表現には違いない。ひとつの言葉、地名として、オカしく、ムリがある。

しかし現仙台在住者は、聴き慣れた「ミヤギノハラ」には特に違和感を覚えないだろう。

東京地学協会の『地学雑誌』(第143巻2号)や日本地図学会の『地図』(第63巻2号)等に拙著書評が掲載されたが、以下は地図情報センター『地図情報』誌(第45巻2号)のものである。

筆者は面識はないが、明星大学教育学部准教授の由。

拙著は図版多数のオールカラー本である関係上、本文や註を読み飛ばして「ビジュアルハンドブック」などという誤認も生まれた(公共図書館での本書紹介文)。

また原価の関係上ページ数制限により註の活字ポイントが小さいため、註まで読み込んだ向きは多くはないかも知れないが、本書の意図はそこにこそ表現されていると言っても過言ではない。

この書評は比較的よく読んでいただいたと思われる。

ただ少し付け加えておくと、私は拙著で「武蔵野」を主題としたわけではない。

帯文にもあるように、それは単なる展開フィールドで「地図学」も仮借にすぎない。

私が言いたかったことは、ホモサピエンスの現段階とその運命に関わることがらである。

そこまで読み込んでくださった読者は少ないかもしれないが、いるとすれば著者冥利につきる。

多賀城の創建は神亀元年(724)で奈良時代初期、陸奥国府は仙台平野のほぼ中央(郡山)から北東約13キロほどの丘陵地帯に転移した。

それは『古事記』(712)『日本書紀』(720)成立の後、『万葉集』(759頃)ができる約35年前である。

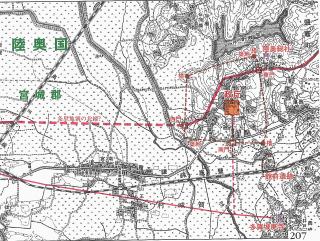

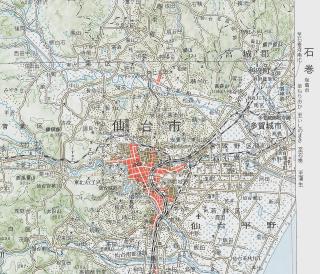

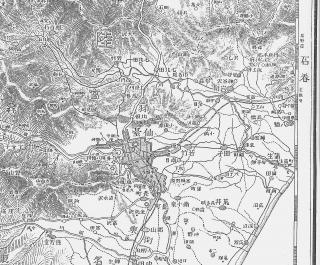

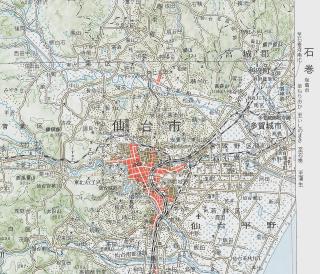

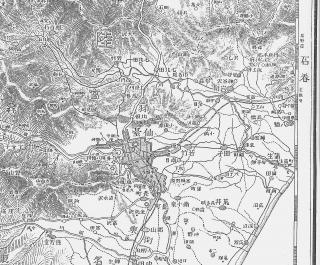

以下、あらためて現在の20万分1図(地勢図。「仙台」2011年発行)とそれに対応する120年以上前の輯製20万図を並べてみる。

地勢図右端上寄りには3小点の名所旧跡記号と注記「多賀城跡」が記載されているが、そこは輯製図では人口500人以下の村「浮島」の西にあたるのがわかるだろう。

上の輯製図では上辺にも2点鎖線の郡界がうねっており、線の北側は黒川郡、南は宮城郡で、初期の国府跡(郡山)は仙台平野のほぼ中央、名取郡北辺の低地(標高約8メートル)に所在していた。

対して、第二次国府多賀城は仙台平野を足下に南面し、北に向かってはさらに侵攻すべく築造された平山城であった。

そうして宮城郡とは、第二次国府多賀城を宮城(ミヤキ)と言い換えたそのエリア称なのである。

当然ながら生じる疑問は、なぜ「多賀郡」とされなかったのか、ということである。

それは辺境の地陸奥の原住民(蝦夷)に対する、朝廷政権の支配拡大すなわち侵略手法に関わることがらであった。

律令制の「公地公民」とは、近現代の「社会主義国家」にも通じる巧妙なイデオロギーで、その本質は「オホヤケ」(オホ:大+ヤケ:宅)、つまり最大権力による土地(食糧や物産)と人員(労役や兵役そして〈女〉性)の系統的かつ大規模な収奪制度である。

「公民」に馴染まず、対抗すら辞さない異族(蝦夷)に対しては、おそらく大陸帝国(中国)に倣ったのであろう、前線に「柵」を構築し、そこを拠点に各地の「公民」を集団移民させ(柵戸)、「公地」を拡大する大規模な拓殖策を推し進めた。

根も葉もなく言えば「公民」とは国家の奴隷であり、徴発された百姓は敵愾心を掻き立てられ兵士としても利用されたのである。

歴史教科書には防人(さきもり)ばかりがとりあげられるが、北方辺境は対蝦夷武装移民の前線で、投入された移民の数は膨大であった。

多賀の城柵構築以前、霊亀元年(715)だけでも、相模・上総・常陸・上野・武蔵・下野から1千戸が陸奥国に移されたという。

つまりその時点では、陸奥国の北辺は現在の宮城県域の半ばにあって、その北は蝦夷の地だったのである。

多賀城はその初期の呼称を多賀柵(たがのさく)と言ったが、それは常陸国多賀郡からの移民集団に因んだ故とされる。

動員が出身郡単位であったろうことは容易に理解できる。

常陸多賀出身集団が中心となって、城柵の建設とそのエリアの拓殖、兵役までを担ったのである。

いつの時代にも、権力に忠で異俗を敵視(ヘイト)する一定層は存在し、増減もする。

地名については、たとえ仮称であっても時が経てばそれが固定されて由来は忘れ去られ、むしろ移植地名が人口に膾炙する。

しかし新たな郡の命名にあたっては、重複もし、俗称でもあった「多賀」は用いられず、代わって案出された「ミヤ・キ」(宮城)が採用されたのである。

「宮」の字は複数の部屋をもつ家屋で、和語「ミヤ」の音も同様に美称「ミ」に「ヤ」、すなわち家屋を指したものにすぎない。したがって、神社を「オミヤ」(お宮)と言うのは美称を重ねた上塗り語であり、その存在は長く続いた自生文化の破壊と簒奪の象徴でもあった。

「城」は土篇で土塁や版築で囲われた場所だが、「キ」は木柵などで区切られた砦の意である。

いずれにしても「ミヤ・キ」とは中央政権の主要城柵指したもので、多賀柵は陸奥国の最初の平山城であった。

その「宮城郡」の文献初見は、『続日本紀』の天平神護2年(766)とされる。

武蔵野は国名に拠り、宮城野が郡名に由来するという違いはあるものの、いずれの「野」も中央政権の行政地名をもととしている点は注目されてよい。

以下、話は宮城野そのものに移行するが、その前に「ミヤ・キ」多賀城の立地状況を地形図で確かめておこう。

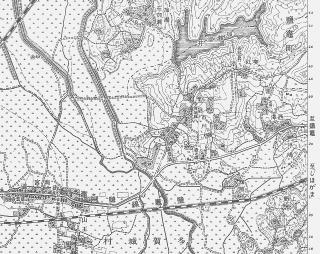

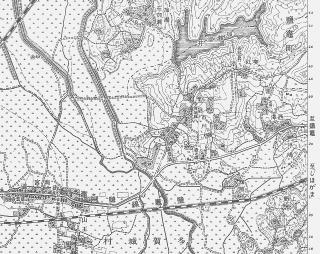

1904年測図、1907年製版の正式2万分1図「岩切」の一部である。

「多賀城跡」が丘陵先端標高約30メートルの地点に築かれ、七北田(ななきた)川の水田地帯を踏まえ、いつ設けられたものか不明だが大きな灌漑用溜池を背後に配していることがわかるだろう。

南の塩竃街道は標高約8メートルの低地を通り、その付近に置かれた多賀城外郭南門から多賀城政庁までの高低差は、20メートルを超えるのである。

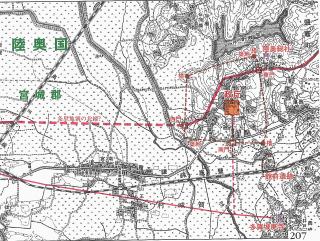

幸い、上掲地形図をつかって多賀城外郭の範囲と条里制地割を表現した「鎮守府・行政府としての多賀城」の挿図が『地図でみる 東日本の古代 律令制下の陸海交通・条里・史跡』(2012年)に掲載されているので、紹介しておこう。

図の範囲では、条里制水田は七北田川の左岸に営まれた。

その耕作者はもちろん、常陸多賀出身の移民たちであった。