6月 20th, 2025

宮城野と武蔵野 その2

多賀城の創建は神亀元年(724)で奈良時代初期、陸奥国府は仙台平野のほぼ中央(郡山)から北東約13キロほどの丘陵地帯に転移した。

それは『古事記』(712)『日本書紀』(720)成立の後、『万葉集』(759頃)ができる約35年前である。

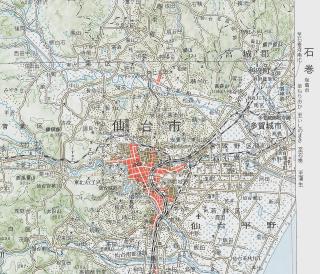

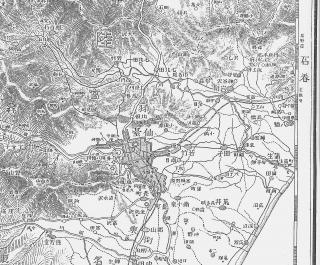

以下、あらためて現在の20万分1図(地勢図。「仙台」2011年発行)とそれに対応する120年以上前の輯製20万図を並べてみる。

地勢図右端上寄りには3小点の名所旧跡記号と注記「多賀城跡」が記載されているが、そこは輯製図では人口500人以下の村「浮島」の西にあたるのがわかるだろう。

上の輯製図では上辺にも2点鎖線の郡界がうねっており、線の北側は黒川郡、南は宮城郡で、初期の国府跡(郡山)は仙台平野のほぼ中央、名取郡北辺の低地(標高約8メートル)に所在していた。

対して、第二次国府多賀城は仙台平野を足下に南面し、北に向かってはさらに侵攻すべく築造された平山城であった。

そうして宮城郡とは、第二次国府多賀城を宮城(ミヤキ)と言い換えたそのエリア称なのである。

当然ながら生じる疑問は、なぜ「多賀郡」とされなかったのか、ということである。

それは辺境の地陸奥の原住民(蝦夷)に対する、朝廷政権の支配拡大すなわち侵略手法に関わることがらであった。

律令制の「公地公民」とは、近現代の「社会主義国家」にも通じる巧妙なイデオロギーで、その本質は「オホヤケ」(オホ:大+ヤケ:宅)、つまり最大権力による土地(食糧や物産)と人員(労役や兵役そして〈女〉性)の系統的かつ大規模な収奪制度である。

「公民」に馴染まず、対抗すら辞さない異族(蝦夷)に対しては、おそらく大陸帝国(中国)に倣ったのであろう、前線に「柵」を構築し、そこを拠点に各地の「公民」を集団移民させ(柵戸)、「公地」を拡大する大規模な拓殖策を推し進めた。

根も葉もなく言えば「公民」とは国家の奴隷であり、徴発された百姓は敵愾心を掻き立てられ兵士としても利用されたのである。

歴史教科書には防人(さきもり)ばかりがとりあげられるが、北方辺境は対蝦夷武装移民の前線で、投入された移民の数は膨大であった。

多賀の城柵構築以前、霊亀元年(715)だけでも、相模・上総・常陸・上野・武蔵・下野から1千戸が陸奥国に移されたという。

つまりその時点では、陸奥国の北辺は現在の宮城県域の半ばにあって、その北は蝦夷の地だったのである。

多賀城はその初期の呼称を多賀柵(たがのさく)と言ったが、それは常陸国多賀郡からの移民集団に因んだ故とされる。

動員が出身郡単位であったろうことは容易に理解できる。

常陸多賀出身集団が中心となって、城柵の建設とそのエリアの拓殖、兵役までを担ったのである。

いつの時代にも、権力に忠で異俗を敵視(ヘイト)する一定層は存在し、増減もする。

地名については、たとえ仮称であっても時が経てばそれが固定されて由来は忘れ去られ、むしろ移植地名が人口に膾炙する。

しかし新たな郡の命名にあたっては、重複もし、俗称でもあった「多賀」は用いられず、代わって案出された「ミヤ・キ」(宮城)が採用されたのである。

「宮」の字は複数の部屋をもつ家屋で、和語「ミヤ」の音も同様に美称「ミ」に「ヤ」、すなわち家屋を指したものにすぎない。したがって、神社を「オミヤ」(お宮)と言うのは美称を重ねた上塗り語であり、その存在は長く続いた自生文化の破壊と簒奪の象徴でもあった。

「城」は土篇で土塁や版築で囲われた場所だが、「キ」は木柵などで区切られた砦の意である。

いずれにしても「ミヤ・キ」とは中央政権の主要城柵指したもので、多賀柵は陸奥国の最初の平山城であった。

その「宮城郡」の文献初見は、『続日本紀』の天平神護2年(766)とされる。

武蔵野は国名に拠り、宮城野が郡名に由来するという違いはあるものの、いずれの「野」も中央政権の行政地名をもととしている点は注目されてよい。

以下、話は宮城野そのものに移行するが、その前に「ミヤ・キ」多賀城の立地状況を地形図で確かめておこう。

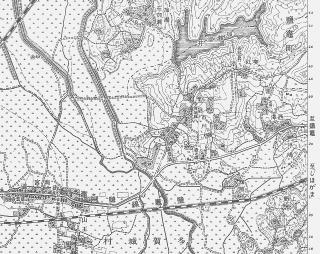

1904年測図、1907年製版の正式2万分1図「岩切」の一部である。

「多賀城跡」が丘陵先端標高約30メートルの地点に築かれ、七北田(ななきた)川の水田地帯を踏まえ、いつ設けられたものか不明だが大きな灌漑用溜池を背後に配していることがわかるだろう。

南の塩竃街道は標高約8メートルの低地を通り、その付近に置かれた多賀城外郭南門から多賀城政庁までの高低差は、20メートルを超えるのである。

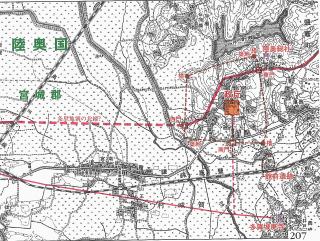

幸い、上掲地形図をつかって多賀城外郭の範囲と条里制地割を表現した「鎮守府・行政府としての多賀城」の挿図が『地図でみる 東日本の古代 律令制下の陸海交通・条里・史跡』(2012年)に掲載されているので、紹介しておこう。

図の範囲では、条里制水田は七北田川の左岸に営まれた。

その耕作者はもちろん、常陸多賀出身の移民たちであった。