6月 14th, 2025

宮城野と武蔵野 その1

『武蔵野地図学序説』のあとがきに「宮城野は陸奥国分寺の近隣に生まれ育ち、転じて武蔵野に半世紀以上の生を託し、武蔵国分寺に因むエリアでこれを認めている」と書いて4ヵ月を過ぎた。

武蔵野(ムサシノ)について調べはそれなりに尽くしたつもりだが、いまさらに気になるのは宮城野(ミヤギノ)である。

そもそも「宮城」(ミヤギ)とは何か、一般に意識されることはない。

県名を「庁」所在都市名と異にするのは「官軍」に楯突いた結果という説は、概ね正鵠を得ている。

例えば「ミヤギケン出身者」がトーホクの鈍重な人格を思い浮かべるのに対して、「センダイ出身」では比較的軽快で都会的なイメージにシフトすることでも判然するだろう。

序(ついで)に言えば「東北」すなわちトーホクないしトーボクが、方角ではなく本州の一定エリアを指す言葉になったのは明治期以降であって、かつてその北東部に「陸奥」(奥州)あるいは「ミチノク」(道奥)以外の謂いは存在しなかった。

「大化の改新」で列島北辺に設置されたクニの称は「道奥国」で(後に陸奥国に変更)、その範囲も現在の宮城県南端部までであった。国名通り、ミ・チ(官道)はそこまでしか通じていなかったのである。

いささかの畏怖をもって遇されていた奥州は奥羽越列藩同盟の崩壊と敗北により東北と一括され、被差別的イメージを基調とすることになった。

そこは都「東京」の後背地にして資源(人と食料、原材料)の供給地あるいは収奪地以外ではなくなったのである。

歴史の画期には、呼称と表記の置換が存在する。

2011年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の事故は、トーホク(という称)の差別的構造すなわち従属性ないし植民地性をあらためて浮き彫りにしたと言えるだろう。

したがって歴史的に限定された性格をもつ用語トーホクを忌避する人間もいれば、能天気か敢えてか知らないがそれを看板に据える者もいる。

筆者は前者に与し、「東北学」の提唱者やその同調者は後者の例である。

「遅れた」地域が征服され植民地化されるプロセスが「歴史」であるとすれば、それはすでに奈良時代以前からはじまっていたわけだが、征夷大将軍が不要となった近代はその完成期である。

「宮城」は現仙台市のエリアを含むかつての郡名であるが、そもそもは中央政権の陸奥エリア征服拠点すなわち「ミヤ・キ」である。

陸奥のキ、多賀城は西側の官道(東山道)終点と東の海湾の中間に位置し、威圧する高台に設けられ、それは国府を兼ねた。

しかし初期の陸奥国府は、太平洋沿岸航路から仙台平野に上陸(閖上 ユリアゲ)する水路名取川とその支流広瀬川の交叉後背低地にあった。

東北本線長町駅と太子堂駅の東側、現仙台市太白区郡山である。その郡山地区の西側に、後期旧石器から弥生時代までの時代幅をもつ巨大な富沢遺跡が盤踞しているのは偶然ではないだろう。

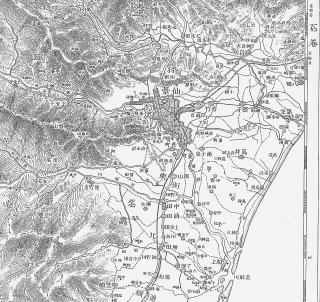

図は輯製20万分1「仙台」(1888年輯製製版)の一部で、仙台平野の中央、2つの中河川(名取川、広瀬川)に挟まれた初期陸奥国府に由来する「郡山」の位置がよくわかる。

郡山とは古代の郡衙に因む地名で、初期国府の跡には名取郡衙が置かれたのである。

輯製20万分1図は、近代の日本列島を統一縮尺ではじめて網羅した地図群で、1893年に全153面で完結した。明治期に「参謀本部の地図」といえば、この地図群を指していたのである(泉鏡花『高野聖』冒頭)。

広瀬川挟んで郡山から北へ約6キロメートル、「宮城野」は「宮城野原」と記載されている。

宮城野が宮城野原に屈折した契機は措いて、右端中央下寄り、「荒浜」の南から北西に延び、広瀬川の中央を通って太白山の東へつづく二点鎖線は郡界で、線の南は名取郡、その北は宮城郡である。

「輯製二十万分一図図式」(1887年輯製製版、1888年修正)によれば、仙台市街の北に記入された二重線の楕円は「府県庁」、その下の二重線円は「郡区役所」で、広瀬川の西に見える星印は「師団司令部」、その上の菱形は「旅団司令部」、下の三角形は「大隊区司令部」を示す記号である。

また、集落を示す記号は、丸や楕円を基本とする「村落」および角形を基本とする「宿駅市街」の2種があり、いずれも人口別に形と大小が区分けされいる。「郡区役所」の記号は長町(名取郡)にも付されている。

この図の範囲で言えば仙台は1万以上、長町や原(原町)は1千以上、苦竹や荒井、南小泉も村落ではあるが人口1千以上、荒浜や深沼は5百以上であることを示す。黒点のみは人口が「不明」とされる。

名取川河口の閖上集落の右側に、中央に丸印をつけた短い線分記号が見えるが、これは明治も初期の地形図類のみに用いられた郵便局の記号で、その西側の増田や、仙台市街(西側)にも記載されている。

「宮城野原」の文字下の小丸群は、「樹木」を表わしたものと思われる。