2月 5th, 2025

『武蔵野地図学序説』あとがきと正誤

『武蔵野地図学序説』は、今日都内の主要書店に配本されるはずである。

ポピュラリティを狙ったものではないので、部数も少なく気安くもとめられる価格ではない。

しかし、三野混沌にならって「読まざる可からず」と大口たたくのに吝かではない。

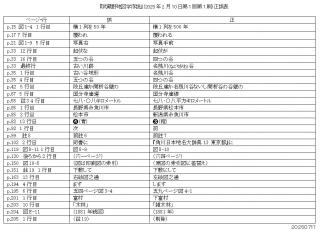

以下、「あとがき」を掲げ(一部略)、また正誤表も添える。

重版、訂正を念ずるのみである。

あとがき

「道に似て、言葉を一挙に捉えることはできない。聞かれるにせよ、読まれるにせよ、言葉は時とともに開かれてゆく。この語りという時間的要素によって、書くことと歩くことは互いに似たものとなっていた」。これはR・ソルニットの『ウォークス』(邦訳2017年)の第16章「歩行の造形」にみえる言葉です。

これに対して、時間の断面である地図の特性は一挙性にこそあると言っていいのです。上空からの視線の下、画像とともに言葉と記号が点滅しているのが地図であって、それを見る者は全体の位置関係を一瞬のうちに了解し得るでしょう。さらに言えばそれは鳥瞰でもなく、あらゆる地点が、爆撃視座とも言うべき垂直の絶対視線にさらされている状態です。この本質を見事に描いた「地図文学の白眉」は、中上健次の『十九歳の地図』(1978年発表)で、私的に編んだ「地図文学傑作選」の筆頭に挙げられる作品です。

タイトルに「地図」の文字を掲げた文学作品は少なくありません。しかし、阿部公房の『燃えつきた地図』のように、具体的な地図は添えもので、むしろそれを象徴や暗喩としたような作品が多いのです。

ところでスマートフォンが登場して以降、地図の主流は燃やせるものではなくなりました。ソクラテスの「文字」ないし「書かれたもの」への懐疑はプラトンの『パイドロス』に認められましたが、現在は地図すら飛び越えて、スマートフォンのパーソナル・ナビゲーションがあたりまえの時代。狩猟採集時代の終了とともに昂進したホモサピエンスの個々の「脳力」の劣化が、新たな自己家畜化のステージに進んだと考えるのはあながち的外れでもないでしょう。

したがって本書の蛇尾は、終章の末にも触れたように「探り歩きのすすめ」です。具体的には紙でも液晶画面でも、地図で目的地の位置をしらべること、つまりスタート地点からおよその方向と距離、いくつかの地名とランドマークを頭に入れ(地図の一挙性)た後、両手には何も持たず、周囲に目配りしながら歩き出せという自戒でもあります。それは今日では「脳トレ」に相当しますから、出かけるにあたってはトレーニングのための時間を組み込んでおく必要があるでしょう。

そのようにして、折々の「自分の武蔵野」を探索し、発見するのは無上の楽しみです。しかし筆者にのこされた時間はそう多くはありません。思えば宮城野は陸奥国分寺の近隣に生まれ育ち、転じて武蔵野に半世紀以上の生を託し、武蔵国分寺に因むエリアでこれを認めているのは何かのめぐりあわせでしょう。そのめぐりあわせの掉尾は、野の面影濃い小平霊園に永眠の場所が「当選」したこと。つまり武蔵野台地の分水界(玉川上水)を渡り、多摩川水系から荒川水系に「転居」し、武蔵野をわたる風になるのでした。

(略)