9月 20th, 2009

9月 20th, 2009

9月 13th, 2009

テーマで読み解く現代 「地図」上

8月 17th, 2009

【古地図を旅する】 本の街・神保町徘徊 その16

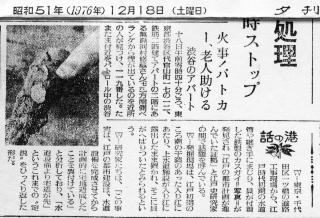

本連載「その10」で触れた、神田一ツ橋中学校遺跡から出土した、「牡蠣殻付きかすがい」について、昭和51年12月18日の読売新聞夕刊のコラム「話の港」記事を入手しましたので、下に掲げます。

付着していたのは、小さな牡蠣の赤ちゃん。

といっても立派な幼生ですが、魚屋さんで売っているような、生食用殻付オイスターではない。

大人の指先くらいの牡蠣殻。

けれども、これが「発見」なのですね。

つまり、この一帯が汐入の低湿地だった時分、宅地造成を意図してまずは水道(木樋)が敷設された。

そうして、土砂が投入され地面が築(つ)きたてられるまでの、ほんの短い時間、汐入の湿地に放置されていた木樋の鉄材(かすがい)の部分に、汐間を泳いできた牡蠣の幼生が付着した。

付着してから生育が止まるまでいったいどのくらいの時間が経過していたかは、この小さな牡蠣殻を見せて、専門家に判断してもらわなければならない事柄です。

けれどもとにかくも、そのうちに土砂が運ばれ、地下に埋もれて再び日光にさらされたときには既に4世紀近い「時」が経過していたのでした。

この小さな牡蠣殻を都市史研究者たちが重要視しているのは、宅地造成の前提として、まず水道が敷設されていたという、「常識」や「予想」をくつがえす事実が明らかになったからです。

そのような重要な「証拠物件」であるにもかかわらず、付着した牡蠣殻はかすがいからそぎ落とされ、この遺物は単なる「上水樋資料」として展示されたのち、どこかへ仕舞いこまれたとは後日の話。

けれども都市形成・都市計画のプロセス云々以前に、ここでは、ひとつのモノが「現在」に浮上し、私たちの貧しい想像力をさえ、時の彼方の「その場」へ誘う、そのモノ自体の力に瞠目しておくべきでしょう。

そうして、この地は低湿地というよりも潮干満の「入江」であったと、はっきり書かれているのです。

8月 16th, 2009

【古地図を旅する】 本の街・神保町徘徊 その15

神保町は、江戸の初期には「汐入の地」でした。

汐入とは、東京では荒川区南千住の一画、隅田川が大きく蛇行して東から南へ向きを変える、その角あたりのことを指す固有名詞ですが(汐入公園あり)、元来は普通名詞です。

九段坂下に縄文時代の貝塚が埋もれ、岩波書店の隣の神田一ツ橋中学校の地表下に牡蠣殻付きの江戸初期の遺構が眠っているのは、「あたりまえ」なのでした。

そうして、「その11」の『東京地盤図』で見てきたように、神保町は地表から十数メートル下までは泥でできた軟弱地盤でした。

さて、神保町は靖国通り南側にずらりと並ぶ古書店のなかでも、正面にユニコーンのような避雷針を立て、シックなファサードを誇るのは老舗の一誠堂書店で、これは昭和6(1931)年竣工の5階建てビル。

この一誠堂書店ビルの正面エントランスには、一段だけコンクリート製の踏み段が付けられています。これは建設当初からあったものではありません。

このようなものを「後付け階段」と呼び、その多くは地盤沈下の結果生じた地面との段差のため、応急的に付けられた階段です。

おそらく一誠堂書店ビルは、当時のしっかりした工法で、泥をつきぬけ堅い基盤にまで届く基礎杭の上に建てられており、ために泥が収縮して地盤沈下した周囲の地面から何十センチか「浮き上って」しまったのです。

8月 15th, 2009

【古地図を旅する】 本の街・神保町徘徊 その14

家康が江戸入りしたのが天正18(1590)年の8月1日(八朔)。

翌年から家康は江戸城の応急普請にとりかかり、文禄元年(1592)には西の丸造営に着手、番町も成立したといわれます。

けれども江戸草創期の一次資料が隠滅していて、年代確定しがたく、とくに日比谷入江埋め立て時期には、文禄2(1593)年と慶長8(1603)年の2説があるようです。

「その13」の図が示しているとされるのは慶長7(1602)年ですから、どちらかといいうと、後者の説に符合します。ただし細かいことをいえば、「埋め立て」の範囲がどこまでを指すかという問題もありますね。

いずれにしても、この時期の各種土木工事には、特別の工具や重機・車輛など一切存在せず、すべて人力で行われたわけで、今日でいえば巨大なダムをつくるようなプロジェクトが、せまい範囲で、いくつか、同時進行的にすすめられたことは確かです。

当時の江戸はほとんど新開地で、人と石、材木が流れ込み、あちこちで右往左往が絶えない喧噪の巷だったでしょう。

今日の東京の中心部は、そのような「地業」によって形成されたのです。

神保町といえども例外ではありません。

神保町は、日比谷入江のさらに北側。

『事蹟合考』という江戸時代の書物に、木村源太郎なる人物が家康の頃許しを得て「飯田町の東」を埋め立て、「四、五町」をもらった、と記されています。

飯田町は、江戸時代初期には九段坂の両側にあったとされますから、この「埋め立て」地はまさに神保町一帯にほかなりません。

この界隈が埋め立てられた時期は年代を特定できるほど明確ではないにしろ、江戸の草創期には入江の浪が寄せ、満潮時に牡蠣の口が開く汐入の地であったことだけは確かなことなのです(「その10」神田一ツ橋中学校遺構の記事参照)。

8月 9th, 2009

【古地図を旅する】 本の街・神保町徘徊 その13

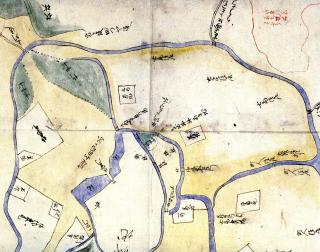

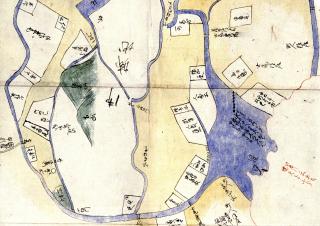

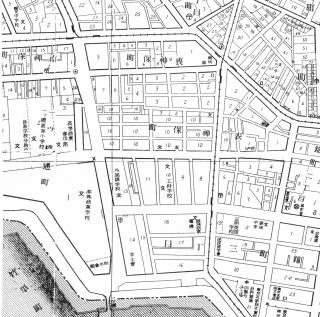

古地図の話のはずが、登場するのは最近の図ばかり、というご不満もあるでしょうから、この辺で「最古の江戸図」をいくつか参照することにしましょう。

まずは『別本慶長江戸図』と呼ばれるもの。

江戸草創の頃の簡単なスケッチのような地図で、弘化2(1845)年の写図ですが、考証者によって慶長7年頃の様子を示すとされています。

つまり家康が江戸入りして12年後、征夷大将軍となって江戸幕府を開く1年前。五街道の制もなく、日本橋が架けられる以前の江戸城周辺(内濠一円)の概観で、この図のもっとも特徴とするところは、「日比谷入江」が明瞭に図示されていることなのです。どんな江戸古地図といえども、このような図はほかにありません。

古地図は現代図と照合しやすいように、ほぼ北を上にしています。

これで本題の「神保町」周辺をさぐってみましょう。

そうするとなんとなくお判りかも知れませんが、左上の川筋でゆるく囲まれた凸部が、現在の北の丸公園にあたる地域で、つまり凸部の先端が「田安門」ですから、その内側は現在の「日本武道館」があるところです。このあたりは、緑色に着色され「竹やぶ」と記入があります。

その右手、内濠をかねた川筋の外には「登り坂四つや道」と書かれています。

この「登り坂」が現在の「九段坂」とかんがえられますから、神保町はこの坂下に位置することになります。

そうすると濠の内側に「士衆住居」とあるあたりが「パレスサイドビル」(毎日新聞社ビル)。まだ「一ツ橋」はなく、そのさらに右手の橋(「柴崎口ト云」とある)が神田橋に相当。

そうして、先ほどの「士衆住居」の下辺に「平河ト云フ所」と「竹やぶ」の間にある橋が、現在の平川門でしょう。

日比谷入江は、慶長7年の時点で大分埋め立てが進んでいたのではないかと思われる節があります。残されている海面は、日比谷-有楽町辺でしかないのです。

8月 5th, 2009

【古地図を旅する】 本の街・神保町徘徊 その12

「神保町谷」は、この先、大手濠や桔梗濠・和田倉濠、そして皇居外苑(皇居前広場)、日比谷公園とつづく旧海域(=日比谷入江)が、潮の舌先を延ばして陸地を洗う水辺でした。

「その10」の図の左下セクション(索引では「Ce」)には、清水濠からつづく内濠の「牛ヶ淵」があります。牛ヶ淵周辺の等高線は人工的地形改変が明らかですが、昭和58年に国土地理院が編集し、平成11年に発行された1万分の1地形図「日本橋」によると、このあたりは標高約7メートル。神保町は約3メートルですから、4メートルほど高い。そして牛ヶ淵は「九段坂下」にあたるのです。

「その10」の図では、牛ヶ淵の土手際に「アーミイホール」が見えますね。アーミイホールとは、米軍が建物接収していたときの呼称で、元来は軍人会館にして、現九段会館(『東京地盤図』の初版は1959年)。

その軍人会館建設(昭和9年)にあたって、地下から縄文時代の貝塚が発掘されたと言います。その証拠に、現在駐車場の奥に貝塚の碑がひっそりとうずくまっています。

「その10」セクションCeの赤丸7のボーリング結果は、地下9メートルほどまで神保町谷と同じ粘土ですが、そこから下5メートルは砂層。現在の地表地形の標高差4メートルは、川が運んで堆積した砂礫で、そこは縄文人の生活(すなどり=漁)の場にほかなりませんでした。

8月 4th, 2009

【古地図を旅する】 本の街・神保町徘徊 その11

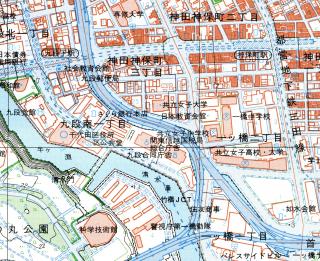

「その10」の地図は、縦横のラインで四分割されていますが、これは赤丸と番号で示されたボーリング地点を検索するためのもので、ちなみに神保町一帯を含む右下の長方形部分は、索引記号では「セクションDe」にあたります。

つまり、神保町の中心部ともいうべき位置にあるボーリング地点は「De9」ということになります。

そうして、下の柱状図を見ればおわかりのように、「De9」は隣の「De8」とともに地下15メートルほどまで粘土質の沖積層でした。

そこにはところどころに貝殻がみられ、また15~12メートルあたりでは砂や礫が混入する。

これらのデータが物語るのは、「神保町谷」は過去の一定の時期に海水ないし汽水の進入する水域であって、その後砂泥が堆積して湿地帯を経て現在に至っている、という事実です。

7月 30th, 2009

【古地図を旅する】 本の街・神保町徘徊 その10

溢れ出てきた水は、甘かったか、辛(鹹)かったか。

というのも、その西隣に位置する「神田一橋中学校」の江戸遺跡発掘現場から出土した上水樋には、びっしりと牡蠣殻が付着していたという話があり、また一方では、日比谷のDNタワー(占領中の日本の政治中枢が位置していた旧第一生命ビル)新築工事には、塩水が湧いてきたそうで、それならば旧神保屋敷辺の地下はどんな「塩梅」だったかとこれまた興味そそられるところであるからです。

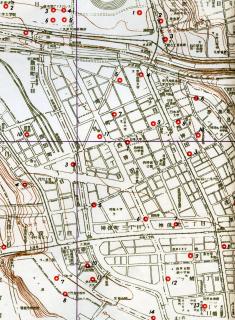

昭和34年に「東京地盤調査研究会」の名で出された『東京地盤図』という大冊があります。

等高線とボーリングした地点を明示した地図、およびそのボーリング結果の土質柱状図から構成されている本です。これも今となっては「古地図」の類かもしれませんが、神保町のあたりを参照すると・・・。

図の下半部、右下「神保町二丁目」の「目」という文字にかかる一本の等高線がみえますね。

この等高線の表している標高は、周りの数値記載から判断して「18」とかんがえられます。

標高18メートル?、いえいえそうではありません。この朱色の線であらわされている等高線は、実は「尺」を単位としたものなのです。

陸軍-陸地測量部系統の地形図は「5万分の1」でよくしられていますが、それにかぎらず、陸測系地形図の等高線の単位はすべて「メートル」で記載されます。

それに対して、これは「尺」。系統が違うのです。こちらは旧内務省系。内務省には旧幕技術官僚の系譜が生きている。それが戦前の都市計画図まで影響を及ぼしている。この図は「尺」等高線なのです。

そうして、この「尺」等高線は、陸測が放棄した旧市街の地形についてもよくその凹凸を記入してくれている。東京の旧市街を見るには、これまで等閑視されていた旧内務省系の地形図にあらためて注目する必要があるでしょう。

で、このあたりの標高は18尺。すなわち約5.4メートルということになります。

その左側、「九段一丁目」の同じく「目」という文字にかかる等高線がありますね。

この線に記入されている数字は「10」にみえますが、他の標高数値から判断して、等高線間隔は「6」(6尺=1間=約1.82m)ですから、これは正しくは「18」。

この2本の線が意味しているのは、この線の間が標高数メートル以下の「谷」であるということです。

名付けて「神保町谷」。

7月 24th, 2009

【古地図を旅する】 本の街・神保町徘徊 その9

ここに至って、漸く「神保町草創の地」にたどり着いたようです。

岩波書店のサイトによれば、創業は1913(大正2)年8月5日。岩波茂雄が神田高等女学校(現在の神田女学園)を前月に退職して「南神保町16番地」に開いた古書店がそもそものはじまりと。

「南神保町16番地」ならば、靖国通りに面した現在の「岩波ブックセンター」のあたり。

その後夏目漱石の自費出版と言われる『心』を契機に岩波は出版業に転じて順調に業績を拡大し、手狭になった編集部を現在本社ビルのある地に移転して「一ツ橋事務所」と称したのが1929(昭和4)年10月9日。

この一ツ橋事務所の建物は、旧東京高等商業学校(現一橋大学)の校舎の一部で、それは三井が寄付したものだったため、俗に「三井ホール」と呼ばれたとは有名な話。

そもそも「一ツ橋」地区にあった東京高等商業学校が多摩地区の国立(当時谷保村)に移転するのは1927(昭和2)年から1930年にかけて。この移転を仕掛け、「仕事」としたのは堤康次郎率いる箱根土地株式会社です。

旧高商移転にあたって、移築不可能のこの建物は一旦寄付した三井に返還手続きがとられ、箱根土地がこの一帯を更地にして分譲することになりました。

当然この建物も解体の危機に瀕したわけですが、どういうわけかこの建物を生かした分譲に変更されて、岩波がそれを入手していますが、それがどのような経緯かはわかっていません。

ともあれ、岩波の本拠地となった旧東京高等商業学校の校舎は遠藤於兎設計1916(大正5)年竣工の2階建ながら鉄筋コンクリートビル(3階部分を戦後増築)。ちなみに遠藤の代表作として著名な建物に「東京日日新聞社ビル」および「三井物産横浜ビル」がある。

昭和4年の秋からは、そのエントランス上部に漱石揮毫の「岩波書店」の額(現在岩波書店の新聞広告で目にするもの)が掲げられていたのでした。

旧「三井ホール」跡地には、現在の岩波本社ビル裏手(表?)の14階建岩波書店一ツ橋ビル(1993:平成5年竣工)が建設されています。

現在私たちが親しい「岩波」は、この神保邸跡の岩波本社・一ツ橋ビルではなく、靖国通りに面した「岩波ホール」や「岩波アネックス」ビル1階の「岩波ブックセンター」でしょう。

「岩波アネックス」のあたりが岩波書店草創の地ですが、1981年に竣工したこの8階建賃貸オフィスビル「アネックス」の建設基礎工事にあたっては、水が湧いてきて困った、とは岩波OBが同僚から聞きおよんだ話。