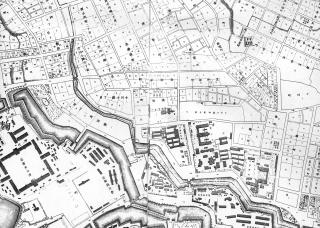

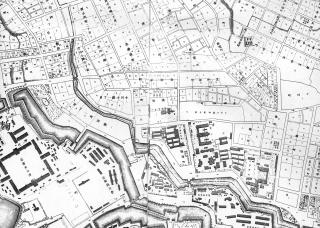

では、「一丁目」を付したのは誤りだったとして、「南神保町十番地」だったらどうなるのか。その位置を拡大図で確かめてみましょう。

この「10」番地を今日の地図で見ると、靖国通り南側の「北沢ビル」の辺りに相当するようです。

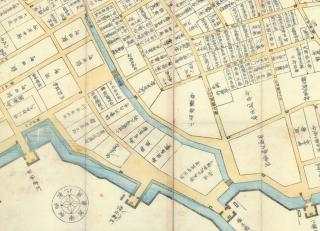

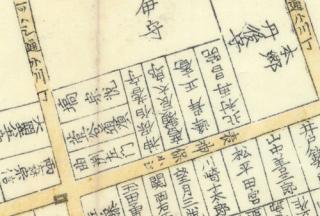

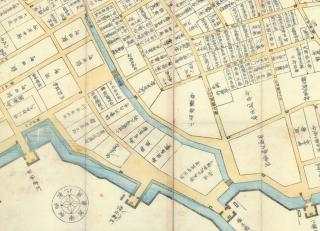

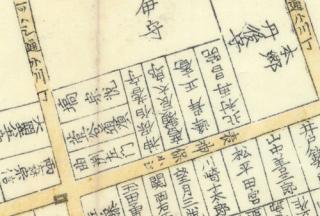

先の近江屋板江戸切絵図に照してみると、どうでしょう。

現代図と比べるために、天地を逆にして、切絵図の一部を拡大します。

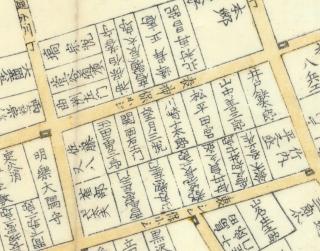

左側、田安門先の九段坂を下って、牛ヶ淵の北に沿い、靖国通りは俎板橋を渡ってまっすぐに東に向かうのですが、ご覧の通り切絵図にはそもそも貫通する通りがない。

けれども九段坂から「マナ板橋」のラインを延長すると、「裏シン保小シ」に連結してさらに東に向かう。

つまり、「裏神保小路」が後の「靖国通り」の一部となると言ってよさそうです。

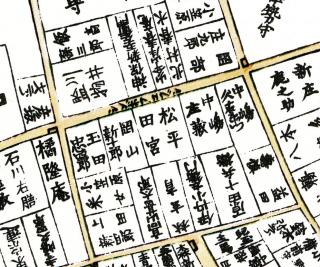

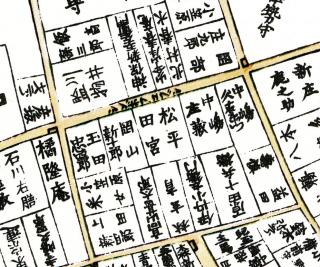

そうして、「神保伯耆守」屋敷はこの「裏神保小路」ではなく、その南側の「表神保小路」に面していて、「一ツハシ通小川丁」と「雉子橋通小川丁」で東西に画されたブロックの一部、松平紀伊守屋敷の裏側にあたるのでした。

この位置関係を明治の番地図に落してみると、神保屋敷は「南神保町」ではなくて「一橋通町」の八番地辺になるでしょう。

さらにこれを現代の地図に引きうつせば、そうですね、「さくら通り」の南側、岩波書店本社ビルの西側あたりに該当する。

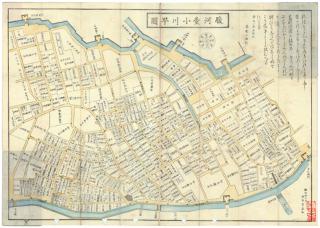

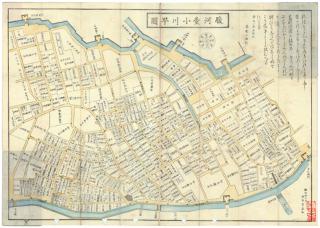

その6の地図のサムネイルをクリックして拡大すると、左右2枚の図を接合していることがわかりますね。

左(西)は「東京実測全図」の「二幀」(東は小石川-北の丸、西は戸塚-内藤新宿の一部まで。明治18年5月版権届、同20年4月出版。天地約63センチ×左右約90センチメートル)、右(東)は同「六幀」(川向うの両国から、本郷-大手町の範囲。明治18年5月版権届、同19年3月出版。大きさは前出にほぼ同じ)より、それぞれ部分を取出してくっつけたものです。

拡大図の左下に横たわる江戸城内濠のなかに、近衛歩兵営、その東に近衛砲兵営とありますね。前者は現在の北の丸公園、後者は警視庁第一機動隊がある場所です。

これが明治初年の近衛兵反乱「竹橋事件」(明治11年)をはさむ時期に測量、作成された地図と考えると、また別の視点から詮索もしたくなりますが、それは我慢して、この接合図の真中に「一橋通町」とあるのがおわかりでしょうか。その上(北)にみえるのが「南神保町」なのです。

「一橋通町」「南神保町」だけでなく、周りの「表神保町」「裏神保町」「猿楽町」「今川小路一丁目」等々の「町」はすべて明治5年に起立。

というのも、この辺は「武家地」ですから「町」ではなく、したがって「町名」(地域名)も、明治5年までは俗称でしかなかったのです。

さて、ようやく全ての土地に地名が付いたのですが、『神田文化史』に言う「南神保町一丁目」というのは見当たりませんね。

しらべていくと、この地図に見える町名が昭和一桁の時代までつづき、同9年にこの一帯は「神保町一丁目」から「同三丁目」に再編成され、「南神保町」は「北神保町」や「一橋通町」などとともに「神保町二丁目」に取り込まれて今日に至ります。ただ、途中でどういうわけか「神田」を冠せられ(昭和22年)て「神田神保町二丁目」ということになるのでした。

ですから、つまり、「南神保町」はあっても、「南神保町一丁目」という称は、存在しなかった。

神保町から発して、小川町の出自を詮索しなければならなくなったわけですが、その前に元に戻って、まずは神保町の源・現位置を確認しておいたほうがいいでしょう。

「神保町」という呼称は、神保屋敷表門が面する小路を「神保小路」と俗称したことに起源をもつのは確かだとして、神保邸の位置は『神田文化史』によれば「旧南神保町一丁目十番地」であると。フム、昭和10年頃に言う「旧」とはいったいいつごろの話か、大分漠然としていますが、チェックする手段がなくはない。

下に掲げるのは、「東京実測全図」(1:5000。初版名「東京市三角測量図」)の一部です。

この地図は、内務省地理局が明治5年に測量に着手したのですが、火災でその成果を焼失、また市区改正や市街地の変容などのため、完成まで10年を経、漸く明治19年から21年までの間に全15鋪(枚)が刊行された、近代初頭に作成された首都の大縮尺精密地図群として著名なものです。

言うまでもなく、土地制度は江戸時代と明治以降はまったく異なります。その画期は明治6年の「地租改正」で、近代的土地所有ということになり、所謂「地番」が誕生したのですね。

内務省地理局がこの地図の完成に精力を注いだのは、徴税の必要があったから、という説がありますが、どうでしょう。確かに現在の区分地図帖でもめったにない、大縮尺ではありますが、地租算定のための資料としてはとうてい不足である。地積台帳にはなり得ない。

ただし、「地番」によって「場所」をアイデンティファイするには欠かせないもので、その証拠にこの図は明治末期、大正期、昭和戦前期と出版される「郵便地図」のベース図となるのです。

いずれにしても、首都の細部まで漏れなく把握する必要のある新生政府にとって、欠かせない基本図であったことは確かです。

そうして、「東京実測全図」は、今日からみれば明治も前半期、地表のありようとしてはいまだほとんど幕末と地続きである黎明期東京の街に「地番」の網をかけた、最初の精密地図として大変重要な意味をもっているのです。

首都の「地番」を追うためには、まずはこの地図から出発しなければなりません。

『神田文化史』に紹介されている神保家の由緒書によれば、「小川町」(おがわまち)がというものが古くから存在し、そこから新たに「神保町」(じんぼうちょう)が分岐した、あるいは「神保町」は「小川町」の一部である、つまり「小川町」は「神保町」を含む広域地名である、ということになります。

地名というのはやっかいなもので、そもそも、なぜ「おがわまち」であって「おがわちょう」ではいけないのか。逆に、「じんぼうちょう」は「じんぼうまち」ではいけないのか。いくつかの原則があげられるようですが、索引をつくる身になってみれば、現旧の「町」の「よみ」ほど確認に手間どるものはほかにありません。

けれどもとにかく、現在では「小川町」は駿河台下に一丁目から三丁目、「神保町」はその西隣に一丁目から三丁目が存在し、今日ではそれぞれ頭に「神田」を冠(かぶ)せられている。

つまり、「小川町」と「神保町」は、地名としては同格の別物である。

ちなみに、現在の神保町をとりまく近隣地名をあげてみれば、小川町の北には「駿河台」(するがだい)、反時計廻りに「猿楽町」(さるがくちょう)、「西神田」(にしかんだ)、「三崎町」(みさきちょう)、「九段北」(くだんきた)、「九段南」(くだんみなみ)、「一ツ橋」(ひとつばし)、「錦町」(にしきちょう)ときて一巡する。

このうち、旧神田区を示す「神田」を頭に付けるのは、先にあげた小川町と神保町のほかに、錦町がある。

『東京区分地図帖』(昭和41年新版、同52年38版、日地出版)から「千代田区」の一部

現在、地表平面に同格で並んでいるこれら「地名」も、その来し方を時間の地層に探ってみれば、また別の相貌を露出するかもしれません。

そうして、人間も建物も、現在ほどひしめいていたわけではない近代以前にあって、地名が指し示す地域の範囲は、あるいは漠然とし、もしくはおおらかで、そもそも「住所・地番」という微細な土地所有あるいは行政区画表示は存在しなかったという事実も、「地名の時間」を探る場合には念頭におくべきでしょう。

ともかくも小川町が神保町を含む広域地名だとして、しかしながら今度はその小川町自体が、『御府内備考』では、元来が三崎村付属の「田畑」で、江戸開府後幕府の鷹匠(たかじょう)が多く住んだために「元鷹匠町」と呼ばれ、元禄6年(1693)9月11日に「小川町」と改称されたとされているのです。

先に挙げた『神田文化史』の記述とは大いに矛盾する。なにせそこでは「小川町」が長禄すなわち太田道灌時代からの地名だと主張している。けれどもその根拠が示されているわけではない。

「神保町」の町名について、『神田文化史』(中田薫著、1935年)は次のように記述しています。

「神保町町名の起源は幕臣神保長治が元禄二年三月、神田小川町の邸地九百九十五坪(旧南神保町一丁目十番地)を賜わったことにより神保家は明治御維新前後までこの地に住んで居た。江戸時代の絵図に神保小路と記されてあるものは小川町の内にある一俚称であって、漸次附近の地域を拡大称呼して、神保町と公称することとなったもので、震災後、区画整理によりて現今の神保町は、神田区随一の大地域を占むるに至ったものである。/神保町は今から二百五十年前に起源するが、その町名の母体である小川町は、遠く長禄時代、今から四百七、八十年代、太田道灌の江戸築城時代を物語る町名であって頗る感慨深きものがある。」(新字・新かなに訂正)

平凡社の地名辞典『東京都の地名』(日本歴史地名体系13、2002年)は「表神保町」の項で、「神保家文書」(『神田文化史』)を根拠に「小路〔神保小路〕の名称は、元禄二年」から、と記述しています(角川の地名辞典には「江戸期に神保某の居宅があったことによる」とのみ)。いずれにしても「神保町、起源は元禄」というわけです。

『神田文化史』の著者は、当時井草町(現在の杉並区井草)に隠居されていた神保さんのご子孫(九代神保安太郎氏)から示された古文書を用い、初代神保源五左衛門長賢から、幕末の外国奉行として神奈川開港取扱にあたった七代長興、最後の幕臣八代長順までの事跡を伝え、菩提寺が小石川水道町の浄土宗還国寺(江戸川橋に現存)であることも記しています。そうして、この菩提所の地が神保氏の旧地で、二代新五左衛門長治が小川町に邸地を賜った後に、この寺を建立したというのです。

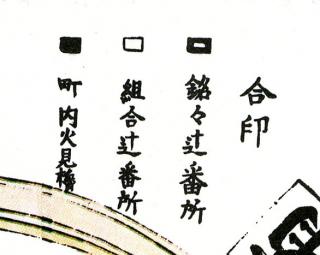

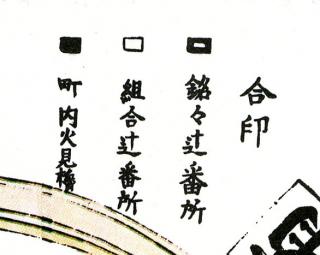

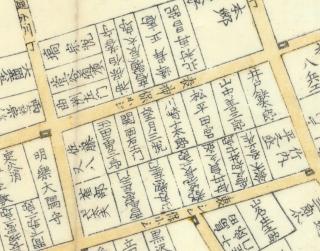

この「表・裏神保小路」をどう見るかですが、性急を回避してまずは図の周辺に目をこらしてみましょう。部分拡大図1の左下に一箇所、部分拡大図2には4箇所に見える細長い□(四角)形は何でしょう。

そう、これは武断の風が卓越していた江戸時代初期まで、武家地周辺で頻発した「辻斬り」防止のための、「辻番所」を表すものでした。

日本が世界に誇る‘koban’を凌ぐ密度で、交差点ごとに設置されていますね。近代の警察制度も、その伝統を江戸時代の草創期まで遡り得ることがわかります。

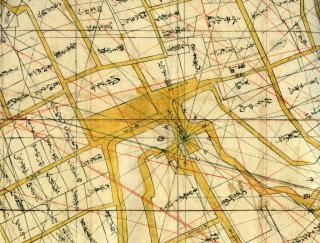

さて、この図に記号凡例の記載はないのですが、実は近江屋板切絵図の手本となった吉文字屋板の江戸切絵図には「駿河台小川町図 全」(明和元年・1764)があって、収録図の範囲もほぼ同じ(近江屋板は多少東に出張っている)、しかしこちらには凡例が付いている。

部分拡大図a

これによれば辻番所は2種類。それだけでなく、町内火見櫓の記号もみえる(部分拡大図a)。

ところで、吉文字屋板と近江屋板のこれらの図には、江戸時代の半ば過ぎと幕末近くにまたがる85年の懸隔がある。

それでも街区の形はほとんど変わらずで、神保邸も動かない。小路も「ジンボフコフジ」と記載がある(部分拡大図b)。

部分拡大図b

2009年の現在から85年前というと大正13年、関東大震災直後の東京です。江戸時代の、すくなくともこの地域のスタビリティと比較すると、近・現代というのは目のくらむような激変の時代だったのですね。

この吉文字屋板については、現物ではなく斎藤直成編『江戸切絵図集成』(第1巻、1981年、中央公論社)の図を引用しています。

「その1」の掲載地図(全体図)では、いくら拡大しても細部の文字はよみとれませんね。今日の技術段階における画像容量限界のためですが、これも日々「進化」するこの世界のことですから、いずれはそう遠からず解決されることでしょう。

けれども、このぼんやり画像のままでは、どうにもなりません。

それで「部分拡大図」手法が登場することになります。パワー・ポイントを使った講演などの場合は、これをもっと多用しなければなりません。なんといっても、プロジェクター画像は粗すぎますからね。

で、部分拡大画像。

部分拡大図1

図の中央、やや左寄り部分です。

神保さん宅は、逆立ちして中央に「神保伯耆守」(じんぼうほうきのかみ)と記載されています。とくに大きな邸宅でもなく、切絵図でみる限り偉そうな名前とはそぐわないような、旗本としてはその他大勢の部類に属していますね。ところが通り名は「表神保小ジ」となっている。これはなにか謂れがありそうな雰囲気になってきました。

よく知られているように、江戸切絵図などの古地図では、多くの場合、ばらばらに記入されたように見える屋敷名の頭が邸宅の表門にあたります。つまり短冊形に奥深い神保邸の表が「表神保小路」。

では、「裏神保小路」が神保屋敷の裏側にあるかというと、さにあらず。

もう少し広い範囲に目をやると、さらに1本「表」の通りが「裏神保小路」なのです。

部分拡大図2

神保町は出版人にとっては伝説の巷。

伊達得夫の《書肆ユリイカ》(『ユリイカ』)があった。森谷均の《昭森社》(『本の手帖』)があった。

ラドリオがあった(いまもあるが)、ランチョンがある、ミロンガがある、キッチン南海の黒カレーも健在。

ハーバード大学のエリセーエフが言ったからかどうか知らないが、この「世界最大級の古書店街」は空襲を免れた。だからところどころには看板建築も、近隣には神田やぶそばやまつやなどの古い建物も残存している。

そうして物書きのほとんどが、この界隈に足跡を遺し、今なお徘徊する。

けれども往古を訪ねれば、旗本邸が居並んだ人影淋しいお屋敷町。「北神町会」の町名由来板によれば、元禄時代に神保長治さんが広い屋敷地を割り当てられたことが地名(神保町)のはじまりという。

なにはともあれ、場所の記憶を訪ねるには、まず古地図。

江戸の古地図と言えば、すぐ思い浮かぶのは「切絵図」でしょう。

けれども、知られた古地図ほど「シン古地図」が多い。つまり、よく目にするのは、後世というか現代につくりなおされた「アトカラ古地図」の類です。

だからここでは、できるだけ本ものを見ていただく。

汚れや折線、虫食穴があるのはその証だと思ってください。

お目にかけるのは、いく種類かある切絵図のなかから、比較的地誌が正確と言われる近江屋板(近吾堂)の図で、この界隈を含む「駿河台小川町図」。刊行の嘉永2年(1849)はペリー浦賀来航の4年前で、もうほとんど幕末。広げた地図の大きさは65×46センチ(紙の概寸)。結構大きいのですよ。

江戸切絵図(近江屋板「駿河台小川町図」嘉永2年・岩田文庫蔵)

古地図が「最新地図」であるとは、奇矯なロジックと思われるかも知れませんが、真面目な話です。

敏い向きは、ひねった「温故知新」話かと予防線を張られるでしょうが、そうでもありません。

結論を先に言えば、「当時の最新地図」であることが、古地図の真贋を決定する最大の要素であるということです。つまり、そうでなければ古地図の資格がないのです。

私のような仕事をしていると、時々「今は地図ブームなんですか」とか、「古地図が流行だそうですね」と訊かれることがあります。

従来の「業界」の激変、苦境を覗い知る者としては、このような質問には大変答えづらい。たしかに、書店にあふれる地図付「ナントカ散歩」や「古地図でたどるナントカ」の類は、人をして地図ブームを思わせるものがあるでしょう。けれども、すくなくとも「古地図」についていえば、その名に相応しいものを見かける機会は、大変に少ない。

「地図」は実用に供するのが第一の目的ですから、その時点で最新の情報が盛られていることが最低条件となります。Out of dateの図は使えない。だから、例えば東京でいえば「六本木」に「防衛庁」が残っていたりすると、普通は書店の店頭から撤去される。けれども、その地図は、通常は作られた時点で最新だったはずです。つまり、たとえば「東京ミッドタウン」が以前はどんなところだったかを知りたい時には、地図の出版年記を確認し、その場所をめくればそれを確かめるにもっとも相応しい資料が出現する。このようなものを「古地図」と言うのです。古地図の定義を狭くとる人は、江戸時代以前の図を古地図としますが、新陳代謝の激しい極東島国の都市部では、数年前の地図も古地図の資格は十分にあるでしょう。いずれにしても、古きを温(たず)ねるには、その当時で最新の図が必要です。

逆に「古地図の資格のない古地図」というものはどういうものかと言えば、断わりのない「こしらえ古地図」や「シンコ(新古)地図」ないし「偽装古地図」、そして「復元図」や「推定図」、「歴史地図」の類です。このようなものは枚挙に遑(いとま)がありませんので、図例は割愛します。

一方、「当時の最新の地図」を、「古地図資料」と銘打って、図の「史料性」に依存しながら刊行される複製地図も見かけますが、言うまでもなく「複製」ですから本物ではありません。けれどもそうしたものでも、断わりなくそのまま印刷されていれば、古地図そのものと誤解されることがすくなくありません。まして和紙に印刷されていたり、時間を経たりすると一般には古地図と区別がつき難くなります。そうして、そのような出版物は、往々にして「そのまま」ではなく、文字を勝手に削除していたり、書き換えていたり、印刷色が現物とはほど遠いものであったりするのです。

ですから、資料出版の常識として、複製図には一般書籍の奥付と同様、複製であることを示す「複製責任者、複製時期、原本所蔵者名」などの諸元を直接記載するのが最低のルールです。しかし、「複製古地図」出版の現状では、そのルールが守られているのを見かけるのは、稀でしょう。

「古地図は最新地図」という言葉を念頭におきながら、手元にある地図類を見直してみましょう。

できるだけ「本物」の地図や、オリジナルな古地図の、良心的な複製を見る機会を増やしましょう。そうして養われた眼力は、身近なところに転がっている「お宝」や、その潜在候補を見つけることができるかもしれませんよ。

《江戸図の始原》を完全覆刻!

万治年間江戸測量図 オンデマンド・レプリカ版

MANJI-NENKAN EDO SOKURYOZU, 1:2400 Plan of Edo, 1657

ISBN978-4-902695-13-7

之潮編集部編/解説:秋岡武次郎(地図学)・桐敷真次郎(建築史)

定価924,000円(本体880,000円+税)

“究極の江戸図”がついに公刊

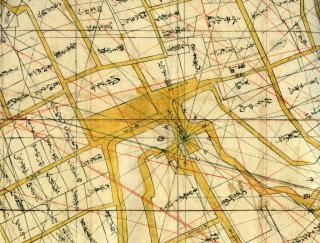

明暦の大火(1657年)直後、幕命により時の大目付北条安房守氏長が責任者となって実測作成された大縮尺精密原図(1:2400)。

原本は財団法人三井文庫架蔵にかかる本邦無二の資料にして、「江戸図の祖(おや)」と謳われた遠近道印の「寛文五枚図」の元となった官製図で、その貴重さおよび巨大さ(約4・20m×3・20m)故に、これまで詳細な調査・研究の及ばなかった原本を、はじめて最先端機器による高精細デジタル撮影に付した。

日本の近世史・科学史・都市史・都市計画史上、最重要資料のひとつ。

本資料はオンデマンド出版です。

ご希望により現物見本を持参いたします。ご覧になりたい向きは、小社までご連絡ください。