6月 14th, 2009

6月 14th, 2009

4月 3rd, 2009

デジタル地形図の幻

「省紙化」の果てにあるもの

日本地理学会2009年春季学術大会が、3月28日から帝京大学八王子キャンパスを会場に開催されました。

29日には地理学会理事会主催の「これでよいのか国土の記録!-日本の地形図が変わる-」というシンポジウムがもたれ、国土地理院の担当課長による「基調報告」をもとに、数人の「問題提起」や「コメント」が表明され、またそれらに対するまことに流暢な回答が開陳されたのでした。

シンポジウムが特別設定されたのは2007年8月に施行された「地理空間情報活用推進基本法」によって、「紙地図(地形図)」が供給されなくなる恐れがいよいよ現実化したためでした。

その「法」つまり「国会決議」という「国民の総意」によって、「デジタル時代情報活用の爆発的拡大」に対応するため積極的に基盤地図情報を整備し総じて「軸足をデジタルにシフト」し「修正に時間がかかり」すぐに「古くなる従来の(紙)地図は使えない!」が故に、2万5千分1地形図については当面継続するものの、1万分1および5万分1地形図の修正予算は2009年度からゼロとした、というのです。

地図という実用メディアの世界に露出した、社会の急激な地殻変動を見たように思ったのは当方だけだったでしょうか。

「20年30年先を見据えた、デジタル化社会・情報化社会への対応」という答弁は、新聞や雑誌といった紙媒体ジャーナリズムが次々と「退場」し、「受け」や「垂れ流し」「取材なし」のデジタル情報がニュースとして跋扈する世界的潮流とオーバーラップして実に空虚な言葉に聞こえたのでした。

結論を先に言えば、物的に固定されない「地図」は地図ではありえず、変形自在の「情報」と「画像」に解体されるほかないということです。

電子という、瞬時を走り圧倒的な利便を誇るが故に、不安定きわまりない媒体が「物」を駆逐する様は激烈なものがあります。

例の「年金記録問題」も、元はといえば電子化による紙記録の廃棄に端を発したものでした。

「紙の記録」とは「典拠」もしくは「証拠」の異名です。

原文書をわざわざ廃棄し、「電子」にすべての「証拠」を委ねるとすれば、我々は100年や「20年30年」どころか寸刻前のことですら、自らが拠って立っていた「場所」を根こそぎ失ってしまう時代に移行しつつあると言っていいのです。

先般、都立多摩図書館から地域資料のほとんどが抜かれ、都立中央図書館に移管し、一部は廃棄するという、甚だしい「住民無視」の政策が強行されましたが、目録類がデジタル化されて久しかったが故に、今日ではいったい何が移管され、何が廃棄されつつあるのか、住民がその実態をつかむことは不可能となってしまいました。

ことほど然様に、行政「文書」や「記録」類の電子化=紙文書廃棄は、一般にではなく、まずは特定者にとっての「利便」です。

政治社会の原理から言えば、行政文書類のデジタル化とは、紙記録類の保存と並行させなければ不当為事項にあたるでしょう。

図書館や文書館は行政の書類庫ではなく、本来「事実」と「主権者」の権利の根拠を、形あるモノとして担保するために存在するものです。

話を「地図」に戻せば、人類は長らく地を這い、手探りの作業(測量)を繰り返した揚句、「地図」という上空からの「垂直視線」を手に入れました。

しかし、間もなくそれは空中写真(測量)にとって代わられ、さらにインターネットにより「宇宙からの眼」を当たり前のものとして享受する(Google Earth)時代に到達しました。

このテクノロジーの巨大な進展の成果を「ハイ・イメージ」という言葉で肯定的に評価した向きもあったようですが、どうでしょうか。その結果、豊富な「文書類」や「絵図」を今日に伝える江戸時代にはるかに劣る、広大な無記録の荒野が遺されるとすれば、我々の未来、いや現在ですら決して明るいわけではないと言うほかありません。

(同趣旨は、「図書新聞」第2914号2009年4月18日号5面、「季刊Collegio」第36号等の紙媒体にも掲載)

3月 20th, 2009

新刊2点

フィールド・スタディ文庫2・3

お待たせしました。「フィールド・スタディ文庫」の新刊2点です。

ひとつは、昨年2月に刊行して間もなく品切れとなったものの大幅増改訂版。もう1点はまったくの新版ですが、いずれも実地の「フィールド・スタディ」を誘う内容を備えていると信じます。是非店頭でご覧いただき、おもとめくださいますようお願いいたします。

なお、新刊といえどもこうした本を置いてある書店は都内でもそう多くはありません。ジュンク堂書店池袋本店と同新宿店、日本地図センター地図の店、神保町の岩波ブックセンターが数少ない常備店です。書籍のラインナップの充実とともに、置いていただける書店も増やしていきたいと思っています。

2月 24th, 2009

「崖線」と「三日月湖」

「タモリ倶楽部」再び(2月27日金曜日深夜0:15~)

「季刊Collegio」がまだ「月刊Collegio」だった2007年6月、「生きている『池霊』」という寄稿がありました(第23号、田中正大執筆)。《場所と記憶》を標榜する小誌にまことにふさわしい内容で、鮮やかなイメージを刻む記事でした。

先般またまた「タモリ倶楽部」からお声が掛り、今度は「国分寺崖線」特集だと。

当方はJR中央線国分寺駅前、「国分寺崖線」を利用してつくられた旧岩崎の別荘「都立殿ヶ谷戸庭園」の目の前を事務所兼自宅(標高約70m)としているものだから、そのことを知ってのお誘いかと思ったらそうではなかった。単にアイツなら何かオモシロイことになるかも、という程度らしい。ロケ地も世田谷区域の成城から等々力渓谷に至る国分寺崖線(標高約40m)という。

場所は大方スタッフが調べていて、「ほかに適当なロケ地がありますか」というので、思い出したのは、上述の世田谷も野毛にある国分寺崖線直下の河跡湖(三日月湖)「明神池」跡。

埋立てられた湖跡は昭和35年ころには住宅地となった。頻々と火事も起こる。夢枕に龍神が立つ。土地の人々は浄財を持ち寄って祠をつくる。そうしてその祠と由来を記した看板が現在も住宅地を貫く緑道のすみにひっそりと佇むことになった(世田谷区野毛三丁目17番9号)。

ロケ中に、祠のお向かいの家の方が庭先から声を掛けてきて、「そりゃあきれいな水だった。潜ると、底からブクブクと水が噴き出しているんだな。水泳も覚えたし、魚もいろいろ獲った・・・」と。「崖線」に湧水は付きもので、それが湖を維持してもいたのでした。

傍らを流れる多摩川に堤防がつくられる以前、この湖から見る光景はいかさま神秘的であったかと思われます。多聞、夕陽の方角にはシルエットの富士も見えたのでしょう。

龍神とはまさしくゲニウス・ラクスGenius Lacus(このラテン語表記は文法的に保証のかぎりにあらず。ゲニウス・ロキGenius Lociのもじり)、それは人々の生まれ育った場所に関する記憶の象徴であり、一方、日本の多くの神がそうであるように、祠は人間の腕力行為に伴う罪障感が形を変えたものだったのです。

ところで「崖線」という言葉は、どんな国語辞典を探しても見出しに出てこない。地学辞典、地理学辞典、地形学辞典の用語としても存在しない。これは普通名詞ではなく、「国分寺崖線」と「府中崖線」にかぎって、接尾辞的に出現する特殊な語。「崖」も、厳密には傾斜角70度以上を言い、それ以外はせいぜいが急斜面。独立した言葉として(「街宣」「外線」「凱旋」はあっても)「崖線」は存在しない。さらに、厳密な定義を適用すると、「崖」としてもほとんど存在しないということに気がついたのでした。

ついでに言うと、「桃栗3年、崖10万年」というのは当日のオープニングに出る看板の文字ですが、「崖8万年」が正しい。スタッフに言ったのですがそのまま。これは言い訳です。

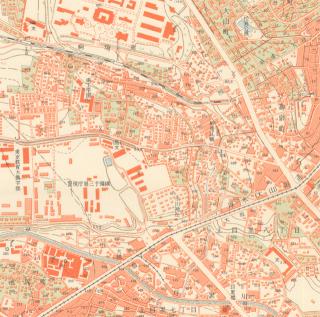

図は、小社刊『帝都地形図』第6集から、「玉川」図幅(昭和14年3月測図)の一部。国分寺崖線がこれほど明瞭にわかる地図(等高線間隔2尺:約60cm)も珍しいでしょう(画像をクリックすると拡大します)。

明神池が崖裾からわき出る湧水で涵養されています。崖下には花卉栽培の温室農園も。現在等々力渓谷に架かる橋に「ゴルフ橋」というのがありますが、大塚山古墳の周辺がゴルフ場だったのですね。現在、東急大井町線の地下化計画で帯水層の切断が心配されている等々力渓谷はこのすぐ右(東)側。

2月 23rd, 2009

久我山

シホレル

4か月以上更新していないサイトはブログとは言えず、ほとんど死に体。

一方、「季刊Collegio」は定期刊行中(上の「季刊COLLEGIO」という白文字をクリックすると総目次が見られます)。

ただし、それをここで公開(デジタル出版)する予定はいまのところありません。

「PR誌」の体裁をしていますが、〈場所と記憶〉の「メッセージ誌」として、岩波ブックセンターと日本地図センター(地図の店)にほんの少し、そして時々ジュンク堂池袋本店に置いておくだけで、一般にどこかの書店で手に入る可能性はほとんどゼロ。バックナンバーも欠号が多く、このサイトに寄っていただくほどの方には、定期購読をお勧めします。

ところで、昨今の漢字ブームに棹差すわけではないのですが、「尽れる」と書いて「スガレル」と読める人はそう多くはないように思えます。

かつて、吉本隆明さんの都市に関する発言やら書いたものを追いかけていて、その、取り残されたような界隈の慰撫感覚を語る一方で、開発の最先端を評価する、意識的な両ベクトルの立論を不可思議に思った時期もあったのですが、その前者の都市域、つまり時間的に窪まったような場所について、元一橋大学教授でランス文学者の出口裕弘氏は「スガレタ町」と言い、吉本氏の都市論を「分裂していますね」と評したのでした。

「日国オンライン」では、スガレ(ル)について、末枯れ、尽れ、として18世紀の川柳と幸田露伴、芥川龍之介の用例を掲載していますが、それだけでは要領を得ない。けれどもちょっと考えればわかるように、この言葉の正体は「ス+枯れた」つまり「素枯れた」であって、ソッカレ、スッカレ、スッカリ、スッカラカンに通じる「枯れ言葉」なのですね。つまり水気が抜けて、シナビてしまった状態を表わす。

だから、「スガレ(タ)」という形容は、下町の取り残されたような界隈の謂いとして相応しくない。なぜならば、そのような場所はむしろしっとりとした情感を残しており、人が慰撫されるとすれば、そこに一定の湿度と温度がわだかまっていることが基本与件となるからです。

あちこちで指摘してきたことですが、近代都市はひたすらに「乾かし」「平らにし」「明るく」する方向に「進化」してきました。

その典型が、窓の開かない、24時間エアーコントロールのガラス張りスカイスクレーパー、つまりナントカヒルズであって、街は「経済」によって、そうあるように「強制」されてきた、とも言えるでしょう。結局、ガラスとコンクリートの巨大な墓標が突っ立ったような「最先端」の「ヒルズ」こそ、「スガ(末枯・尽)レタ」場所に他ならなかったのです。

では、「スガレ」の反語はどのようになるのか。人の情感に潤いを与えるような場所はどう形容したらいいのか。敢えていえば、シオ(ホ)ル「霑る」がそれにあたると思われます。

けれども「シオレタ町」と言うと、当然「萎れた町」と受け取られるでしょうね。萎れるのは、水分がなくなったからですが、ドライフラワー状態ではない。まして造花ではない。瀕死の状態に近いかも知れないが、死んでしまったわけではない。

半死半生、絶滅寸前、瀕死状態、気息奄奄、辛うじて、纔(わず)かに、生息している状態。けれどもそれこそが、大切なのだと言いたい。転換期にあっては、逆に斯様な「小さな存在」こそ、可能性を秘めている。

「霑(れ)る」は、濡れてうるおっている状態。だから、シオレルは、半死半生でも、シットリしていますよ、これから芽が出る(萌える)のですよ、という意味で言葉としてはまことに未来形であるわけです。

前置きが長くなりましたが、久我山です。

昔は「帝都」井の頭線と言っていましたが、駅のホームを上って階段を下りればそこは神田川のV字谷。線路と川に直行する商店街は久我山商店会。北にすすめば都立西高。南へ行けば國學院久我山高校。いずれも坂道を上る。

ここは南口の久我山橋を渡って人見街道を横断して踏み込むのは岩通(いわつう)通り。その名は國學院久我山校の手前にある岩崎通信機の本社に由来する。

で、岩通通りを上りきったところを流れているのは玉川上水なのですね。その水が岩通と國學院久我山の手前を左(東)に向かう。

V字谷を底から上って来て、また水流に出会う。こちらの水は、繁茂した樹叢を伴う。そうしてほの暗い小径が水に沿っている。つまり、先に述べた、「乾かし」「平らにし」「明るくし」てきた近代都市にあって、その逆をいく、まことに稀な場所なのです。

ましてや夜は。夏ともなれば、ホタルもちょろちょろお出ましになるらしい。

写真は、玉川上水に架かる岩崎橋の橋際の焼鳥屋さん「大鵬」。カウンターにスツール10席ばかりの、小さなお店。40年ほど前の創業時から変わっていないと思われるスタイルがうれしい。テレビはないし、ラジオから流れるのも「スタれた」ジャズかロック系統。総じて「シホレて」いる感じが好ましい。

赤くない提灯も、それなりに結構です。まず頼んだのが「煮込み」で、これがおいしかったものだからおかわりして、焼鳥を賞味するまでには至らず。でも、それでいいのです。「味」の半分は「場所」なのである。ガラスとコンクリートの中で、皿の真中にポツンの餌、星いくつ、点数グルメなんぞクソにもならぬ(ご無礼)。

もうひとつの見どころ、岩通通りをはさんで大鵬はす向かいの「毛里多屋(もりたや)食品工業」は、平たく言えば豆腐屋さん。玉川上水の水で仕込んでいるわけでもないでしょうが、「ごま入り豆腐は最高に旨い。もちろん普通のも旨い」由。

こちらは、いずれ、の楽しみにとっておきます。

豆腐は、いつだってシホレている訳で。

10月 13th, 2008

放映案内

タモリ倶楽部

NHKの次はテレ朝。

『川の地図辞典 江戸・東京/23区編』の著者菅原氏から電話があって、タモリ倶楽部の担当者から出演依頼があったが、その日は都合がつかないので・・・と言う。その番組の話はどこかで聞いたことがあるけれど、見たこともないしと・・・と躊躇したものの、宣伝になるのならと、NHK〈美の壷〉につづいてこれまた出演。

石神井川ということで、10月11日の金曜日は朝から小雨のなかを王子へ。今回の企画提案者は漫画家の江川達也氏の由。

マイクロバスのなかではタモリ氏、江川氏、そして私(芳賀啓)が撮影前から大盛りあがり。3人とも「地図好き・川好き」で、どの川が面白いか話し出したら止まらない。周りのスタッフとツッコミ役のおぎやはぎの2人は呆れていました。

江川氏は、日本地図センター「地図の店」で平積みになっていた『川の地図辞典』を見て、即座に2冊買ったという。

街なかを歩くにはこれくらいのスケールがないと、と『帝都地形図』(第1集。王子附近の図が収録されている)をお目にかけたら、2人とも食い入るように見て、「これ買うよ」と。

こういう人たちはざらにはいないでしょうが、「(古い?)地図好き・(消えた!)川好き」が強固に存在し、そして増殖していることは確かであると思われました。

〈鉄道マニア〉の次は、〈川マニア〉が浮上してくるでしょう。

民放は、番組冒頭で、当の『川の地図辞典 江戸・東京/23区編』も紹介してくれるので大変助かります。

どうか、これらの本が多くの人の手に渡り、世の〈川と地形へのまなざし〉の復権に寄与しますように。〔放映は2008年11月14日深夜、というか15日0:15からでした〕

10月 6th, 2008

放送案内&古地図巡礼 map pilgrimage

江戸図の宝石

先日、久しぶりで都心に出て新宿駅南口の紀伊國屋書店に入り、2階の平積み本を眺めていたら、『地図男』というタイトルが目に入りました。

インターネットの2チャンネル書き込み小説として話題となった『電車男』以来、ナントカ男というのが流行なのですね。

ついに「地図男」出現ということならば、こちらは「古地図男」。

「美の壷」というTV番組(10月10日NHK教育テレビ本放送。NHK総合では17日と18日に再放送)に出てしまった。

「古地図」特集で江戸図を取り上げたい、というので取材に協力したのが運のツキ。かつて三井の「秘図」であった『明暦江戸大絵図』(「江戸図の宝石」!)を世に知ってもらいたいという動機でしたが、「江戸切絵図」までカバーして「出演」する羽目になりました。でも、実際に放送されたのは収録時間の3パーセントか。そして結局番組の中身は幕の内五目弁当になってしまった。でも、この番組のためにこちらは大分勉強したことがある。以下はその一部。(「季刊Collegio」No34に一部掲載)。

江戸図について ―切絵図と武鑑

学の東西偏角 「古地図」というと、「江戸図」ないし「切絵図」を思い浮かべる人が多いでしょう。実際、時代小説と並んで、切絵図をあしらった書物が平積みになっている書店の風景は、大分長いことつづいていて、江戸時代にもそうだったように、切絵図が人口に膾炙している度合いは群を抜いています。

ところが『地図出版の四百年』(京都大学大学院文学研究科地理学教室・京都大学総合博物館編、2007)という本(A4判、カラー図版31ページ、本文133ページ)では、切絵図はおろか江戸図については一言半句も言及がありません。「はしがき」にも「ことわり」がない(ただしサブタイトルが「京都・日本・世界」となっている)。江戸図、切絵図については資料が少ない、あるいは研究者がいないということなのか。いや、この本のスタンスは、京都(上方)は「江戸(図)は問題にしない」と表現しているに等しいのでした。

「江戸図」や「切絵図」は愛好家や素人が好むもので、学問の対象にならないというより学者は近づかないほうが無難だ、という雰囲気はなにも京都に限ったことではなく、アカデミズムのなかでは濃厚に漂う気分ではあります。けれどもこれが東京で編集・出版されたものなら、すくなくとも、はしがきかあとがきでの言及を欠くことはなかったはずです。「学問の東西偏角」露出例として貴重かもしれません。

古地図の定義 問題といえば、とくに問題となることがなかったためか、「江戸図」の定義については寡聞にして知らないのですが、簡単に「江戸時代に作成された江戸の地図」としておきましょう。「図」ということから、鳥瞰図や図会の類はどうなるのか、といった議論が予想されますが、それらは除外して「地図」と言っておけばよい。「地図」とは何だ、といううるさい向きには「地上に対する垂直視線を図化したもの」と言いましょう。

さて、「切絵図」の定義は少々面倒です。『江戸図の歴史』(飯田龍一・俵元昭著、一九八八年)では、「切絵図とは」として六項目ほどを挙げていて、江戸市街を単純に切り割ったものではなく、独自のスタイルと機能、あるいは見識を備えた「究極の江戸図」であるとしています。

「伊能図」の定義となるともっと面倒で、元図が一切失われている上に、後世さまざまの写図や利用図が残されており、近代になってからあちこちで「伊能図」が名乗りを上げているから収拾がつきません。

ところで、伊能図で知られるようになった、地図の大きさ上のシリーズ「大図」「中図」「小図」は、近世地図一般においては表現(縮尺)の階梯というよりは、むしろその利用状態によるのでした。大図は座敷に広げ立って見る、中図は同様に畳や床に置くが、ただし座って見る、小図は両手の間に拡げて見る(近松鴻二、1997)というのは、実際に折り畳んだ図を開け閉めしてみるとなるほどと肯かれます。切絵図は小図の典型であって、これは一人の利用者が懐中にし、路上で拡げるのを想定してつくられたことがよくわかります。大図や中図は、複数者が四方を取り囲み、協議して用いるのに相応しい。

切絵図伝説 さて、圧倒的な人気を誇った江戸切絵図誕生にまつわる逸話に、「番町の付届け」があります。

幕府の諸役職の中枢を担う旗本の屋敷が蝟集する番町地区ですが、参勤交代する大名側にとってもこれら役職者との接触は不可欠。しかし江戸時代に表札というものはありません。役職替えや屋敷替えも頻繁に行われます。一方、町人側でも御用聞き、物納めは日々の勤め。尋ねごとで煩わしかった糀町十丁目の荒物屋近江屋が、すべての武家(屋敷)の名入り地図を発刊したのはまことに理にかなっているという話ですが、どうでしょうか。

近江屋の切絵図の最初の版(「懐中番町絵図全」)は弘化3年(1846)という幕末近くになってから(糀町=麹町十丁目つまり四ッ谷附近というのも疑問点のひとつ。これが半蔵門附近なら話はわかる)です。それ以前(宝暦5年・1755)に創刊された吉文字屋板切絵図(吉文字屋は日本橋通三丁目にあった)も、長くは続かなかった。

では260年の江戸期を通じて、「付届け」にはどうしていたのでしょう。恐らく、「付届け」ツールの基本は地図ではなく、古くから出版され、大まかな地名も添えられていた各種の武家名鑑、つまり「武鑑」だったのです。

江戸切絵図や小型の懐中江戸図の類は、その補助的メディアの役割を果たしていたのでしょう。すなわち、江戸の町の訪問プロセスは次のように想定されます。

相手の氏名・役職を、まず「武鑑」で確認する。この場合、家格・禄高も参照。「家紋」は表札のない時代にはとくに重要な表象(軒瓦などで確認できるサイン)なのでしっかり記憶しておく。さらに所在する地域名(住所・番地というものはなかった!)を間違えないよう覚えておいて、あとは、そのあたりに行って、訊けばよい。このとき、訪問先一帯の詳細を描いた切絵図があれば、なお確実。

このようにして確かに、切絵図ははじまりました。しかしその実用性以上に、江戸切絵図はそれ自体が「眼の愉悦」を誘うモノとなり、当時の、そして一世紀半を隔てた今日の、日本列島の巨大都市「江戸」とその「まがいものでない場所」への憧憬を導くメディアの代表となったのでした。

8月 7th, 2008

古地図巡礼 map pilgrimage

川の地図

猛暑のなかで、水に関するニュースがつづいていますが、8月5日、東京都豊島区雑司が谷二丁目の下水道工事現場では、急激な増水のため、死者・行方不明併せて5人という痛ましい事故がおきました。

地上から引揚げ指示が出された時は、もう間に合わなかった。増水のスピードは、想定を上回るものだったと言われています。地表に十分な植生や土壌があれば話は別ですが、広大な関東平野の大部分が宅地化され、コンクリートとアスファルトに覆われ、流路が三面張り、直線の溝と化した巨大都市では、水は矢のように走って来るのですね。8月2日、増水で死者5名を数えた、神戸市灘区の都賀川(とががわ)のことも思いおこされます。

ところで、毎日新聞のネットニュースでは、工事区間は「雑司ケ谷幹線(延長約4・2キロ)の一部約600メートル」で、「普段は水深10センチ程度の汚水が流れており、後楽ポンプ所(文京区)を経て芝浦水再生センター(港区)へ向かう。雨で水深が20センチ以上に達した場合は途中の神田川へ直接放流され」ていたといいます。(毎日新聞の記事はこちら)

これは悪名高い「ミソクソイッショ」の「合流方式」と言われるもので、日本の首都でも、まだこの程度の「水処理」なのですね。電柱や看板、屋上施設が「美しい日本」の都市景観を台無しにしているのはよく知られた話ですが、見えない地下でも人間の環境破壊は継続しているのでした。

この「雑司が谷幹線」という下水道の大部分は、実はかつて湧水を集めて流れ下るきれいな小川でした。その名も弦巻川。池袋駅西口の東京芸術劇場とホテルメトロポリタンの間あたりに発し、雑司が谷という「谷」から護国寺下を通って、江戸川橋際で神田川に注いでいました。もうすこし東側に谷頭をもつ音羽川(水窪川とも)いう川もあって、このふたつの流れは護国寺の参道の左右を下る、仲のいい双子の川でした。

護国寺の開創は1681(天和元)年ですが、そこは元来幕府の薬園(高田薬園)があった場所。「御薬種畑」と記入されている唯一の古地図(之潮刊『寛永江戸全図』)では、音羽の谷は神田川に下る水田地帯。水田ということは、人間が田にする以前は川だったということです。そうして、護国寺の参道をつくるため水田は埋められ、水流は道の左右に振り分けられたのです。そのようしてつくられた音羽谷の道は、近世城下町には大変めずらしい、長い直線道路でした。

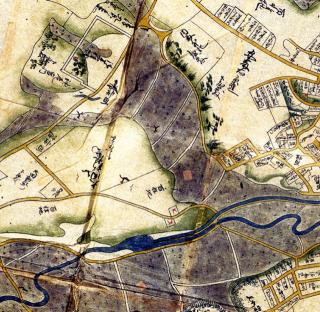

『寛永江戸全図』から、現在の護国寺・江戸川橋付近

下の二本の流れは神田川と神田上水。左上の四角く区画された場所は現在の護国寺で、「御薬種畑」と記入されている。

話を弦巻川に戻せば、東京芸術劇場では、現在も地下から膨大な量の湧水がみられ、何台ものポンプを使って汲み上げ、捨てているのだそうです。小社刊『川の地図辞典』を見るまでもなく、かつての大小の川あるいは水域で、今日私たちの視界から隠されたものは大変多いのです。けれどもそれらの「水辺」が「もうなくなってしまった」わけでは決してないのです。

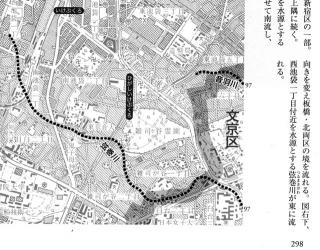

左/『川の地図辞典 江戸・東京/23区編』から、p298池袋・雑司が谷付近

右/『川の地図辞典 江戸・東京/23区編』から、p300「明治初期」の池袋・雑司が谷付近

8月 6th, 2008

古地図巡礼 map pilgrimage

昭和30年頃の東京

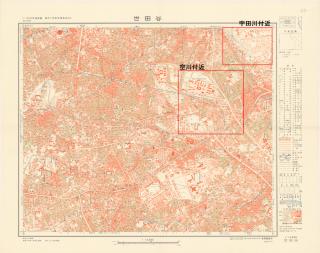

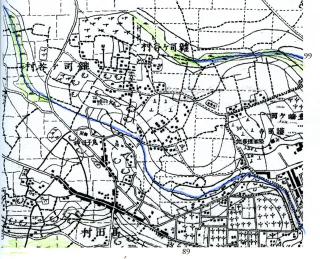

昭和レトロの「川」 今度はちょっと西へ。「世田谷」図を開いてみます(昭和30年修正、同34年発行。地理調査所)。

ここには、消えてしまった川が、たくさん息づいていました。東京といえどもオリンピック大改造前。蚊がわくの、洪水で溢れるの、と悪者にされてはいても、都市の小川はまだ太陽の下を流れていました。

この1万分の1シリーズは、全体に朱赤の色が強く、一名「赤地図」とも言われるのですが、それだけに、水辺をあらわす青は発見しやすい。消えた川は、左上から順に「宇田川」「空川」「蛇崩川」、「北沢川」に「烏山用水」、そのほか名も知れない細い水流と谷が。川好きの人にはたまらない地図ですね。

さて、その細部を覗いてみましょう。

宇田川 渋谷川の支流で、地名に残されていますから比較的知られている川。現在では歩道(一部遊歩道)となっています。左上「ワシントンハイツ」は旧陸軍の練兵場を米軍(つまり占領軍)の施設としたもの。

現在では国立代々木競技場やNHKなどが鎮座。「ハイツ」は高台。地形用語では丘陵地ということ。それに対して、これも消えた「代々木深町」という地名は、宇田川流域の地形環境を示しています。

これらの旧地名が語っているのは、「丘の下には「谷」がありました、それはズブズブと足の沈む田圃」ということなのですが、「地形図」は等高線と標高数字でそのことを示しているのです。

空 川 目黒川に北から細い流れが合流していますが、これが現在の東大駒場をはさむ東西3つの谷をから流れ落ちる「空川」。真中の路面電車の通りは、渋谷道玄坂から下る国道246号(玉川通)。

「厚木(大山)街道」という文字の下に「大坂」とありますが、ここは江戸時代盛んだった大山(おおやま)参りでは、難所のひとつでした。等高線をみれば、そのことがよくわかりますね。

地図のうえで、この空川の谷をさかのぼって、上流の3つの谷跡を探すのはまた楽しい作業です。もっと楽しいのは、現地を歩いてみて、かつての川筋をたどってみることです。東大生もほとんど知らない、土地の物語に気づくことでしょう。

※昭和レトロ地図はこちらから購入できます

7月 2nd, 2008

古地図巡礼 map pilgrimage

昭和30年頃の東京

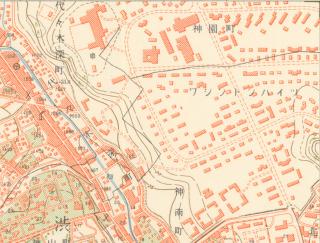

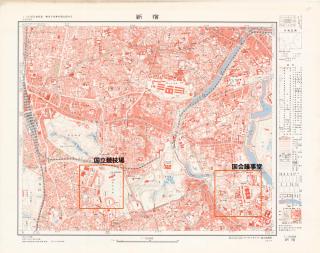

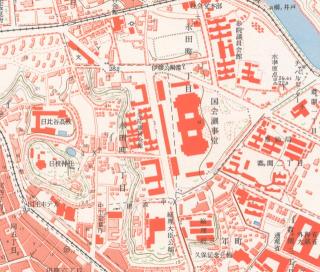

昭和レトロ地図 この図は左端に「国電」新宿駅を擁し、左上を中心に新宿区が広範囲を占めるため図名を「新宿」としていますが、国会議事堂や皇居の吹上地区を含み、千代田区や港区、渋谷区にまたがる地域で、「日本橋」図と並ぶ首都中枢域が表現されています。戦災、敗戦、そして戦後復興を経て、「神武景気」を端緒とした高度経済成長期のただなかにある東京の中心域の素顔です。

しかし、よくよく目をこらせば、その表情には現在と異にするものをみわけることができるでしょう。たとえば図の右下、桜田濠や日比谷を見下ろす台地の上、標高25メートルの等高線が通る国会議事堂に注目してみましょう。 (地図は明治42年測量、昭和31年第5回修正、同34年国土地理院発行の1万分の1地形図「新宿」。以下はその一部)

国会議事堂 上図中央右手、国会議事堂の建物は1936(昭和11)年に帝国議事堂として建設されました。その位置は霞ヶ関から延びる道の延長にあり、江戸時代の伊井掃部頭(いいかもんのかみ)屋敷の南、有馬兵部大輔、松平安芸守などの屋敷地の地割を引継いだ「三角形」の内側にあって、その頂点に正門を設けていました。

しかし、この地図発行の翌年、1960(昭和35)年の「安保条約反対闘争」の結果、その建物の敷地と周辺はに大幅に整理拡張されます。「三角形」だった土地は倍近い面積と高い柵をもつ「四角形」となり、正門前の建物群は取払われて、柵と門で囲われた二つの大きな庭園が設けられることになるのです。

その結果、地図にみえる「伊藤公銅像」などは、現在では一般に目にすることができなくなりました。新旧ふたつの地図にみえるこの区画の「かたち」の変化は、現代日本政治史上の興味深い考察対象です。

国立競技場 国立競技場は現在の正式名称を「国立霞ヶ丘競技場・陸上競技場」と言い、かつての「明治神宮外苑陸上競技場」で、1943(昭和18)年10月21日の有名な「雨の神宮外苑」の「学徒出陣式」は、この場で挙行されました。

上の図にみえるのは1958(昭和33)年5月開催の「第3回アジア競技会大会」のため、旧競技場が取り壊され、つくりなおされた姿(1958年3月30日落成)です。この競技場はさらに拡張されて、1964(昭和39)年10月の東京オリンピックのメイン会場となりました。この時期大ヒットした曲のひとつに「東京の灯よいつまでも」がありました。その歌い出しは「雨の外苑 夜霧の日比谷」(藤間哲朗作詞・佐伯としを作曲・新川二郎唄)というもので、外苑の雨は戦後もまた別の様相をもって降り続いていたのです。

「神宮球場」(正式名称明治神宮野球場。1926年10月竣工)で行われる東京六大学野球で大活躍し、南海ホークスと広島カープの誘いを断わって、長嶋茂雄が読売ジャイアンツに入団したのは1957(昭和32)年でした。

浅田次郎の短編小説集『鉄道員(ぽっぽや)』(『小説すばる』1996年9月号掲載。第117回直木賞授賞)のなかの一編「角筈にて」で、「角筈のバス停」で父親に置き去りにされることを察した主人公が、父と叔母へそれぞれ別の場面で発する「ねえ、立教の長嶋は来年ジャイアンツに入るんだって、ほんと?」というリフレインが、この時代の世相の一面を物語っています。

図の左手、今日では暗渠となった渋谷川の流れが、現在の外苑東通りに沿って南下しています。

※昭和レトロ地図はこちらから購入できます