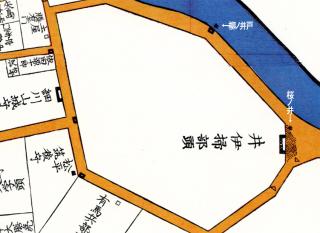

柳ノ井戸 現・千代田区永田町一丁目

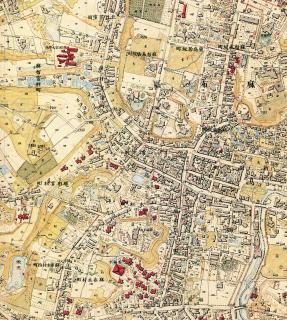

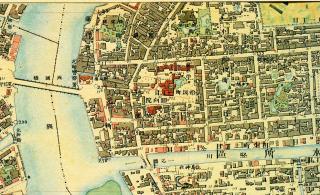

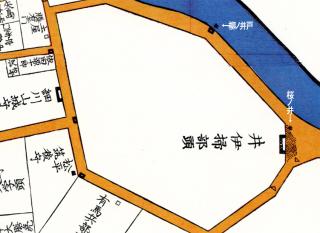

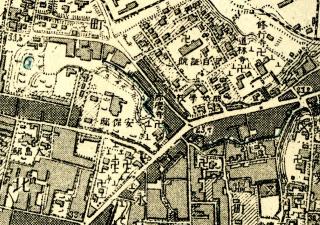

平野屋板江戸切絵図から「番町麹町永田町外桜田辺」(嘉永6・1853)の一部〔2ヶ所文字挿入〕

平野屋板江戸切絵図から「番町麹町永田町外桜田辺」(嘉永6・1853)の一部〔2ヶ所文字挿入〕

「柳の井戸」と呼ばれるものは都内にいくつかあって、そもそも小野道風の故事から言っても、水辺に柳はつきもの。この名辞は固有名詞と普通名詞の中間項のようなものです。湿潤地を好む植物とはいえ、自生柳はすくなく、古来護岸目的に植栽されてきた歴史があるといいます。とすれば銀座の柳も、現実の水とその匂いがあってこそ成立する。流行歌を懐かしんで木だけ植え並べても、ガラス張りのビルの間で輻射熱を浴びて立ち枯れるだけなのです。

さて、問題は柳ではなくて井戸でした。ひとつは麻布善福寺の惣門を入って右手にあるもので、弘法大師伝説にまつわる。麻布七不思議のひとつにも数えられ、震災や戦災時には尽きない湧水が人々の危急を救ったと伝えられます。しかし残念ながら通常地図には記載がありません。かわって、これも七不思議のひとつ善福寺の「逆さイチョウ」は大抵の地図に登場。この都内第一といわれる巨木には親鸞伝説があって、空海開山とはいえ現在は麻布山善福寺は浄土真宗のお寺。これも何やら因縁めき、イチョウvs柳ではないですが、重要なことは、方や辺縁とはいえ麻布台地の上にあって、水はそのさらに下裾に湧き出しているという位置的関係でした。そこから下は今ではさまざまなお店がひしめき、賑わいをみせている麻布十番の谷になるのでした。

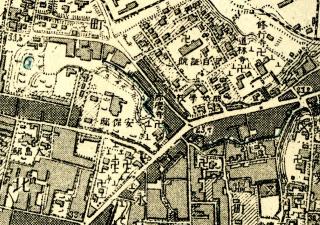

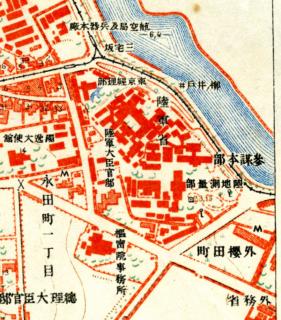

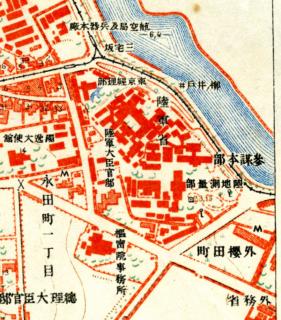

もうひとつの「柳の井戸」は千代田区の内堀桜田濠の堀端にあるもので、現行地形図類からは削除されましたが、1:10000地形図のシリーズには昭和30年代のものにまで記載されていました。堀端に下りる坂の上は、現在は国会議事堂前庭西洋式庭園や国会議事堂の敷地の一部となっていますが、以前は参謀本部や陸軍大臣官邸のあった場所。

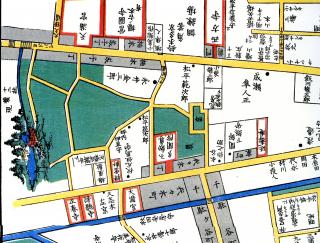

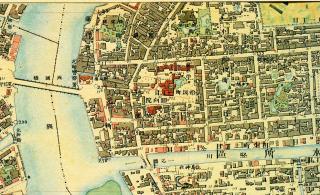

1:10000地形図「四谷」(明治42年測図・大正10年第二回修正測図。大日本陸地測量部)の一部

1:10000地形図「四谷」(明治42年測図・大正10年第二回修正測図。大日本陸地測量部)の一部

元をただせば彦根藩井伊家上屋敷で、その正門には有名な桜ノ井というのがあって、柳ノ井戸はその裾下の湧水で、桜・柳一対で語られることが多かったようです。

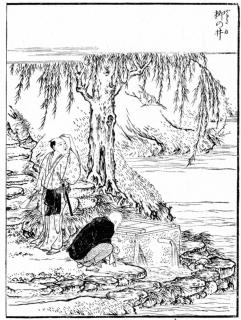

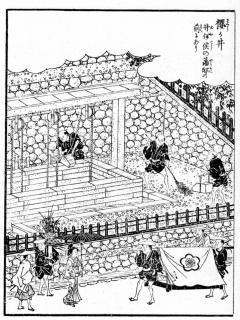

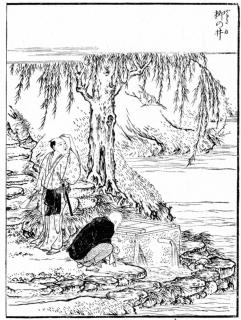

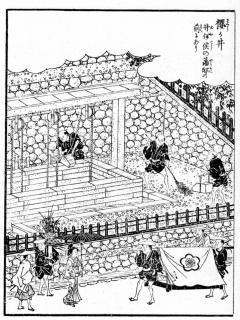

『江戸名所図会』天璣之部・巻之三(天保5・1834年)より、桜ノ井と柳ノ井戸

『江戸名所図会』からその二つを描写した絵を掲げておきます。柳ノ井戸の二人の人物のうち、ひとりがわざとらしく手をかざして眺めているのが不自然のようですが、これはそうでもない。というのはお濠の向うは江戸城で、それは結構な「景観」なのですから、この描図はそれなりに「リアル」を目指したものなのです。

蟇池(がまいけ)現・港区元麻布二丁目10番

今回は麻布の蝦蟇(がま)の話。その棲みかは、東京にもそういくつとあるわけではない大きな池でしたが、現在はかなり縮小し、かつマンションの内庭に取りこまれてしまって一見することも難しい「文化財」。けれども元来れっきとした「麻布七不思議」のひとつに数えられ、かつては人ぞ知る「蝦蟇池」(「蟇池」「蝦池」とも書く)でした。伝説では、武家某の庭の池主の蝦蟇が人に悪さをなし、そのつぐないとして火事の危急に主家を救ったと。便乗して霊験のお札も売られていて結構なことになっていたようです。

民俗学者の故宮田登氏によると、「七不思議」にみられる3つの類型のうちの第1が水辺の現象で、それらは都市膨張過程で呑み込まれたかつての地形的結節点(聖地)の平俗化された「記憶」なのだと。そのかみ人をして神秘を感ぜしめ、あるいは畏怖させた地形や自然環境が、人俗に服せしめられていく。だから「七不思議」はちょっと怖いようで滑稽感漂う話となるのですね。

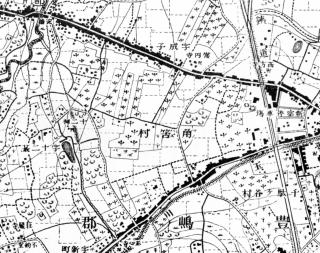

明治初期の大縮尺地形図でこの蟇池の水が流れ下る細い流路をたどってみると、麻布十番通りの「谷」に合流し、その谷の流れは結局「一之橋」近辺で古川(渋谷川下流の称)に注いでいました。谷を遡れば旧南日下窪(みなみひがくぼ)町。つまりあの六本木ヒルズ直下の谷地で、そこは「崖下話」でもある岡本かの子の短編『金魚撩乱』の舞台。地図にはたくさんの細かな四角、つまり金魚池が記載されていて、その一部は「ヒルズ」が出現前のごく最近まで残存し、白金台の自然教育園のカワセミはその金魚で子育てをしていました(『月刊Collegio』No23「中西悟堂を歩く」 9)。一方、『新修港区史』では(貝塚爽平執筆)、それらの谷が合流する古川の大曲折部、一之橋から古川橋一帯、麻布善福寺前から慶應大学西側の広い範囲には泥炭が埋もれていて、つまり往古は池沼であり、さらに一之橋から下流は海の入江であったと推定されているのでした。【『月刊Collegio』2007年8月号に併載】

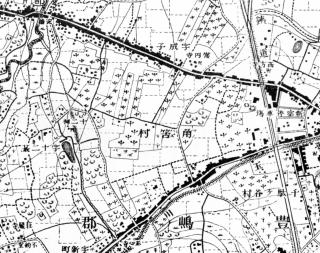

日本地図センター発行「参謀本部陸軍部測量局 五千分一東京図測量原図」から、「東京府武蔵国麻布区永坂町及坂下町近傍」図(明治16年10月)の一部

左下に「蟇池」。右は渋谷川の下流の「古川」で、図の範囲では南から北へ流れ、「ニ之橋」「一之橋」が架かる。一之橋の西が「麻布十番」。左上には旧毛利庭園の池(現在は六本木ヒルズとテレビ朝日の本社に挟まれている)。その下に「字藪下」の金魚池群がみえるが、それは結局「一之橋」付近で「古川」に注ぐその支流の谷とわかる。下辺中央には23区内で二番目に古い創建の麻布山善福寺とその子院群で下端は「仙台坂」。その左上は「暗闇坂」「一本松坂」「狸坂」などの坂が上りきる尾根。

紅葉川(もみじがわ) 現・新宿区四谷四丁目、同富久町、同市谷本村

梅雨に入って間もない土曜日の夜中。用事のある赤坂は一ツ木通りまで、新宿区役所前から歩いて行くことにしました。できるだけ歩く機会をつくろうと考えていたことも確かですが、要は若い頃の酔狂が頭をもたげたのでした。4キロメートル余りといえばたいした距離ではありませんが、交通機関の縦横に発達した都心部を、深夜にひとり何十分か歩く機会はめったにあるものでない。傘を片手に、快調にとばしたのは靖国通りではなくて、その一本北側の東京医科大学前を通る「医大通り」。狭い道ですが、東半分は富久町の信号のある交差点に下る坂で、その名を「禿坂」(かむろざか)という、と坂上に建てられた木の道標に書かれています。左上図の左下、横Y字状の谷の北の谷道が禿坂。図は明治13年測図、1:20000迅速測図「四谷」「麹町区」を接合したもの。

坂下には成女学園という高等学校があって、敷地は古そうな石垣で土留めされており、歩道からは学校が低い切通しの上にあるように見えます。此処は小泉八雲旧居跡でもある。角には小さな交番。と、その手前でかなりの弾力を感じ、片方の足が大きくすべりました。暗くてよく見えなかったのですが、それは大人の拳ほどもある蛙。どうも七、八匹はその辺に出張っていたようです。居るのですね。そして雨が降り、人の寝静まった時分には隠れ処から這い出してきて、車に轢かれることもある。「禿」とはこの子らのことを言ったものか、とも一瞬思いましたが、そうではない。石川悌二さんの『江戸東京坂道事典』には「禿坂などはその坂下に池沼や川などがあって、かっぱが出没すると信じられたものだ。かむろは河童の異名である」とあります。「禿」とは、「頭に髪のないさま」もしくは「髪を切りそろえて垂らした子ども」(『広辞苑』)で、どちらも河童のイメージに合致します。右上図は明治42年測図1:10000地形図「四谷」の一部。その正門傍らに小泉八雲の碑のある成女学園は現在も健在。その奥の寺「自証院」はかつて「瘤寺」と呼ばれた名刹。図中央右手の「安保邸」は男爵海軍大将安保清種邸。現在この付近の靖国通りを安保坂と呼ぶ。

実はこの富久町の交差点付近は「饅頭谷」という別名をもっていて、明治のはじめまでは二つの谷が合流し、現防衛省前を下って外堀に注ぐ「紅葉川」の一部でした。明治の10年代につくられた迅速測図(この項、一番上の図)にその流路が辛うじてとどめられています。さらに東へ下って外苑東通りの陸橋「曙橋」は、旧牛込区と四谷区の境界の紅葉川谷に架かる橋で、この谷に下る坂の名も「合羽坂」というのでした。ものの本によれば、ここには「蓮池」といわれる大池があり、獺(かわうそ)が棲んでいたと。さすれば河童は蛙ならぬ獺。ここから四ッ谷駅前を過ぎ赤坂に至るまでに、いくつか別様の夜中の生き物に遭遇したのですが、それについてはまたの機会に触れることにします。左上図は明治42年測図1:10000「四谷」より、図の左下から右手中央、外堀に注いでいた紅葉川主谷の痕跡(現在は靖国通りにとりこまれた)を示す。左下隅に多少折れながら左右に走っているのは現在の新宿通りだが、こちらは尾根道であることに注意。【『月刊Collegio』2007年7月号に併載】

■追伸:都市のなかの地形を実感するには、雨中歩行がお奨め。とくに台風時などで、歩道が谷川に変じているような場所に行き当たれば最高。往時の分水嶺や谷、そして湿地などが立ち上がってきます。ただし、くれぐれもすべったり事故をおこしたりすることがないようにご注意。

百本杭(ひゃっぽんぐい) 現・墨田区両国一丁目・横網一丁目

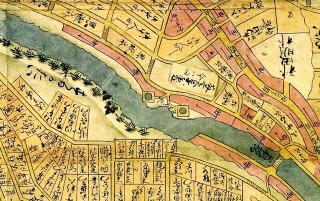

「本所側の岸の川中に張り出でたるところの懐をいふ。岸を護る杭のいと多ければ百本杭とはいふなり」。これは明治35年に刊行された幸田露伴の『水の東京』の一節です。いつの頃か、多分大正の震災前後までには取払われたと思われる護岸杭ですが、隅田川東岸の一角で現在の総武線鉄橋の真下近辺にあたります。隅田川流れる両国は江戸東京博物館から横網町公園一帯は、江戸時代、幕府の広大な「御竹蔵」でした(左図「分間江戸大絵図完」安政6年)。

その「御竹蔵」は明治維新で接収され陸軍の施設となりますが、大正12年の関東大震災には3万8千人の焼死者をだした「陸軍被服廠跡地」として知られ(右図・1万分1地形図「日本橋」明治42年測図・陸地測量部)、公園内には現在震災慰霊堂や復興記念館の建物(設計伊東忠太)や、震災時の流言蜚語で殺された6千人の朝鮮人慰霊碑も建てられています。

後に「光線画」で知られる明治の版画家小林清親(こばやしきよちか)は、父親が幕府の役人だったためこの一角で生まれ、鳥羽伏見の戦いにも参加して後お竹蔵の引渡しに立会い、官軍の侮辱を受けたと述懐しています。その清親の作品に「東京両国百本杭暁之図」があります(左図)。

画面中央部を覆う雲の切れ間から小さな太陽が覗いています。その下隅田川の土手を一台の人力車が黒いシルエットとなって駆けて行く先には、広い川面の一角に太陽の光が反射しています。対岸は、暁とすればまだ眠りについている低い町々。手前左側には建物の一部が描かれ、中央の土手際には不揃いに立つ棒杭がみえます。局所的な太陽の光と、画面のかなりを覆う薄い紗のような影。百本杭の位置から太陽の方角からみると、この画のタイトルは甚だ疑問(むしろ日没)ですが、光と影のせめぎあう微妙な瞬刻をとらえようとした作品であることは確かでしょう。明治の初期まで、百本杭は鯉の釣り場で、芝居の様々な場面にもなり(たとえば河竹黙阿弥「十六夜清心」の心中場面)、この近辺で育った芥川龍之介のいくつかの作品に繰り返し描かれています。しかし、その百本杭は江戸切絵図にも見当たらないのです。管見のかぎりでは明治17年の参謀本部陸軍部測量局「五千分一東京測量原図」(財団法人日本地図センター複製)第八号第一小測板「東京府武蔵国日本橋区浜町及本所区相生町深川区常盤町近傍」図のみがその位置をとどめています。その一部右上図上辺中央左寄、斜め「く」の字の川岸に小さな点々が描かれているのがおわかりでしょうか。左に見える両国橋は現在ではやや北に改架されています。もう一度清親の版画に目をやれば、この画のどこにも両国橋の姿は見えず、つまり画面の正面は方角としてはほとんど西ではないかと思われるのです。そうであればこれは夕景。それが暁とされたのは謎で、たしかに夕方の様としてはあまりに寂しい(人力車の行く前方に人の影)。両国橋の西詰は広小路で江戸期には最大の盛り場でした。東側は回向院門前を控え現在なお300年つづく料亭が複数存在するような賑わい場。そのすぐ近く、百本杭があったのは前述のように現総武線鉄橋の真下辺りですが、その面影を遺すものは何もありません。しかし夏の夕べの「両国の花火」は、江戸期同様大勢の男女老若を水際に誘って止まないのでした。

十二社(じゅうにそう)〔現・新宿区西新宿二・四丁目〕

昭和7年から昭和45年の間存在した行政上の地名。淀橋区および新宿区の一部。池や滝のあった景勝の地で、伝説(中野長者伝説)や「怪談」(怪談乳房榎)の舞台でもある。

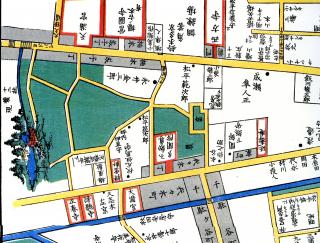

図は尾張屋板江戸切絵図「内藤新宿千駄ヶ谷辺絵図」(文久2年改正再板)の一部。江戸切絵図シリーズとしても最西端の場所。十二社とは、応永10: 1403年に鈴木九郎某が勧請したと伝えられる「熊野十二所権現」の部分名で、つまり熊野神社のこと。左上「ヨドバシ」は神田川に架かる青梅街道の橋。鈴木某は伝説の長者(中野長者)に擬せられている。長者の娘が蛇に変身して池の主となったという「十二社の池」は溜池だが、その造営時期は不明。図の下辺を右上がりに通るのは甲州街道とそれに沿う玉川上水。十二社池の余水は「ヨドバシ」脇で神田川に注いでいた。青梅街道側は甲州街道筋よりも低位置(現在バス停「十二社池の下」が熊野神社付近に、「十二社池の上」が甲州街道側にある)。玉川上水は江戸初期につくられた(承応2:1654年工事開始、翌年通水)もの。

明治13年測図、同24年修正、1:20000陸地測量部「内藤新宿」図の一部。十二社は「十二祠」と記入され、地名としては角筈村「字十二叢」。池は北側に堰を設けた溜池。東(右)側に玉川上水から淀橋脇で神田川に注ぐ助水堀が通る。周囲は畑(無記号)、雑木林、竹や杉の林、そして桑畑。神田川の側囲は水田。十二社池は、甲州街道筋を分水嶺とする一帯の雨水を集めた小さな谷の頭部だったことがわかる。淀橋脇の(郡)は、東京府東多摩郡役所。日本鉄道赤羽品川間開通新宿停車場開設明治18年、甲武鉄道新宿立川間開通は同22年。

昭和26年発行『東京都便覧』(全国教育図書株式会社)から、第六図新宿区の一部。「十二社」は、南北を淀橋と角筈三丁目に挟まれ、東は淀橋浄水場。淀橋浄水場は明治31(1898)年竣工、昭和40年(1965)機能を東村山浄水場に譲って閉鎖。助水堀は南半分が埋め立てられている。熊野神社に隣接する「六桜社」は小西六写真工業株式会社(旧コニカ、現コニカミノルタ)のことで、明治初期麹町にあった薬種問屋(写真材料扱い)小西六兵衛店を祖とする。「東京写真工業」は大正12年(1923)に設立された小西写真専門学校改め東京写真工業専門学校(現東京工芸大学)。写真工業にとって清浄な水は欠かせなかった。現代の「長者」として業績拡大中の「ヨドバシカメラ」(非上場)は、昭和35年渋谷で創業(藤沢写真商会)、同42年この地に移って淀橋写真商会と改称、5年後ヨドバシカメラとし、昭和50年新宿駅西口店を開き、今日に至る。

公開講座

昨年の8月から、淑徳大学の公開講座で「古地図と文学でめぐる 江戸東京水際散歩」という長いタイトルの屋外講座を月1回の割合で実施しています。講師にとっては1コマごとの準備に半端でない時間と労力のかかるところが難点ですが、それもまた楽しく、発見の多いものとなっています。古地図も部分複製ですが、使いやすい形で提供しています。参加人数枠にまだ余裕があります。講座内容と日程などは別掲の通りです。一度お出かけ下さい。

『地図中心』

(財)日本地図センターが編集発行している『地図中心』という月刊誌があります。その今年1月号から、「江戸東京水際遡行」というシリーズ名で連載執筆しています。私が書くと皆同じようなタイトルになりますが、それぞれ内容は異なり中味は濃いつもりです。お目に留まれば幸いです。

TV出演

今月の初め(2007年5月9日)、午後9時放映のBS朝日30分番組「悠遊!オフタイム」(司会:小堺一機+高樹千佳子)で古地図の話をしてきました。番組タイトルは「古地図をもって町を歩こう」。そこではとくに「本物」の古地図を見ること、後代になぞったりつくられたりした「シンコ(新古)地図」ではなく、「本物」の写真(ファクシミリ)版を利用すること、およびむしろ近年”out of date”となった地図の重要性を強調しておきました。そのココロは前回の「古地図とは?」で多少開陳したつもりです。つまりかつて「最新」であった”real time material”だけが古地図なのです。

上に掲げたものは番組でも使用された古地図の一部(原図財団法人三井文庫蔵。之潮から『明暦江戸大絵図』として刊行中)で、江戸の初期に神田川拡幅(仙台藩が担当)で水没してしまった「御茶ノ水」の湧水口(2ヶ所あった!)が描かれている、唯一の地図です。神田川は山(台地)を切りひらいて造られた人工水路で、開削の際にぶち切ってしまった水脈の水を将軍に献上して以降、「御」が付く、つまり幕府専用の水場となったという伝承を強力に補綴するものです。現在、御茶ノ水橋西詰交番の脇に小さな由来碑が立っています。

古地図がブーム

テレビなどを見ていると「ここは○○だった!」という場面で、古地図がよく使われているようです。変貌激しい日本の大都市も、たしかに、古い地図を見れば「その時代」の様子がうかがえます。この場合「古地図」は、「古地理」ないし「古地誌」のための証拠物件として使われているわけです。古地図とは文字通り単純に古い地図なのですが、しかし、最近古地図として出回っている地図には必ずしも「古地図」でないものが少なくありません。

古地図とは?

いろいろな定義がありますが、簡単に《古地図とは「最新の地図」にとって替わられた、「かつての最新の地図」》としておきましょう。つまり、かつて「最新」でなかった地図は、古地図となる資格がないのです。それは「時代を証言」することができないからです。ですから、後の時代になっていろいろな資料からその場所の古い様子を調べてつくられたような図は、「古地図」ではありません。強いて言えば、そういったものは「シンコ(新古)地図」ないし「歴史地図」なのです。現在、出版物などで一般に流通しているものには、後から調べて作ったり、オリジナルな古地図を真似たり、なぞったりして、都合よくつくられた「シンコ地図」が少なくありません。

代表的な古地図

古地図の代表は、江戸時代につくられた「江戸切絵図」でしょう。(上図)

一般にもよく知られ、見かけることができるわりには、オリジナルな、つまり「本物」を見る機会はあまりないでしょう。ここに掲げたのは、「芝三田二本榎 高輪辺絵図」というタイトル(内題)の「本物」です。天地に比べて左右がその倍ほどの横長図。黒い図枠で言えば、天地は34.5×左右68.4センチメートルの大きさです。刊記に、「安政四丁巳(ひのとみ)」とありますから幕末も1857年、出版元は「麹町六丁目 尾張屋清七板」。つまりこれが世に名高い「尾張屋版江戸切絵図」のひとつなのです。

色彩がきれいで、とくに藍のあざやかさが目立ちます。

けれども海の部分には「切図」がはめ込まれ、その右端に小さな字で「此所本図エ続」とあり、方位の記載から、図の上辺中央に接続することがわかります。本図の右端は渋谷川の下流である古川、左端は目黒川の河口で、とくに目黒川が品川御殿山の海側で90度以上曲流して砂嘴を形成している様子がわかります。

図の中央は東海道が弓なりに通り、寺町には忠臣蔵で名高い泉岳寺、そして当時英国公使館がおかれていた東禅寺がみえます。

上の図はその部分拡大です。ペリーの黒船外交の結果、日米和親条約が締結されたのはこの図の刊行から遡ること数年前の安政元年(1854)。安政の大獄、桜田門外の変と来て、東禅寺の英国公使館が襲撃されるのは文久元年(1861)とその翌年の2回。色あざやかで、川あり畑あり、一見のどかな江戸の周縁部地図は、しかし風雲急を告げる時代の血腥い舞台の証言者でもあったのです。

平野屋板江戸切絵図から「番町麹町永田町外桜田辺」(嘉永6・1853)の一部〔2ヶ所文字挿入〕

平野屋板江戸切絵図から「番町麹町永田町外桜田辺」(嘉永6・1853)の一部〔2ヶ所文字挿入〕 1:10000地形図「四谷」(明治42年測図・大正10年第二回修正測図。大日本陸地測量部)の一部

1:10000地形図「四谷」(明治42年測図・大正10年第二回修正測図。大日本陸地測量部)の一部