法政大学の竹田茂夫氏によると、「すでに三十年前に原子力は民主主義への脅威だという議論がドイツで行われた」という。

そこにあるのは、日本で言えば、官-政-業-学の神聖共同体(原発村)であり、国家管理と癒着と利権が跋扈し、地元とマスメディアに麻薬(金)を配布する。

そうして、タブーが生まれえる。

「情報」は、原発村の一部が独占し、そのコントロール下におかれる。

発表は恣意的であり、情報をもたないジャーナリズムは、その垂れ流し機関とならざるを得ない。

日々厳しさを増す状況のなかで、

亡霊となったと思われていた、もろもろの愚劣な怪物が、起き上がり、眼前にそのグロテスクな姿を、少しずつ露わにしつつある。

百万人単位の死者を出したあの戦争から、日本人は、結局、何も学ばなかったのだ。

政治と権力の原理が、まったくわかられていないのだ。

これは「禁じ手」である。

「原発に関する〈流言飛語〉取締」を、こともあろうに「政府当局」が呼びかけることの意味が判られていない。

日本は、そして日本人は、どこかの国の一党独裁ネット統制に対して、今後一言も批判することはできないだろう。

以下は総務省のサイト

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000023.html#0

「古地図は、その時代の〈世界観〉を反映したものである」とは、よく言われること。

なにも、古地図に限らない。

地図は、その時代の世界認識を反映したものである。

そうして、これは世界認識に限らない。

地図は、作製者の現在の状況認識を反映したものである。

またこれは、状況認識に限らない。

地図は、作製者の状況認識と作成意図を反映したものである。

さらにそれは、作製者の内部に収束するものではない。

地図は、それを見た者の、状況認識を規定・拘束する。

原発、放射能汚染、にかかわる地図は、その作製者の認識と意図を反映し、かつそれを受容する側の状況認識を拘束する。

かかるところから「風評」は発生する。

と、取敢えず。

図例は後に。

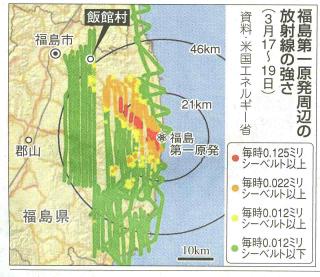

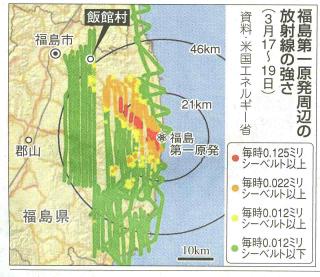

実は、3月24日には、放射性ヨウ素による「甲状腺被曝線量」をあらわす地図が、原子力安全委員会のコンピュータ試算で発表されていた。

いわゆる30キロ圏外でも、3月11日から24日まで屋外にあった仮定しての被曝総量が100ミリシーベルトを超えるところがあると。

IAEAが3月30日に警告した、飯館村の高濃度汚染(1平方メートルあたり2メガベクレル。IAEA避難基準の2倍の濃度)という事実も、この地図が正確に示していることがわかる。

このような地図は、「当局」が意図すれば、つまりつくろうとすればつくれるのだ。

すべては、この地図と、その更新図に依拠して、かんがえ、実行されるのが正しいはずだ。

ちなみに、この地図で「飯館村」は、上部の「福島」という文字のある一画にあたり、県庁所在地の「福島市」は、「川俣町」の西隣(図外)になる。

このような地図は、一度報道されただけで、以後はいつもの同心円図が相変わらずのさばっている。

人は、放射能でいまとりあえずは死ぬことはない、として、かろうじて日常を維持し、政府も「とりあえず」に依存してようやく体裁をとりつくろっている。

しかし、参照すべきは、スリーマイル島事故ではなくて、すでにチェルノブイリ原発事故の例であることは、誰の目にもあきらかになりつつある。

そうして、これらの図をみてもう一つあきらかになることは、20キロ、30キロといった同心円の図が、いかに実態にそぐわず、悪影響すらおよぼすか、ということである。

そこでは、不細工な地図の「力」が、社会に逆作用をおよぼしているのである。

2011年3月24日東京新聞(夕刊)掲載地図

ここに掲げたような地図は、被災地の、そして避難者のもっとも切実に欲している地図である。

これが正確に公表されれば、人は動くすべがある。

風評を封じることばができる。

こうした図が、なぜ日本の気象庁から公表されないのか。

花粉情報はよくて、放射線汚染情報はなぜだされないのか。

それは、通常の判断力をもってすれば、そこに隠すべきものがあるから、と推理するのが正しい。

東京新聞、2011年4月1日掲載

地点ごとの測定数値を記載した地図は、「ないよりまし」といった程度。

しかも、その表現自体、何を意味するかを示さず、ただ公表された数字のみを羅列する朝日新聞のような例と、

過去の数値を併置して、その「意味」を示す東京新聞のような例があって、限られた情報を工夫して伝えようとする意思の有無がみてとれる。

朝日新聞、2011年3月23日

東京新聞、2011年3月24日

今尾恵介さんの新刊『地図で読む戦争の時代』 -描かれた日、描かれなかった日本- (4月9日刊、白水社)は大変よい本だ。

しかし、一見してすぐに暗澹としたのは、そこに紹介されている「戦時情報統制」なみの状況が、いま、日本列島に出現していると気付いたからだ。

「地図の力」とは、一瞥すぐに概況を把握できることだ。

その「力」をもった「汚染地図」が、いま、とりわけフクシマの人々に、切実に求められているのに、国内では公表されない。

あいもかわらず、20キロ、30キロ圏の同心円地図である。

夕刊フジ、2011年3月18日掲載地図

原発を撮影した鮮明な写真画像があるのに、それを公開しない。

そのあまりにも無残な姿は、外国のネットに掲載されている。

それは、敗戦後、天皇がマッカーサーをGHQに訪れた時に撮られた、二人が並んだ写真を思い出させる。

あの衝撃的な写真は、当時の政府が「報道禁止」したが、占領軍がそれを公開させた。

原発の鮮明な写真は、冷却系も配管がずたずたに破断していて、「小康状態」どころではない有様が明白になるから、すくなくとも日本国内では報道に載せないのだ。

3月24日無人飛行機によって撮影された、福島第一原発3号機

ドイツ気象庁が日々発表している、放射能汚染地図も、日本では公の情報とはなっていない。

日本のテレビや新聞は、数字や半円(20キロ圏、30キロ圏)の図を示して、「風評被害」を再生産している。

大日本帝国陸地測量部が作成していた戦時下の地図には、「戦時改描」がなされ、また空白部の多い地図がつくられた。

けれども米軍はより精確な地図を自らつくりあげ、精密な爆撃を行っていたのである。

「戦時改描」や「空白地図」は、結局のところ「国内向け」「国民」に向けの「戦時統制」にすぎなかった。

いま、その戦時下並の情報統制が目論まれている。

おそらく、政府や東電には、「公開されない地図」「公開されない写真」がある。

つまり、秘匿されている、重大な事実、あるいはその「可能性」があるからだろう。

「記者クラブ」や「記者会見」に頼っている、あるいはそこに自己規制しているテレビや新聞はもう機能しないのだ。

人は、情報をインターネットに求めざるを得ない。

多少の希望は、「すき間」があること、人間の誠実さと理性もまたそこに見いだせることである。

「山のために泣き叫び、野の牧場のために悲しめ。

これらは荒れすたれて、通り過ぎる人もない。

ここには牛、羊の鳴く声も聞えず、

空の鳥も獣も皆逃げ去った。

わたしはエルサレムを荒塚とし、山犬の巣とする。

またユダの町々を荒して、住む人もない所とする」

(「エレミア書」第9章10節11節)

前回、元福島県知事佐藤栄佐久氏の発言として、2002(平成14)年に発覚した東電の原子炉のデータ改ざん問題で、原子力安全・保安院が内部告発を受けたとき、

「保安院はまず東電に、告発内容と告発者の氏名を伝え、県には発表当時まで何も知らされなかった」ことに触れた。

つまり、東電=保安院レベルでは、まともな「データ」が公表されることはない、という「政治力学的な原理」が存在する。

現在、この状況に至ってもなお、である。

IAEA発表という今朝の報道がある。

飯舘村に避難勧告を=IAEA

【ベルリン時事】国際原子力機関(IAEA)のフローリー事務次長は30日、ウィーンの本部で記者会見し、事故を起こした福島第1原発の北西約40キロにあり、避難地域に指定されていない福島県飯舘村について、高い濃度の放射性物質が検出されたとして、住民に避難を勧告するよう日本政府に促した。

同事務次長は「飯舘村の放射性物質はIAEAの避難基準を上回っている」と指摘。日本側からは調査を開始したとの連絡があったことを明らかにした。(2011/03/31-01:48)

原発推進派として、チェルノブイリの被災状況を過小に評価したことで知られる同機関にすら、このような勧告に踏み切らせる現実がある。

東電や保安院、そして日本政府は何をしているのか、と言ってもはじまらない。

「情報」も、「指示」も、そこから我々のもとにやってきたときは、すでに遅いのである。

飯舘村は、福島県県庁所在都市福島市の東南東約20キロメートル。

「チェルノブイリは、55万ベクレル。福島県飯舘村は原発から40km離れているにもかかわらずセシウム137が326万ベクレル/平方m。既にチェルノブイリの6倍。半減期は、30年。」

(朝日新聞朝3月25日朝刊)

保安院が、事故の深刻度を示す国際原子力事象評価尺度(INES)を「5」に引き上げた(3月18日)、などというレベルではない。

人口稠密の日本列島では、チェルノブイリ(評価尺度「7」)を上回る被災が「想定」されるべきだ。

気象庁は今なお風向と放射性物質拡散シミュレーション画像の発表を封じられているようだが、爆発があった事故初期段階で、西風が吹いていたのは僥倖というべきだろう。

爆発は押えられても、放射線漏れの日々はなおつづく。それが「年単位」でつづくことは間違いない。

今日の東京は、「北の風、後やや強く」。

福島県福島市新町3-20の第8寿カルチャービル。

5階だったかと思うが、かつて「百点美術館」というものがそこにあった。

地元の実業家で、東京では音楽評論家として知られる河野保雄さんが個人蒐集した絵画の展示場であったが、個人美術館としては稀にみる質の高さを誇り、個性の強い作品が揃っていた。

いま、手元の図録がみつからないので記憶があいまいだが、そのうちの1点、たしか靉光(あいみつ)の「赤い道」と題した小品は、私にとって大変に印象深いものであった。

1990(平成2)年6月に開館した百点美術館は、「館主の高齢」を理由に、2006(平成18)年6月、16年の歴史を閉じた。

そうして私の耳には、河野さんの「文学も、音楽も、美術も、みな20世紀で終ったんだ」という言葉が、いまもこだましている。

十数年前、百点美術館をもりたてるパーティがあって、私も招待され、東京から出掛けた。

講演会の後で、20~30人ほどがいくつかのテーブルを囲んで食事をしたが、私の右隣の席は当時福島県知事の佐藤栄佐久氏だった。

何を話したかは覚えていない。

当時私は福島のことも、政治や経済のかかわりも、ほとんど興味がなかったから、言葉を交わしたとしても、ほんの儀礼的なものだったろう。

ただ、おぼえているのは、政治家としての佐藤氏の顔は、「上品」な部類に属するな、ということである。

佐藤栄佐久氏は福島県郡山市出身で、参議院議員や大蔵政務次官を経て1988(昭和63)年から連続5期福島県知事をつとめた。

その彼が、インタヴューに応じ、今朝の東京新聞が報じているのは次のようなことがらである。

元知事は、「原子力政策は官僚と電力会社が操る全体主義。今回の事故は人災だ」と語り、

現在福島第一原発3号機で行われている、プルトニウムを使ったプルサーマル発電の安全に疑問をもって、拒否に転じたところ、東電と経済産業省の恫喝にあったという。

「東電は、県内に予定されていた火力発電所の計画を見直した」

「経済産業省の担当者は、原発敷地内のプールに一時保管している使用済み核燃料を、将来も置き続けると脅かしてきた」

さらに、2002(平成14)年に発覚した東電の原子炉のデータ改ざん問題で、原子力安全・保安院が内部告発を受けたとき、

「保安院はまず東電に、告発内容と告発者の氏名を伝え、県には発表当時まで何も知らされなかった」と言う。

「保安院」は文字通り「下司」の巣窟であった。

さらに、原発を受け入れた地元は、それを「止められない麻薬中毒患者のようになる」「事故は起こるべくして起きた」

「原子力開発に地元の声は届かず、国会議員すら触れない」と。

元知事の「全体主義」というのは言い換えで、多分その「原語」は「ファシズム」だったろう。

元知事が「失脚」したのも、「ファシズム」の操作だったかもしれない。