話が前後してしまうが、その7で掲載をしておくべきであった地図を以下に掲げる。

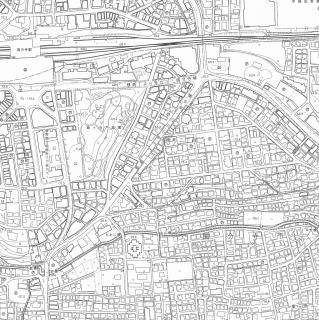

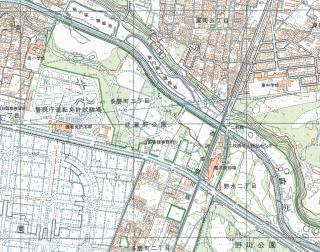

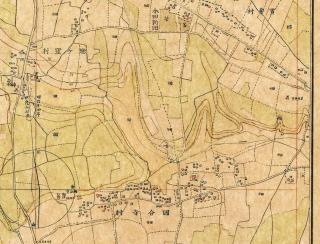

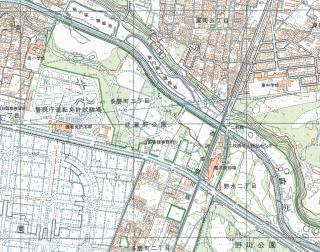

その7で挙げた東京都建設局による1953年の都市計画図にほぼ対応する範囲の、「1:2500 東京都地形図 26-15 国分寺」(2015年度版)の一部である。

約60年の間隔をおく両者を比較すると、旧岩崎別邸の南端部と西北部が切り売りされ、西南部は公園(夜間閉鎖される庭園ではなく、一般開放公園)とされていたことがわかる。

馬頭観音の石塔の位置は、上掲図の「殿ヶ谷戸庭園」という文字の「谷戸」の中間で小径が南側に撓んだ先である。なお、現在は「ヶ谷」の文字が掛かる小径は存在せず、馬頭観音の石塔のところで途切れていて旧本館(現管理事務所)に向かうことはできない。

「谷」の文字の上に丸みを帯びた逆凸型の記号が見えるが、この図の凡例によればそれは「園庭」をあらわす。実際にはここには芝生の広場がひろがっているのであるが、コース入口からそこを横切り次郎弁天池に至る最短経路は、1975年の整備工事の際に廃止されたという(住吉𣳾男『殿ヶ谷戸庭園』)。そうだとすれば、その結果がこの地図に反映されていないのは、園内路については旧図ないし旧資料をそのまま用い、調査や更新がおこなわれなかった可能性がある。

結局のところ馬頭観音は庭園の中央の段丘面上にありながら回遊コースから外され、開析谷の途中から谷壁斜面に設けられた段を上って至る、もっとも奥まった場所とされたのである。

上の写真は現在の殿ヶ谷戸庭園内馬頭観音石塔への道標と坂道。この道標から、急斜面に設けられた木製土留めの階段51段を上って石塔に至る。身体すなわち目の高さを使った簡易水準測量では、道標と石塔の高低差は約9メートルである。

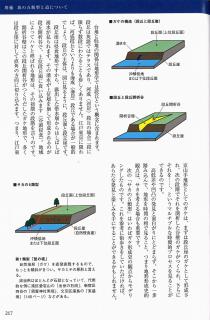

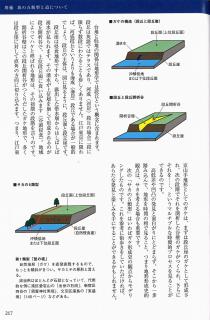

ネット上などでは、国分寺市の説明をはじめとしてこの庭園を「国分寺崖線の南側斜面を利用し、湧水と植生を巧みに生かした回遊式林泉庭園」と説明しているのがほとんどだが、地形学的にはそれは誤りで、この庭園は国分寺崖線の段丘崖斜面にかかるものではない。

「国分寺崖線」の構造とその形成過程が理解されていないため、誤認が流布している。

段丘崖のあちこちからは湧き水が流れ出るが、それは段丘崖すなわち国分寺崖線が形成されて後のことである。

湧き水のいくつかは湧出口の上層を崩落させ、崖壁の谷頭侵食を開始する。

本来の「ハケ」とは、この段丘崖からの湧水とその初期侵食地形の謂いである。

その多くは段丘崖を直角に切り込む小さな谷となる。さらにいくつかの谷は成長していく。

そのひとつの谷の谷壁斜面を利用したのがこの庭園である。

つまり、形成史的には国分寺崖線と開析谷の間には何万年という時間差が存在し、かつ構造としても傾斜の方位、傾斜角およびその深度(高低差)は異なり、この斜面は段丘崖(国分寺崖線)とはまったく別ものなのである。

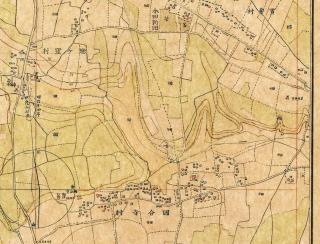

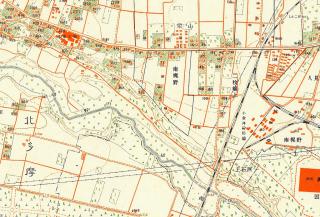

さて舞台は小金井の二枚橋にもどって、その一帯を前回紹介したと同様の大縮尺図で見てみることにしよう。

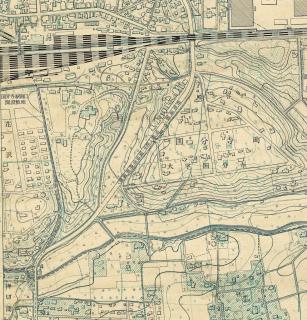

「三千分一東京西部十二号ノ一 多磨墓地東部」(薄藍:1942年6月空中写真測量、大日本帝国陸地測量部、都市計画東京地方委員会。墨:1953年3月測量、東京都建設局)の一部である。

前出の図とくらべ容易に見て取れるのは、人家がほとんど存在しないことである。

図中央下寄りの二枚橋直下に等高線の標高数値44が見える。その数値の両側に2点鎖線がぶら下がるように描かれているが、この線は町村界として用いられており、二枚橋に南東で凸型に接するのが調布町(1955年市制施行)、「西武鉄道」の「道」という文字に掛かる2点鎖線の西側(左手)に広がるのが多磨村(1954年、府中町と西府村と合併、府中市となる)である。

図の右手「南梶野」という縦文字の左側の3点鎖線より東側(右手)が三鷹市(1950年市制施行)で、上辺中央に横書きされている「小金井町」(1958年市制施行)と併せ、4市町村の境界領域が複雑に入り組んでいる。

そのなかで二枚橋は境界そのもので、かつ境界を象徴した存在であることがわかる。

都立殿ヶ谷戸庭園の中央付近に立っている「馬頭観音」の石塔。表面に「百万遍成就 馬頭観世音」とある。

後ろの説明板の記載は以下の通りである。

「馬頭観音の石碑/建立年代 文政七年(一八二四)七月二十三日/施主 国分寺村 本多氏/ 石柱 福島県産 八目石(やめいし)/市内に現存する馬頭観音十一基の内の一つ 当時の国分寺村は、戸数六十六、男一五七人 女一四九人、馬が二十二頭という状況でした。/これは、江戸幕府が同程度の村に期待した馬の飼育数十五頭を大きく超えています。/馬は農村の大切な担い手でしたが、その他にも、農耕の合い間に江戸へ薪炭、野菜などを運ぶ賃稼ぎにも馬は欠かせないものでした。/国分寺村が府中宿への助郷(すけごう)として馬の供給を負担していたことも、この村に馬が多かった理由のひとつでしょう。/そうした国分寺村の路傍に、/この石碑はひっそりと建っていました。」

記載責任の記名がないが、数字をしっかり挙げているから、国分寺市の文化財課などが起稿したものかもしれない。この文章中「市内(現国分寺市)」Aと「当時の国分寺村」Bとは、A⊇Bの関係つまりBはAの部分集合である。10の村が合併してできたエリアに、石塔が11基すなわち馬捨場が11箇所所在した、というのも理にかなう。

問題は「路傍」である。

住吉𣳾男著『殿ヶ谷戸庭園』(東京公園文庫47、2007年)は「園内の馬頭観音は、庭園の南西のはずれに馬を捨てる場所があったことが由来で、文政七年(一八二四)に村人が建立したもので、明治の初めまであったようである。岩崎家が園内に祀っていたもの」と書いている。

元来石塔は現在の位置になかったということである。

しからばそれは現殿ヶ谷戸庭園の南西隅にあったのかというと、そうではない。

馬捨場の位置は、村境であり地形の変換点であり、かつ「路傍」でなければならない。

前回述べたように、旧岩崎邸の塀は「池の坂」に接していたのである。

つまり「庭園の南西はずれ」とは、現在の殿ヶ谷戸庭園のそれではなく、戦後切り売りする以前の別邸敷地の南西隅か、あるいはその「外れ」すなわち敷地外に隣接した場所を指したかのいずれかである。

馬体の処理という物理的条件および他所馬捨場の例を併せ考えると限りなく坂下であったろうから、後者の可能性が大きい。

都は三菱の岩崎彦弥太家別荘を1979年に買い上げて庭園としたのだが、そもそもは江口定條(えぐちさだえ。元南満州鉄道副総裁、貴族院議員)が1913年から2年がかりで設けた別邸で、庭園は著名な庭師仙石荘太郎が手掛けたという。

池の坂の傍らにそれこそ捨てられていた石塔を、庭園石としてその中心に据えたのは仙石であったかも知れない。

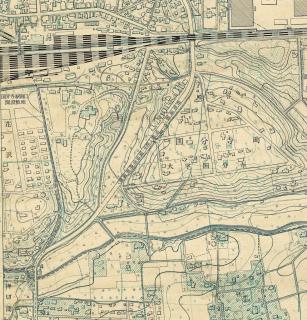

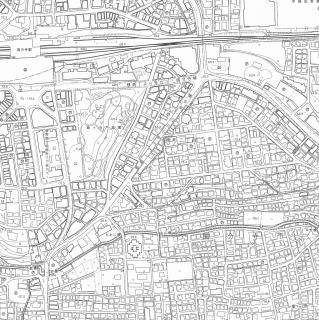

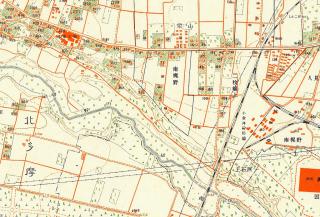

「三千分一東京西部十八号ノ三 国分寺」の一部。

この図は1933年空中写真測量による「大日本陸地測量部 都市計画東京地方委員会」発行図を薄藍で印刷し、その上からあらたに墨のインキングで製図し直された東京都建設局の都市計画用原図である。この図には作成年の記載がないが、他図の例から1953年3月に写真測量で作成されたものと思われる。

この大縮尺図からは、さまざまな興味深いことがらが読み取れるが、とりあえず本題に限って言えば、図左側にみえる当時の岩崎別邸の範囲が明白になることである。それは、細い二重線の間に斜線の入った1940年式「石、混凝土、煉瓦壁」の記号から読み取れる。

馬頭観音の石塔は現都立庭園と位置が同じとすると、「岩崎別邸」の「邸」の文字の右側の本館の南南東でギリシャ文字のΨ(プサイ)状に4本の小径が交叉するところに、それは存在したはずである。

いま人口に膾炙した地形用語「国分寺崖線」が誕生したのは、戦後も間もない1952年である(福田理・羽鳥謙三「武蔵野臺地の地形と地質 東京都内の地質Ⅳ」『自然科学と博物館』Vol.19, 1952年)。

その命名の地元となった国分寺市(当時は国分寺町)には、あまり知られてはいないが「池の坂」という名の坂道がある。

現在JR国分寺駅が所在する段丘面(台地)は国分寺崖線を切る二つの谷によって南側に突き出す舌状となっているが、「池の坂」はその舌先を北に上るあるいは南に下る坂道で、現在は京王線府中駅前を発して国分寺駅南口を目指す路線バスがローギアにチェンジして上っていく。

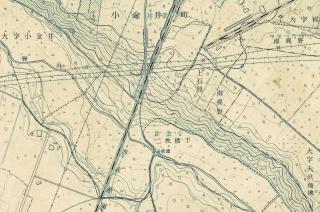

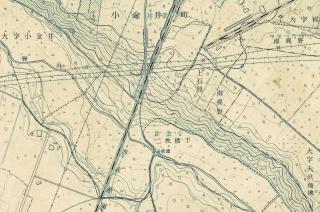

「国分寺崖線」は、若き地質学者の調査と地形図によって「発見」された。図はその「発見」に寄与したと思われる2万5千分の1「立川」(1906年測図之縮図、1923年測図、1937年修正測図、1947年資料修正〈行政区画〉、1947年地理調査所発行)の一部。図歴をみると、行政区画は別として描図の中身は1937年の様相と思われる。

「池の坂」は国分寺駅の南、縦の「こくぶんじ」の文字の下(南)につづく道の一部。「国分寺街道」はその東側、開析谷に沿って迂回して国分寺駅北口(当時改札は北側にしかなかった)に向かっている。その迂回路も新旧二本並行しているのが見える。当然ながら殿ヶ谷戸庭園は存在せず、旗竿式記号の垸工墻(かんこうしょう。コンクリートや石、煉瓦の塀を表す。現在この記号は用いられない)で北と西側を囲われた岩崎別邸が存在するだけである。別邸の敷地は「池の坂」に沿って、坂下まで目いっぱいとられていることに注意されたい。敗戦前の岩崎邸は、現在の殿ヶ谷戸庭園よりずっと広かったのである。

近世までの国分寺村は、この舌先下つまり国分寺崖線下の野川流域にあって、いまJR国分寺駅とその南北商店街があるのはその北側の高位段丘面にあたり、近世には別の村であった。それは玉川上水の分水にたよって享保期(1716~1735年)に開拓された新田のひとつで、本多新田という。本来の国分寺村は現国分寺市の「東元町」と「西元町」にあたる。国分寺市の元となった国分寺村は、1889年(明治22)、市制・町村制施行によって10カ村が合併させられて誕生した。その年は甲武鉄道新宿・立川間が開通した年でもあった。

2万分の1迅速図の原図「神奈川縣武蔵國北多摩郡國分寺村」(1881年・明治14)の一部。甲武鉄道開通以前、府中と国分寺を結ぶ道は、舌状台地の舌先の段丘崖(等高線の束)を少々東に振れて北に上がる。段丘崖にかかる部分が「池の坂」である。

国分寺崖線は国分寺村と本多新田村の自然の境界線で、池の坂は両者を結ぶ道の傾斜部であるが、そこは国分寺村と府中を結んだ国分寺街道の北延長にあたる。

しかし甲武鉄道と停車場(1889年開業)が建設された結果、そのルートは「池の坂」から外れ、現在の都立殿ヶ谷戸庭園東側の開析谷に沿って迂回し、鉄道を踏切で渡った新道に切り替えられた。

そうして、その殿ヶ谷戸庭園のほぼ中央に「馬頭観音」の石塔を見ることができるのである。

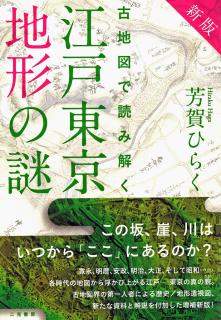

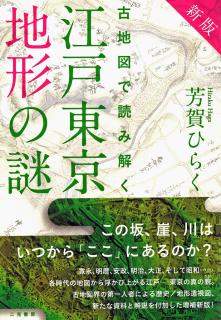

2020年10月23日発行(奥付)だが、著者分として今朝10冊が届いた。

初版は2013年7月だから、間に再版はあったものの7年が経過した。

本来は絶版として、自分のところで出すことを考えていたのだが、増補してもいいからとの版元の意向を汲んで今回の「新版」となった。

本文も大分訂正し、増補部と索引計16ページを新しく付した。

脱稿したのが6月だから刊行まで4ヶ月後のリリースだが、このご時世である。

ともあれ拙著のあらたな門出を幸いとしたい。

なお、新版に際してのあとがきは実は重要なことなので、以下に再掲しておく。

「二〇一六年の再版以降、あらたに知り得たことも少なくなく、今般版元のご厚意で増補改訂版が実現できたのはまことに幸いである。江戸図研究は『江戸図の歴史』(飯田・俵、一九八八)でひつつの完成をみたように思われているが、実は最重要の手描き図についてはようやくスタート地点に立った段階である。本文でも触れたように、江戸図にかんするこれまでの定説・通説のたぐいは見直されるべきで、そのことを付け加えて、増補改訂版のあとがきとする。(二〇二〇年六月」

あとがきで言いたかったのは、切絵図や大絵図など、民間発行の版図については研究がすすんでおおよそのことが判明しているが、その元となった幕府系の測量図や手描き図については実はほんの少しのことしかわかっておらず、まして版本もふくめて江戸初期図についての江戸期以来の通説は再考されるべきだ、ということである。

通説の疑問点などについてはあちこちで話もしてきたが、それはこの新版で展開してはいない。

また別の機会もあろうと思っている。

以下は増補部の一部である。

本稿その3の最後の写真は、上掲写真の右手の鉄道柵の囲いの中にある「馬頭観音」で、「二枚橋の坂」の標柱は写真の左上、白ライン(車道外側線)がゆるい逆「く」の字に曲がる角に立っている。

この馬頭観音について、『小金井風土記 余聞』(芳須緑、1996年)の「むかし話 二六 捨て場」には次のように書かれている。

「集落が構成されるとごみが出る。(略)人びとが忌み嫌う不浄なものも出てきてさて、それを捨てる場所が必要になる。小金井が(ママ)捨て場と伝えられるのは――。「貫井村 (略。東京学芸大学東門付近)」「二枚橋上 上・下小金井および、小金井新田の三部落の共有捨て場は、東町五丁目、野川付近にあったそうだ。現在は位置をずらして、西(ママ)多摩川線、二枚橋ガードの西側に、二本の松が植わる下に、馬頭観音の石像が、草にうもれてある。」「北関野 (略)」

「人びとが忌み嫌う不浄なもの」とは典型的には人間の死体であるが、近世社会においてはヒトが亡くなれば葬送され墓地に土葬されるのが一般的であった。火葬は近世においては特殊であり、それが一般化するのは近代以降である。だから古典落語「黄金餅」の、火葬場(桐ケ谷)で火葬死体から生前呑み込んでいた黄金の粒をせしめるというブラック・テリングは、江戸時代に仮託した創作である。

もちろんヒトの死体は「ごみ」ではない。ここで言われている「不浄なもの」とは「斃牛馬」(たおれぎゅうば・へいぎゅうば)のことであって、東日本では家畜の主体は馬であった。「馬頭観音」ないし「馬頭観世音」の石造物は馬の供養塔だが、実際には馬をはじめとする家畜の死骸捨所の目印として立てられることが多かったのである。

二枚橋の坂を通る道は、砂利鉄道敷設のための土手建設にあたってそのルートがいささか捻じ曲げられた。だから「馬捨場」の位置も以前とはすこし異なるのである。そして「二本の松」も伐られてしまった。しかしそれが坂の下方、つまり国分寺崖線の裾に位置することに変わりはない。

境界領域でもとりわけ坂下の路傍に設けられた「馬捨場」については、以下のような文章を前提としてはじめて了解が可能である。

「近世日本では、斃牛馬を飼い主が自ら解体することは認められず(多くの所では自ら埋葬することも認められず)、無償で長吏・かわたに渡された。引き取る者は、長吏・かわたの側の仕組み(旦那場の所持)で決まった。飼い主からみれば、渡す相手を選ぶ権利もなかったことになる。その形態は、関東では所定の馬捨場に出される場合が多く、地域を見回る非人がそれを見つけ、権利をもつ長吏に連絡して解体した。」(藤沢靖介『部落・差別の歴史 ―職能・分業、社会的位置、歴史的性格』2013年)

「長吏」や「非人」とは近世の被差別身分の称であるが、関東では問題意識が希薄でその存在が意識されることは稀である。しかし明治期も初めまではその社会構造は厳然として存在し、しかも江戸とその近郊を含む関東では浅草の弾左衛門支配下、長吏と非人の二重構造が機能していた。そうしてその存在は、多くの場合自然の地形と人為的な村界のふたつの要素の交点に顕在化したのである。

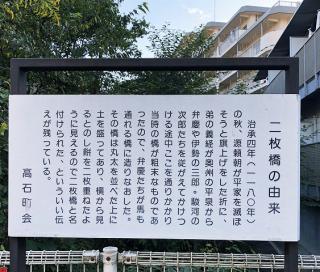

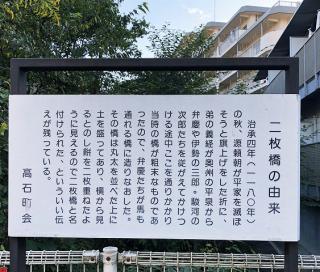

「二枚橋」という橋名はすこし調べただけでも、埼玉県戸田市や静岡県御殿場市にも存在し、江戸川区の南小岩にはバス停の名として残されている。

上の写真は川崎市麻生区高石の「二枚橋」で五反田川の支流に架かり、津久井道が走る至近に所在する。

ご覧のように古代末期の義経・弁慶伝説を伴い、町会が独自にそれを公示している。

伝説を「荒唐無稽」や「つくり話」などと言って一方的に否定するのは適切ではない。伝説が言わんとしているのは話の全体ではなく、一片の真実だからである。義経・弁慶はさておき、この場合伝えんとするところは橋が大変に古くからあり、またそれが架かっていた古街道が遠く奥州にもつながるものであった、ということなのである。

柳田国男は「伝説」の特徴として、「必ず一定の土地または事物に固着」し、それを「発生せしむる社會上の原因が無ければなら」ず、「英雄は單にある種の傳説の古さ貴さを確保すべく、次々に招き請ぜられるのが普通であった」と書いている(「傳説」『定本 柳田國男集26』1964年)。ここはそれにあてはまる典型例のひとつである。

そうしてこの川崎二枚橋を通る南北道は、かつては矢野口の渡しで多摩川を渡った「鎌倉道」のひとつで、小金井の二枚橋もその経路の一部であった可能性が示唆されているのである(藤原良章『中世のみちと都市』日本史リブレット、2005年)。

府中の側(南:図の下)からその二枚橋を渡り、多摩川線の下をトンネルでくぐって北上すると、国分寺崖線を上る坂道にかかる。鉄道敷設以前は、二枚橋からまっすぐ北上する坂道であった。

上り口から20~30メートルの右手に「二枚橋の坂」という小金井市の標柱が立っている。標柱の基体はコンクリート製の正方形の柱で、4つの側面にアルミの金属板が取り付けられたものである。しかし下の写真のように、ひとつの側面の説明板のみが無惨に剥がれ、ないし剥がされているのである。

小金井市都市整備部道路管理課に訊ねると、自然剥離の可能性があるという。しかし標柱4面に貼付けられた金属板のうち、この1枚のみがきれいに取れているのは不自然である。仮に剥がれたとしても、その金属板はどうしたのだろう。付近の住人がリサイクリゴミとして処理したのだろうか。

その詮索は措くとして、この説明板は以下のような文言で、それは「小金井市坂と遊歩道マップ」(小金井市都市整備部道路管理課 2009年10月・2016年1月増刷・2019年3月増刷)にも掲載されているという。ネットでみると次のような文言である。

「二枚橋の坂/西武多摩川線沿い。江戸道(連雀街道)から府中下染谷村や深大寺、甲州街道に抜ける道があった。/二枚橋悲恋物語の元となった野川に架かる二枚橋からこの名がついた。」

標柱にもし「西武多摩川線沿い」と書かれていたとしたら、そこは余分である。が、これも措くとして、標柱から坂下へ15メートルほどのところには、以下のような石造物も立てられていたのである。

図は1:10000地形図「東京6号西北部の25 多磨霊園」(1955年地理調査所発行)の一部である。

図の左下に「この図の測量は戦災及び経済復興のため貸与された下記の米国陸軍空中写真を併用」とあり、つづいて1947年10月に撮影された空中写真の番号が記載されている。つまりこの図は、大岡昇平が妻子とともに富永邸に一時寄寓(1948年1月から12月)していた時分の記録である。富永邸は図の左上「製糸工場」の崖下の「400」(地番)の数字のかかる家である。

鉄道には「西武境線」と注記があり、その「西」の字のすぐ右側の二枚橋には名前がないが、図の右上国分寺崖線を上ったところに「二枚橋上」と字名がみえる。

野川河川敷の多くは水田化されている。大岡が言うように二枚橋のところで川幅は急に狭くなり、川の左岸は広葉樹と針葉樹の記号が入り混じる。右端の朱色の四角を擁するエリアは中島飛行機の三鷹研究所跡地で、「国際キリスト教大学」と注記がなされている(図外)。右上に引き込み線がみえ「小金井砕石場」とあるのは、戦災復興特需の多摩川の砂利を適切な建築素材とすべく、ここで盛んに分別し砕石していたのである。

こちらは1万分の1地形図「東京6-4-4 小金井」(2003年1月国土地理院発行)の一部で、上掲図とほぼ同範囲である。

橋には「二枚橋」と注記があり、その南側に巨大な「塵芥焼却場」が稼働している。「二枚橋老人福祉センター」とあるのは、焼却場の余熱を利用した浴場や温水プールの施設であろう。

しかしこの図でもっとも注目したいのは、国分寺崖線上の住宅地の拡大や都立公園、運転免許試験場などの施設の展開ではなくて、野川の流路である。

河川改修の結果その形と幅がまったく変容し、さらには常流の水深すら変化したと思われる。

その時は橋も、その構造や躯体素材そして幅も長さなども、以前とは大きく変わってしまったのである。

写真左手は小金井市東町1丁目で野川に架かる二枚橋、右手はかつて是政線と称していた西武多摩川線の土手である。またそれぞれの背後は、右手が都立武蔵野公園、左手が同野川公園である。

中央の奥が明地となっているが、ここには調布市、府中市、小金井市の3市によって1957年に設立、2010年に解散した二枚橋衛生組合の可燃ゴミ焼却施設が存在していた。写真奥は調布市野水2丁目1番地で、リサイクルゴミや粗大ゴミを扱う「調布市クリーンセンター」の建物が見える。

この一帯は府中市、調布市、小金井市、三鷹市と4市の境界が輻輳し、いわゆる迷惑施設が立地しやすいのである。

このはずれの地に、いずれの時ともわからず古くから存在したのは橋であった。その次に古いのは鉄道とその土手で、多摩川で採掘した砂利運搬目的で開設され100年以上の歴史をもつ。それ以外はすべて近年の施設である。

戦後間もなくのベストセラー『武蔵野夫人』(大岡昇平)に描かれたこの一帯は、次のような景観だった。

「道は多摩川から砂利を運ぶ軽便鉄道の土手の下をくぐると、初めて斜面に追従することをやめ、この辺で急に狭くなった野川の流域の湿地を渡って、右の方の陽(ひ)にあぶられた草原に進み入る。二、三尺に足りない灌木の若木が叢(くさむら)をなしている間に、ところどころ赤松が立っている。」

ここで言う「道」とはいわゆる「はけの道」のことであり、主人公の進行方向は鉄道をトンネルでくぐるまでは西側から東に向かっていた。進行方向を南に変え、橋をわたって進み入った「草原」は今の野川公園である。大岡はその戦場体験の故もあって、土地の高低差や川幅の広狭といった地形や景観に敏感であったが、この橋とその名前にとくに留意することはなかった様子である。