本年7月2日の本欄で「ハクチョウ、トンデモ大発見」の記事を書いたら何人かから反応があった。

今度の記事はその「続」のようなものだが、「大発見」ではない。

知る人ぞ知る「トンデモ」ではあるのだが、児童(動物)文学の定番で公共図書館の検索ではその作品が収録された書籍は、1館につき10~20種類が楽にひっかかる。

影響力は前例の短歌の比ではない。

椋鳩十(本名久保田彦穂、1905-1987)という児童もの作家の作品である。

鹿児島県立図書館長も務めた人物で、代表作のひとつ「大造じいさんとガン」は小学校5年生の教科書にも掲載された。

それが今回の「話題」である。

基本は前回のハクチョウ同様、「肉食/草食」の誤りとして本欄の「続」なのだが、それだけではなく、物語全体が意図的な感動話としか言いようがないのである。

そうであるにもかかわらず、いやそれであるがゆえに、読者はいとも容易くとりこまれてしまう。

動物擬人化・感動ものとしては新美南吉の「ごん狐」がすぐに思い浮かぶが、近年まで動物物語は結局のところヒト文化の反照にすぎず、イソップ寓話の昔から教訓が主流、近代日本の出版文化においては「泣かせ」や「英雄譚」が売りとなっていた。

いずれにしても自然ないしは野生に生きるもののリアリティは、周到な観察と研究をもとにした動物行動学の成果以前は、ゼロというよりマイナスと言って差支えない。

ディズニーの「ライオンキング」はもちろんのことだが、シートンの『動物記』も、たとえば「オオカミ王ロボ」などは動物に仮託した虚構の人間話ではないかと疑っている。

その動物物語のなかでも、本作は別格の「ウソ話」である。

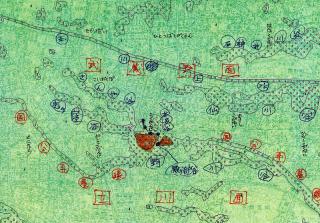

物語は栗野岳(霧島山地西端部、鹿児島県姶良郡湧水町)の麓に住む老狩人の大造じいさんの話、という設定である。

幸い小峰書店の椋鳩十動物童話集第6巻『大造じいさんとガン』(ほか2作品収録。1990年刊、上掲。表紙画藪内正幸)の巻末に、今泉忠明氏の「この本にでてくる動物たち」という10ページほどの解説がある。

この作品の「矛盾」については、今泉氏は以下のように控え目な「批評」をしている。

「大造じいさんは残雪(ガンのリーダーの仇名)を捕らえるためにタニシを糸で結び、ガンを釣ろうとしていますが、ガンの主食は植物質で、ハクチョウやカモのようにはタニシを食べませんから、ガンをおびき寄せるのはとても難しかったと思います。」

折角の解説だが、「ハクチョウやカモのようには」というところは、「ある種のカモのようには」としなければ正しいとは言えない。

既述のようにハクチョウの主食は植物であり、魚ないしタニシのような巻貝類を食べるのが目撃されたとすれば、それは個体による特異例である。

他方、カモは種によって草食、ないしは雑食、またもっぱら魚類などの肉食と三類があり、一概に「タニシを食べる」などとは言えない。

作中、おとりの餌として「タニシを五ひょうばかり」、挙句の果ては「いきたドジョウをいれたどんぶり」まで登場するのには笑うほかない。

さて、問題のもうひとつはその舞台である。

マガンやヒシクイなどのガン類は渡り鳥の典型だが、九州地方で越冬するかといえばそうではない。

日本列島に飛来するガンの8割が越冬すると言われるのは宮城県北の蕪栗沼などを含む伊豆沼一帯であり、他は各所に少数ずつ、それも本州どまりで九州は現在飛来数ゼロである。

九州も南では歴史的にも珍しく、まして南西諸島で見られることはないのである。

気候の変動要素もあり、過去に鹿児島に飛来したガンは絶無と断言できないまでも、継続的な越冬地は存在せず、仮に飛来した例があったとしても10羽以下、「大(たい)ぐん」(作中の表現)などはあり得ない。

ガンは雁(かり)の別名で小学唱歌でも親しまれているので、全国的にありふれた存在のように思われているが決してそうではない。

決定的な問題点は、このストーリーの主人公とも言えるガンの群れのリーダー「残雪」と、おとりのガンを襲ったハヤブサとの「戦い」にみられる(注記すれば、山形有朋の号が「含雪」であったことからもわかるように、「雪」は旧日本軍人好みの雅号の一部である)。

そもそも猛禽とは言え中型の鳥であるハヤブサが、体重も異なる大型鳥類のガンを空中で襲うという設定からして眉唾もので、おとりを救おうとして「残雪」がハヤブサに体当たりする行為にいたっては、「肉弾英雄譚」の擬制にすぎないのである。

自然界にもしそうした行為が見られたとすれば、それは群れの生存を最優先すべきリーダーの義務の放棄であり、とっぴょうしもない恣意的逸脱である。

話ではその勇姿に打たれた大造じいさんは、狙っていた鉄砲を下ろし、仇敵であったはずの「残雪」を保護して翌春放鳥する。

以下は作品の末尾近く、大造じいさんの言葉である。

「おーい。ガンのえいゆうよ。おまえみたいなえらぶつを、おれは、ひきょうなやりかたで、やっつけたかあないぞ、なあおい。ことしの冬も、なかまをつれて沼地へやってこいよ。そうして、おれたちは、また、どうどうと、たたかおうじゃないか。」

この物語は、大造じいさんとガンのリーダー「残雪」の積年の知恵比べないしは戦いと、ハヤブサと「残雪」の戦いと、二重の「戦い」で構成されている。

その戦いのリアリティは人間の「歴史」以前、すなわち自然ないしは野生においてはゼロなのであるが、ストーリーテリングの基層には古色蒼然とした集合的無意識(「武士道」や「騎士道」の類)が横たわっていて、物語は当時そして現在もなお著者と読者が共有するそれによって成り立っているのである。

この作品は泥沼の日中戦争勃発4年後、「日本人」だけで300万人以上の死者を生む太平洋戦争突入1ヶ月前、雑誌『少年倶楽部』(11月号)でリリースされたものである。

そのことを念頭に置くとき、この物語が戦争という舞台の「書割」を利用しつつそれ自身も戦争の書割にすぎなかったことに気が付く。

椋鳩十の、それこそ無垢な動物と児童にことよせた虚構売文の戦争責任は、いまだ問われることはないようである。

それは『声に出して読みたい日本語』(2001年、草思社)が大ベストセラー(250万部)となった明大の齋藤孝が、『齋藤孝のゼッタイこれだけ!名作教室 小学3年下』(2012年、朝日新聞出版)や『小学生のうちに読んでおきたい名作101』(2020年、日本図書センター)をはじめとする数冊の自著で、何の疑念もなくこの作を喧伝していることでも明らかであろう。

こしらえものの安直な感動話でない動物譚の一例として、クレア・キップスの Sold for a Farthing をあげておこう。邦訳は『小雀物語』『ある小さなスズメの記録』と2種類ある。この作品は第二次世界大戦のロンドン空襲下で書かれた物語である。一方、幸田文の少女時代の回想「アカ」は小学校6年生の教科書に採用された犬の話だが、感動動物譚のなかではウソがなく、率直に評価できる作品である。