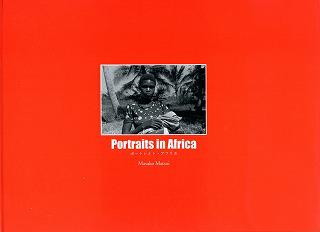

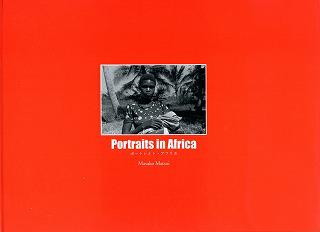

『 Portraits in Africa ポートレイト・アフリカ 』 ―松井正子写真集―

松井正子著 ISBN978-4-902695-26-7 C0072

A4判ヨコ長 84ページ 本体2500円+税

撮影:アンゴラ共和国(ルアンダ・ロビト・ベンゲラ)、モザンビーク共和国(ベイラ・ケリマネ・テテ)、ジンバブエ共和国(ハラーレ・ムタレ・チマニマニ)

著者紹介

松井正子(まつい・まさこ)

東京都生まれ、上智大学卒。

ワークショップ荒木経惟教室で写真を学ぶ。

写真展「海からの影―ポルトガル」「遠い写真―モザンビーク・アンゴラ」「バルト」「O Sul―南へ」「Os Lusiadas」「Brasil・Brasil」「約束の場所」。

写真集『遠い眼差し』等。

著者のことば

ポルトガルとブラジルの写真を撮り続けていたが、最終的にポルトガル領だったアンゴラとモサンビークを撮影したいと思っていた。初めて訪れた1989年当時は、日本との国交はなかった。両国ともに長い民族運動の後、ポルトガル本国での革命運動を契機に1975年に独立を達成。しかし南アフリカに支援された反政府勢力との泥沼のような内戦がはじまった。内戦は、南アフリカのアパルトヘイト関連法が全廃された年である1991年のアンゴラ包括和平協定、1992年のモザンビーク包括和平協定の調印まで続く。そのため、多くの難民が隣国に押し寄せていた。そのような状況で行くことは叶わないだろうと諦めていた時、国交のあったジンバブエからモザンビークに向かうテレビクルーがおり、便乗させてもらうことにした。

最初に向かったジンバブエには、たくさんの難民キャンプに難民が増え続けていた。また、英国から独立の際、北朝鮮が支援した経緯があった関係で、在ジンバブエ日本大使館には日本赤軍派活動家の顔写真が貼られていた。当時は混乱が少なく比較的穏やかな時期であった。

次に訪れたモサンビークでは、ほとんどのインフラが破壊されていた。通信、交通の手段が極めて少なく、電話ができるということがいかにすばらしいことかを再認識した。首都マプトには戦火で親をなくしたストリートチルドレンが大勢いた。

子供たちに絵を教えているマランガターナという画家がいると出発前に聞いたので画用紙とクレヨンを持参した。日曜日に絵を教えている場面に立ち会うと、大勢の子供たちが自由に地面に棒で線をひき、石や枝や、落ちているものを使い、絵を描いていた。絵はすべてを奪われても描けるのだ。絵の概念が画用紙・クレヨンに直結する自分の頭の貧困さを思い知った。2004年にトリノの大学でモザンビークから来た大学院生に会った折、マランガターナを知っているかと聞いたら、今は美術学校の教授になっており活躍していると話してくれた。その後、2011年1月に75歳で逝去し、モザンビークを代表する画家として国葬された。

最後にアンゴラに向かうことになるが、入国には厳しく、入国許可は事前にはだせないが、来たければとにかくルアンダ空港に来るようにと言われ、この機会を逃したらもう二度と行けないのではと思い、向かった。ハラーレ発の飛行機で夕方ルアンダに降りた人たちは既に入国し誰もいなくなった。入国審査官1人しかいない空港に放置された。静けさの中、持参した蚊取り線香を焚き、ハラーレで買ったウィスキーを飲んでいた。明日の飛行機で戻らねばならないかと考えていると、日付が変わり、やっと情報省からの許可があり入国できた。経験のない旅の始まりだった。

アンゴラは撮影制限が厳しく自由に動くことが困難だった。無断で撮影した人が捕まったばかりだから注意するようにと南アフリカから来たBBC放送のカメラマンに教えられた。思うように動けないでいると、明け方、突然に情報省からベンゲラにいけることになったから空港にくるようにと電話がある。しかし、空港で待っていたのは、兵士が向かい合って座る戦闘機であった。反政府軍に占拠された上空を通っていくため、兵士たちの表情は皆硬い。自分にはその恐怖をイメージする事ができなかったのは幸いであった。

街では子供たちは、どこでもボールの替りにぼろ布を丸めサッカーに興じていた。野球をしている人たちがおり、珍しいのではないかと尋ねると彼らはキューバから来た兵士だと言われた。また、驚いたことは、この国交さえない国に住友商事や小松製作所などから駐在員が派遣されていたことだ。企業戦士の一つの意味を理解した。彼らから、通常の買い物は、アンゴラ通貨が価値をなさず、ドルで買ったビールが通貨がわりになっていると聞いた。これらの国々でカメラを向けた人々は、エネルギーがあり不思議な力強さがあった。

この写真集は、アフリカで撮影した写真をポートレイトという視点でまとめた。どこの国であれ、どのような状況であれ、日々の営みを繰り返し生きる人々がいる。その眼差しを受け止めた。写真は、必ず対象があることから始まる。私が見ているが、私は見られているという対等の関係。シャッタースピードと同じ一瞬の接点の中、人に内包されるエネルギーが閃く。

『東京の縄文学 ―地形と遺跡をめぐって』

安孫子昭二著 ISBN978-4-902695-27-4 C3021 A5判 296ページ

カラー口絵4ページ 本体2800円+税

「縄文人はなぜ八丈島に渡ったか」から、「奥多摩の石器製作」まで、全37話。

島嶼部から都心部、武蔵野台地、丘陵地、山地へ。

発掘現場とその報告書をたどりつつ明かされる、先人たちの知られざる知恵とその足跡。

カラー口絵、図版、地図多数、東京の縄文土器編年表、参考文献、索引付

安孫子昭二(あびこ・しょうじ)

1944年、山形市生まれ。國學院大學文学部史学科卒業。博士(歴史学)。

多摩ニュータウン遺跡調査会・東京都教育委員会・大成エンジニアリング株式会社を経て現在に至る。著書『縄文中期集落の景観』『縄文時代の渡来文化』(共編著)。

目 次

■第1章 島嶼の縄文遺跡

第1話・縄文海進と噴火のはざま(大島町下高洞遺跡)/第2話・縄文人はなぜ八丈島に渡ったのか(八丈町倉輪遺跡)◇コラム1・神津島の黒曜石

■第2章 都心の縄文遺跡

第3話・海中から出土した縄文土器(港区汐留遺跡)/第4話・荒川流域の海進と巨大貝塚(北区清水坂貝塚・中里貝塚)第5話・目黒川流域の前期貝塚(品川区居木橋遺跡)/第6話・再開発で発見された貝塚(大田区雪ヶ谷貝塚)/第7話・貝塚発見の経緯をさぐる(荒川区延命院貝塚)蔵台遺跡)/第8話・大森貝塚発掘再考(品川区大森貝塚)/第9話・岬に所在する貝塚とその領域(港区西久保八幡貝塚と愛宕下遺跡)/第10話・貝塚が移転する話(文京区御茶ノ水貝塚)/第11話・皇居内で発見された縄文貝塚(千代田区旧本丸西貝塚)/第12話・妙正寺川流域の環状集落(新宿区落合遺跡)/第13話・都心に残されていた縄文集落(渋谷区鶯谷遺跡)/◇コラム2・“新宿に縄文人現る”

■第3章 武蔵野の縄文遺跡

第14話・1万5千年前のサケ漁(あきる野市前田耕地遺跡)/第15話・9千年前の環状集落(府中市武蔵台遺跡)/第16話・連弧文土器の由来(国分寺市恋ヶ窪遺跡)/第17話・大形石棒4本が出土(国立市緑川東遺跡・立川市向郷遺跡)/第18話・土器作りの謎を解く細密編布痕(府中市本宿町遺跡)/第19話・多摩川低地の後期集落(日野市南広間地遺跡)/第20話・後期の集団墓地(調布市下石原遺跡・町田市野津田上の原遺跡)/第21話・晩期の特殊な祭祀遺構(調布市下布田遺跡)◇コラム3・野川流域の「湧泉」と縄文遺跡

■第4章 丘陵地の縄文遺跡

第22話・震災の跡(町田市小山田13遺跡・TN200遺跡)/第23話・多摩丘陵の大形住居跡群(多摩市和田西遺跡)/第24話・中期集落の3形態(八王子市TN N0.72 ・ 446 ・ 446-B 遺跡)/第25話・東京ではじめて発掘された環状集落(八王子市神谷原遺跡)/第26話・土偶が大量に出土(稲城市TN No. 9遺跡)/第27話・粘土採掘と土器作り(町田市TN Na 248・245遺跡)/第28話・境川流域の拠点集落(町田市忠生AI遺跡)/第29話・中期末から後期の霊場(八王子市小田野遺跡)/第30話・切目石錘で編布を編んでみる(野津田上の原・八王子市深沢遺跡)/第31話・縄文土器はなぜ変化するのか(町田市鶴川M遺跡・稲城市平尾9遺跡)/第32話・東京のストーンサークル(町田市田端遺跡)/第33話・晩期の拠点的大集落(町田市なすな原遺跡)/第34話・漆工芸の集落(東村山市下宅部遺跡)/◇コラム4・AMS炭素年代測定値の暦年較正の問題

■第5章 山地の縄文遺跡

第35話・関東山地の狩り(檜原村中之平遺跡)/第36話・多摩川上流の中期集落(青梅市駒木野遺跡)/第37話・奥多摩の石器製(奥多摩町白丸西の平・海沢下野原遺跡)

◇東京の縄文遺跡編年表

あとがき/参考文献/索引

アベおぼっちゃま政治があきらかにしたのは、この列島に存在するのは近代国家にはほどとおい政治体制、つまり法治国家ではなく、官治国家であった、という事実であろう。

法治国家や法治主義が、タテマエにすぎないのはお隣の中国も同様であって、所詮は官すなわちマンダリン・システム(アジア官僚制)の手のひらから抜け出せていないわけである。

沖縄の辺野古の事態は、国家が地方行政法をも当然のごとく踏みにじる。

「戦争法案」は、国家がその憲法を無視、破壊した典型である。

国家自らが、率先して不法行為を行う。

その尖兵は官鬼や官畜と化す。

明治の御世に谷中村の村民の目や口に、文字通り泥を押し込んだ光景は、いま沖縄で展開されている。

なぜそのようなことが、この国においてまかりとおるのか。

つまりは近代法の根源が、まったく理解されていないのである。

法のもっとも重要なはたらきは、交通信号のごとき「ルール」にあるのではない。

近代法の第一の意義は、権力の恣意を防ぐことにある。

それが社会の公共性やバランス、平等や正義を破壊するからである。

中国の赤い独裁者毛沢東は法を嫌った。

それは、自己の独裁力、つまり恣意が、法によって縛られるのを肯んじなかったからである。

毛(マオ)の中国は、巨大な数の暴力と飢餓による死者を生んだ。

彼の功罪は、罪過のほうがはるかに大きい。

北朝鮮の王朝については、触れるまでもない。

法に掣肘されない権力は社会に塗炭の苦しみをもたらし、あちらこちらに血にまみれたハイウェイを敷設する。

権力をもたない個人の罪と、国家権力のそれを較べれば、罪過は後者のほうが、はるかに、桁違いに大きい。

だから、それを制御するために、近代法が存在する。

近代法は、官を掣肘するために存在するのだ。

しかし日本人が一般に官を掣肘するものとして扱わず、逆にそれに追従するのは、中国とはまた別個の、総ぐるみのごときぶらさがり構造(結局のところ、それはドレイ制の現代形なのだが)が貫徹しているからである。

この前の戦争の教訓が、一般に学習されていない所以である。

3・11という第二の敗戦も、一般には学習されないのである。

現代は平成の御世であるが、平成時代ではない。現代は東京時代であり、東京マンダリン政府が日本国家ならざる東京国家を支配している。

カール・レービットの言う自己批判の学習には、東京そのものが崩壊し、大量のレフュジー(難民)が発生する日を待たなければならないのかもしれない。

かつてそうであったか、いまなおそうであるかの違いはあるが、あらゆる宗教は新興宗教である。

そうして、それらの始祖は、沈黙を基底にもつ口説の徒であった。

しかしここで言いたいのは、身辺に見え隠れする、低級かつ軽薄な、政治的口説の徒のことである。

これに処するに、交わりを断つことが最上であり、それ以外の対応はありえない。

そのような者は、AでBと言い、QでPと言いつつ世にはばかるからである。

つまりその口説によって他人に取り込み、おだて、畏服させ、そして利用し、さらには貶し、ついには脅す。

彼が平生もっとも得意とするのは、倫理という、ソフィスティケイトされた脅しである。

ためにして人を操ること、それが政治であり、彼の使命でもあると信じて疑わない。

その手口を知った者は嫌悪して交わりを断ち、いまだ知らざる者は信奉者となる。

秋山さんの最初の印象は、よくなかった。

男でも女でも、酒場で大きな声で話している人は嫌いである。理屈を言う手合いはもっとイヤだし、何人かと連れ立って酒場に来ているヤツも基本的には警戒し、敬遠する対象である。

秋山さんの第一印象は、これらすべてにあてはまった。以後、新宿ゴールデン街「ナベサン」の傾斜角48度13段の合板階段を上る途中でその声が聞こえたら、警戒警報であった。

ナベサン主人渡辺ヒデツナ氏も大きな声を出したが、理屈は強くない、というより弱い。それで無理に強がりを言うから、逆にくみ易しの印象を与えた。

私がナベサンに通うようになったのは、人というよりは、物質と空間のテイスト、つまり場所に魅入られたからだ。そこにその場所を維持する強がり男(ヒデツナ)が存在したからだ。かような場所を他に知らない。

東京に出てきて半世紀近く、酒を飲みだして同年間、しかし、通った酒場は、甘えた場所は、ナベサン以外はない。

秋山さんに対する印象が変わったのは、漱石全集の編集者としての仕事を知ってからである。私も編集者であった。しかし、彼の仕事ぶりは文句なく第一級であった。その仕事の背後には、まれに見る不羈、そして緻密の性(さが)がとぐろを巻いていたのである。

彼は雑誌や書籍の編集経験を語る際に、自分の片手を握り他方の手の平に叩き付けるようにして、よく言った。「そんなものに、コレが捺(お)せますか」と。

コレとは、岩波書店の本の裏表紙や背にあった、ミレーの「種まく人」の印である。ああそうか、と思った。岩波書店の出版物の「水準」は、このような自負心と不羈の魂によって辛うじて維持されているのだな、と。

仮に「漱石全集」の編集過程が彼のほとんど孤独のたたかいに支えられていたとしても、その淵源は「岩波」の自負心であり、最終的に編集者のこだわりを許容する社の器量が存在したこともたしかである。

かくして日本の近代出版においてひとつの「事件」というべき「(秋山)漱石全集」は誕生した。私はそのことに深く感じ、羨望もしたのである。私は三流の出版社の三流編集者であった。のちに社長と呼ばれるようになっても、その自認に変わりはなかった。

三流出版社の軛(くびき)を脱し、自前のひとり出版社をつくったのはいいけれど、その出発点から蹉跌であった。

ようやくまともな本を世に送れたかなと一息ついたとき、資金は既に払底していた。以来、口に糊するその日暮らしの態であったけれども、そしていまもそうであるけれども、秋山さんの目にはどう映ったのだろう。

批判がましいこと、まして皮肉な言葉も、聞いたことがない。逆に秋山さんから、「上井草通信」の連載を本にしたいが、出してもらえないか、と声掛けられた。製作資金は用意するという。まことに有り難い話であるけれど、すぐに返事が出来なかった。

私のようなところでいいのだろうか、という疑問もあったが、もっと懸念されたのは、秋山さんのような人とさらに付き合うには大変な「制動」が必要だと直感していたからである。

平たく言えば、深い関係となるほどに、喧嘩別れの臨界に近づく予感があったのである。敬しつつ、就かず、が正しい関係と思われた。私は悩んだ。けれどもしかし、私がその申し出にすぐ応諾しなかったことに対し、彼が不満とも不安ともつかない言葉をもらしていたと聞いたとき、引き受けることに決めた。こうして『石や叫ばん』は之潮から刊行された。

しかし私が秋山さんと喧嘩別れすることはなかった。死に別れるとは、予想外であった。

病名が明らかになり、秋山さんが「上井草通信」を終刊と決め、しかし誰か代わって発行を引き受けてくれる人がいないか、とその通信の最後にあったのを目にしたとき、それは私に向かって告げられた言葉だと思った。

通信の発行に必要なものをいただきに上井草のお宅にうかがったとき、秋山さんはそれまでの秋山さんとほとんど変わらない様子であった。お宅にはほかに誰もいなかった。

帰り際、門を出て、生け垣の角で坂を下っていく私を見送ってくれたあの姿を、忘れることができない。

ようやくのことで、第1学期終了。

授業前日は、平均睡眠3時間。

この歳で、と思いますが、いたしかたございません。

過去とその後の不勉強がたたっているのであるから。

春先に気がつかなかった、東京経済大学の新次郎池入口にある樹木。

花はとてもよい香りがして、蝶類もあつまってくる。

でも、葉っぱをちぎればよくない臭い。だから、「クサギ」という名を頂戴する種だったとは、知りませんでした。

今日の「戦争法案」国会周辺抗議行動は、連日、炎天酷暑にもかかわらず2万5000人の人出。

しかし、いま現出しているのは平和国家とか軍事国家とかいう構図ではなくて、厳然とした「アメリカの意志」であって、それに沿って三代目坊ちゃん政治家が、対中走狗戦争体制を成立させようとしているだけなのですが・・・。

なにやら日本共産党と口ぶりが似てきてしまいました。

JR中央線国分寺駅南の坂を下り、三叉路を左に曲ると、左手は「ブックショップいとう」である。そこで買ったセコハンの文庫本を手に、お向かいの「カフェ・スロー」で一休み。そのレジ手前のブックコーナーに並んでいた雑誌の表紙に「国分寺崖線を極める!!」とあってつい購入、そのまま自転車で研究室に向かう。

研究棟は、武蔵野面の開析谷斜面、新次郎池として知られたハケの際、つまり崖縁に立地しており、春の窓先はクヌギの新緑がまぶしい。それは黄緑というより金色に近い色相。たくさんの蘂が房状に垂れ、亭々たる木々の若葉とともに夕日を反射するからである。その向こう、立川面に展開する住宅地の屋根屋根と、多摩川沖積地を越えた彼方には多摩丘陵が横たわって(「多摩の横山」)いる。つまり、「国分寺崖線を極める」には恰好の場所。

「東京時層地図」の段彩陰影図から、大田区・品川区の一部。ピンは下から、池上駅、大森駅、高輪プリンスホテルの位置。池上付近に「南北崖線」は存在しない

2014年10月刊のオールカラー雑誌『き・まま』4号の26ページから33ページまで、8ページが「第2特集 国分寺崖線を極める!!」に充てられていて、当誌の編集者諸氏は立川市から大田区までの国分寺崖線を文字通り歩き通し、「極めた」ことがよくわかります。私も実は、国分寺崖線を起発から終尾地点まで歩き通したことはない。記事をあちこち読みながら、フムフム、そうかここは行かなくちゃ、などと大変参考になりました。

ところでそのうち1ページは独立した記名コラム記事。冒頭に以下のような記述があって、こちらは大変驚きました。

「国分寺崖線は、古多摩川によって形成された河岸段丘のひとつです。/立川市砂川九番付近に始まり、最終的に大田区西嶺町から千鳥付近で南北崖線(こちらは海によって作られた海食崖)とつながっています。湧き水が豊富であったために古くから人々が住み、縄文時代の古墳があちこちにあります」

縄文時代に古墳は存在しない。古墳とは、古墳時代の特殊な埋葬遺跡に対する称だからです。正しくは「(崖線の上に沿って)縄文時代の遺跡や古墳時代の遺跡(古墳)があちこちにあります」でしょう。編集者も見過ごした、単純な誤記か。ちょっと歴史を勉強した人であれば、笑って済ませられることだから、それほど問題がないかもしれないけれど、もうひとつのほうはそうはいかない。

「南北崖線」というタームが、あたかもそうした地形が実在すると言わんばかりに使用されているのには困ったものです。

たとえば大田区のホームページ「05:池上」には「池上本門寺周辺は、南北崖線という起伏のある地形により、多くの坂道があります。また、崖線の緑は社寺の背景になっており、区の花である梅の名所である池上梅園もそれに連なっています」(https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/keikan/18syoku/05_ikegami.html)

とあって、一般の人が読めば、大田区池上にはそんな崖線、つまり急勾配の連続した斜面が南北に連なっているのか、と考えてしまうでしょう。

しかしそれはまったくの誤りである。池上周辺は南北崖線どころか、呑川の谷を中心に入り組んだ谷が集中する複雑侵食地形地帯である。単純な海食崖の「南北崖線」なら、坂はほとんどが東に下る、あるいは西に向かって上る急坂でなければいけないが、そのような現実は存在しない。

この「南北崖線」という誤った用語の淵源は、1994年(平成6)年発表『東京都都市景観マスタープラン』に登場した「南北崖線軸」という言葉にあると思われます。

そこでは「景観基本軸の景観形成基本方針」として「11の景観基本軸」が挙げられ、「景観基本軸は、東京の景観構造の骨格となっている河川、崖線や幹線道路等を中心とした帯状の地域です。東京の景観づくりをすすめていく上で、特に重要と考えられるもので、積極的な景観形成をすすめていくことが重要です。/マスタープランでは、下町水網軸、隅田川軸、南北崖線軸、都心東西軸、臨海軸、玉川上水・神田川軸、多摩川・国分寺崖線軸、武蔵野軸、丘陵軸、山岳軸、島しょ軸の11の景観基本軸を設定しています」と謳うのでした。

そうして「南北崖線軸」については、「城北から都心を通り城南に至る武蔵野台地東端の崖線に沿った緑の多い軸」とし、「南北崖線軸では、公園緑地や樹林地などをネットワーク化した緑の回廊づくりを中心に崖線の緑をつなぎ、地形や自然を重視した景観づくりをすすめます。/あわせて歴史的・文化的背景を生かした街並みづくり、眺望点の確保など、緑ゆたかな歴史と文化の薫る街を育成していきます」としている。

結局のところ、「南北崖線」ならざる「南北崖線軸」とは、「マスタープラン」作文中の仮用語であったにすぎない。まして「南北崖線」には、地形学的あるいは地質学的な見識は不在でした。

なぜならば、地形・地質上の固有名詞には、模式地を指定した後、対象域のうちもっとも知られ、また適切な地名を選んで命名するのが正しいのであって、場所を特定できない普通名詞、この場合は単なる方位語は、避けるべき第一のことがらであるからです。つまり、「国分寺崖線」や「立川(府中)崖線」に対応できるような地形地名としては、「南北崖線」はそもそも存在し得ないのです。

だから、それは「景観」を言葉として恰好つける文章のなかに、「軸」を付けて用いられただけである。「南北崖線」などという無神経な用語がまかり通るとすれば、それは「東京」以外は目に入らない、「東京人」の蒙昧の故でしょう。武蔵野台地東端の海食崖ラインは、数多くの開析谷によって侵食され、まとまった形として「崖線」をなしているところはごく一部である。だからさすがの都官僚作文にあっても、「崖線」とは言わずに「崖線軸」とゴマ化している。

「崖線」という言葉は、残念ながらまだ一般語として市民権を得ているわけではない。だからこそ、現実対応としては混乱してしまう「南北崖線」なる語は用いるべきではない。

「景観」を大切にしたいのなら、おおざっぱな「線引」用語で「ケリ」をつけるのではなく、遺された「場所」を大切にするためにも、ティピカルな地形とよく知られた地名を用いて、「大森崖線」とか「赤羽崖線」とか、「日暮里崖線」「高輪崖線」とするのが望ましい。それをまとめて言いたいのなら、誤解を避けるために「赤羽―大森崖線ライン」と、少々複雑な言い方は避けられない。それは「日本語」に対する、「東京人」としての最低限の「作法」であるからです。

大田区は、都のナントカ局あたりの作文を鵜呑みにしないで、地元の矜持をもった認識を基本とすべきでしょう。またモノを書く若い人にも、クリティークはオリジナルな思考に欠かせないことに思い至ってほしいものです。

今月初め、東京の主要紙訃報欄は3月4日に鈴木理生(まさお)氏が亡くなったと伝えました。

享年88。死因は肺がんとされましたが、諸方大分弱っておられるとは仄聞していたところ。元来は著者と編集者という関係のお付合いでしたが、自宅が比較的近隣ということもあって、数年前までお互いの行き来もありました。鈴木氏には拙著『江戸の崖 東京の崖』が出たとき、書評で「迷著のような名著である」とお褒め(?)いただき(「図書新聞」2013年2月2日)、まことに恐縮したものです。

氏のいくつかの著作のなかでも『江戸の川 東京の川』(1978)は繰り返し読みました。その「川」と私の「崖」本に、「東京の坂本」の嚆矢となった『江戸の坂 東京の坂』(横関英一、1970。続1975)を加え、そのタイトルの形式から、私は冗談半分にこれらを「江戸・東京地形三部作」と言ったものです。

ご厚誼いただいたことに謝し、あらためてご冥福をお祈りいたします。

ところでインターネット百科事典Wikipediaの「鈴木理生」の項は「日本の歴史学研究者・歴史学者。本名は鈴木昌雄。江戸を対象にした歴史研究をすすめ、地質学や考古学の知見をも活かした実証的な都市史研究をおこなった。とくに、徳川家康が幕府を開く以前の江戸について、あらたな歴史像を提示した」としています。

たしかに「江戸」をメインフィールドとはしていたものの、鈴木氏は歴史学者ではありません。本領は地理学で、また「実証的」というところも正確ではない。「地形」や「都市」の事象をフィジカル(地形的・土木技術的)な面から考究すれば実証的かといえば、そうではないからです。

氏の「業績」は、ともに東京の地方公務員であった菊池山哉のそれにつながる「素人学」あるいは「民間学」の系譜に位置づけられるべきものでしょう。「素人」とは言っても、「番町」に育ち、海軍を経て法政大学に学び、千代田区職員となって「区史」編纂主任に抜擢され、江戸東京史の中心を「勉強」しつつ飯塚浩二や貝塚爽平、前島康彦や杉山博といった著名な「玄人」達と渡り合った方。

数々の「工事現場」にまで臨む旺盛な好奇心と経験に裏付けされた著作は、たちまち人口に膾炙します。

そこには、近世と近代の間で分断されていた学問枠に納まりきれない「素人談義の強み」があったからです。もちろんその「強み」は、「弱点」と表裏の関係をなしていたのです。顧みれば、鈴木理生氏の著作の魅力とは、奔放な「放言」の魅力だった、とも言えましょう。

「学問」と「素人談義」の区別は、論理的批判に堪えうる根拠、および仮説や推測の類をそうであると明示するか否かという点にあります。

江戸時代初期の江戸に関しては、一次史料は皆無と言っていい状態で、その史料空白地帯には、幕末に執筆された諸地誌や菊池山哉の著作など、推論、臆説が乱立します。鈴木氏の著作にも根拠をたどれないもの、仮説をそうとは断らずに言い切ったものがすくなくありません。そのかぎりにおいて、それらは「時代小説」にかぎりなく近いのです。

また素人をして「へえー」と言わしめる氏の「卓見」の一部、たとえば神田川などの都市中小河川が河川改修を経て河床低下したのは、流路のショートカットにより下方侵食が進んだため、といった言説はあきらかに誤りでした。それは洪水対策として人工的に掘り下げられた結果だからです。

学者としての基本を外さない北原糸子氏の著作(『江戸の城づくり』『江戸城外堀物語』)など、実証を重んじる歴史学の周辺に、鈴木氏のさまざまな所説を引用あるいは典拠とする例は見当たりません。

けれども、若い人々、とりわけ都市工学系の「都市史」の徒にあっては、現在流通している鈴木氏の説のうち、根拠を示さない推断や、後に大きく変じた初期の説に依存して、新説というより珍説を展開する例が跡を絶たないのです。「小説」と「学説」を区別すること。鈴木理生氏の棺を覆ったいま、「三部作」者の端くれとして、また出版人のひとりとして、反省、自戒すべきことは少なくありません。

文系アカデミズム一般の閉塞している現在、「民間学」は「学」としての作法を学びなおし、あらたな地平に歩をすすめなければなりません。

その意味で、鈴木氏の著作はあらためて点検され、学び直される必要があるでしょう。

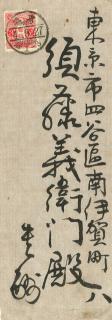

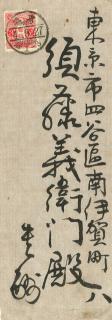

昨年9月9日のブログ「仙台の話 ―須藤正衛の肖像画によせて」で触れた「斎藤実」の手紙だが、斎藤実文書に通じた方にみていただいて、以下のように活字に直した。

とりあえず公開しておく。

これは、私の祖父の長兄である須藤義衛門の書簡に対する返信である。

封筒の消印の昭和4年(1929)9月といえば、斎藤が再度朝鮮総督(第5代)として赴任して1月あまりの時だ。

この手紙とそして義衛門の父の須藤正衛(私の曾祖父)の肖像画が何故私の実家の所持するところとなったのか、読んでみてさらに疑問は深まる。

東京にいるという須藤の本家に何らかの伝えがあればそれを聴き、水沢や仙台になんらかの関係資料が残されていないか探す、という作業が残されているが、それはまだ果たされていない。

もちろんその時間がないためでもあるが、何もしていないわけではない。昨年10月には須藤の菩提寺である仙台の寿徳寺には住職宛の書簡を送った。こちらの素性を名乗り、返信用封筒を入れて東京に移った本家の連絡先の教示を依頼したのだが、半年にならんとするもいまだナシのつぶてである。世の中には理解し難いことがいろいろあるが、これもそのひとつか。寺の奥にはユンボが複数台が入り、斜面を整地して墓域を拡張、「大売出し」に専心している様子であるが。

〔封筒表〕東京市四谷区南伊賀町八 須藤義衛門殿 貴酬 〔消印〕京畿 4.9.27 后1-3

〔封筒裏〕京城倭城台 斎藤実

〔本文〕

拝啓 益御清勝奉大賀候。陳は先般来度々御懇書ヲ辱クシ難有仕合ニ奉存候。着任已来頗ル繁忙ノ為メ乍思御無沙汰申上何共御申訳無之候。偖木村中将ノ発病ヨリ逝去ニ至ル迠ノ状況御通知被下誠ニ明瞭ニ其経過ヲ知ルヲ得候段感謝申上候。遺憾無涯次第ニ御坐候。又菅原君ノ儀ニ関シ御懇示ノ趣拝承、予テヨリ考慮罷在候問題ニ付当地ニ於ケル四囲ノ状況ハ実際ニ更迭ヲ行フコト頗ル困難ナル場合ニ付、先以此侭ニ致候積リニ候間御含置被下度候。詳細ハ拝晤ニ譲リ申候。

松井子爵家御什器御処分ノ儀ニ関シテモ御内報被成下難有仕合、少シテモ良好ノ方ニ御処理成候様御配慮奉希望候。

時局秘気相催候折柄御自愛専一ニ奉被候。 敬具

九月二十七日 実

須藤尊台

虎皮下