東京経済大学国分寺キャンパスの奥まった場所に、今年東京都選定歴史的建造物とされた「大倉喜八郎 進一層館(Forward Hall)」と称する建物がある。元来は大学図書館として建てられたもので1968年から2014年まで現役であったが、現在では多目的ホールや交友センターなどが入る建物として知られる。

正面入口前に、創立者大倉喜八郎の銅像があり、台座には彼がモットーとしていた「進一層」の文字が目立つ。その建物内部の一画に、史料展示コーナー「大倉喜八郎と東京経済大学のあゆみ」があって、展示のひとつに以下のような説明を読むことができる。

「大倉経済専門学校は、空襲による校舎焼失、戦後の財閥解体による大倉家からの支援解消という状況下で、再建を始めた。赤坂葵町の校地・残存建物と引き換えに、東京都北多摩郡国分寺町の中央工業(大倉系企業)の土地と青年学校校舎・工員宿舎等の建物を取得して移転し、1946(昭和21)年6月1日に始業式を挙行した。国分寺における第一歩である。(略)」

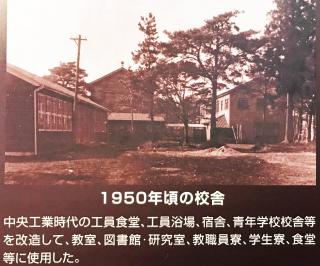

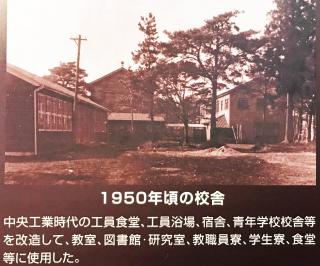

また、上掲の「1950年頃の校舎」写真には、ご覧のごとく

「中央工業時代の工員食堂、工員浴場、宿舎、青年学校校舎等を改造して、教室、図書館・研究室、教職員寮、学生寮、食堂等に利用した」とある。

「青年学校」とは、青年学校令公布の1935年(昭和10)から敗戦後の1947年(同22)の学校教育法まで、12年間存在した勤労青少年のための教育機関で、地方公共団体が設置するもの(公立)と、企業や農業団体に設置されたもの(私立)があった。

実態としては職能実務教育と軍事教練を二本立てとする「青年訓練所」で、戦時体制の一画を担うものであった。

まして「中央工業」の場合は銃製造所であるから、併設された青年学校の役割は重要で、工員寮も食堂も伴っていたのはまことに道理であった。

中央工業国分寺工場は、工場だけではなく青年学校とその関連施設が一体で存在していたのである。

そうして、工場エリアと青年学校・工員寮エリアは、鉄道線路で画然と区別されていたのである。

(つづく)

東京経済大学正門の北、中央線の線路を越えたエリアは、2001年(平成13)以降早稲田大学係属早稲田実業初等部・中等部・高等部のキャンパスとなっている。

しかし、当時は以下の図のとおりである。

すなわち現在の早実キャンパスは、「新中央工業国分寺工場」の敷地であった。

「新中央工業」とは、陸軍中将南部麒次郎(1869 - 1949)が1925年(大正13)大倉財閥系の企業として設立した「南部銃製造所」の後身「中央工業」(1936年合併により社名変更)の戦後社名で、敗戦(1945)によって閉鎖された兵器工場の復活の裏には、朝鮮戦争(1950‐53)とそれを契機とした今日の自衛隊につながる警察予備隊の創設(1950)の歴史がある。

「新中央工業」の製品でよく知られているのは、戦後日本の警察官の標準装備品となったピストルで、それは「ニューナンブ(M60)」という。「新中央工業」が実質的に「新南部銃製造所」であることを端的に示した命名である。

しかしながら新中央工業はミニベアに吸収合併されて現存せず、その国分寺工場がいつまで稼働していたかは不明である。そうして、1952年(昭和27)測量、1955年発行の1万分の1地形図「武蔵府中」(地理調査所発行)では、この地は「新中央産業木工場」とされているのである。

だから、現在国分寺市のサイトが

「国分寺市は、日本の宇宙開発発祥の地」として

「昭和30年(1955年)、糸川英夫博士率いる東大生産技術研究所が、国分寺市本町一丁目の南部銃製造所(現早稲田実業学校)で、日本初のロケット発射実験を行ないました。 ロケットの全長が23センチメートルであったことから、「ペンシルロケット」と呼ばれています(略)」

と書いているのは、国分寺市(1964年までは町)本町一丁目に所在した工場名に関するかぎり、適切とは言えないのである。(つづく)

(図上でクリックして2段階拡大)

この図を点検するには、まず墨でインキングされている1953年図と、薄藍で印刷されたその下図(1943年頃:大戦末期の図)とを意識して分別し、後者から前者へ、そしてその対比へと分析を進めるのが順序だろうが、話の都合上必ずしもこの順序を踏めるとは限らない。

まずは図の左上(北西)部、大学の正門付近から見ていこう。

正門位置は現在と同じである。

門は斜線を伴った細い袋状の線の開口部として描かれている。

この線は1942年(昭和17)図式では「石、混凝土(コンクリート)、煉瓦壁」の記号であり、コンクリート塀で囲まれていたと判断される。

注意したいのは、正門から入ってすぐ左手の建物の裏に、もうひとつの門(コンクリート塀の開口部。仮に「北門」と言うことにする)が存在することである。薄藍の下図では、この北門の前(北側)に三叉路が描かれている。この三叉路道は敗戦8年目の1953年にはすでに廃されていたが、かつては門から正面の一本はそのまま中央線を横断して北にぬけ、左に行けば塀にそって曲がり正門に至り、右へ行く道は東南東からほぼ直角の南に折れ、戦後東京経済大学のキャンパスとなったエリアを突き抜けて国分寺崖線下、野川方向に下る道であった。

この野川に向かう道は急坂道であるが、現在その一部がキャンパスの外、南側の住宅街に残されている。

段丘崖に直交するかたちで、上位段丘面と下位段丘面とを連絡する道である。

図の左半分(西側)で中央線は盛土の記号で囲まれているが、現地へ行ってみればすぐ了解できるように、このあたりはほとんど「地上」と変わらず、線路と並行する道の間に高低差はない。

したがって、薄青で描かれている北上する道は、警報機があったかどうかは別として、敗戦までは「北門」からまっすぐ踏切で線路を横断していたのである。(つづく)

前回にひきつづき、戦後まもなく東京都建設局が作成した3000分の1の地図について。

とりあえず以下画像概要を示す。

(18-3「国分寺」の一部。2段階拡大可)

前回の画像程度に拡大できるといいのだが、今回は領域が広くて容量が大きいためそれが難しい。

したがって、次回からこの図を分割し、十分な拡大で見られるような状態で説明することにしたい。

分割説明は以下の4要素(順不同)を予定している。

①東京経済大学のキャンパス。とりわけ現新次郎池となっているハケ地形(湧水地:小規模開析谷)について。

②国分寺駅から東京経済大学までの、当時の通学路について。および「ナダレ」と新旧等高線が示す開析谷壁、そして段丘崖の地形について。

③現在の国分寺駅南口周辺と、「岩崎邸」および現在の「殿ヶ谷戸庭園」との関係。

④「長谷戸」と「殿ヶ谷戸」について。

(つづく)

2004年5月に之潮から発刊した『多摩地形図』(清水靖夫編)は、都市計画東京地方委員会による大戦末期の極秘大縮尺地図(162図幅、1942‐44、原図は1:3000)という類例のないもので、索引と解説、対比せる現代地図も付け加え資料的にも万全を期したが、収録域に資料未発見のための空白域を残していた。

この度入手できたのは、このシリーズを引き継いだ戦後まもなくの13図幅で、そのうち4図幅は『多摩地形図』未収録地域、すなわち「5-4通南」「5-5高山」「5-8新川」(以上、三鷹南部)、「18-2国分寺西南部」(国分寺西部)である。13図幅のうち8図幅の左欄外に「昭和二十八年三月測量」「東京都建設局」とあるので、作成年は1953年、作成主体は東京都である。

13図幅ともに用紙は製図用の厚紙で、それぞれに1942‐44年段階の測量図を薄藍のインクで印刷している。その上に、戦争末期ないし敗戦直後の空中写真(米軍撮影情報が提供されたものであろう)から読み取られた情報、地形、地物が墨色で乗っている。一見、墨色の加刷とみえるが、何箇所かホワイトで修正した痕があり、製図インキングと判断される。薄藍は製版用フィルムに感光しないため、その上に墨で新たな測量結果を清絵製図した改測製版原図であろう。

4図幅以外は『多摩地形図』収録範囲であるものの、敗戦直後の情報であらたに描き改められており、また「戦時改描」のため空白部とされていた部分についても情報を得ることができ、『多摩地形図』を補う以上の意味をもっていると言える。

上に『多摩地形図』未収録の18-2「国分寺西南部」の一部を掲げる(2段階拡大可)。

左端の南北道路は府中街道。上辺でそれに斜めに交差しているのは多喜窪街道。下辺でそれに並行する等高線の束が国分寺崖線である。

多喜窪街道と国分寺崖線の間に「逓信住宅」が整然と並んでいる。ここは現在では2004年に開園した都立武蔵国分寺公園西元地区となっている。

右半中央付近八幡神社脇の「国分寺」は国分寺薬師堂で、右下の寺記号付きが国分寺本堂になる。

国分寺本堂の北東で国分寺崖線を抉(えぐ)って小さな池が描かれているが、これが「ハケ」地形のひとつで「お鷹の道・真姿の池湧水群」最奥水源である。

国分寺崖線が西側で大きくM字型に陥入している。現在では住宅地となってこの地形は曖昧であるが、これは「ハケ」の侵食谷壁を利用した「東山道武蔵路」の段丘崖傾斜部、すなわち切り通し坂の跡であると思われる。すなわち、私の言っている「坂の5類型」のうち「谷道坂」を利用した「切り通し坂」で、第5類型の「複合坂」のひとつである。

この「M」字の出現は、「M」の左(西側)のタテ筋が本来の侵食谷であり、その「谷裾」を利用して切り通し坂(「M」の右側のタテ筋)が開削された結果であろう。発掘保存された「東山道武蔵路」はこの右筋の延長にあたる。

(『季刊Collegio』No.66、2017年秋号掲載。一部訂正追加)

「歩く・読む・書く」と「知の基層」

〝石の上にも3年〟は人口に膾炙した諺だが、当方の場合3年目にしてようやく自分なりの方法がつかめたかな、というのが正直なところである。大学での授業の話である。在籍したことはあるものの、授業にはほとんど出席することなくそのまま出てしまったものだから、そもそも大学の授業とはどんなものだったかあまり記憶にない。

その後の行きがかり上、出版のなかでおもに古い地図に関わる仕事をしてきた。この間の経緯は、本にも書き(註1)、別の本の出版を契機としたラジオ番組で30分ほど話をしたことがある(註2)から省略するが、いずれにしても地図や古地図、地形や古環境を相手としてきたため、社会教育の場ではよく話をする機会を与えられ、またある大学の公開講座で10年近く毎月屋外講座の講師もつとめてきた。しかし正式に大学の教員になるとは思ってもいなかった。

当時東京経済大学コミュニケーション学部の学部長をされていた川浦康至先生から、客員教授へのお声掛をいただいた。少し考えて、学生というよりは自分の学びの機会とかんがえて請けることにした。担当する授業タイトルには〈歩く・読む・書く〉を冠した。これは特別講座一コマのためのものだったが、その後思い直して私の3講座(表現と批評、地域文化論、地図のメディア学)すべての主旨とした。着任したのは3年前の春である。研究室の机の引き出しを開けると、残っていた書類がいくつかみつかった。それで前任者は春風亭柳橋(八代目)さんだとわかった。「日本語ワークショップ」ほかを担当されていた。

招聘にあたっては、授業の3分の1以上は学生を屋外に連れ出してほしいと依頼され、そのために二コマ3時間続きの講座を、年間を通じて担当することになった。その結果学生から「お散歩の授業」「散歩の先生」と言われるようになった。そのこと自体は悪いことではないのだが、当初それがどれだけ学生の根源的な「学び」に結びついているかどうか、疑問でもあった。

だから2年目からは3講座すべての授業の最初に自学用「課題図書リスト」を示し、授業の履修内容とその週読んだ本の計二種類のレポートを手書きで毎回提出することを課し、当方はそれに赤字と評価ポイントを記入して返却しつつ次の授業に生かし、またポイントを積算して期末の成績評価とすることにしたのである。「歩く」はいいとして、「読む・書く」を恒常的な課題とすることで、前任者の仕事の一端を引き継ぎ、また「表現と批評」の前提となる「知の基層」を養成したいと考えたからである。

ネット時代の読書と「あらすじ演習」

「課題図書リスト」は、《大学生でも、大人でも「基礎読書200」》として示した(註3)。そこに示されたA・B・Cそれぞれの枠から一学期内に最低四冊、計12冊を選んで毎回レポートを書き、また授業でも「発表」してもらうのだが、そのうちいろいろな問題点が見えてきた。ひとつの例を挙げれば、レポートに書かれた「あらすじ」が似ているか共通するという点である。これはネット社会の功罪の罪の側面であって、疑いだせば本当に本を読んできたのかどうかも怪しくなる。ネット時代は、「読書感想」すら容易に他人の言葉を借用し得るし、そもそもネットに充満する情報そのものが真偽玉石混淆である。

あらすじ書きは、結構な頭脳労働である。だから本を読んだとしても既成のものに寄りかかりたくなるのだがそれでは「学習」にならないし、虚偽を再生産することもある。逆に言えば、あらすじを書く行為は、それが自力で行われる場合は、結構な頭脳のウェイトトレーニングになり得るということである。

こうして「あらすじ演習」summary trainingは開始された。すなわち毎回、数十分で読み切れると思われる短篇の全部ないし長編の一部を選び、その場で読んでもらって、400字詰め原稿用紙にあらすじを書いてもらうのである。その前に、あらすじとは何か、どんな種類があるか、どのように書くべきか、といった概論とガイドラインを示しておく。あらすじは出来た順から見せてもらい、それを返しつつ全員書き終えた頃にセクションごとに検討する、という手順である。時間がなくて、あらすじ書きを回収するだけ、または次回提出、という場合もあるが、この時ばかりは書かれたものは千差万別である。

このあらすじ演習は、小学校の「朝読」(朝の読書運動)にヒントを得たもので、いまどきの大学生は小学生よりも本を読まない、という定説を逆応用したものだが、20歳になろうかという学生たちがその場で読んで、それなりに「学び」「感じ」てもらうテキストに定番があるわけでもなく、季節や前回次回の授業との関連も考えるとそれを選ぶのはなかなかに難しい。言うまでもないが、長篇のあらすじの書き方と短篇のそれとは異なるのである。しかしまた、短篇から発して、関連する文献や地図、映像作品などを授業に用いる場合もある。それらがうまく結び付いた展開となったときは学生の反応も浅くない。

さて、ネット社会であるからこそ「読書」は〝教育として不可欠〟であり、モノとしての「1冊」の本を手に取って読む、という行為は「教授」されなければならないと考えている。「基礎読書200」のリストはさらに精選加除して《基礎読書100》として更新した。

授業時間内に読んで書く「あらすじ演習」と、このリストから選んで授業時間外に読みレポートしてもらう「1冊読み」とは、いわば車の両輪である。そうしてこの〝大学生の読書教育〟は試行錯誤の途上であり、つまりは始まったばかりなのである。

註1 芳賀啓『地図・場所・記憶』2010年5月初版、けやき出版。

註2 ラジオ番組は、2013年9月22日放送、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」ゲストdeダバダのコーナー。その契機となった本は『古地図で読み解く 江戸東京地形の謎』(2013年7月、二見書房刊)。

註3 芳賀ひらく「大学生の読書スタート」『季刊Collegio』No62、2016年夏号。

(『季刊Collegio』No.65、2017年夏号)

偶然のなりゆきから出版と地図の世界に入りこんで44年、その延長に近年「お散歩の先生」や「崖博士」といった渾名を頂戴するに至ったのですが、元来研究者でもなく、数冊の著作はあるものの学術書とも言えずエンターテイメントでもなし、諸雑誌への連載や寄稿、書評もどちらかといえばエッセイの類でしょう。

しかしながらこれまた思いもかけず本学教員の末席に連なって、はや2年半目。さらなるサプライズは当コラム二番手として堺学長のご指名を頂戴したこと。そろそろ自分の「研究」をきちんとまとめなさいという督励でしょうか。

とまれ、私の「研究」らしき痕跡は、日本国際地図学会(現日本地図学会)機関誌『地図』に「東京の旧版大縮尺地図とその利用について」を報告(Vol.43,2005)、同誌に「地図と古地図の狭間」と題した特別講演記録(Vol.49-2,2011)が掲載、さらには「井上ひさし氏にみる作家の方法 ―地図・年表・名鑑」という短報を投じた(Vol.49-1,2011)程度です。

一方、2016年朝倉書店から刊行予定の『地図の事典』への執筆依頼が、同学会会長森田喬さん以下何人かの編集委員の連名で届いたのはたしか2014年の秋頃だったと思います。その全体構成や項目一覧があまり感心したものではなかったので「本が出来たら書評を書くから」と一旦は断ったものの、結局「想像地図」「場所の記憶としての地図」「地図帳の歴史」「(地図の)個人コレクション」の4項目については引き受けざるを得ず、調査にひと夏かけて脱稿、締切の2015年9月には出版社に原稿を送ったもののいまだ音沙汰ありません。けれどもジテン(「事典」「辞典」「字典」)という「権威」ある(べき)出版形式にふさわしいように、限られた文字数のなかに凝縮した内容と新しい知見を盛り込んだつもりですから、これも私の「研究」の一環と言っていいでしょう。

いずれにしても、この「来し方」は膨大な文献精読と批判の上に構築される建造物のような「研究」にはほど遠いものがあります。本学での講義のすべてに《歩く・読む・書く》を掲げている私の「研究」の流儀は、「業績」であるよりは学術のエッセンスを身体的行為へブリッジするその過程にある、と強弁したいところですが、最近邦訳成ったRebecca SolnitのWanderlust –A History of Walking(2000年。邦題『ウォークス―歩くことの精神史』2017年)を見ると、そんな言い訳は吹っ飛んでしまいます。

2008年施行の「地理空間情報活用推進基本法」以降、すべての地図がデジタルに置き換わりつつある現在、「場所の証言」としての紙地図、とりわけ1910年頃から日本列島そして朝鮮半島の主要都市域について作成されてきた1万分の1地形図の存在は重要です。その記憶(記録)を掬い(救い)、伝えていく「研究」こそ、私に課された宿題かなと思っているところです。

〔『東京経済大学報』2017年10月掲載、教員リレーコラム第2回。コミュニケーション学部客員教授 芳賀啓〕

J・B・ハーリーの「地図と知識、そして権力」全15節(序節、第1節・理論的パースペクティブ、第2節・地図の政治的コンテクスト、第3節・地図と帝国、第4節・地図と国民国家、第5節・地図と私有財産権、第6節・権力の行使における地図内容、第7節・意識下の幾何学、第8節・地図における沈黙、第9節・表象のヒエラルキー、第10節・権力の地図学的シンボリズム、第11節・絵画における地図、第12節・地図装飾のイデオロギー、第13節・象徴としての地図的「事実」、結論・地図学の陳述内容とイデオロギー)のうち、いくつかにはエピグラフが添えられている。

序節冒頭は、クリストファー・マーローの『タンバレイン』第2部から

地図をかせ、あとどのぐらいのこっておるのか見たいのでな、

全世界を平定すrのにはじゃよ、・・・・・

ここからじゃよ、わしがペルシアに向けて進撃を開始したのは。

アルメニア、そしてカスピ海へと、

そしてそこからビチュニアへ、そこでわしはぶんどったのじゃよ

トルコとそこの畏き女帝どのの囚われ人たちをじゃ。

そののちわしはエジプトへ、そしてアラビアへと進撃した、

そして、ここはじゃ、アレクサンドリアから遠からぬところでな、

本土と紅海との出合いが、

百リーグにもならぬ距離じゃから、

わしは両地を結ぶ水路を切り開くつもりじゃった

家来どもがインドへ向けて速やかに航海できるようにと思ってじゃよ。

そこから、ボルノ湖の近くのヌビアへ、

引き続きエチオピア海に沿って進み、

南回帰線も越えた、

わしはザンジバルに達するまでのすべてを平定したのじゃよ。

第2節の頭には、プーシキンの『ボリス・ゴドノフ』から

皇帝

息子よ、何をそんなに熱中しているのだ。これは何だ。

フョードル

モスクワ大公国の地図ですよ。僕らの王国が

まるごとわかりますよ。見てください、父上、

ここがモスクワ、

ここがノヴゴロド、そこがアストラハン。

そこは海ですよ、

ここがペルミの原始林、

そして、そこがシベリアです。

皇帝

では、これは何だ。

曲がりくねったものが跡をたどっているのは。

フョードル

それはボルガ川ですよ。

皇帝

いや、これは素晴らしい。素晴らしい成果というものだわい。

学問のなあ。

これでは、まるで雲の上さながらに、一眼で見下ろせるというものだ。

我らが国土全体を、境界も、町も、

川も。

第6節にはF・G・ハットン『グッドモーニング、ダウ先生』が

「それは同じ地図なんですか?」と、ジンシーは尋ねた。彼女は、ダウ先生の後ろにある黒板の上の、この夏のために取りつけて吊るされている大きな世界地図を指さした。「中国はやっぱりオレンジ色なんですか?」「これは新しい地図よ」とダウ先生は答えた。「中国は紫よ」「私は古い地図のほうが好きです」とジンシーは言った。「私は古い世界地図のほうが好き」「地図作りは液体のように変わりやすい芸術なのよ」とダウ先生は言った。

第10節はG・K・チェスタートン「教育の歌 11地理学」から

地球とは、英国のみつかるところ、

いかに地球儀を回そうともそれは見つかる。

そこを示す場所はすべて赤くて、ほかはすべて灰色だから、

それこそが全英祝日の意味なのだ。

以上4エピグラフである。

しかしながら、「地図と権力」の記述にもっとも相応しいエピグラフは、実は日本語の文学作品に求めることができる。

あらたに三重の×印の家を三つ、二重の×を四つぼくはつくった。刑の執行をおえた家には斜線をひいて区別した。物理の法則にのっとってぼくの地図は書きくわえられ、書きなおされ消された。ぼくは広大なとてつもなく獰猛でしかもやさしい精神そのものとして物理のノートにむかいあった。ぼくは完全な精神、ぼくはつくりあげて破壊する者、ぼくは神だった。世界はぼくの手の中にあった。ぼく自身ですらぼくの手の中にあった。

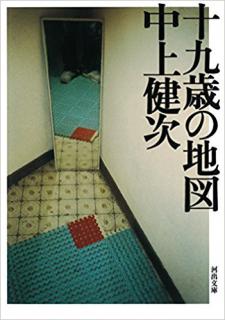

中上健次の「十九歳の地図」(初出『文藝』1973年6月号)の一部である。

主人公は一人暮らしの新聞配達予備校生だが、物語の筋はここでは紹介しない。

短篇でもあり、文庫にもなっている(映画にもなった由)から興味のある向きは読まれるとよい。

しかしながら、人間の地図的認知の「構造」に関して、これほどみごとな、本質に迫った「陳述」(ステイトメント)は、寡聞にして他に知らない。

地図的認知そしてその想像力は、権力というよりもソフィスティケートされた征服的暴力と言っていい。

地図の絶対的な垂下視線は、そのまま爆撃視座にすり替え可能である。

地図は鳥瞰図ではない。

地図に「彼方」は存在しない。

地図は見下ろすところすべて「足下」である。

それは無数の垂直視線によって維持された、架空の視座なのである。

「地図は、非人間的な知識として、地図が表す領域を「脱社会化」する傾向がある。そのような地図は、社会的に空虚な空間の概念を育む。地図のもつ抽象的な性質は、現代のコンピューター地図学の画像にも、15世紀のプトレマイオスの平面図の経緯線にも形体化されているが、景観の中にいる人間についての良心の負荷を軽減してしまう。権力の行使に関わる諸々の判断は、直接に頭をつき合わせる接触の世界から切り離されることになる。/これらの考え方は、歴史的なコンテクストの中で、さらに探求される余地があろう。歴史家と同じように、地図製作者は、眼に見える景観の中で権力の編成が顕現化するのを記録する際にも、また社会において権力の編成が定義される際にも、常に修辞的な役割を果たしてきた。表象の政治的意義を無視するような地図の歴史学は、「非歴史的な」地図学へと自らを追いやってしまうことになる。」(出典前掲)

前回につづいて、J・B・ハーリーの「地図と知識、そして権力」の末尾を上掲する。

この文章が収録された書籍The Iconography of Landscape の刊行は1988年だが、その予言的正鵠性には、あらためて驚くべきものがある。

イラク戦争(2003)から今日につづく無人偵察攻撃機(UCAV〈Unmanned Combat Aerial Vehicle〉)の 「グローバル」な跳梁は、人間の認知装置としての地図の「非接触性」ないしは「ゲーム性」の直接的帰結である。

「地図的認知」は、その生成と原理において「権力性」と不可分である。

このことに無自覚のまま、能天気な表現とテクノロジーの系をモノマニアックに回遊するばかりであれば、「地図言説」や「地図学」はついに遊びであり、自覚はされずともその姿形は幼児的「奇形」なのである。

1987年にJ・B・ハーリーとD・ウッドワード篇のvol.1が刊行された大冊The History of Cartographyの構成は変形ながら以下の6巻である。

Volume 1:Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean.

Volume 2, Book 1:Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies.

Volume 2, Book 2:Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies.

Volume 2, Book 3:Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies.

Volume 3:Cartography in the European Renaissance.

Volume 6:Cartography in the Twentieth Century.

それこそ自分の専門の領域だが強制でもされないとなかなか読む機会がない、というより恥ずかしながら英語に不自由な身、Volume 1を拾い読みというのが正直なところ。

その篇者の一人、ジョン・ブライアン・ハーリーは1932年イングランドのアシュリー生まれで、バーミンガム大学にまなびウィスコンシン州大学の地理学教員だったが 1991年12月20日59歳の若さで亡くなった。

まことに惜しまれるのは、以下のような文章にも明らかである。

「地図がより幅広い政治的象徴システムの一部になるに至った道筋は、主にエリートや権力者集団、権力者個人と地図の関わりによって、方向づけられてきた。そしてこのために、地図による対話は不平等性を拡大してきた。イデオロギーの矢は、たいていの場合、社会の権力者から弱者へと一方的に飛ぶ傾向があった。文学や芸術、音楽の場合とは異なり、地図の社会史には、本当の意味での大衆的、代替的、あるいは破壊的な表現様式はほとんどないように見える。地図はあくまでも権力者の言語であり、権力に異議申し立てする側の言語ではない。我々は地図によるマスコミュニケーションの時代に入ったが、地図生産の手段は、商業的なものであれ、公的なものであれ、いまなお支配者集団によって統制されている。実際、コンピュータ技術によって、メディアの権力は、このような集約の度合いを高めている。そして地図学は、権力を具現化し、「現状」を補強し、図示された線引きの中に社会的相互関係を凍結させながら、目的論的な陳述内容を保ちつづけている。」(山田志乃布訳「地図と知識、そして権力」の末尾近く。『風景の図像学』収録。原著はThe Iconography of Landscape, 1988)

当方は、人間の認知様式としての地図的俯瞰の生成に関心があるのだが・・・。