板垣囲ム

汝ガ家前ハ

白樫小藪

曲ル瀬ノ渦

吾ガ家裏ハ

櫻ノ小川

木橋ニ腹這ヒ

見詰メテヰタ

水面瓣渦(ミヅモハナウヅ)

立チテ指呼セン

雙水ノ閒

木立家影

茫々タリ黄

菜ノ花ノ渦

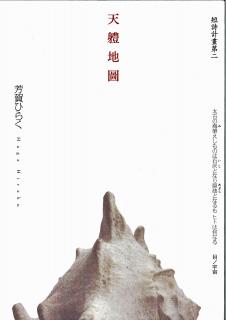

*最新刊『短詩計畫第二 天軆地圖』pp.218-219から、14行詩(Sonnet)「春暈」。

1954年頃の生家裏の記憶。

生家旧住所は、仙台市南小泉八軒小路92の10(西文化)。

用水路を隔てて、旧伊達家の農園「養種園」がひろがっていった。

貨物鉄道敷設にかかり1958年に同南小泉字屋敷14の22に転居。

上掲写真は1955年頃の生家裏、下は同所2020年、いずれも初夏。

手前の用水路は七郷堀の分水「鞍配アンバイ堀」(この名は最近知った)。

伊豆沼のオオハクチョウ 灰色の個体は幼鳥(2019年12月26日撮影)

季節が裏腹だが、ハクチョウの話題。

次の短歌に目を通されたい。

「生ける魚(うお)生きしがままに呑みたれば

白鳥のうつくしき咽喉(のど)うごきたり」

(真鍋美恵子―大岡信・谷川俊太郎編『声でたのしむ 美しい日本の詩』岩波文庫別冊25、2020、p.110)

最近久しぶりに新刊書店に入り、偶々手に取って購入した本にこの歌をみて驚いた。

真鍋美恵子という歌人は葛原妙子や齋藤史の陰にあって、私は寡聞にして知ることがなかった。

しかしその出会いがこの歌であったのは不幸というほかない。

編者は「生きるために別の命を殺して食べる宿命」(解説)を歌ったものとしてとりあげたようだが、これはアウトである。

昨今刊行した私の短詩集『天軆地圖』のp.241にはハクチョウを素材に次の3句を掲げた。

いずれも奥州は伊豆沼での昨冬の「写生」である。

「白鳥は逆立ち潜る脚だけ黒」

「白鳥の喉や金管吹き交はす」

「白鳥やチューバもホルンも囂(やかま)しい」

このうち最初の「脚だけ黒」とは、ハクチョウの水面に浮いている状態から逆立ちして湖底に首をつっこみ、泥中の水草(多くはマコモ)の茎や根を採食する状態を言っている。白鳥という名前とは逆に、潜水時はそこだけ異様に黒が突出するのである。

さて伊豆沼の場合、ハクチョウはおもにハス群落の地下茎(レンコン)を食す。

農家の蓮田にも時々被害が及ぶため、ハクチョウは嫌われモノらしい。

ハクチョウの採食直後の頭から首は泥に染まって実はそこも「黒」に近い灰色なのだが、とりあえず逆立ち潜水時に水面に突き出る黒い脚を「写生」した。

つまり、ハクチョウは植物食なのである。

だから生きた魚を丸呑みにするなどという「ウ」まがいのシーンを目にしたとすればトンデモ大発見、よほど酔狂なハクチョウ個体の気まぐれ動作で、一般にはそうした図柄があるとすれば空想の産である。

オオハクチョウ、コハクチョウ、コブハクチョウなどのカモ科ハクチョウ属の鳥は、すべて「水面で逆立ちになりながら上半身だけ潜水し、採食を行う」が、それは上述のように水草(抽水植物)の地下茎を食べるからである。

水草といえども「生命」である。

命は命を喰らう。

それは抗いようのない事実である。

ハクチョウも植物とはいえ、その生を糧とする。

しかし生きた魚を喰らうことはない。

仮にそうしたレアケースがあったとしても、それは「宿命」などではないのである。

注記)

命は命を喰らうのではあるが、植物の多くは他の生きている状態の命を糧とするのではない。

殖え、死骸となり、さらに咀嚼された生きものの残滓(有機)に根を張り、分解し水に溶けた栄養素(無機)を取り入れる。

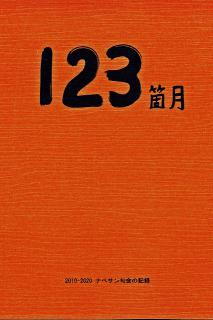

宗匠・主宰なし、当番制、投・選句出入り自由、新宿ゴールデン街「ナベサン」における10年の営為をとどむ、類稀なる句会と作句のすべて。オールカラー、512ページ。

2010ー2020ナベサン句会の記録刊行会篇

ISBN978-4-902695-35-9 C1092

A5判 512ページ 本体7800円+税

限定20部

(本書は一般の書店やamazonなどでは扱っておりません。メールにて直接ご注文ください)

目 次

例 言・・・・・・・・・・・vi

句会報

1期 2010年・・・・・・・・1

2期 2011年・・・・・・・・45

3期 2012年・・・・・・・・97

4期 2013年・・・・・・・・145

5期 2014年・・・・・・・・193

6期 2015年・・・・・・・・241

7期 2016年・・・・・・・・289

8期 2017年・・・・・・・・337

9期 2018年・・・・・・・・385

10期2019年・・・・・・・・433

11期2020年・・・・・・・・481

年顧

2011年夏・・・・・・・・・・498

2013年秋・・・・・・・・・・499

2014年秋・・・・・・・・・・503

2015年秋・・・・・・・・・・505

2016年秋・・・・・・・・・・506

2017年秋・・・・・・・・・・508

2018年秋・・・・・・・・・・509

2019年秋・・・・・・・・・・511

『身軆地圖』(深夜叢書社刊)で瞠目の短詩型の‟奇才”が20年の歳月を経て再び問う、人間と詩歌の極北!

芳賀ひらく 短詩計畫第二『天軆地圖』

ISBN978-4-902695-34-2 C1092

A5判 270ページ 本体2800円+税

限定150部

目次

Ⅰ 2002-2010………1

昇天雨下/木の國青/提灯亭凌霄花賛江/プラチナム/雌岩魚/火磐/逆旅/弦月/目ノ宇宙/夢淺キ/市隅/秋塔/冬野/月長石/月下氷/海墓/露頭/吶喊/川内/十六夜/臨月/朔冬/朧月/桃谷/夢ノ丘/九段/野川/霜葉/姿見橋/水葬/泥/別墅/秘蹟/紅鳥/舌妙/天狼/煮凝/桂谷/紀伊國坂/重陽/秋日/吊ルス/父葬/乳頭/七夕/猫城

Ⅱ 2011-2016………89

真夜中の崖/護謨/水晶/轆轤/卵/二題/福島県双葉郡川内村/仙台市若林区/導管/箒/秋芳梨/影/断崖/はなびら/晩夏/祖師谷/腰崖/青嵐/黴/顔/瓦/足腕/涸谷/二十重/蟬/宿借/窓/匂/雨水/微熱/紙の地図/盆/谷道/水差し/霧の中/崖の水/浅春/踵/イイギリ

Ⅲ 2016-2020………169

糸瓜/奥多摩梅雨/尺取/遠花火/軽子坂/眉/稲付/枕草子/下末吉/冴ゆる/東京廃墟/背割/鰯群/河津/螺旋/さいかち窪/鎌倉/やうばけ/桜桃忌/泉岳寺/奥州/息/蛇行/水鏡/万愚節/春暈/仙台舟丁/後/小網代/拭/零/秋声/叩/しづ子の忌/水鳥/伊豆沼/縄/玉/マスク

拾 遺……………247

後拾遺……………257

あとがき…………269

あとがき

前作の『短詩計畫 身體地圖』(深夜叢書社)は2000年の8月刊で、この第二集まで20年の間隔がある。こうしてまた1冊にしてみると、質量ともに前集を超えるものではないことがよくわかる。「身體地圖」の帯に齋藤愼爾氏から「奇才」という評語を頂戴したのはビギナーズサービスの類であったろう。

『秋櫻』(コスモ石油発行)誌に投句させていただいたのは2002年7月の第128号が最初で、その終刊は2013年9月の第262号であった。毎号ではないものの、そこで齋藤氏のほか柿本多映、宗田安正、みつはしちかこ、吉本和子、高澤晶子、渡部伸一郎、廣澤一枝、新海あぐりらの方々とご一緒できたのは過分な幸いであった。この第二詩集の半分弱は『秋櫻』掲載作をもとにしている。

一方、中村裕氏が新宿ゴールデン街「ナベサン」で始めた「鍋句会」は2010年2月にスタートし1年ほどつづいた。それをうけるかたちで翌年から「ナベサン句会」がはじまりそれはいまなお継続している。当集のこれまた半分弱はそこへの出句がベースとなっている。ナベサン句会は主宰をおかない当番制とし、入替りはあるもののおもなメンバーは渡辺ナオ、秋山豊、秋山信子、北川美美、岡山晴彦、三瀬敬治そして私の7人で、愉しくかつシリアスなお稽古場である(別途『123箇月 2010-2020ナベサン句会の記録』刊)。

この集は概ね時系列によって3部に排列し、2拾遺を加えて5パーツとした。漢字や仮名表記も統一していない。基本的に旧仮名遣いであるが、「イイギリ」は種名のため「イヒギリ」とはせず、逆に秩父小鹿野の「ようばけ」は入日を正面にする「陽崖」と解して「やうばけ」とした。

年少期に親しんだのは山村暮鳥や萩原朔太郎などの近代詩である。収録作の一部にそのイミテーションを見るのは容易であろう。短詩型はここ20年ほどの無手勝流であるが、菲才を句作の場に召喚した齋藤氏および諸先達、句友の方々のご厚意にあらためて御礼申し上げる。

2020年水無月 著者

2020年5月25日「新型コロナウィルス感染症」に関する記者会見で、アベソーリは「日本ならではのやり方で、わずか1か月半で、今回の流行をほぼ収束させることができました。正に、日本モデルの力」と自画自讃した。

「虚言」とは、まさにこのような言葉づかいを言うのである。

「日本モデル」とは何か?

強制力のない行政担当者(お上)の「要請」に、大多数が素直に従って「よしよし、いい子だ」と言いたい図式なのだが、「王」であるならいざ知らずそれを「モデル」と言うのは政治を担当する人間としては失格である。

なぜなら、「ほぼ収束」はこの列島においては依然として「謎」以外の何ものでもないからだ。

今日のNewsWeek日本版は、東京居住10年、現ロンドン在コリン・ジョイス氏の記事を掲載している。

彼によれば、ロンドンよりも「東京のほうがウイルスの広がる条件はそろっている」。

すなわち、都市の規模(首都圏3000万人超)、人口密度(満員電車=「地球上にこんなシロモノは(他に)存在しない」)、仕事・ライフスタイルにわたって、東京は世界に冠たるものがあるという。

そのうち、ライフスタイルについて以下引用する。

「日本人はより長い距離を通勤し、より長い時間をオフィスで過ごし、より多くの会議を行い、そしてコーヒーショップや居酒屋、パチンコ店では隣の人と肩が触れ合うような席で座る。僕がいつも東京について強く感じるのは、イギリスの常識よりもかなり、人々が至近距離にいるということだ(東京での10年間、僕は自分の「パーソナルスペース」が侵害されていると感じていた)。

会社員は常に睡眠不足状態で(免疫系に悪影響だ)、日本人は体調が悪いときも何とか仕事に行こうとする悪い癖がある。イギリスに比べ、80代や90代の高齢者の数が格段に多い。学校では1クラスの人数も多い。」

言われるまでもなく、東京(圏)が(つまり「日本」が)感染症蔓延の社会的条件「世界一」であるのは歴然たる現実である。

しかしながら新型コロナウィルス感染症対応では「検査数」も「集中治療室ベッド数」も圧倒的に不足であるにもかかわらず、膨大な感染者と死者を出し医療崩壊に直面した(している)各国に比べれば、(いまのところ日本列島は)はるかに「うまくいっている」。

これはまったく「奇妙」なこと(米誌「フォーリンポリシー」電子版、5月14日)で、マスク好きとか握手しないとかいろいろ理由が推量されてはいるものの、海外では「不思議」「謎」の評が大勢を占める。

地球表面をほぼ「開発」し尽し、さらに時空を極端に縮めた現代の人間社会が、大都市を舞台に未知の感染症パンデミックにさらされるのはひとつの必然である。

こうした事態は今後も波状に継続し、別型ないしは新規のウィルス・細菌を因子としてもしばしば起こりうる。

トーキョーの惨状が世界のトップニュースを飾る日が来ないとは誰も言い得ず、むしろその条件はダントツに「揃って」いる。

現在の「奇妙」な結果オーライ現象を科学的解明なくして自讃するのは、元寇「神風」の短絡同様、ひとりよがりの「日本モデル」脳回路なのである。

昨今の報道によれば、この感染症に責任をもつ政府の専門家会議は「議事録をつくらない」と言う。

何につけ隠蔽を旨とする「アベ流」に倣ったのであろうが、これは科学者たちが「権力のお飾り」でしかないことを自認し、科学的方法論すなわち「万人による検証」の否定を宣言したに等しい。

こうした「日本モデル」も、列島の「これから」にとって「百害あって一利なし」というほかない。

もしなんらかの「モデル」なるものが存在するとすれば、とりあえずは今年の冬が、その最初の検証場となろう。

ところで昨今のニュースでは、この感染症蔓延を契機として学生の就職希望先に東京や大阪などの巨大都市圏から地方都市へのシフトがみとめられるという。

そうであれば、ささやかな希望である。

望むべくんば、就職しない生き方が「日本モデル」とならんことを。

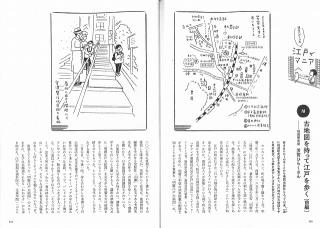

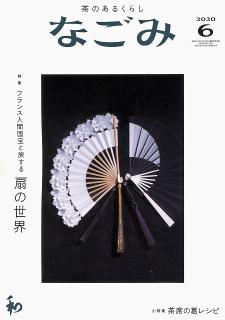

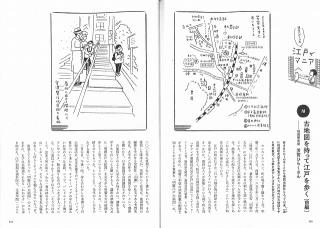

雑誌連載は久しく途絶えているが、今回のそれは私が書くものではなく取材される側。

裏千家系茶道版元淡交社の普及雑誌『なごみ』で「江戸ザマニア」という連載をやっていて、江戸の古地図研究家として取り上げたいという。

編集部からの取材申し込みの際、見本として今年の1月号を送ってくれたが、そこで登場していたのは現役の「鷹匠」。

とても私など敵わないと思ったけれど、その連載のイラストと文をかいている浅生ハルミンさんが是非と言っているらしいので、折角だからとお受けした。

というのも3月2日の当ブログ(「363年目」)でも書いたように、13年前に限定157部を出版した『明暦江戸大絵図』を利用して書かれた本(F・クレインス『江戸の災害』講談社現代新書)の記述に重大な誤りがあることに気付いたので、この機会にいっそのことそれを歩いて確証しようと思ったからで。

緊急事態宣言(4月7日)の1ヶ月以上前ではあったものの、世の中が浮足立ち街中はマスクが溢れる風の強い3月5日、つまり明暦大火後363年と3日目ですが、編集部の磯田さん、ハルミンさんと落ち合って、火元近くの本郷三丁目から神保町、日本橋、神田和泉橋、鳥越を経て新御徒町駅まで、都心をV字に近いUの字状に歩きました。

取材する側も大変でしたろう。

というわけで、その結果が今月発売の6月号に4ページ掲載。

ただし今回は前編で、後編は7月号にという念の入れようでした。

お疲れ様です。

下は当月号の前半分。

今日にわかに浮上し、この先おそらく長きにわたってその意を維持するであろう用語にsocial distancing(社会的距離)がある。

これについては、『かくれた次元』(E・T・ホール)に関連して触れたことがあるが、元来社会学用語として存在したのはsocial distance(社会距離)で、これはその限度を超えると個が群からの疎外感を感じるようになるか、または実際に疎外されてしまう距離のことで、その適用はヒトに限らない。social distanceとsocial distancingとでは、意味のベクトルは180度異なる。

WHOは意味を明確化するため、現在ではPhysical Distancing(物理的距離)の語を推奨、使用している。

日本語においては、この意の対極を「3密」と言うのが一般的である。

「密閉」「密集」「密接」のトリオだが、日本列島におけるその典型のひとつは、首都圏(東京)および準首都圏(大阪)の通勤電車内であろう。

しかしsocial distancingが周囲のヒトとの距離を2メートル以上開けるつまりひとりひとりが半径2メートルの空間円を確保することであるとすると、通勤電車がこの基準を満たすことは、ラッシュアワー以外でも不可能である。

電車内で措置が可能なのはせいぜい座席を一人分ずつ空席にすることくらいだろうが、それも至って難しく、またその結果確保できる距離はせいぜい数十センチである。

在宅勤務やテレワーク、時差出勤による「接触頻度の8割減」も、達成にはほど遠い現実がある。

このことが意味しているのは次の事実である。

すなわち人口が集中し「世界一」の規模までに膨れ上がった極東のメガシティにおいて、感染症を根源的に回避するにはその規模自体を変えること、すなわち解体と分散化以外に方法はない、ということである。

しかし幸か不幸かまたきわめて奇妙な現象として、列島の感染症蔓延の現状は例外的に小規模である。だから一般には感染回避の「自粛」は時間の問題だと、つまり波はあっても「一過性」の現象と思われている節がある。

ところでその5で引用した第1パラグラフ末尾「それに感染する危険は一時的なものに過ぎないといって問題を遠ざけることは、あまりに偽善的で無自覚なこと」(室訳)の「一時的なもの」とは、「この二十年来ヨーロッパが舞台となったさまざまな事件」という文脈を受けていることから、ナチスによるユダヤ人の、600万人におよぶ計画的大量虐殺(ホロコースト)を含意するのは明らかである。

レヴィ=ストロースは社会学者(民族学や文化人類学は社会学の一種である)として、ヒトによるヒトの大量虐殺は現代史の例外ではなく、必然的に生起すると予言しているのである。

人口が増加しヒト社会が「密」になった結果生起するのは「人間によるあの人間の組織的な価値の切り下げ」ないし「人間による人間の価値剥奪」であって、それはインドのカースト制度からホロコーストにまでおよぶ現実である。

「アジアが先行して示している、われわれの未来の姿」とは、今日の新型コロナ感染症パンデミックの姿でもある。テクノロジーによる時空の圧縮がその出現を加速したのである。

そうしてわれわれが「感染」するのは、ウィルスや細菌だけではない。

「経済」やスタンドプレーのポピュリズムに感染するほうが、実は災禍は桁違いに大きい。

その端的な例は、1929年の世界恐慌を背景として1933年合法的に政権の座にのぼりつめたヒトラーのナチス党であろう。Volksgemeinschaft(民族共同体)という言葉によってヒトを幻惑し、「経済」を回復させ、破滅的な侵略戦争と「民族浄化」につきすすんだのである。

人口も経済も、無限に成長、拡大できるものではない。

「これまで」を維持しようとするかぎり、ドイツの轍は極東の島国にも現前する。

実は「これまで」を変える契機は、極東の列島には以前にも出来した。

言うまでもなく、9年前3月11日の地震と津波、そして大規模原発事故である。

しかし、「経済」の神は依然として本尊でありつづけ、現在もなおその顕現が祈願待望されているのである。

レヴィ=ストロースのこの本の第1部はLA FIN DES VOYAGES(旅の終わり)と名づけられ、その第1章のタイトルはDEPART(出発)、そうして最終部(第9部)がLE RETOUR(戻り)とされている。

この作品の全体がひとつのサイクル(回帰)を表しているのはその1で述べた通りである。

いまなぜレヴィ=ストロース、否『悲しき南回帰線』かと言えば、世界的なパンデミックのただ中にあって、ヒト(ホモサピエンス)の20万年にわたる歴史と、現在われわれひとりひとりの生きる姿あるいはその意味が、赤裸々に照り返されていると思うからである。

先にも触れたように、著者は1950年に短期間南アジア(現在のインド、パキスタン、バングラデシュ)を訪れた。

その経験と考察は上巻の後半の一部分、第4部LA TERRE ET LES HOMMES(大地と人間)の第14章 LA TAPIS VOLANT(空を飛ぶ絨毯)、第15章 FOULS(群衆)、第16章 MALCHES(市場)および下巻の末尾すなわち第9部LE RETOUR(回帰)の第39章 TAXILA(タクシラ)、第40章 VISITE AU KYONG(チョンを訪ねて)に反映されている。

この本に示された「新石器時代文化」を生きる絶滅直前のアマゾン地域先住者たちと、「熱帯の異常なかびの繁殖」(第39章)のごとき南アジアのヒトの群れの恐ろしいまでの「数」の対照は、今日さらに極限化しているといっていい。「新世界」についての考察は「旧世界」様相と対比され、新旧界が失われ時空が縮小した地表のヒト社会の未来が遠望される。

カラチで見た巡礼者用宿泊施設について作者は「捕虜収容所を除いては、人間がこれほどまで肉屋の肉と混同されたことは、かつてなかったことだ」(第14章)と記した。

繰り返すが、この作品が執筆されたのは1954年10月から翌年3月の間で、第二次世界大戦の終結から10年を経ていなかった。ユダヤ人家庭に生を受けた31歳の著者が、ブラジルでの調査の後ヴィシー政権のフランスを脱出してマルティニック諸島やプエルトリコを経由しニューヨークに着いたのは1941年のことであった。

この作品はどこにも、ナチスによる約600万人におよぶユダヤ人の計画的殺戮(ホロコースト)について記すところはない。しかし、自ら「根源的(ラディカル)な悲観論者(ペシミスト)」と称し(川田完訳本冒頭「二十二年のちに」の「対談」。ただし「対談」は「中公クラシックス」版では割愛されている)、その最終章に「世界は人間なくして始まった。そして人間なくして終わるだろう」という有名なaphorismをもつレヴィ=ストロースの人類史を望見するまなざしは、当然ながら明るいものではない。

以下は第14章の末尾の訳文対照である。冒頭は「カースト制度」についての言及で、訳文の一部については川田訳「人間による人間の価値剥奪」を至当とする。

「このインドの大失敗は一つの教訓を示している。あまりにも数が多くなると、その思索家たちの天才をもってしても、社会は隷属を分泌しながらしか永続できないと。人間が地理的、社会的、精神的空間に狭さを感じはじめると、簡単な解決策に誘惑される危険がある。それは人類の一部にその資格を拒むことである。それで数十年間は、それ以外の者たちは自由に振舞えるだろう。するとまた新たな放逐にとりかかる必要が生れよう。こうした見解からすれば、この二十年来ヨーロッパが舞台となったさまざまな事件は、人口が二倍になった一世紀間を縮尺しているのであって、一民族、一学説、あるいは人間の一集団の錯誤の結果とは、わたしにはもはや思われない。南アジアがわれわれより一千年あるいは二千年前に経験した、そして繰り返し一大決意をもって当らなければ、おそらくはわれわれも乗り越えることはできないであろう終末の世界の方への進展の前触れを、わたしはむしろそこに見るのである。なぜなら、人間によるあの人間の組織的な価値の切り下げが蔓延しているときに、一時の汚染という申し開きによって問題を遠ざけることは、あまりにも偽善であり、あまりにも無自覚でもあろうからである。

アジアでわたしを震撼させたものは、アジアによって先に見てしまった、われわれの未来のイメージだったのである。インディアンのアメリカとでは、わたしは、空間がその世界の調子と同じ速さであった時代の、そして自由の行使とその特色との間の十全の関係が続いていた時代の、そこでは束の間ではあったが、その反映をこの上なく愛する者である。」

(室訳)

「インドのこの大失敗は一つの教訓をもたらす。つまり、あまりに多くの人口を抱え過ぎたことによって、その思想家たちの天才にもかかわらず、一つの社会が隷従というものを分泌しながらでなければ存続できなくなったのである。人間が彼らの地理的・社会的・知的空間の中で窮屈に感じ始めたとき、一つの単純な解決策が人間を誘惑する怖れがある。その解決策は、人間という種の一部に人間性を認めないということに存している。何十年かのあいだは、それ以外の者たちは好き勝手に振舞えるだろう。それからまた、新しい追放に取り掛らなければなるまい。こうした展望のもとでは、ヨーロッパが二十年来[1935-55]、その舞台になって来た一連の出来事--それはヨーロの人口が二倍になった過去一世紀を要約している--は、私にはもはや一民族、一政策、一集団の錯誤の結果とは思えないのである。私はそこに、むしろ終末世界へ向う一つの進化の予兆を見る。その進化は、南アジアが一千年か二千年、われわれより早く経験したものであり、われわれも余程の決意をしない限り、恐らくそこから逃れられないだろうと思われるものである。なぜなら、この人間による人間の価値剥奪は蔓延しつつあるからだ。それに感染する危険は一時的なものに過ぎないといって問題を遠ざけることは、あまりに偽善的で無自覚なことと言わなければならないであろう。

アジアで私を怖れさせたものは、アジアが先行して示している、われわれの未来の姿であった。インディオのアメリカでは、私は、人間という種がその世界に対してまだ節度を保っており、自由を行使することと自由を表す標(しるし)とのあいだに適切な関係が存在していた一時代の残照、インディオのアメリカにおいてすら果敢ない残照を、慈むのである。」

(川田訳)

最近女房がみつけた古い講談社文庫『悲しき南回帰線 下』の奥付ページには、「1971年8月25日第1刷発行」の記載の脇に「1975.2.3 F.Q.」という私の書き込みがあった。「F.Q.」とはわが名の中国語発音表記イニシャルである。

室淳介の完訳は、単行本ではなくこの講談社文庫本で上梓されたようだ。

その完訳が出て3年半後、つまり45年前に私が通読したことは確かで、大学を中退後焼肉屋の皿洗いや宿直警備員を経て、事実上倒産した教科書会社の電話番のようなことをしていた頃である。

それから後は歳月茫茫、気が付けば古希をまたぎ1年を経た。

世界パンデミックのただ中に半世紀ちかくを経て再読、ふたたび感動をたしかめることができたのは、全9部計40章のうち、第7部「ナムビクワラ族」第27章「家族生活」の最終パラグラフ、レヴィ=ストロースがブラジルの奥地で懐中電灯の光をたよりに手帳に書きつけたという、次の箇所である。

両訳を並べるが、ここではもはや不明瞭な部分は存在しない。訳文の次元を遥かにこえて、描写と受感の圧倒的な差し潮に身を委ねるしかないのである。

「薄暗い草原の中で、キャンプの火が幾つか輝いている。やがて来る寒気に対する唯一の保護であるその火を囲み、雨風の吹き込みそうな側の地面に急いで建てた小枝とやしの葉のか細い衝立のうしろで、地上の富のすべてである憐れなものの入った笊籠を横に置いて、敵意と恐怖とを持ち合っている他の集団につき纒われているその周辺に広がる地面に身を横たえ、しっかりと抱き合った夫婦は、日々の生活の苦しさと、ときおりナムビクワラ族の魂の中に入ってくる夢想と憂愁に対して互いの支えであり、慰めであり、唯一の救いであることを思い知るのである。初めてインディアンと共に草原の中に露営する訪問者は、このあまりにも食物を取り上げられてしまっている人類の姿を眼の前にして、憐みと苦悩とに捉えられるのを感じる。まるで、ある遁れ得ない大変動によって、敵意を持つ大地の地面に圧しつけられ、瞬く火の側で裸で寒さに慄えているようだ。訪問者は焚火の光の暖かい照り返しでそれとわかる手や腕や胴に突き当らないように、茨の茂みの間を手さぐりで歩きまわる。しかし、このすべてを奪われた世界も囁きや哄笑で賑わっている。夫婦は失われた結合を思い懷しんでいるかのようにひしと抱き合っている。そこには測り知れぬ優しさと、深い呑気さと、素朴で魅力的な動物のような満足感とが感じられ、これらのさまざまな感情が集って人間的愛情の最も感動的な、最も誠実な表現のような何ものかが感じられる」

(室訳)

「暗い草原の中に幾つもの宿営の火が輝いている。人々の上に降りて来ようとしている寒さから身を守る唯一の手立てである焚火の周りで、風や兩が吹き付けるかもしれない側に、間に合せに椰子の葉や木の枝を地面に突き立てただけの壊れやすい仮小屋の陰で、そして、この世の富のすべてである、貧しい物が一杯詰った負い籠を脇に置き、彼らと同じように敞を意識し、不安に満ちた他の群れが散らばる大地に直かに横だわって、夫婦はしっかりと抱き合い、互いが互いにとって、日々の労苦や、時としてナンビクワラの心に忍び込む夢のような侘しさに対する支えであり、慰めであり、掛け替えのない救いであることを感じ取るのである。初めてインディオと共に荒野で野営する外来者は、これほどすべてを奪われた人間の有様を前にして、苦悩と憐みに捉えられるのを感じる。この人間たちは、何か恐ろしい大変動によって、敵意をもった大地の上に圧し潰されたようである。覚束なく燃えている火の傍で、裸で震えているのだ。外来者は手探りで茂みの中を歩き回る。焚火を熱っぽく反映しているのでそれと見分けられる手や、腕や、胴にぶつからないようにしながら。しかしこの惨めさにも、囁きや笑いが生気を与えている。夫婦は、過ぎて行った結合の思い出に浸るかのように、抱き締め合う。愛撫は、外来者が通りかかっても中断されはしない。彼らみんなのうちに、限りない優しさ、深い無頓着、素朴で愛らしい、満たされた生き物の心があるのを、人は感じ取る。そして、これら様々な感情を合せてみる時、人間の優しさの、最も感動的で最も真実な表現である何かを、人はそこに感じ取るのである」

(川田訳)

前回とり挙げた最終章の一部の室訳と川田訳比較では、まず章タイトルの「チョン」と「チャウン」の違いが目立つ。

「チョン」よりは「チャウン」のほうがそれらしく思われるが、知人の教示によって確認しえた原文の章タイトルはVISITE AU KYONGである。

グーグルマップでチッタゴンの範囲をしらべると、KYONGは見あたらないがChinkyongの地名は確認できる。

ChinkyongとKYONGの関係がどのようなものか、仮にChinkyongがKYONGにあたるとしても、いまそこに旧ビルマ系住民や仏教寺院の存在をみとめることができるのかどうかは、不明というほかない。

ミャンマー(旧称ビルマ)とバングラデシュが隣り合うエリアの仏教系とイスラム系住民の抗争は、イギリス植民地時代に端を発し、旧日本軍の侵入もそれに輪をかけ、現在のロヒンギャ難民問題にまで直結しているからである。

さて、とり挙げたところは比較的理解し易い箇所で、両訳もそれほど違いは目立たない。

しかし部分的にみると、ともに難解であったり、一方が文字通りの拙訳と思われるところが指摘できる。

前者の例は次の個所である。

「すべて根本的な批判に帰着するが、人類は批判が永久に可能であることを示すはずがないので、批判の窮極において、仏教は物と存在の意味との拒否として悟るのである。」(室訳)

「そこでは、すべては一つの根源的な批判に還元される。人間は、その批判の力が自分に具わっていると主張することがもう永久にできないとされているので、批判の果てに、聖賢が事物と人間の意味の拒否へと道を拓いてくれる。」(川田訳)

後者の例は、

「結局、精神と、迷信も生命を吹き込むことのできなかった亡霊とは、すでにあまりにも現実的な祭司たちにとって代られ、彼らはこの下界の圧しひしぐ重みに、さらに天界の重みを加えて、天国の一手販売を許される。」(室訳)

「結局のところ人は、迷信も生命を与えることができなかった精霊や幽霊を、すでに現実的すぎるほど現実的な師たちで置き換えたのである。その上、この師たちに人は来世の専売権を認め、その結果、すでに圧倒的なこの世の重みに、さらに来世の重みをも付け加えたのである。」(川田訳)

こうした対比から、川田訳が訳者自らが理解し、さらに読者の理解を促そうと努力工夫している様子はたしかにみとめることができる。

川田順三(1934―)訳は着手から完成まで12年が過ぎてしまったという。その完訳本は中央公論社から1977年に上下2冊としてリリースされたが、実はそれに先立つこと10年前の1967年、「世界の名著」シリーズ第59巻に全体の半分以下ではあるものの川田の初期訳が収録されていた。

一方室淳介(1918-2000)訳は、大日本雄弁会講談社からシリーズ「世界の人間記録」の1冊として1957年に刊行された単行本(278p 図版14p)が最初であるが、それは全体の3分の2ほどでしかなかった。この版は筑摩書房の「世界ノンフィクション全集」の1冊(第4)に「カチン族の首かご」などとともに抄録(第7部「ナムビクワラ族」全6章のうち5章、1960年)された。

1985年に文庫本化されたものの訳者あとがきによれば、室完訳本は1971年に刊行されたらしい(未確認)。

いま、室訳の講談社学術文庫2分冊に対して、川田訳は中公クラシックスの新書判(2001年、2分冊)で読むことができる。