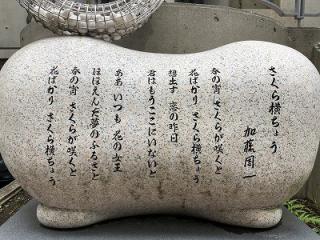

しかし折角曲の付された「さくら横ちょう」ではあるが、「歌曲」となっては韻律や律動を楽しむことは難しい。

音数律も音韻律も、二つながらにアーティフィッシャルな(わざとらしい)旋律(melody) のなかに埋没してしまうからである。

埋没してしまうといえば、和歌である。

かるた取り(百人一首)や宮中歌会などでよく耳にする歌の読み(吟詠)は、儀式化され、高音を旨とし、やたら母音が引き延ばされて韻律は音としてはほとんど奪われ、無意味化している。

声明などの仏教経典披唱の影響であろうが、この音式が高位規範とされた結果、日本の詩歌は大きな変容を被ったとみなければならない。

つまり音として生き残ったのは、辛うじて音数律だけだったのである。

一方、近代における詩歌は、出版つまり紙と活字印刷の掌(たなごころ)の上にあった。音はせいぜいが目と脳の内側で視認されたにすぎない。

近代から現代にかけての日本語詩歌の栄光も虚像も、すべて紙の上のできごと、あるいは視覚の音であった。現代詩が意味ないし字像主体となって音声や律動を疎外したのは当然の成り行きであった。

そのいわば究極の到達点に、次のような作品が屹立することになる。

イエスは蒼白の顔を痙攣させて「枯れよ」とののしつた

紀元三十年四月三日月曜日の朝、痩せた一本の無花果に

弱者を鞭打つ冷ややかな言葉のまかりとほるのが神の國

ならば無花果に代つて、私が見事受けて見せうこの叱咤

あなたは果して實つたかベタニヤの無花果よりも疾くに

枯れねばならぬ不毛性を、マリアとともにこのとき知つた

あなたの母は虚妄を寝かしつけ續ける孤獨な留守番子守(ベビーシッター)

更に孤獨な男、ヨセフの名を猩猩緋で書かう鈍色の幕に

無花果は枯れた振りをする。四月七日昏い午後三時まで

佯狂にも陽死にも馴らされたからその鮮やかな枯やう

微笑しつつ眺める煉獄の夕映とその世界の終りの空模様

それ以後あなたの手はこの世の憎しみを掻きよせる熊手

無花果は蘇つて創口から乳白の液をとめともなく滴らす

ありもしないあしたが見えながら言葉の凍りつくテラス

(塚本邦雄、無花果 Ficus Carica L.)

脚韻を シッタ・クニ・クニ・シッタ、クニ・シッタ・シッタ・クニ、デ・ヨウ・ヨウ、デ・ラス・ラス と踏んだ4聯14行詩(ソネット)である。

しかしその韻よりも鮮やかなのは1行25文字、旧漢字で揃えた視覚性であって、鈴木漠は「音数律に代わるものとしてタイポグラフィーが採用された」と評し、さらに「従来のソネットがおおむねその風味とした抒情に代えて、稠密な物語性と、青酸の味をひそませた風刺を核とする、当代の押韻定型詩が現前している」と絶賛した(「押韻の木陰で」『鈴木漠詩集』2001)。

しかしながら、折角のソネット押韻は25文字の末尾、音としては離れすぎて韻律は視覚以外には無意味化し自己満足に終わっている。それは見た目の虚飾すなわち文字通りの「格好付け」にほかならないのである。

戦後詩の主流は目玉を肥大化させ、イメージないし観念の王国と化した結果、身体を失ってしまったのである。

もちろん、詩の朗読会などの試みもある。しかしそれは紙のオフ会とでも言うべき一種の補填行為ないし懇親会の様相が強い。

それに対して「マチネ・ポエティク」が、翼賛詩全盛の戦時下においていわば密かに、意識的に敢行された定型押韻試作朗読会であったことはあらためて想起されてよいだろう。

和歌における吟詠と、日本近代詩歌における印刷文化の規定性を端的に指摘したのは、ゆきゆき亭こやん「日本語と押韻(ライミング)」(第35回詩人会議《新人賞》評論部門受賞作、『詩人会議』2001年5月)であった。

ゆきゆき亭は漢詩、短歌、俳句、近代詩を並行して制作しつつ「韻を踏むことを勧むる者」であった正岡子規に拠り、1980年代以降のヒップホップからラップまでの歌詞変容を概観し、日本現代詩における押韻(rhyming)の復活を前提として「今、その刺激剤の役割を果たしているのが、俳人でも歌人でも詩人でもなく、ラッパーなのである」と主張した。

この主張が詩壇、歌壇、俳壇と蛸壺化した日本現代詩歌界にどれだけ受け入れられたのか寡聞にして知らないが、実質上ほとんど無視されたと思われる。

しかしながら近年の巨大なメディア変容が、この主張を予言化するであろうことは疑いない。

文字以前「うた」はまず音律として存在したであろうし、出版(紙)文化以後、それは映像として一般化するからである。

そのかぎりにおいて、詩歌の「身体性」が復活するのである。

ところで現代詩から出発して『ことばあそびうた』(1973年)『ことばあそびうた また』(1981年)など、音律を身体表現上の可能性として実現した谷川俊太郎は、次のように発言している。

「現代詩は終わっているんですよ、でも詩は残っています。私小説が終わったのと同じようなものじゃないか」

「もう詩人じゃなくなりつつあるというのがおれのうまい転身の仕方だと思うね。もう芸人になってるんだもの。活字に頼らないで声に頼ってやっているわけでしょう」

(谷川俊太郎・高橋源一郎・平田俊子『日本語を生きる』21世紀文学の創造・別巻、2003年、pp.241-242)

ヴェルレーヌや萩原朔太郎は詩の「音楽性」にこだわったが、谷川俊太郎はまずひらがなだけの作品でイノセントな言葉の身体表現の扉を開いてみせた。

その詩人の出発が、かの三好達治の推薦による(『文学界』1950年12月号)ものであったとはアイロニカルな話である。

「ソネット」拙作は音数律のみの14行詩で、押韻したわけではなかった。

それは音楽性以前の、律動であった。

そこに目指されていたのは詩の音楽性ではなく、詩の身体性である。

しかしながら昨今頻りに頭に浮かぶのは、交互韻(クロス・ライム)をもつ次の4行である。

Are you going to Scarborough Fair

Parsley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lives there

She once was a true love of mine

わが短詩と音律は「行ゑもしらすはてもなし」ではあるけれど、短詩あそびとラップが流入し合う地平を夢想してもいる。

残菊やニッポン混血すればよい (『天軆地圖』2020、p.181)