4月 7th, 2023

4月 7th, 2023

3月 31st, 2023

追悼 齋藤愼爾

花こぼる妖精花を断ちしゆゑ

妖精の花絶ちて逝く花みはて

はなびらをいちまいたうべみまからむ

ひそやかに神保小路花吹雪

はなびらのうづまきはてつわたのはら

(齋藤愼爾氏追悼5句)

齋藤愼爾氏(1939・8・25ー2023・3・28)は最晩年の認知症を自覚し、絶食死を遂げたとみられる。

「博学の妖精」とは瀬戸内寂聴による齋藤愼爾評(『生と死の歳時記』1999年)であった。

上掲追悼5句は齋藤氏の『秋庭歌』(1989年)の末尾

菜の花の径にて一行の詩を断てり

花に座し茫々四十年盲ひたり

の2句を念頭に。

3月 21st, 2023

2023年春の新刊 佐山則夫詩集5「滿尿集」

谷川俊太郎をして「抒情に故意に背を向けた、卓抜なアイディア」「ショート、ショートと呼んでいいエンターテインメント」と言わしめた(2017年2月7日、佐山則夫詩集3『國安』の批評)仙台詩魂の異才・第5弾!

そもそもの始まりは/共通の友人から鉢植えの風の成る木を

送られたことだった/早速庭に植え変えたが無風のある晩/

根こそぎ盗まれた/すると今度は/飛脚便で肉の成る木を

送ってきた/短い手紙が同封されていた・・・(「肉の成る木」から)

ISBN978-4-902695-37-3 C1092

B5変型上製 183ページ

本体1800円+税 限定150部

目次

尿散らすなちょい洩れ編

聖アブラナ侯/今宵は満月 満月じゃからして/サンダル先生夏期特別集中講座/

パパが流れてゆく/前進さもなくば前進/肉の成る木/墨 使/救世主様/葱/

で 薬は服用んだのか?/おじい/有蓋貨車における牛糞と馬糞の会話

尿掻き分け丁丁発止編

さてもさてもわが戀人

後書き

さてさて、本書を捧げます三氏との共通の出会いは、1969年の「仙台市西公園アートフェスティバル」でした。/そこで、じぶんなりの思い出を語ってみます。/先鋒、豊島重之さん(モレキュラー・シアター主宰、キュレーター、精神科医。1946‐2019)。東北大学医学部卒業後、東京へ背を向けてUターン。その結果出身地八戸は、比類なき強烈な磁場として国内外から有名無名を問わず人を引き寄せることになりました。文化の中心はここぞね。その行動力に感服つかまつる。/中堅、石川舜さん(原一男監督の映画作品「全身小説家」を真似るなら、「全身絵描き」。1936-2021)。個展会場で会話中突然「絵のためなら悪魔に魂を売る」と発言。咄嗟に私は「売らねえ」と返したのですが・・・。宮城県美術館所蔵の石川舜作品「再現」は、私の「ゲルニカ」です。なお、彼が実質上の主宰者であったそのフェスティバルでは自身の生前葬の穴掘りが行われました。/白浪五人男に二人足りぬがどん尻にひけえしは、飛び入り参加の糸井貫二さん(ダダの申し子ダダカン。1920-2021)。/その神出鬼没の出会いから、少々長くなりますが、始まり始まり。(後略。「後書き」から)

2月 23rd, 2023

自主講座

ご案内

①

日時:2023年3月1日(水曜日) 午後2時~3時半

集合場所:JR大井町駅前「花子と太郎」像前:大井町緑地児童遊園(大井1-7 通称 猫公園)

コース概略:大井町駅前-大井三叉-瀧王子稲荷-光福寺-大井の水神社-桐畑地下道-大森駅

注意:保険の類はかけていません。参加は自己責任です。受講料(案内・資料代)500円。

申込は、info@collegio.jpまで。

②

日時:2023年3月8日(水曜日) 午後2時~3時半

集合場所:東急大井町線中延駅(改札を出たところ)

コース概略:中延駅-源氏前小学校-立会川緑道-旗岡神社-源氏前図書館-旧中原街道-戸越銀座駅

注意:保険の類はかけていません。参加は自己責任です。受講料(案内・資料代)500円。

申込は、info@collegio.jpまで。

2月 22nd, 2023

武蔵野地図学序説

1月 28th, 2023

木村信卿 その6

前掲句読点付改行文1~4までは、理解するに特段の難はないだろう。

興味深い箇所のひとつは、まず5の戊辰戦争(1868年)に関わる条か。

このとき木村28歳、100人の土工隊を率い、仙台藩の国境南口に砲台を築いたという。

『仙台市史 通史編6』(2008年)の第1章第1節に結成諸隊の一覧があるが「土工隊」の名は見当らない。

これは士隊というよりも卒隊、文字通り作業部隊の意のようである。

ついで「国境南口」というのは、市史が『復古記』を引いて死者209人と書く「白河口」のことであろうか。

仙台藩が大広間詰大名連合を経て奥羽越列藩同盟を背景に、汚名を被った会津藩救援を策し、薩長の奥羽鎮撫軍に対したことはよく知られている。

そうして薩長を贋官軍と断じ、白石城に奥羽越公議府を設け「討薩の檄文」を発したものの、政治と軍事の背景を読みきれず、米沢藩につづいて仙台藩が降伏したのは9月15日、会津鶴ヶ城の落城はその7日後であった。

その翌年から1878年(明治11)12月までの9年間(前掲改行文6~10)は、江戸あらため東京における木村信卿畢生のピークとも言える時期(29~38歳)で、日本の近代地図作成史上重要な作品がいくつか遺されている。

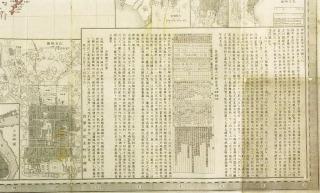

下は前掲12および30でも言及されている「亜細亜東部輿地図」(93×138cm。1鋪)の識語部で、刊記の「陸軍少佐木村信卿」の上に置かれた「紀元2534年」は西暦マイナス660であるから、1874年(明治7)のことである。

この図の全体についてはいずれ概略を述べるとして、識語周辺の例えば「北京略図」を一瞥するだけでも、前掲12に述べられている通りこの図がいかに当時の水準を抜いたものであったか明らかである。

すなわち木村が直接手掛けた図群は、近代測量直前、編集と図描および印刷にわたり公刊された「日本における近代地図の曙光」であり、内務省地理局の図群とともにそれ以降の地図の規範をなしたと言っても過言ではない。

大槻は何故か挙げていないが(前掲30)、木村が手掛け、「参謀本部内粛清事件」の理解において重要な図は、「大日本全図」(紀元2537:1877:明治10。115×122cm)である。

陸軍参謀局の名を付したそれには、木村の名とともに、獄中自殺に追い込まれた(1881年)渋江信夫の名が併記されている。因みに渋江の墓も、谷中霊園に所在(乙5号5側)する。

1月 28th, 2023

木村信卿 その5

前回その原文を掲げた木村信卿(1840-1887)の墓誌に句読点を施し、適宜改行、行頭にナンバーを付した。

以下がそれだが、一部( )で読み等を補い、また書名、図名に「 」を付した。改行等誤りもあるかと思われる。お気づきの点はご指摘いただければありがたい。

1 君、諱(いみな)信卿、初諱長信。通称大三郎、号柳外。藤姓木村氏。考(こう:父)諱長茀、称栄治。仙台藩世臣(せいしん)。母名生氏。

2 君、八歳入藩学養賢堂、以俊秀称。安政二年、受命入同藩士真田喜平太門、学洋兵術。

3 四年、出江戸、就下曽根金三郎、更究其術。受漢学於安積艮斎、和蘭学於大村益次郎戸塚静海、仏蘭西学於村上英俊入江文郎。

4 慶応二年移横浜、就仏蘭西公使館書記官加頌(カション)学、明年帰郷。其学習皆出藩命給学資。

5 明治元年奥羽役起。六月奉命、率土工隊一百人、築国境南口砲台。

6 二年十月蒙徴命、任大学南校、中得業生累進。三年五月、任大学少助教。十一月改名信卿。

7 時陸軍用仏式、海軍用英式。以君長仏蘭西学、転任兵学中助教。

8 四年三月、移造兵大佑命、築造書翻訳。八月補兵部省八等出仕、十二月巡視忍城等九城。

9 五年三月、補陸軍省八等出仕、監宇都宮城高崎城兵営建築之事、九月進七等出仕、十月為参謀局地誌課兼務。

10 六年四月、任陸軍少佐。五月兼兵語辞書編纂、六月叙従六位、尋長於地図二課。

11 十一年十二月為散官。

12 先是、撰「亜細亜東部輿地図」、当時世乏善図、以此撰精確、盛行於世又将翻刻。

13 清人王韜撰「普法戦記」、就清国公使館随員楊枢、質其書中地名人名支那字音因。

14 與参賛官黄遵憲交。黄氏著「日本誌」、欲付日本地図。

15 及君、為散官嘱製其図、君諾、託之陸軍地誌課属員某々氏。

16 黄氏約書中、有拠官文書加鎮台電線等之語。某氏、示之新課長。

17 時朝廷廃琉球藩、為沖縄県、清国有違言。

18 於是君、蒙嫌疑下獄。実明治十四年一月也。

19 然其図、絶無渉陸軍秘密、冤白。

20 八月閉門半年、後停官位、其在獄也。

21 清公使何如璋、欲救其冤竊、就人有所課而遂不達、其志云君。

22 或詩曰、才疎性鈍見機遅、危禍一朝将咎誰、耿々寸丹炳如日、此心唯有碧翁知自是。

23 謝絶世事、深自韜晦。

24 明治三十九年病喉頭癌以、九月二十四日没年六十七。

25 法謚曰玄道院実如柳外居士、葬東京谷中墓域。

26 配多氏伶人摂津守忠寿女。長子恵吉郎、承後工学士。次曰隆吉郎、季(末子)曰修吉郎。長女雅適(正妻)長谷川敬三。

27 君性恬淡、如水嗜酒、愛客。自中年一跌、日夕親麴蘖、託懐風月、遣興詩賦方其淋漓酣暢。不復知毀誉、得喪為何物、放浪吟嘯。

28 初明治四年君買神田錦街一廃邸一千九百歩、後為熱閙市街収地子年数千円、優是送生涯。

29 好漫遊、跋渉山川、畿内東海東山北陸、無所不至。遊必有記、戸口之多寡、殖産之盛衰、山河港湾之位置、無所漏、宛然輿地誌也。

30 在官所著有「共武政表」「佐賀征討戦記」「亜細亜東部輿地図」「朝鮮全図」。

31 退官後、私撰有「中外輿地図」「坤輿方図」。

32 君精支那字音、地名皆充填以漢字。

33 以故大行於清国地図、受禍地図得名似有宿因者。

34 詩集則「柳外遺藁」二巻、紀行則「柳外遊記」六巻余與。

35 君同藩少、而親善、君之遭厄余有所周旋。

36 君、就閒後花晨月夕、無不共詩酒之歓今也。

37 幽明異境哀哉、嗣子恵吉郎請表其墓、因拭涙掲其梗概如此。

38 明治四十三年九月 文学博士 大槻文彦 撰

高田忠周 書 田鶴年刻

孝 子 恵吉郎 建

39 配(つれあい)多(おおの)氏従四位上摂津守忠寿(ただのぶ)第二女母山田氏諱好子昭和十年九月二十五日没。年八十三。法謚日光寿院恭如春好大姉。

1月 28th, 2023

木村信卿 その4

川上冬崖(1827-1881)の墓は、東京は台東区の谷中霊園に所在する。

棹石の向かって左面に刻された墓誌は以下の通り素っ気なく、「事件」には一切触れない。

先生諱寛字子栗姓川上氏通称万之丞冬崖

其号世事征夷府文久三年為開成所画学校

授 王室中興擢大学助教尋陸軍省八

等出仕編修地誌兼内国勧業博覧会審査官

以文政十年丁亥六月十一日生以明治十四

年辛巳五月三日卒享年五十有三葬于東京

谷中天王寺 明治十四年八月建

この墓は、東京都谷中霊園案内図(東京都公園協会)裏面の「谷中霊園・著名人墓碑(50音順)」に、川上音二郎と菊池大麓の間にはさまれて所在場所が紹介されている(甲8号20側)。

木村信卿の墓も同じ谷中霊園に所在する(甲9号15側)が、案内図に記載はない。

しかし、『言海』の著者大槻文彦(1847-1928)撰文のその墓誌は、同じく旧仙台藩士後進の手になるだけあって、次の通り情理を尽くしたものである。

以下、向って左、裏面、向って右の順に碑文を書き起こす。ただし行頭にナンバーを付加し、旧字は常用漢字に改めた。

左

1 君諱信卿初諱長信通称大三郎号柳外藤姓木村氏考諱長茀称栄治仙台藩世

2 臣母名生氏君八歳入藩学養賢堂以俊秀称安政二年受命入同藩士真田喜

3 平太門学洋兵術四年出江戸就下曽根金三郎更究其術受漢学於安積艮斎和

4 蘭学於大村益次郎戸塚静海仏蘭西学於村上英俊入江文郎慶応二年移横浜

5 就仏蘭西公使館書記官加頌学明年帰郷其学習皆出藩命給学資明治元年奥羽

6 役起六月奉命率土工隊一百人築国境南口砲台二年十月蒙徴命任大学南校

7 中得業生累進三年五月任大学少助教十一月改名信卿時陸軍用仏式海軍用

8 英式以君長仏蘭西学転任兵学中助教四年三月移造兵大佑命築造書翻訳八

9 月補兵部省八等出仕十二月巡視忍城等九城五年三月補陸軍省八等出仕

10監宇都宮城高崎城兵営建築之事九月進七等出仕十月為参謀局地誌課兼務

11六年四月任陸軍少佐五月兼兵語辞書編纂六月叙従六位尋長於編纂地図二

12課十一年十二月為散官先是撰亜細亜東部輿地図当時世乏善図以此撰精確

裏

1 盛行於世又将翻刻清人王韜撰普法戦記就清国公使館随員楊枢質其書中

2 地名人名支那字音因與参賛官黄遵憲交黄氏著日本誌欲付日本地図及君為

3 散官嘱製其図君諾託之陸軍地誌課属員某々氏黄氏約書中有拠官文書加鎮

4 台電線等之語某氏示之新課長時朝廷廃琉球藩為沖縄県清国有違言於是君

5 蒙嫌疑下獄実明治十四年一月也然其図絶無渉陸軍秘密冤白八月閉門半年

6 後停官位其在獄也清公使何如璋欲救其冤竊就人有所課而遂不達其志云君

7 或詩曰才疎性鈍見機遅危禍一朝将咎誰耿々寸丹炳如日此心唯有碧翁知自

8 是謝絶世事深自韜晦明治三十九年病喉頭癌以九月二十四日没年六十七法

9 謚曰玄道院実如柳外居士葬東京谷中墓域配多氏伶人摂津守忠寿女長子恵

10吉郎承後工学士次曰隆吉郎季曰修吉郎長女雅適長谷川敬三君性恬淡如

11水嗜酒愛客自中年一跌日夕親麴蘖託懐風月遣興詩賦方其淋漓酣暢不復知

12毀誉得喪為何物放浪吟嘯初明治四年君買神田錦街一廃邸一千九百歩後為

右

1 熱閙市街収地子銭年数千円優是送生涯好漫遊跋渉山川畿内東海東山北陸

2 無所不至遊必有記戸口之多寡殖産之盛衰山河港湾之位置無所漏宛然輿地

3 誌也在官所著有共武政表佐賀征討戦記亜細亜東部輿地図朝鮮全図退官後

4 私撰有中外輿地図坤輿方図君精支那字音地名皆充填以漢字以故大行於清国

5 地図受禍地図得名以有宿因者詩集則柳外遺藁二巻紀行則柳外遊記六巻與

6 君同藩少而親善君之遭厄余有所周旋君就閒後花晨月夕無不共詩酒之歓

7 今也幽明異境哀哉嗣子恵吉郎請表其墓因拭涙掲其梗概如此

8 明治四十三年九月 文学博士 大槻文彦 撰

9 高田忠周 書 田鶴年刻

10 孝 子 恵吉郎 建

11配多氏従四位上摂津守忠寿第二女母山田氏諱好子昭和十年九月二十五日

12没年八十三法謚日光寿院恭如春好大姉

1月 21st, 2023

木村信卿 その3

1973年『秩父困民党群像』で出発した井出孫六(1931-2020)はその翌々年、川上冬崖の最期を描いた『アトラス伝説』で第72回直木賞を受賞し、その作家生活を確たるものにした。

『アトラス伝説』の冒頭は以下の通りである。

明治十四年五月二日、陸軍参謀本部測地課長の要職にあった洋画家冬崖川上万之丞は急逝した。いま森鴎外の『西周伝』をみると、川上は狂を発して死に走ったことになっているが、ただ一つ「狂を発して」と修飾した以外、鴎外は彼の死について何のコメントも付していない。

西周近縁森林太郎の筆になる『西周伝』の上掲該当は、慶応2(1867)年9月の以下の個所である。

二十五日周真道と京師に至る。東町奉行組屋敷なる栗山荘蔵の家に居る。川上万之丞先づ在るを以て、周等と三人をなす。(万之丞は画師なり。冬崖と号す。曽て周と相識る。維新後製図を以て、職を参謀本部に奉ず。狂を発して死す。此時万之丞は浅井道博、黒田久孝と共に、家茂に招致せられ、慶喜其後を承くるに及びて、猶こゝに在りしなり〈略〉)

「真道」は津田真道。西と津田はともに幕命によりオランダ留学した仲間である。「京師」は風雲急舞台の中心京都で、この時最後の将軍慶喜もそこに在った。開成所教授であった西は慶喜のブレーンの一人として召し出され、川上万之丞冬崖は前将軍のときから同様だったというのである。引用の( )部分は割注で、本文の中では小文字で記されている。

冬崖が「狂を発した」のはこの項目の時点から14年も後のことである。

『西周伝』はともあれ、『アトラス伝説』はその冒頭から歴史小説としては致命的な欠陥を伴っていた。

川上万之丞は「陸軍参謀本部測地課長」などではなかったからである。

その「狂を発して死に走」らされた契機も、作中に言う「製作中の五万分の一地図の原資料が紛失」はあり得なかった。

後年「誉の五万」とも称されたその地形図シリーズが整備されはじめたのは、1890年(明治23)以降なのである。

そうして、「事件」すなわち参謀本部内粛清の中心ターゲットとされたのは川上ではなく、少なくとも1874年(明治7)から1878年(同11)まで参謀局(1878年・明治11、参謀本部と改称)第五課長をつとめた(佐藤・師橋「明治初期測量史試論」4『地図』Vol.17, No.2, 1979。および『明治前期手書彩色関東実測図資料編』1991年、pp.11-15)木村信卿その人であった。

参謀局第五課は「地図政誌課」で、同第六課は「測量課」である(1873年・明治6「参謀局条例」)。

しかるに『アトラス伝説』には、同様に死に追いやられた他の3人の名も、木村の名すらも登場することはなかったのである。

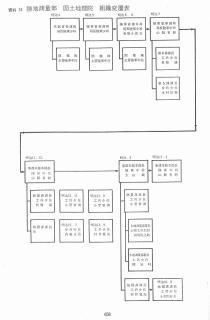

上掲は日本近代地図史の基本文献『測量・地図百年史』(1970年)の「年表・資料」のうち「資料14」表である。明治7年の項に「第5課課長 歩兵少佐木村信郷」とある。「信卿」の誤植だが、これは『陸地測量部沿革誌』(第1編-第5編 1922年)本文5ページの誤記「此ノ創業時代ニ於ケル職員ハ第五課ニ課長歩兵少佐木村信郷」を引継いだものである。ただし『測量・地図百年史』本文400ページに転記された「皇国各地方経緯度表」の「緒言」末尾には、「明治七年第五月 陸軍少佐 木村信卿」と正しく記載されている。しかしそれ以外に木村の名前は見出すことができず、巻末の「測量・地図百年史 年表」の明治14年(1881)の項に「事件」に関する記載はない(2022年刊行の続編『測量・地図百五十年史』の「年表」では、同年項末に「清国地図密売事件」の文字が付加された)。

小説は所詮フィクションすなわち言葉による架空の構築物である。

しかし歴史小説においては、史実調べが一定水準を尽くしたものでなければ土台なき構造物に等しく、作品がまともに評価されることはないのである。

土台朦朧作が受賞して怪しまれなかったのは、それだけこの「事件」の闇の深さつまり秘匿の度を示すものでもあった。

それを執拗に調べ上げ、闇をときほぐした人物がいた。

井出の「黄遵憲事件覚書」(「アトラス伝説遺文」)は、その人物が発掘した資料をそのまま用いた訂正文である。

したがって「アトラス伝説」と「アトラス伝説遺文」は不即不離、直木賞は返上したうえで、2者連名作として読まれるべきなのである。

1月 14th, 2023

木村信卿 その2

①の誤記の淵源は、『仙台人名大辞書』を著した菊田定郷の頭の中の「陸軍=ドイツ式」の図式であったろう。

しかし不思議なのは、宮城県図書館に架蔵された『木村家文書(木村信卿関係資料)』(電子式複写)の前文に菊田のこの文がそのまま引用され、その後には以下の文章が続くことである。

木村信卿は仙台藩出身として明治政府の官僚として、重要な地位にあり、陸軍参謀局にあって第五課長をつとめ、今の国土地理院の基礎をつくった。

しかし氏の生涯と業績は殆ど世に知られていない。それは当時の藩閥政治のなかにあって、異色の才能を発揮したため、遂に黄遵憲事件(シーボルト事件と類似)により、桂太郎等により追われ、中央から抹消された結果によるものであろう。

この資料は、海図史にうちこんでおられる斎藤敏夫氏が「参謀局地図編さんと木村信卿」の稿をまとめる際に、木村家にうけつがれたものを整理したものである。

ここで「黄遵憲事件」とされているのは、1977年に刊行された井出孫六の『明治・取材の旅』の第1章のタイトルが「黄遵憲事件覚書」(全8章237ページ中、第1章のみで75ページを領する)であったからかも知れない。この手書きの『木村家文書』に年紀はないが、表紙に捺された宮城県図書館蔵書印の下にスタンプで「S53 1593」とあるから、その受け入れは井出のその本刊行の翌1978年であった。

しかし「黄遵憲事件」なる名辞は適切ではない。

「シーボルト事件」とは異なり、清国の初の駐日公使館賛官黄遵憲は「禁」を犯して地図を手に入れたわけではない。

黄が罪に問われた事実もない。

木村信卿の遺した「口供書」が、問題の地図も既存の公刊情報を記載したのみと、陸軍裁判所(後の憲兵隊)の責めに屈せず主張する通りだからである。

黄は1877年東京に着任し、伊藤博文や榎本武揚らと交際、1882年にはサンフランシスコ総領事に任命されて離日、1885年帰国の途時に日本に立寄っている。そこには「事件」の痕跡すら存在しない(島田久美子『黄遵憲』1963年)。

桂太郎らが『東京日々新聞』等に意図的にリークした結果一般的となった「地図密売事件」は論外であるが、その称は図らずもこの「事件」がシーボルトのケースを下敷きにしたフレームアップ以外の何物でもないことを表しているのである。

木村を含め5人の犠牲者(川上冬崖ら4人が自殺)を出したこの件は、その概要があきらかとなった今日では「参謀本部内粛清事件」と呼ぶのが正しい。

ちなみに2005年に刊行された井出の『男の背中 ―転形期の思想と行動』という本には、この「黄遵憲事件覚書」がタイトルを「アトラス伝説遺文」と変えてそのまま収録された。あとがきに題を改めたと断りするものの、その理由は示していない。

さて『木村家文書』では何ゆえに大植四郎の『明治過去帳』ではなく菊田の記事が採られたのかと言えば、木村信卿の後半生の記述がきわめて対蹠的であることに拠っている、と考えられるのである。

『明治過去帳』では、入獄、閉門、官位剝奪、喉頭癌発症が羅列され、救いがないのである。

ちなみに『文書』とは言っても、中身は「一、木村大三郎宛暑中挨拶状 一通」にはじまり、「二七、川上寛海図図誌についての書状」や「三八、大嶋貞薫、高野長英等身元調査書状(明治六年)」を含み「八六、雑文書一括 一括」に終わる2段3ページの目録にすぎず、図書館は文書そのものの複写すら蔵してはいない。

しかし断簡といえども重要な近代史料である。

まして、この痕跡抹消された初期日本陸軍中枢惨劇においてをや。