JR【中野駅】

用事で、中野駅乗換東西線神楽坂駅と飯田橋駅に出掛けた。

JR中野駅で気が付いたのは、エレベーターがなかった、という事実。

もちろん、例によって、エスカルとかいうしょうもない「アリバイ施設」はある。

エスカレータは上りも下りも設置されているから、快適だと思っていたけれど、これでは車椅子の人は中野駅を使う気にはなれないわけだ。

結局、中央線の乗換駅である中野も、「バリアー駅」だった。

けれどもむしろ、一般にはこうした事実に気づかれていないということのほうが、重要だろう。

点数を付ければ、100点満点でせいぜい50点のいわゆる「赤点」、つまり不合格駅である。

地下鉄【神楽坂駅】

こちらはエスカレータで東西線に乗り換え、神楽坂駅で降りたわけだが、この駅もまたエレベータが1基も存在しない。

ホームに降りれば、一応上りエスカレータはあるものの、下りはない。

そのエレベータも改札まで。

そこから地上には階段しかない。

そこは三つに折れた階段で、計44段ある。

バギーに子どもを乗せたお母さんは、44段をバギーごと運んでいた。

下りの場合は、合計100段を超えると思うが(いわゆる上りと下りホームではまた大違いだが、いずれにしても100段は超える)、どうするのだろう。

体力と腰椎が御無事でありますように。

お子さんも、無事でありますように。

点数を付ければ、15点駅だな。

フェイスブックを通じてくださった、OSさんのコメントを、ご本人の了解を得てここに掲げます。

情けないのは「駅」というより、東京という都市そのものであることが、よくわかります。

東京を「世界都市」とか言う人がいるが、こんなものが「世界標準」になってほしくない。

【その1】

我が息子は肢体不自由児なので、バギー型車椅子。

山手線新大久保駅も階段しかありません。

戸山の都立児童相談所&障害者支援センターなど、都の児童・障害福祉機関が多いエリアなのに、ちょっと前までは大久保駅が一番近い駅でした。

にも関わらず、都バスの利用や、やっとEVついた総武線大久保駅を案内する…というのですが、山手線から総武線に乗り換えると、たしか、一駅でも2本線を利用した事になり、少々値段上がりますし、距離もやはり遠くなります。

最近は、大江戸線と副都心線の東新宿駅が出来たので

案内する方々は迂回させられる辛さ知らないからだと思います。明日は我が身ですがね〜

【その2】

渋谷駅は当分ひどいバリア駅になってます。

JRから地下鉄に乗る為に同じエリアを三次元的たてジグザグに距離は3往復以上、EV6台以上乗り換えて歩くはめになります…

因に、新橋駅は夕刻などのラッシュ時に車椅子で行くと

「時間架かりますよ」と駅員は乗降客の安全確認最優先で、放置、、、

お手伝いヒトきておろしてくれるまで5往復以上電車見送る…この時間帯混み込みのサラリーマン駅に車椅子の子ども連れてきたヒト悪い…

ぐらいの態度でした…

【その3】

バスに乗る時に、「障害が有るのでバギー(まだ2歳で、専用車椅子バギーではなく普通のバギー)を折り畳まず乗っていいか?」ときいたら、「好きにすれば…」と言われたり、

保育園時代は2つ先の駅で6年間電車で通園。

毎日使う駅で、まだevも設置無く、車椅子の場合、エスカレーターを反転させて、乗り降りする対応していました。腰も痛め始め、もう階段を独りで持って降りれない重さになったので、降りる時の反転対応をお願いしたら、「バギーだと、他のバギーのお客さんも反転させてくれというから...このマーク(車椅子マーク)もっと大きくならないかな?(それは嫌だといったら)皆言って来るから困るんだよね。」

一時、JRを諦めて、帰りはバスで帰ってましたが、バスも低床バスでは無く、高いステップからよいしょと独りで乗り降りしていましたが、腰がもう駄目。

仕方なく、JRお客様相談室で交渉し、階段降りる時は駅員さん呼びだしブザーを押し、二人掛かりで階段でおろしていました。

ヒトによっては、間が悪いと「ちぇっ」と舌打ちされたことも有りますが、優しく対応してくださった方もいらっしゃいます。

その駅にev設置が決まったときに、優しい駅員さんが嬉しそうに3月末には付くからね、良かったね!ていってくださったのですが、4月から小学校に行く事になったから、もう保育園に通わないんです…

フェイスブックやツイッターでも、見出しだけは発信しているのだが、

フェイスブックでは「その1」に、思いがけなくも複数のコメントをいただいた。

めったにないことである。

それだけ、多くの方が常日頃感じていることなのだと思われた。

都の福祉施設が集中している山手線の新大久保駅にも、エレベーター、エスカレーターともにないという指摘があった。

「JR東日本:駅バリアフリー設備のご案内」というサイトで、「山手線」の駅別設備一覧表をみたら、本当に新大久保駅だけ空欄が並んでいる。

エスカルとかいう、階段脇に付けた車椅子用のリフトはあるらしいが、あんな面倒なものは、車椅子利用者も、駅員も、ともに使いたがらない。

そもそも使用規定が2月前から2日前まで事前に申し込んで、当日はナントカ証明書を提示して・・・、とおよそ「優しい」のとは正反対。

実際に申し込めば、「朝晩のラッシュ時や催し物が予定されている場合はご遠慮ください」とでも言うのだろう。

安っぽく、不安定で、扱いにくい「アリバイ設備」であることは明白だ。

「株主利益」や「内部保留」以前に、エレベータ―を設置すること、駅員補助なしでも車椅子が乗降できるようにするのが、本来の「仕事」というものだろう。

ところで、ひとつわかったのは、インターネット検索でひっかかるこうした設備情報も、原発と同じで、基本的に「事業者」や「お上」情報が主体だということだ。

「自分の身は自分で守る」ためには、基本情報を、おためごかしの「当局」なぞに頼っていてはダメだということは、いやというほど知らされたはずだ。

新聞やテレビなどのマスコミもその3分の2ほどは「当局」だから、あてにはならない。

「設備」でいえば、それらをシティズンの側から具体的に点検して、問題点を集約して発信しなければ、本来のシティズン社会にはなりえないのだ。

お上や当局に依存したままでいれば、ますますつけあがるだけである。

権力あるものは誰でも、権力と恣意を維持増大することが仕事となるから、社会にはそれを牽制するものが不可欠だ。

権力者の恣意を掣肘する役目が、成文法であり、その根本である憲法である。

しかし、その法の実体を維持する根本のところは、自立したシティズンの情報と判断である。

そのところがわかっていない社会は、ついに専制者と官僚、そして奴隷の「3猿社会」を脱し得ない。

お上・当局情報は「てがかり」にすぎない。

「駅 バリアフリー 地図」のキーワードで検索した「てがかり」は、

ITC 東京都障害者IT地域支援センター

Tokyo Imformation Technology Regional Suport center for persons with desabilities

の「都内交通情報・バリアフリーマップ」(2012年10月現在)というものであって、以下案内を羅列すると

事業者主体では

●東京都交通局:都営地下鉄の各駅立体図、都バスの種類

●東京バス案内WEB:都内の「路線バス・高速バス・空港連絡バス・深夜急行バス・貸切バス」案内

●らくらくおでかけネット:車いすでの駅利用情報、車いすで乗り換えやすい順の検索が出来る

●えきペディア(地下鉄全駅ガイド):全国の地下鉄の路線図とバリアフリー情報を中心とした駅案内図、駅周辺の案内サイト

行政体別では

特別区

◆いたばしバリアフリーマップ

◆江戸川区バリアフリーマップ

◆おおた おでかけまっぷ(大田区バリアフリーマップ)

◆かつしか電子マップ

◆みんなの北区ささえあいマップ

◆やさしいまちガイドブック(品川区)

◆新宿らくらくバリアフリーマップ(新宿区)

◆バリアフリーマップ杉並 いってきまっぷ

◆港区バリアフリータウンマップ

*Map未整備区:千代田区・中央区・文京区・台東区・墨田区・江東区・目黒区・世田谷区・中野区・豊島区・荒川区・練馬区・足立区・葛飾区

多摩地区

◇昭島市バリアフリーマップ

◇西東京福祉マップ

◇多摩市バリアフリー福祉マップ

◇八王子ナビゲーター

◇がいどまっぷ府中

◇町田市バリアフリーマップ

◇みたかバリアフリーガイドおでかけ情報

◇バリアフリー情報FROM武蔵野

*Map未整備市:立川市・青梅市・調布市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・稲城市・羽村市・あきる野市

となるようだ。

肝心のJRは

JR東日本:駅バリアフリー設備のご案内

というのがある。

以上を「てがかり」に、ひとつひとつチェックしていく必要がある。

「歩道橋」は、小学校などの近くに多い。

ホドーキョーとはそもそもが、「車優先」「人はそこのけ」社会が、「子供には配慮してます」というアリバイ施設のようなもので、鉄鋼会社とゼネコンとその下請けが多少商売になったのだろう。

子どもなら、「足腰を鍛える」効果も多少あるかも知れないが、「車が主で、人間が従」構造があたりまえ、と頭に刷り込まれるだけの話。

車にやさしく、人に情けない列島社会の典型のひとつが、世界に名高いホドーキョーである。

子どもではなく老人ないし老人予備軍にとっても歩道橋は論外だが、それでも、大きく迂回して、それを使わないことは不可能ではない。

その一方、腰痛持ちで、仕事上重いカートを押しながら歩いている身にとって、エレベーターやエスカレーターのない都心の駅ほど腹立たしいものはない。

エスカレーターがあっても上りだけ。

しかも、中途半端で、途中が階段となっている場合に出くわすと、笑うほかない。

エスカレーターも、エレベーターも付いていない都心の駅というのは論外だが、それが結構あるのだ。

先日、東京メトロ虎ノ門駅で、重いカートを押して改札口に向かっていたら、「バリアフリー」通路の入口と出口が太いクサリで「バリアー」されていて、

「お使いの方は駅員にお声をお掛け下さい」と貼紙がある。

バリアフリーにバリアーとは、と呆れるほかなかった。

要は、「健常者」以外は特別扱い、「やってやる」というおためごかしの魂胆がみえみえなのだ。

そんな都市で、「キャッシュで金がある」だから「オリンピックをトーキョーで」などと絶叫する人間がいるとすれば、これまた笑うほかない。

こころ覚えのために、つまり慌ててその駅で降りたりすることのないために、気づいた「エレベータなし駅」をとりあえず以下に掲げる。

JR環状山手線で囲まれた範囲で、エレベータもエスカレーターもなくて有名なJR線の「情けない駅」は、

【御茶ノ水駅】

【神田駅】

【新橋駅】

【代々木駅】

だが、

【新宿駅】

などの大きな駅では、連絡通路次第では階段しかなく立往生する場合が結構ある。大きな駅でも、「東京駅」はさすが「帝都中央ステーション」だけあって、にエスカレーターもエレベーターもよく設置されている。

けれども、さらに乗降客数の多い、「新宿駅」や「渋谷駅」などは、エレベーターやエスカレーターがどこにあるのかわからない、というのが普通のケースで、出掛けるには事前によほどしらべる必要がある。

インターネットは便利なメディアだが、こうした「情けある情報」は見かけない。

だから気づいた範囲で、「情けない駅」情報を、これから時々、心覚えに書きつけておくことにする。

知って驚いた。

今日午後、あるところから講演を頼まれて、出掛けて行ったのだが、その講師控室で高齢のご老人と一緒になった。

とくに紹介もいただかなかったので、地域の昔の話をなさる方だろうと思っていた。

私の講座と、そのご老人の講座の時間帯は同じだったので、参加者はいずれかを選んだわけだ。

2時間の話を終わって、控室に戻って話を聞いていて、おやどこかで聞いたお名前と思ったら、肥田舜太郎先生だった。

これには驚いた。

私の話なぞは聞かないでいいから、いまから皆でそちらの講座に行きましょうと、私は言うべきだったのだ。

御年96歳。

元軍医。

広島で、原爆症の治療に実際にあたった、最後の生き残りの方だ。

その方が、いまの日本の、3・11後の低線量被曝の現実を語ったのだ。

東京でも、足立区であきらかな被爆の症例が、すでに出ているという。

3・11の後で、仕事で雨の中、街を走り回った人がいて、その結果が「ぶらぶら病」となって表れた。

フクシマだけではない。

報道されないけれども、列島のあちらこちらで、深刻な状況が進行している。

そのなかで、生きていくには、おとなは自分自身と家族を守る、ある種の自覚と営為が不可欠であると。

それを知っていたら、私自身が聞きに走ったはずなのに。

以下は、2012年10月2日の沖縄での肥田先生の講演から。

「私は広島で助ける方法が分からない。毎日毎日死んでいく。大事な大事な命の重みに向き合いながら、何で死んでいくのか、どういう症状で何の病気なのか、まったく分らないまんま、本当に医者であることが悲しくて苦しくて、しかしやっぱり立場上私が診て、病名を付けて、死亡診断書を書くより仕方がない。その苦しみを私は30年続けました。」

「医者に頼ってもダメ、学者に頼ってもダメなんです。だから最後は命を持っている皆さん自身が、命の主人公として自分の意志で生きていく。皆さん毎日毎日目を覚まして、自分が今日こうやって生きている、これを明日から続けていこうと思えばただ漠然と生きていたんじゃダメなんです。していけないこととするべきことを自分で決めて、それを守って、どんなにつらくても健康を守って生きるということを意識的に続けなければ。自然に生きている恰好では放射線に負けます。」

漢字の道・路・途・径は、和語ではすべてミチという。ミチの「ミ」はミコ(御子・巫女)やミタ(御田)、ミホトケ(御仏)と同じく、また、オシロ(御城)やオウマ(御馬)の「オ」と同類の、接美辞ないし敬辞だから、語の本体は「チ」である。

これをトチのチと言ったらそれはもちろん誤りで、土地は漢語だから除外して考えなければならない。

語幹のチが共通するのはチマタ(巷・岐・衢)である。チマタはチが交叉したところ、すなわちツジ(辻)である。チを語幹とする言葉には、ほかにマチ(町・街・区・襠)やウチ(内)、オチコチ(遠近)、アチコチ(彼方此方)があって、すべて場所ないし空間をあらわす。

「チ」が「道」の意で用いられるのは、アヅマヂ(東路)やシナノヂ(信濃路)のような接尾辞的な例で、『古事記』(下巻・歌謡)には、タギマチ(当芸麻道)とある。

ここから推認するに、地表の交通経路をあらわす古い和語には、「チ」と「ミチ」の二種類があったようだ。

現代は、ほとんどすべての地表空間が切り分けられ、それぞれ領有ないし所有が主張されるが、二百年もさかのぼれば領域は曖昧となり、さらに古くは、むしろ地上における人の場所はごく限られたものであった。

そうして、狩猟と採集に生存を依存していた人類の長い時代、集落はひらけた場所にあったとしても、一旦その場を離れれば、周囲は原野であり、森林であって、そこは野性と霊威の支配する異界であった。だから、そのなかを通じる「チ」とは、人間の領域の属性を延長しつつも、野性や霊威とも親密な過渡的ないし曖昧なエリアであったのである。

その過渡的なエリアが人間意志の顕現のような様相に転じるのは、灌漑農耕が成立して社会が内部分化し、また征服被征服の外部的な階層性をも抱え込むようになって以降である。

すなわち、敬称を冠したミ・チが誕生する。

霊威は人間領域の外部から内部へ仮託され、やがてそれは威令にとってかわった。奴隷労働にせよ、徴用にせよ、農閑期雇用にせよ、かつては「威令」として動員された、人間の労力がつくりだした交通経路がミ・チなのである。

そうして、すべてのミ・チは、「お馬」がミヤコから走り出、またそこに向かう「軍用道路」だったのである。

最近の東京都小平市の、後出しじゃんけんそのものの住民投票条例改変例でも判るように、トーキョーの道も、一旦計画決定されたら問答無用に通すのが、「軍用」ならざる「自動車用」のミ・チだったのだ。だから、ミ・チはそこに「住む者」を無視し、むしろ「そこのけそこのけ」と排除するのである。このようなことが「あたりまえ」の列島には、いまだ「人間の道」は不在であると言わなければならない。

標記のようなタイトルの本を、以前代取をやっていた版元では看板商品のようにいくつも出していた。

この種の本の出版は一時途切れていたものを、私が復活させたのだが、それは自身が勉強したいためであった。

ただ決定版というような「くずし字」の参考書は、存在しない。

いかなる語学の世界もそうであるように、くずし字や古文書を読む「コツ」は、なんといっても慣れる以外にないからだ。

よい道具がそろっていても、それを常々使っていないかぎり、技は上達しない。

私自身があいかわらずこの世界の初心者であるのは、継続して読むことがないためだ。

しかし、多くの人が継続できる状態ではないからこそ、初心者向けの本は、「売れる」のである。

最近、必要に追われて、遅まきながら江戸図の「祖」(おや)と言われる、「新板江戸大絵図」の「刊記」をあらためて読んでみた。

原文は上掲の通りだが、「初心者」にはところどころ読めないため、図書館で参考書を探していたら、三田村鳶魚の『未刊随筆百種』に「江戸図書目提要」というのがあって、その380ページに同図の刊記が「附言」として活字化されていた。

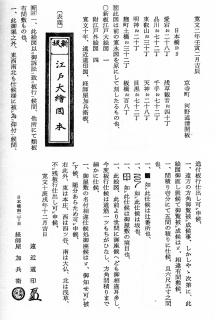

鳶魚の解読は以下のようなものである。

しかし、これをみて驚いたのは、あきらかな誤読があったことである。

当方の「読み下し」は以下の通りである。

一 此絵図御訴訟を以て板行致し候間、他所にて類板有まじきものなり

一 此御堀之外、東西南北も仕り候様に、仰付なされ候間、追付板行仕出し申すべく候

一 遠方之方角御覧なられ候事、じしやく(磁石)次第に此絵図御直し置きて御覧なされ候はば、相違有まじく候

一 間積リ壱分にて五間のつもりに仕り候、ただし六尺五寸之間なり

一 ■ かくのごとく仕り候は、辻番所なり

一 《 かくのごとく仕り候は、坂なり

一 □ かくのごとく仕り候は、御屋敷之境目なり

一 此絵図此前より世間に御座候へども、相違のみ多し。今度板行仕り候は道筋一つもちがひなく方角間積り迄こまかに仕り候

一 御屋敷の名付相違仕り候ところ御座候はば、御知せ下さるべく候、随分あらため申すべく候

右此外、東は本庄(所)、西はよつや、南は大仏、北は浅草、残らず板行仕り出し申すべく候

さて、どこが違うか、較べてご覧ください。

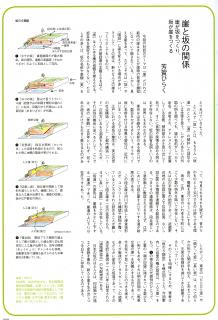

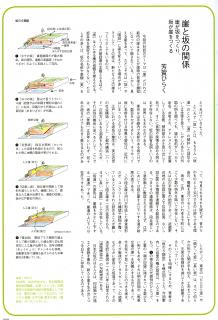

旧知の今尾恵介さんから話があって、平凡社の標記のシリーズの『5mメッシュ・デジタル標高地形図で歩く 東京凸凹地形案内 2』(今尾監修)で、今尾さんとの対談を交えて、都内の3ヶ所の崖を案内した。

冒頭6ページは、その写真と対談内容である。

それだけでは意味も通じないだろうからと、1ページは書き下ろした。

題して、「崖が坂をつくり、坂が崖をつくる」という。

奥付は今月末になっているが、店頭にはもう出ている。

とりあえず書き下ろしの部分だけ、以下に掲げる。

(画像を2段階クリックすると、読めるように拡大)

書評紙から依頼があった本を、入院先で読んで、退院してから認めた文が掲載されました。

1週間先付の本日発売号ですが、私のところだけ、以下に掲げます。

画像をクリックして、拡大された画像をさらにクリックすると、読める状態になります。

言いたいことは、最後の2パラグラフですので、どうかそこまでお付き合いを。

退院後の体調は、歩けるけれども、あちこちが痛み、疲れやすくなりました。

一旦都心に出掛けると、次の日は家で休むという状態。

人の多いところは嫌ですね。

とくに、エレベータのない駅。

手押し車に依存しているものだから、階段はだめ。

まして、歩道橋なぞ。

エスカレータが中途半端な駅にも、どこぞの国の「情けなさ」が溢れている。

禁欲的に、一日でできることは限られているのを自覚しながらいくしかありませんね。

この3月はじめ、40年ぶりに腰痛再発。

すぐ近所の診療所でレントゲンを撮って、服薬したものの、一向に好転せず、

そのうち痛みで眠ることもできない状態に。

左腰と左足が痛くてどうにもならない。

右側を下に体を丸めていると、少しは痛みが軽減するけれど、それでも眠ることは不可能。

食欲はまったくなく、排尿だけですんでいたからなんとかなったものの、脂汗を流してただ寝ているだけ。

トイレにはようやく歩いて行けたものが、腰を下ろすことができなくなり、そのうち歩けなくなった。

医院に電話して、女房に座薬をとってきてもらったが、それもまったく効かない。

「救急相談」に電話したら、119番してよろしい、とのこと。

10分ほどで運転手も含めて数人が来宅、マグロ状態で運んでくれて、生まれて初めてピーポー・ピーポーに乗りました。

若いけれど、隊長さんはさすがにプロ。

的確な判断で、整形外科医が当直、ベッドも空いてた、比較的近い総合病院に搬送。即刻入院。

その晩は、痛み止めのブロック注射と入眠剤のおかげで、久方ぶりに眠れました。

お見立ては「腰部脊柱管狭窄症」と。

服薬とリハビリ(午前PT、午後OT)、何よりも安静が効いたようで、1週間ほどで車椅子(トイレに行く場合)から解放。

セラピストたちの意見では、姿勢良すぎるというか、反っていて、脊椎と骨盤に負荷がかかりすぎているらしい。

執筆したり、エクスカーション下見などの時は、過剰に集中してしまうのが原因かとも思い当たる。

背中と腰の筋肉が板状、ということは、崖になっていたのですな。

けれどもとにかく、仰向けでも寝られるようになったし、リハビリ体操も自分なりにレシピをつくったので退院を決め、結局12日間の入院で、本日シャバに出てきました。

さすれば、もう外気は妖しげな春。

こなさなければならない仕事は山積みですが、そろりそろりと行きますので、どうかよろしく。