書評紙から依頼があった本を、入院先で読んで、退院してから認めた文が掲載されました。

1週間先付の本日発売号ですが、私のところだけ、以下に掲げます。

画像をクリックして、拡大された画像をさらにクリックすると、読める状態になります。

言いたいことは、最後の2パラグラフですので、どうかそこまでお付き合いを。

退院後の体調は、歩けるけれども、あちこちが痛み、疲れやすくなりました。

一旦都心に出掛けると、次の日は家で休むという状態。

人の多いところは嫌ですね。

とくに、エレベータのない駅。

手押し車に依存しているものだから、階段はだめ。

まして、歩道橋なぞ。

エスカレータが中途半端な駅にも、どこぞの国の「情けなさ」が溢れている。

禁欲的に、一日でできることは限られているのを自覚しながらいくしかありませんね。

この3月はじめ、40年ぶりに腰痛再発。

すぐ近所の診療所でレントゲンを撮って、服薬したものの、一向に好転せず、

そのうち痛みで眠ることもできない状態に。

左腰と左足が痛くてどうにもならない。

右側を下に体を丸めていると、少しは痛みが軽減するけれど、それでも眠ることは不可能。

食欲はまったくなく、排尿だけですんでいたからなんとかなったものの、脂汗を流してただ寝ているだけ。

トイレにはようやく歩いて行けたものが、腰を下ろすことができなくなり、そのうち歩けなくなった。

医院に電話して、女房に座薬をとってきてもらったが、それもまったく効かない。

「救急相談」に電話したら、119番してよろしい、とのこと。

10分ほどで運転手も含めて数人が来宅、マグロ状態で運んでくれて、生まれて初めてピーポー・ピーポーに乗りました。

若いけれど、隊長さんはさすがにプロ。

的確な判断で、整形外科医が当直、ベッドも空いてた、比較的近い総合病院に搬送。即刻入院。

その晩は、痛み止めのブロック注射と入眠剤のおかげで、久方ぶりに眠れました。

お見立ては「腰部脊柱管狭窄症」と。

服薬とリハビリ(午前PT、午後OT)、何よりも安静が効いたようで、1週間ほどで車椅子(トイレに行く場合)から解放。

セラピストたちの意見では、姿勢良すぎるというか、反っていて、脊椎と骨盤に負荷がかかりすぎているらしい。

執筆したり、エクスカーション下見などの時は、過剰に集中してしまうのが原因かとも思い当たる。

背中と腰の筋肉が板状、ということは、崖になっていたのですな。

けれどもとにかく、仰向けでも寝られるようになったし、リハビリ体操も自分なりにレシピをつくったので退院を決め、結局12日間の入院で、本日シャバに出てきました。

さすれば、もう外気は妖しげな春。

こなさなければならない仕事は山積みですが、そろりそろりと行きますので、どうかよろしく。

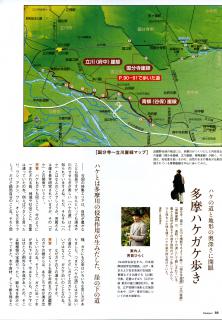

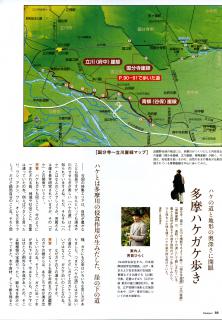

「散歩の達人」という雑誌の、今月21日に刊行された号に4ページほど書いた。

なにせ、地元の特集だし、ハケをとりあげるというから、ほかの仕事を中断しても断るわけにはいかない。ただ、できてみると、まず最初のページで見落としがあった。

マップの右上に「姿見の池」とあるけれど、それは「日立中央研究所の大池」としなければならなかったもの。姿見の池はもっと西側。

また、段丘の模式図もつくってもらったけれど、その訂正が十分ではなく、せっかく図をつくるのだから、後でも使えるようなちゃんとしたものにしておけばよかったなと、いろいろ後悔点は残る。ただし、これを契機にあちこちの「東京のガケ」と「ハケ」の現況をつたえることはできる。

都内に残された「宝石」のような、青柳ガケ線下の「ママ下湧水」や「城山公園」下の湧水の流れも、今や安泰とは言えない状況になっているのだから。

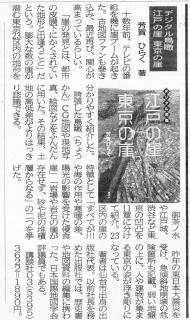

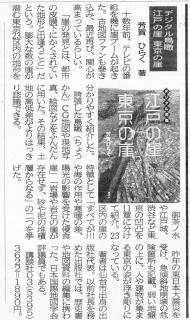

硬派の週刊書評紙「図書新聞」に、ようやくまともな拙著の評が出た(2013年2月2日付・写真を2段階でクリックすると読めるうように拡大されます)。

拙著は現在4刷りだが、初刷りから数えて5ヶ月目ということになる。

『江戸の川 東京の川』以降、江戸東京の歴史・地理・地形を横断した旺盛な著作で知られる、鈴木理生さんの執筆である。

「迷著のような名著」という、過分な評価をいただき、恐縮している。

現在の「東京地形ブーム」が、その本質を「テレビ流れ」のトリビアリズムにおいていて、写真や図版をならべ、知ったかぶりをして面白がっている「景観論」の亜流にすぎないという指摘はまったく同感である。

危機意識や、倫理性がまるで欠如しているのである。

そこまでは触れていただけなかったが、拙著の献辞を「フクシマの地霊に」としたのは、「伊達」ではないことを、ふたたび強調しておきたい。

「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」(テオドール・W・アドルノ「文化批判と社会」)に倣えば、「3・11」以後、「東京」を〈味わい〉もしくは〈楽しむ〉などという心性はそもそも「阿呆」か「能天気」以外の何ものでもないのだ。

「廃〈都〉」こそ、21世紀の列島の未来図である。

その権力志向を買われて、石原ナントカに釣りあげられたイノセ某という元物書き男は、「オリンピック」を連呼するピエロにしかなりえないのだ。

私が、『江戸の崖 東京の崖』に秘めた「毒」、つまり究極のメッセージは、実は「廃〈都〉」にある。

そこまで読んでいただけた人がいたとしたら、物書き冥利に尽きる。

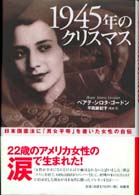

ベアテ・ゴードンさんが、12月30日に亡くなった。

いま日本の「政界」で、「憲法」が岐路に立たされているような観があるが、彼女が、65年つづく「戦後の日本」に大きな貢献をしたことは、消えることのない事実である。

そのことに、あらためて感謝し、ご冥福をお祈りする。

多言は無用であろう。

ニュースは下記のサイトを参照されたい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130101-00000003-asahi-soci

また、ベアテさんがいかなる人物であったかは、次のサイトが詳細に語っている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%B3

私は、以前の会社で編集長をしていたときに、下の本のタイトルを考案しただけであった。

それでも、ベアテさんとご主人やお子さん夫婦が来日した時も親しくさせていただいたし、日本でたびたび講演なさった時も何度かお邪魔したことがある。

いつ接しても、彼女の人間的な温かさに触れて、穏やかな気持ちになれたものだ。

扇ナントカという宝塚出身のタレント政治家が、参議院議長だったときだったか、ベアテさんに、「あなたのおかげで日本の女性は、美徳を失ったのではないかという意見もあるが・・・」と質問にもならない愚問を発したとき、ベアテさんはにっこり笑って、「でも、別の憲法だったら、あなたもこうしてはいられなかったかもしれませんね」と返事したと(詳細は忘れたが)いうエピソードを直接聞いたおぼえがある。

いま、わたしたちができることがあるとすれば、「ベアテ基金」のようなものを設立することだろう。

それが、「今の世にある」、わたしたちの、精一杯の「自己表示」なのだ。

ヨーロッパの最果ての国アイスランドは、数少ない海洋プレートの陸上生成現場であり、

北アメリカプレートとユーラシアプレートの狭間、つまり双璧の崖を見ることができる。

その狭間、つまり裂け目をgyao(ギャオ/ギャウ)といい、世界初の民主議会「アルシング」の舞台でもあるという。

西暦930年に、移民たちがこの裂け目の崖下に集まり、直接議論を交えたと。

つまり、その場は崖の岩壁が音響板となって、谷底を「声」が走り合ったわけだ。

日本列島は、海洋プレート現象としては、アイスランドとは正反対の「沈み込み帯」に位置していて、その反動で地震がおきるとは、よく説明される事柄でもある。

この場合、日本列島は海溝という巨大な崖っぷちにあって、人間はその縁の上に起居している構図になる。

「断崖絶壁」という言葉がある。

断崖と絶壁はどう異なるか。

断崖は、崖の上から崖下を覗いた謂いで、絶壁とは崖下から見上げた場合だという人がいる。

そうかもしれない。

けれども実際の使用例は、かならずしもそうなってはいない。

しかし。

崖下に生まれた民主議会と、崖上崖っぷちの日本の政治はきわめて対照的だ。

ちなみに、ウィキペディアによれば、アイスランドはエネルギー政策の先進国で、水力と地熱発電のみだそうで(核発電=原発はもちろん、火力発電所もない)、燃料電池バスや水素燃料自動車が運行されているらしい。

また、「常備軍」を保有せず、「タラ戦争」(第一次~第三次)でイギリス軍と戦ったのは沿岸警備隊だった(アイスランドが勝利)。

米軍基地も撤収することで合意ができており、実際に米国空軍基地が閉鎖されたという。

こうなると、政治的にも日本とは、賢愚ほぼ真逆の国がアイスランドということになる。

日本のような、中途半端なスケールと、旧「帝国」の神話が、崖っぷちの危険度をますます大きくしているようだ。

政治的にも、経済的にも、「分節」すること。

日本列島上に人間が生きのこる知恵は、おそらくそこにしかないのである。

そうして、「分節」こそが、「民主主義」の本質なのだ。

テレビと新聞・雑誌は、この何ヶ月か、極力見ないようにしてきた。

その予感はあたっていた。

「選挙」の結果である。

自民党の大勝、猪瀬の圧勝、「改憲」の現実化という結果である。

「民主主義」というものは、日本においてはかくも愚かな結果を現出する。

ペットが弱腰の主人を侮り、専制的な「飼い主」を崇める構図によく似ている。

この場合の「ペット」とは、もっとはっきりした言い方をすれば「奴隷」である。

民主党は、「オタオタした素人政治」で、閉塞のイメージしか残すことができなかったのだ。

国家官僚を中核とする、「利権共同体」の高笑いが聞こえてきそうだ。

巨大な金のもとに、とりわけテレビの裏側で、電通や博報堂が暗躍した結果でもあろう。

かつての魯迅と竹内好の指摘は、現在の日本にも、そして中国の現在にも、

それぞれ異なったニュアンスはあれ、もちろん有効なのだ。

ゆめゆめ、「あの国とはちがう」なとど言うことなかれ。

(cf.竹内好「中国の近代と日本の近代」『日本とアジア』所収)

これで「日本」の「国家」的体裁は一見強固となるだろうが、実は長い目でみれば

亀裂と解体、そして動乱のはじまりであったことが、明らかとなるだろう。

地下の、見えない活断層のズレが、一段と大きく成長したのである。

拙著『江戸の崖 東京の崖』刊行後3ヶ月を過ぎた。

『日経新聞』や『東京新聞』での紹介はあったが、本格的な書評はまだ出現していない。

一昨日、仙台地方の友人から、日曜日(2012年12月10日)の『河北新報』で紹介記事が出ていたと知らせてきた。

「東北の本棚」のコーナーだという。

東京のことを書いたのに、「東北の本棚」とはこれいかにとは思ったものの、取り上げてくれたのはありがたい。

著者が仙台出身ということで、文化部の記者が着目したようだ。

記事は手際よくまとめてある。

河北新報のサイト(ブックレビュー)にも掲載されている。

http://flat.kahoku.co.jp/u/bookreview/7GydCSPtnF04vhpHUZQL

しかしやはり、本書をじっくり読み込んで評価してくださる、記名入りのの書評が待たれる。

何度も繰り返すが、拙著の精髄は、最近流行の、マニアックな「地形景観カタログ」にあるのではない。

オープニング・ページに、「フクシマの地霊に」(To The Genius Loci of Fukushima, A Happy Island)と献辞を置いたのは伊達ではない。

東京の、そして日本列島の「現、存在自体」が、「崖」だと言っているのだ。

12月2日の「坂学会」の講演とウォークは好評のうちに終了。

今年は来週土曜日の、淑徳大学公開講座(北鎌倉から鎌倉)でおしまいです。

いまのところ明確になっている、来春の予定を以下に掲げておきましょう。

ご都合のつくかたはどうぞ。

《淑徳大学公開講座「古地図と文学でめぐる 江戸・東京崖っぷち紀行」》

第63回 1月19日 明大前 水道道路を新宿まで

第64回 2月16日 東青梅 多摩川河原を青梅まで

第65回 3月16日 府中 郷土の森とビール工場

第66回 4月20日 町田 谷戸づくし

*いずれも土曜日、午後2時から4時ころまで。屋外。

連絡は、淑徳大学池袋サテライトキャンパス 電話03-5979-7061

《NHK文化センター青山教室「古地図で都心の崖めぐり」》

第1回 1月12日 江戸・東京の崖と坂① 赤坂・溜池・愛宕方面

第2回 2月 9日 江戸・東京の崖と坂② 六本木・麻布・白金方面

第3回 3月 9日 江戸・東京の崖と坂③ 信濃町・四ツ谷・曙橋方面

*いずれも土曜日、午後1時から1時間ほど屋内講義、その後屋外へ。4時半ころ終了。

連絡は、NHK文化センター青山教室 電話03-3475-1151

《「国立市」まちの歴史を探る・辿る くにたちの崖線・古道の今昔》

〈第1回〉 1月26日(土)午前10時~12時

「国立周辺の坂と崖線をめぐって」

*連絡は、国立市公民館 電話042-572-5141

先週土曜日の11月24日は、古巣の早稲田奉仕園で、午前10時から昼食をはさんで午後3時半過ぎまで、

OB・OGを中心とした小さな講演会(「崖と坂の原風景」)とウォーク・ツアーをおこないましたが、

遠路南アルプス市からもご参加の方がいらっしゃったのは恐縮でした。

ウォーク・ツアーは、早稲田周辺と神楽坂から飯田橋、そして駿河台から神保町まで、約15000歩。

傘寿を過ぎた方も完歩され、快晴とはいえないものの天候もおちついていて、まずますの結果でした。

来月、といっても4日後の12月2日日曜日には、文京区民センターでまた講演と、「坂巡り」。

こんどは「坂学会」の「平成24年 坂まつり」の催しで、13時開始。

講演は「文京区民センター」で、13時から14時半までの予定。

こちらは60人の会場ですから、より多くの方々にご参加いただけます。

詳しくは

「坂学会」http://www.sakagakkai.org/

ないし

http://www.sakagakkai.org/seminar/leafleHa24.pdf

をご参照ください。