11月 19th, 2019

11月 19th, 2019

11月 18th, 2019

2019年の新刊

旧来流布してきた英仏系探検と世界発見の物語に

あらたにロシアの征服と拡張の道筋を加える

高等学校地理教育者の労作

佐々木路子著『ロシアの地理的「探検」と「発見」』

ISBN978-4-902695-33-5 C1025

A5判 290ページ

上製 本体2400円+税

目次

第1章 17世紀ロシアの「探検」と「発見」

その1 ロシア人の東進

その2 バイカル湖へ

その3 ゼーヤ川からアムール中・下流へ

その4 レナ川を下って北氷洋へ

その5 カムチャツカへ

その6 ロパトカ岬へ

第2章 17世紀シベリアの地図化過程

その1 レーメゾフのシベリア地図帳

その2 『ゴドゥノフのシベリア全図』(1667)

その3 『1672/73年のシベリア全図』

その4 スパファーリのシベリア地図(1678)

その5 1687年シベリア地図

その6 『レーメゾフ地図帳』(1701)

その7 『レーメゾフの民族誌地図』

第3章 ロシア人が語る「地球発見物語」

1 はじめに

2 地理学の誕生

3 古代ギリシャ・ローマの地理

4 中世の地理的知見

5 偉大なる地理上の発見

6 18・19世紀の地理上の問題と謎

7 フンボルトと18‐19世紀の地理学

8 ロシア人の「世界進出」

9 北極の探検・20世紀の探検

10 南極と世界の屋根

11 海に挑む

資料 ウラジミール・アトラーソフのカムチャツカ遠征記

『第一上申書』(1700)

『第二上申書』(1701)

主要参考文献

あとがき (佐々木隆爾)

佐々木路子(ささき・みちこ)

1937年 滋賀県彦根市生まれ。

1960年 奈良女子大学文学部史学地理学科(日本史専攻)卒。

日比谷高校などで地歴科教師を歴任。

2004年 東京ロシア語学院本科卒、ロシア語専門士。

2012年 死去。

11月 18th, 2019

うたの位相 その5

問題は「うたの位相」である。つまりそれが「詩」と言えるものであるかどうか、である。

「うた」は虚構の共同性とその過去が現在を拘束するサイン(合図または痕跡)である。

しかし「詩」はそうではない。

それは虚構と無縁の未来から飛来して「私」を拘束する言葉であり(ヨシフ・ブロツキイ『私人 1987年ノーベル賞受賞講演』)、啓示であり、予言ですらあるからだ。

先の大戦において、日本文藝家協会を母体として情報局(内閣情報局)が日本文学報国会を促成したのは敗戦を3年後に控えた1942年(昭和17)であった。

その詩部会の会長には高村光太郎が任じ、そこには今日名前が知られるほとんどすべての「詩人」が網羅された。

前年『智恵子抄』を出したばかりの高村は、病妻に対したと同等あるいはそれ以上「真摯」に時局にのめりこみ、戦意称揚に邁進したのであった(「地理の書」ほか)。

つくりだされた危機における虚構(「日本」)への回収や美のことあげは、結局のところ虚構のひとりよがり(廓言葉)の隘路に自らはまり人を陥れる仕業にほかならない。

アイロニーの悲愁をスタイルとした「日本浪漫派」も、「町内会」を離陸して視ればゲルマン優種の神話で民族浄化を正当化したナチスの宣伝と基本的に変わるものではない。

意識的あるいは無意識に「世界」を断って、ひとりよがりの善意と正義、そして悲愁に埋没したうたびとは、決して「詩人」などではなかったのである。

11月 11th, 2019

浅草橋 その3

大猷院殿御実紀(「徳川実紀」のうち、家光の代)巻三十寛永十三年正月の記に「八日江城惣郭の営造この日よりはじめらるゝ所」として、石垣や堀につづき枡形すなわち見附の造営を命じたなか、「浅草口は松平伊予守忠昌」とある。

いわゆる徳川実記の東照宮から大猷院あたりまでは、確かな史料伝存のない江戸初期を垣間見させる数少ない文書と言っていい。

一般に、見附は堀に架けた橋とセットで存在するから、説明板はこの下命年をもって橋の創架に短絡させてしまったのである。しかし、既述のように橋は見附以前から存在していた。

また、見附すなわち枡形が橋とセットであるといっても、それは堀の「内側」すなわち城側に配置されるから、現在の台東区側ではなく中央区側に造営された。

したがってこの説明板も、傍らの「浅草見附跡」の石柱も、設置位置がそもそも誤りなのである(本項その1写真参照)。

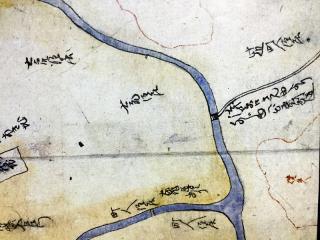

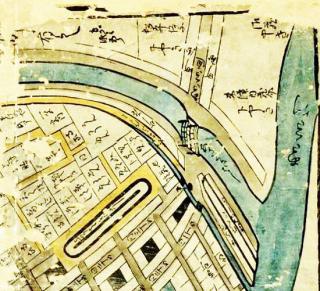

ついでにもうひとつ、誤りを指摘しておけば、日本歴史地名大系13『東京都の地名』の「浅草橋」の項で「別本慶長江戸図には橋の辺りに「浅草口さんや千じゆへ出奥州道」と付記がある」と書いているが、この場合の「橋」は浅草橋ではなく「常盤橋」である。付記も正しくは「浅草口さんやより千じゆへ出奥州道」である(下掲・別本慶長江戸図・部分)。

慶長7年(1602)頃の江戸を描いたとされる別本慶長江戸図は、もちろん「見附以前」である。

しかしここからひと世代30年以上をかけ惣郭(そうぐるわ)整った江戸は、ふたつの「浅草口」すなわち常盤橋門と浅草橋門と、二重の見附で防御されていた。

繰り返すが、江戸時代に常盤橋から浅草橋をぬけて浅草へ向かった道は、「橋以前」「江戸以前」からの古い経絡だったのである。

11月 7th, 2019

浅草橋 その2

説明文の第3段落

「ここ神田川にはじめて橋がかけられたのは寛永十三年(一六三六)のことである」

は全くの誤りである。

その端的な証は、「最古の江戸図」として著名な「武州豊嶋郡江戸庄図」(下掲・国立国会図書館蔵・部分)にすでに記載がみえることである。

この図に刊年記載はないが、寛永9年(1632)年の頃のものとされている。

右手に逆立ちして「あさくさ川」とあるのは隅田川で、支流の人工河川神田川に「あさくさはし」、さらに橋の延長に逆立ちした「あさくさ道」という文字が読み取れる。

左下、真中に筋のある細長い楕円は、日本橋馬喰町の起源にかかわる初音の馬場である。

「あさくさ道」という書き込みは重要である。

現在の「大伝馬本町通り」は浅草を経由する旧日光街道の一部として知られる。

常盤橋から浅草橋を通り浅草に向かうその道は、実は日光街道どころか江戸以前からの古奥州街道で、つまりは神田川が開削される以前から存在していた古道である。

したがってここに橋が架けられたとすれば、それは神田川開削とほぼ同時であったと考えるのが妥当である。

しかし神田川がこの場所でいつ開削されたか、確かな記録は何もない。

日本歴史地名大系13『東京都の地名』(2002)「浅草橋」の項が「架橋の年次は不明」としているのは正しい。

では、説明板の自信ありげな断言はいったい何を根拠とするのか?

11月 4th, 2019

浅草橋 その1

浅草橋は、浅草にはない。

築地御坊(築地本願寺)の前身浅草御坊が浅草になく、日本橋浜町にあったのと似ている。

近隣の両国橋が、明暦大火後武蔵と下総の両国にまたがって架けられたのではないのと、少し似ている。

浅草橋は、江戸から浅草(方面)に向かうための、あるいは浅草方面から江戸府内に入る橋である。

両国橋は、武蔵の江戸から隣の下総方面にわたる、もしくは下総から武蔵の江戸に至る橋である。

浅草は江戸の一部だったのではない。

浅草は、江戸など問題にならないほど古くからひらけた地域であった。

ところで、問題は浅草橋である。

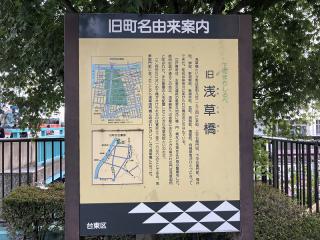

上の写真は浅草橋の北西の橋詰、つまり国道6号(旧陸前浜街道)歩道の台東区浅草橋1丁目側から撮影したもので、左手の橋を渡れば中央区日本橋馬喰町2丁目である。

つまり浅草橋は、中央区と台東区にまたがり、それを境する神田川に架かる橋である。

さて、右手前に石柱が建てられていて、「浅草見附跡」とある。

画面中央には、台東区の説明板も掲げられているのが見えるかも知れない。

「旧町名由来案内 下町まちしるべ 旧浅草橋

浅草橋という町は昭和九年(一九三四)に茅町、上平右衛門町、下平右衛門町、福井町、榊町、新須賀町、新福井町、瓦町、須賀町、猿屋町、向柳原町がひとつになってできた。町名は、神田川に架けられた橋の名にちなんでいる。

江戸幕府は、主要交通路の重要な地点に櫓・門・橋などを築き江戸城の警護をした。奥州街道が通るこの地は、浅草観音への道筋にあたることから築かれた門は浅草御門と呼ばれた。また警護の人を配置したことから浅草見付といわれた。

ここ神田川にはじめて橋がかけられたのは寛永十三年(一六三六)のことである。浅草御門前にあったことから浅草御門橋と呼ばれたがいつしか「浅草橋」になった。

台東区」

一読して文章に違和感をもてたとすれば、その感覚はまっとうである。

第2パラグラフ第2センテンス「奥州街道が通るこの地は、浅草観音への道筋にあたることから築かれた門は浅草御門と呼ばれた」は、まともな文とは言えない。

ひとつの述語に対して主語とそれを受ける格助詞「は」が複数あり、読点の使い方も無神経で、文意を混乱させているのである。

このセンテンスの「主」語は、「地は」ではなく「門は」である。

言いたいことをはっきりと相手に伝えるならば、修飾部と主語述語の主部を明確に区別し、「この地は奥州街道が通り、浅草観音への道筋にもあたることから、築かれた門は浅草御門と呼ばれた」としなければならない。

この「案内」は、まともな校正プロセスを省き、そのまま公示された役所駄文の典型で、読む者を見くびっているとしか言いようがない。

そうしてこの「案内」には、文法上どころか、史実上の誤認とその結果の重大な誤記が存在するのである。

9月 13th, 2019

変動と集積の崖 ―難民の世紀に

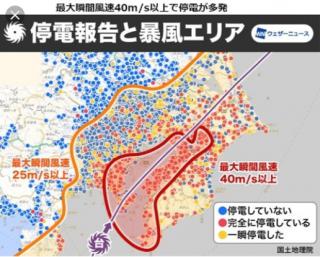

2019年9月9日午前5時前「非常に強い」台風15号は千葉市付近に上陸した。

中心付近の最大風速は約40メートル、最大瞬間風速は約60メートルで、関東に上陸した台風では過去最強クラスであるという。

最大瞬間風速とは秒速のことだから、時速に換算すると新幹線の疾走する216kmとなり、人間は屋外では吹き飛ばされる。

この風雨の影響は甚大で、千葉県では一時90万戸以上が停電して断水も伴い、復旧通電の見通しも二転三転して首都圏の停電は長期におよび、6・7月の西日本暴風雨と併せ「令和」は激甚災害で幕が開いた。

こうした「経験したことのない規模」の強い台風は、今後ますます増発すると予想される。

街中を歩けば輻射熱と廃熱を全身に浴び、屋内ではクーラーがなければ夜も過ごせない夏はここ半世紀ほどの現象で、さらに「1950年代以降に観測された変化の多くは過去数千年の間では前例がない」(IPCC第5次報告書第1作業部会)という。

WMO(世界気象機関)は、過去5年で世界気温は最も暑く、気候変動が加速していると発表した。

いわゆる温暖化である。

春と秋が退化し夏が肥大化している。秋分の日を過ぎても北海道ですら夏の暑さが居座っている。

「日本にははっきりとした四季があり、色彩豊かな景観が楽しめ」などといった決まり文句は色褪せた。季語の大半は形骸化し、絵空事俳句が量産される。

海水温と平均海面高度は、世界的規模で確実に上昇している。そうして今日の気候変動と地殻変動は、日本列島で頻繁に発せられる「想定外」を無意味な言葉と化した。

この変動にもっとも脆弱で、現代生活にもっとも直接的な影響を及ぼすと考えられるインフラ施設は、むきだしの送電施設電柱と電線である。

停電の諸因は、台風の豪雨や強風、落雷や降雪、といった気象現象のみならず地震や火山活動さらに太陽フレアの大規模磁気嵐といった自然現象にかかり、また一方で発電や送電設備そのものの劣化やトラブル、コンピュータの誤作動や操作ミス、パワープラントの燃料不足つまり供給力不足や需要過剰に加え、航空機による送電線の切断そして火災や戦争などによる発送電設備の損壊といった人為の領域にわたる。

ロンドンやパリ、ベルリン、香港やシンガポールといった世界の大都市が無電柱化すなわち地中化を完了しているのにくらべ、この国の都市でもっともそれが進んでいる東京ですら4.6%と大きく立ち遅れて、電柱と電線は日本列島に目立つ。

とりわけ低圧線のそれは歩道を塞いで歩行者や車椅子の通行を妨げ、垂れ下がって交通事故の一因をなし、都市部に貴重な樹木を畸形にし、伐り倒させる元凶である。

また町中蜘蛛の巣のように張り巡らされた電線は、二流以下ないしは後進国家の象徴でもある。

都市景観の面からは、無秩序極まりない看板や駅前パチンコ屋と並び、アグリと無様(ぶざま)の代表で、これらを野放しにしてよくも「美しい日本」と言ってみたり(安倍晋三)、オリンピックなんぞを呼んで来る気になると呆れてしまう。

気候変動は、原発汚染水と東京湾の汚染の飛躍的増加をも、もたらすことになる。前者は溶け落ちた核燃料が汚染源だがそれはともかくとして、トーキョーの下水システムの基本は悪名高き合流式のため、頻発する集中豪雨の後などでは汚水垂れ流しとなるからである。オリンピックのトライアスロンなどの選手は、お台場の海水の臭いに顔をゆがめるだろう。

これを分流式に改造するといっても、予算規模(10兆円以上)が大きすぎて計画を立てること自体が難しい。大地震や大型台風などによる停電では、この巨大下水処理システム自体が停止してしまう。

都市景観などは措くとして、上にあげた広範な停電の諸因のうち、とりわけ自然現象にかかるものの多くは送電設備の地中化によって回避できるのである。

北海道全道ブラックアウトにつづき、今回の停電被災がこれほどまでに長期化し、人間の生活いや生存自体を脅かす深刻な状況がつづいている状況の意味をまっとうに認識する者であれば、とりあえず無電柱化は喫緊の課題であると考えざるを得ないだろう。なにせ現代生活はそれがなければなにひとつ動かせない、はじまらないまでに電子化されている。都市は今やオール電動式である。

そうして、「次はトーキョー」である。

今回の千葉や神奈川、伊豆諸島の台風被害と停電つづきの現状に対し、150年以上つづく「トーキョー国家」の、それも最長期政権にとってはまるで他人事、まっさきに考慮されるべき人間の生存と尊厳などは二義的で、まずは空気読みと上目遣い(いわゆる忖度)政治に終始した。停電真っただ中、もとよりお飾りキャビネット(内閣)の「改造」など意味をなさない。メトロポリスの小中学校教師や生徒たちの大部分は、他国に例のない運動会という見世物のために「東京五輪音頭」などの準備と練習に余念がなかったのである。

今年2月22日は地震により新千歳空港で175人が夜明かしをし、9月9日には台風のため成田国際空港の客1万3250人がホテルに向かえず、空港で足止めされた(朝日新聞デジタル版)。その混乱のなかでHellという言葉が飛んだという。

世界に冠たるメガシティでかつメガロポリスの中心である巨大都市がインフラシステムを破砕された場合、どのような Hell が出現するか、それがどのような影響をおよぼすか、想定するのは難しい。例えば、タワーマンションや超高層ビルオフィスといわずとも、通常の建物のエレベーターに何時間いや何日間閉じ込められるか、予想はまったくつかないのである。それはトーキョーの「スケールメリット」が、疾うにスケールデメリットからデンジャラスに転化していて(『江戸の崖 東京の崖』)、復旧見込みを極限まで無化するからである。

このスケールデンジャラス、つまり都市集積の野放図性は、トーキョーにまともな都市計画が存在しなかったというよりは、幾度か立案されたもののその都度なしくずし的に破綻してきた結果(1939年の環状緑地計画など)である。つまり、トーキョーの現在の姿は「破綻した巨大都市」といっていい。

前世紀は「戦争と革命の世紀」であった。昨今の地殻変動と気候変動の勢いは、今世紀が「災害と難民の世紀」となることを示唆している。おもえば、2011年の3月11日は列島におけるその闢(びゃく)日であった。

最近の知見ではこの2つの世紀は「人新世」(Anthropocene アントロポセン:新たな大絶滅の時代)として地層に印されつつあるようだが、気候変動と地殻変動が交叉する日本列島において雲居足下の動向を直視しようとせず、もっぱら見世物政治と「憲法改正」に腐心するため、災害対応を地方自治体と企業に投げ済ませ、列島にたどりついた「難民」を収容所に長期収容したままとしているのは愚悪の極みである。

災害多発世紀に避難者(難民)の生存と尊厳を守る世界標準はスフィア基準(sphere standard)である。

しかしそれが、一般の意識の端にのぼることはない。それに照らせば、役人や地域ボスが支配し、公平や絆を口実にパーティションを排除する「雑魚寝避難所」などは日本の常識=世界の非常識のひとつで、逆に個々人の身体生理と精神を蚕食する場にほかならないことが知られるだろう。

またとりわけ日本列島で加速する高齢化と軽度認知症の割合は、被災の様相を複雑化し、対応を困難化するだろう。

とにもかくにも明白なのは、トーキョーがその舞台となった場合、避難者の数と避難所の規模に対し、いかに全国動員したとしても、電源車も給水車も簡易トイレも、到底間に合うはずがないということである。

昨今の日本列島の「空気」すなわち政治的趨勢次第では、「災害ユートピア」(R・ソルニット)とは真逆の「ディストピア」が出現して多くの人が収容所の群衆と化す可能性がある。

来夏のオリンピックが、せいぜいトーキョーの都市景観など「遅れた日本」を世界に知らしめる程度で済むことを祈るか、「適度な自然災害」に想定と対応不足の恥をさらして自己認識の覚醒を期待するか、いずれとなろうか。

ただひとつ言えるのは、地殻変動(内的営力)や気候変動(外的営力)といった自然の営為の激化による巨大災害に対しては、防災ではなく減災の途しかありえないということ、その最良の方法は巨大都市の解体と疎開にあるということである。

トーキョーの解都ないし廃都は、実は意外と近い将来にやってくるかも知れない。

しかし現実には、ことはトーキョーに限らない。

日本列島の巨大都市圏居住者は、とりあえずそこ以外の地表のどこかに、「疎開先を予約」しておくべきなのである。

昭(あきら)けく和して骸(むくろ)の三百萬

そのおほかたの渇き飢ゑ果つ

いま令されて和して難民

9月 6th, 2019

うたの位相 その4

本欄「その2」で触れた吉田嘉七の『ガダルカナル戦詩集』は記録文学と言ってもいい内容をもっているのだが、それが今日まで遺るのは、「餓島」と化したガダルカナル島で生き残りさらにインパール作戦に従軍することになった吉田が、軍事郵便も途絶したなかノートを遺書としてラングーンの毎日新聞支局に預け、内地の大木惇夫に届けられることを念じた結果という。

ノートは奇跡的に大木のもとに届き、その数編が毎日新聞の第一面に掲げられたのである(吉田嘉七「制作・発表おぼえ書」『定本ガダルカナル戦詩集』1972)。

かて(短歌)

粉味噌も遂につきたり、明日よりは

塩ふりかけて粥はすすらむ

一合の米わたる日は五勺食ひ

五勺のこすもならひとなりつ

米つきて椰子の実食ふも常となり

日毎日毎に工夫をこらしぬ

米のめし食ひたしと言ふ計(ばかり)にて

友と一夜は語りあかしぬ

勝つまではきっと死なぬと言ふ兵の

顔の日に日に痩するは寂し

米なくば椰子を食らひて、椰子なくば

草の葉噛みつ戦ひて止まじ

上掲はそのうちの一篇で、いくら最終聯の反転強調があったとしても、こうしたうたは時が時なればただちに憲兵の管掌する事案となっただろう。

しかし「もはや国民にも敗戦の実状はあきらかになり、兵器や食料の増産が叫ばれ出したために、たまたまそれにマッチしたのであろう。その上国民の士気鼓舞のためとして」と吉田が書く通り、これらのうたが耐乏生活を余儀なくされた戦争末期の列島江湖に喧伝され、とりわけ応召を前にした学徒らに与えた影響はすくなくなかったのである。

大木編『ガダルカナル戦詩集 前線にて一勇士の詠へる』が毎日新聞社から発刊されたのは敗戦を間近にひかえたその年であった(奥付発行月日記載なし)。

この冊子を手にした学徒ら心中における「愛国と厭戦の交錯」は、井上光晴が小説『ガダルカナル戦詩集』に描いたとおりであったろう。吉田は忘れていた自分のノートのタイトルを、戦後(1959年)書店の店頭に見出したとき「白昼わが幽霊を見る思い」がしたという(同)。

しかしながらこのうたのリアリティは、実は以下のように戦場において生起しかつ維持された意志に裏打ちされていたのである。

「現役兵として入隊以前には、詩を書いたことはなかった。昭和十四年夏、初年兵の時に、ノモンハン事件に出動して、はじめて戦争を体験してからである。ノモンハンは満州(中国東北地方)と外蒙(モンゴル人民共和国)の国境地帯で、日本軍がソ連軍に潰滅的な打撃を与えられた局地戦である。増援部隊の一人として出動したが、総攻撃準備中に停戦協定が成立して、無事に元の駐屯地に帰れた。

しかしここは二百粁歩いても家の一軒もない草原地帯で、水がない。それに我軍には近代的な兵器がない。圧倒的に優勢なソ連戦車群に対して、味方は火焔瓶(今過激派学生が愛用する)を持って体当りするしかない実状である。それをある有名詩人が『皇軍の神兵がハルハ河畔で、ドカンドカンと敵を撃っている』というように書いていた。その人の名も辞句も忘れたが憤慨だけが残って、稚拙でも良い、自分の体験は自分で表現したいと秘かに思い定めた。」(同)

この「有名詩人」とは誰であったか、北原白秋であったか高村光太郎であったか、あるいは単に選者として名が出たものを吉田がその作者と思い違えていたものなのか、またそのうたがどんなものであったのかは、しばらく措くとする。

それが「ドカンドカン」といった程度のものであるならば、いそいで調べるにもおよばない。

まずは吉田の「憤慨」が形となって遺されたことを多としたい。

8月 19th, 2019

零 ―74年目の8・15に

向日葵やまつさかさまにゼロとなる

ゼロならずマイナスであるアキアカネ

井戸底でトンボ飛ぶ見るうた歌ふ

盆をどり町内会の轆轤首

列島の夏や空気のゼロとなる

『永遠のゼロ』てふ売文あるらし

零(ゼロ)なれば永遠(とは)の余地なし原爆忌

油漏る防風窓の照り返し

季節なき餓島ここにも骨欠片(かけら)

エムペラてふらし

つみなきがごとくそのまま土葬さる

大声と強弁嘘つき藪枯し

テレビ消せこの日街中蟬ばかり

列島ひとりよがり「靖国」

百年を隣族軽侮し掠め来て向後百年孤児蔑まる

7月 28th, 2019

うたの位相 その3

おお。やつらは、どいつも、こいつも、まよなかの街よりくらい、やつらをのせたこの氷塊が 、たちまち、さけびもなくわれ、深潭のうへをしづかに辷りはじめるのを、すこしも気づかずにゐた。

みだりがはしい尾をひらいてよちよちと、

やつらは氷上を匍(は)ひまはり、

‥‥‥‥‥文学などを語りあった。

うらがなしい暮色よ。

凍傷(しもやけ)にただれた落日の掛軸よ!

だんだら縞のながい影を曳き、みわたすかぎり頭をそろへて、拝礼してゐる奴らの群衆のなかで、

侮蔑しきったそぶりで、

ただひとり、

反対をむいてすましてるやつ。

おいら。

おっとせいのきらひなおっとせい。

だが、やっぱりおっとせいはおっとせいで

ただ

「むかうむきになってる

おっとせい。」

上掲は、金子光晴の詩集『鮫』(1937年8月刊)から、「おっとせい」の最終部(三)である。

1937年(昭和12)といえば、7月7日盧溝橋事件を契機に日中両軍が全面戦争に突入(所謂支那事変)し、8月には国民精神総動員実施要綱が閣議決定されている。

「皇軍」が中華民国の首都南京まで「侵攻」占領し、国際的非難の的となる「南京事件」を他所に、列島のあちこちで祝賀の「提燈行列」が行われたのはこの年の12月であった(「提燈を遠くもちゆきてもて帰る」白泉)。

大陸における文字通り泥沼の戦争に引きずり込まれ、それでも世間が「勝った、勝った」と唱和しているなかでの「うた」であるから、『鮫』は「当時の軍国主義への抵抗詩として注目され」(百科事典マイペディア)、また「天皇中心の権力支配,戦争を痛烈に否定した抵抗詩集」(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)とも言われるが、しかしもし当時「注目」されていたとすれば、うたの作者はただでは済まず、生死の岐路にも立たされたはずだ。

つまり「抵抗詩」という評価は戦後のものである。

実際、金子はこの年の10月には次のような「参戦鼓舞」のうたを発表してもいるのである(櫻本富雄『空白と責任 戦時下の詩人たち』1983。発表誌は『文芸』特集「戦争を歌へる」)。

(略)

戦はねばならない

必然のために、

勝たねばならない

信念のために、

一そよぎの草も

動員されねばならないのだ。

ここにある時間も

刻々の対峙なのだ。

なんといふそれは

すさまじい壮観!

(略)

(抒情小曲 「湾」の一部)

しかし、このうたの語には、実はすべて見えないカギカッコが付けられていると言っていい。すなわち端的には「ねばならない」という語に建て前を、「すさまじい壮観」という語に彼岸性を隠し、総じて一歩離れ「むかうむき」から振り返った、醒めた表現がなされているのである。読む側にとっては常識的に翼賛のうたであるが、表現には辛うじて両義性が含ませてある。これは「抵抗詩」などでは無論ないが、翼賛韜晦のうたである。

ただし、それだけで金子が戦時を無傷でくぐり抜けられたわけではなかった。

戦後改竄されたり全集に収められることのなかった「翼賛作品」は、2、3にとどまらなかった(櫻本)。上掲「湾」も、全集に収録されたものとは異なっている。

しかしながら、ほとんどの「うたびと」が翼賛体制に身も心もとりこまれていったなかで、金子光晴の「うたびと」としての軌跡はきわめて稀である(森三千代、森乾との合作自筆詩集『三人』など)。

翌1938年に『中央公論』に発表された次のうたは、両義的な表現というよりも、詩の象徴性を用いた風刺の代表というべきもので、同じパラシュート降下を扱ってはいても「藍より蒼き 大空に大空に 忽(たちま)ち開く 百千の」と歌った「空の神兵」(梅本三郎作詞・高木東六作曲、1942。陸上自衛隊第一空挺団歌)とは位相が異なるのである。

落下傘がひらく。

じゆつなげに、

旋花(ひるがほ)のやうに、しをれもつれて。

青天にひとり泛(うか)びただよふ

なんといふこの淋しさだ。

雹や

雷の

かたまる雲。

月や虹の映る天体を

ながれるパラソルの

なんといふたよりなさだ。

だが、どこへゆくのだ。

どこへゆきつくのだ。

おちこんでゆくこの速さは

なにごとだ。

なんのあやまちだ。

(「落下傘」一)