コロナウィルス対応で、休校による混乱ばかりが話題となっているが、実はそれは大した問題ではない。

現政府がいま力を注いでいるのは、感染者の把握ではなく、その真逆の隠蔽にほかならないからだ。

中国から提供された検査キットも活用せず、検査体制を国立感染症研究所に限定化し、韓国より1桁以上少ない1日1000人未満の検査体制にして感染者数値の上昇を妨げている。

不作為(意図的なサボタージュ)手法による、情報操作である。

2日、WHOからその積極的な対応が評価された韓国からは、大統領のウィルス対応協力の呼びかけがあったのだが、もちろんアベとそのお友達および子分たちは馬耳東風をきめ込んだのである。

このような小手先技は、国際的な信用失墜に直結する。

信用失墜はしかしクルーズ船の例ですでにはじまっていた(「日本政府の対応は、公衆衛生危機の際に行ってはいけない対応の見本」ニューヨーク・タイムス)。

情報操作と隠蔽はそもそもこの連中の十八番、「政治家」としてもっとも腐心するところなのである。

もしいままともな検査体制が敷かれ稼働していれば、初期対応失敗の結果として日本列島の感染者数は間違いなく桁外れに上る。

隠れ感染者や公表されざる感染スポットは、すでに身近に存在するかも知れないという疑心は当然である。

極東の列島の愚かな政策と対照的に、同極東の島台湾では、真摯にして迅速、賢明な感染症対策が功を奏し、支持率をも飛躍的に上昇させた。

中国は多大な犠牲をはらい、ウィルスの蔓延をほぼ湖北省内に封じ込めつつある。

列島におけるの感染者捕捉のサボタージュ状態がつづくならば、オリンピックどころの騒ぎではない。

「コロナ」と指さされ、軽侮されつつ隔離ないし排除されるのが日の丸国とその住人となる可能性はきわめて高く、それはすでに始まっているのである。

公衆衛生上の対応策は、結局のところ感染源(感染者)を発見(特定)し、それを公表周知させ、ゾーニング(隔離・封じ込め)することに尽きる(『感染地図―歴史を変えた未知の病原体』) 。繰り返すが、隠蔽はその真逆である。

「行ってはいけない対応」は、この愚かな政権を許すかぎりつづくのである。

【追記】

マスコミも隠蔽の実態にようやく触れるようになった。

以下は朝日新聞デジタル版2020年3月4日22時22分の記事の一部である。

「新型コロナウイルスの感染を判定するPCR検査をめぐり、日本医師会は4日の記者会見で、医師が必要と判断しても保健所が認めずに検査を実施できなかった例が全国で30件あまり確認されたと明らかにした。(略)新型コロナウイルスのPCR検査は現在、感染症法に基づく「行政検査」とされ、保健所が認めないと実施できない。日本医師会によると、保健所が認めなかった理由は「重症ではない」が5件、「濃厚接触者ではない」が1件などで、大半は理由が不明という。」

気候変動や地殻変動に加え、ウィルスが現代ヒト社会の存立構造を侵食しつつある。

極東島の裸王Aは自己統率を示す機会とみたか、クルーズ船対応混沌遅鈍から突如転じて無理無要の全国休校を宣い、混乱に拍車をかけているのは笑ってしまう。

自然現象やウィルスよりも怖いのは、実は隠蔽政治や集団的憎悪、パニックに陥るヒト社会である。

ところで世界のメガディザスター史のなかでも突出して、犠牲者10万人を数うとされる明暦の大火は明暦3年1月18日から20日にかけてのできごとで、江戸東京時代400年のうち関東大震災、東京大空襲にならぶ巨大画期であった。

ただしその日付は旧暦であって、西暦になおせば出火は1657年3月2日の午後2時頃。

したがってそれは明日でちょうど363年目にあたる。

偶々長崎のオランダ商館長が将軍への拝謁のために在府していて焼け出され、その日記がオランダに送られていたため、同日の日付のあるリアルタイムの記録が残された。

昨年末に出た講談社現代新書『オランダ商館長が見た 江戸の災害』(F・クレインス著、2019年12月刊)にその一部が小出しに紹介されている。

明暦の大火については浅井了意著と目される『むさしあぶみ』(万治4・1661年刊)が著名だが、伝聞脚色を主とした回想体の仮名草子ないし浮世草子で、網羅的記述ではあるもののリアルドキュメントとは言い難い。

浅井了意の著であることが明白な『江戸名所記』(寛文2・1662年刊)は、その回向院の項が『むさしあぶみ』の要所抜粋で同域を出ない。

講談社現代新書の紹介はその意味で大変重要なのだが、京都の日本文化研究センターの准教授だという著者が書いたものとしてはまことに不満である。

なぜならば、学者の仕事としてまずは本来のドキュメント全容を日本語にして公開する仕事に取り組むべきで、軽々に新書を書くのは後先が逆なのである。

本書における江戸の災害は舐めた程度にして、筆を京都や雲仙・普賢岳の災害に転じているのには憤懣さえつのる。タイトルの「江戸」が空間と時間の両方にわたることを使った羊頭狗肉の類とさえ言いたい。

その過少な明暦の大火の記述で、著者がわが『明暦江戸大絵図』(書籍版、2007年1月刊)を紹介、利用して論をすすめたのはよろしいとして、大目付井上政重上屋敷跡を現在の東京法務局附近としているのはさらにいただけない。

東京に土地勘のない著者であるためだろうが、編集や校正担当者は東京在住者に違いない。だからその誤りに関しては責は版元編集に帰せられるのは、大阪在司馬遼太郎の「街道をゆく」シリーズ第36巻の嗤うべき「平川」誤記と同等の構造である。

いずれにしても近々、この新書と商館長日記を利用したA・モンタヌスの『日本志』および『むさしあぶみ』、そして『明暦江戸大絵図』のそれぞれ該当部を参照しながら、コロナウィルス渦中363年目の跡地を、文京区、千代田区、台東区と歩いてみるつもりである。

現代都市が中枢部を含めてほとんど焼尽するような明暦大火並みの大規模火災は現実的ではないが、大地震や噴火となればその基礎インフラ全体の脆弱性は逆に火を見るよりも明らかである。

そうして極東列島の「避難所は体育館」というきわめて劣愚な「常識」が、その場にウィルスとストレスを充満させ、個々人の死に至るプロセスに「加油」することも間違いない現実なのである。

なにがそれほど強く父を動かし、他に誰もしないような行動をとらせたのか、父に訊ねました。

「お前と同じだよ」という答えでした。

なにを指して同じというのかわかりませんでした。「どういうこと? このことで、これっぽちも話したことないし、なにも知らなかったんだ」

すると父がこう言ったのです。

「かなり以前のことだ。ある日、おまえが一冊の本を手に、泣きながら帰宅したときのことを憶えている。広島についての本だった。「お父さん、この本を読んだんだ。こんなひどいこと、はじめて知ったよ」と言っていた」

ジョン・ハーシーの『ヒロシマ』〔邦訳は法政大学出版局刊〕に違いありません(書籍として発刊されてすぐに読みました。1946年8月に雑誌『ニューヨーカー』に掲載されたとき、私は入院中でした)。ただ、父に渡したことは憶えていませんでした。(ダニエル・エルズバーグ『国家機密と良心 私はなぜペンタゴン情報を暴露したか』p.82、2019年4月)

ダニエル・エルズバーグが如何なる人物か、そしてその父親との会話の顛末をここで紹介しようとは思わない。

それは調べようとすれば、誰でもわかる事柄である。

しかしいまの日本の目を覆うような「政治」に浸かるわれわれにとって、彼の行動がもっとも参照されるべきであることは確かである。

そうして現代世界に生きる人間、とりわけ東アジアは極東の日本列島に住む者すべての必読の「古典」が、J・ハーシーのこの著述であることも確かなのである。

‘EVERYONE ABLE TO READ SHOULD READ IT’(およそ文字読めるほどの者、皆これを読むべし)

このことに気付いていれば、大学生を前にしていたときに、その一片でも紹介し、また部分的にでも原文で読ませるべきであったと悔やんでいる。

それは網野善彦が『「日本」とは何か(日本の歴史00)』の冒頭、第一章「「日本論」の現在」で述べたように、われわれは「人類が自らを滅しうる」核の時代のただ中を生きており、この決定的な時代条件を無視ないし軽視した如何なる言説も無意味だからであり、J・ハーシーのこの本は空前にして絶後ではなかったその阿鼻無間と生き残った人間の姿を記録したからである。

今日この本が日本の出版界において文庫化されていない状況を惜しむのは、私だけではないだろう。

さて、万葉歌No.3378にちなんだ土屋文明の「入間道の大家が原の古へを尋ね来て武蔵野の秋にあへるかも」に関してであるが、この歌は『土屋文明歌集』(岩波文庫、1984年)の「武蔵野」4首に該当なく、またその武蔵野4首が採歌された元本の『往還集』(1930年)の「武蔵野」10首(1926年)にも見あたらない。

ただし『現代短歌分類辞典』(新装版第55巻)p.277に「新萬葉集八」として10首挙げたうちの3首目がこの歌なのであるから二次的ながら出典は『新萬葉集』(巻8、1938年)で、つまりこの歌は1926年から12年以内に詠まれたものと推測できる。

一方、土屋は1941年(昭和16)9月から翌年8月まで雑誌『短歌研究』に「万葉紀行」を連載しており、それは単行本『万葉紀行』としてまとめられた。本は1943年(昭和18)改造社初版、1946年養徳社版、1969年白玉書房版、1983年筑摩叢書版の4種がある(以上、筑摩叢書版の「序」による)。

その『万葉紀行』は「豊前鏡山」からはじまって「防人と豆」まで26節が並び、そのなかほどに「万葉集武蔵国歌」としてとくに「武蔵野」以下8項が、また「武蔵国歌続稿」として「いはゐづら」以下6項が設けられていたのである。ただし土屋の「入間道」の歌は、この本にその片鱗もあらわすことはない。

『万葉紀行』の「万葉集武蔵国歌」第2項では、独立して「おおやが原」が論じられている。

そこでは冒頭にNo.3378「入間道」の歌を掲げつつ、「大家が原」を川越街道の大井村かとする契沖(『萬葉代匠記』六)などの旧来の説に疑問を投げかけ、「川越街道の大井村は江戸、川越が発達し、両者を結ぶ街道の通じた室町時代以後のものとみるべきである」といい、「第一あのあたりでは耕して食うべき田がない。粟麦を食うとしても全く水田のない所には古い村は発達すまい」と主張する。

つまり太田資清・資長親子の名こそあげてはいないが、川越と江戸および川越街道は彼らの存在以降のモノダネとし、また水利を得ない段丘面に古村の存在しえなかった理の当然を説くのである。

そうして「いはゐづら」は「蓴菜などではないか」と推論し、さらに次のように私見を披瀝する。

「じつをいうと私は入間川町の北、高萩村(高萩は鎌倉、府中、上野邑楽、新田を結ぶ街道上の一部落として鎌倉時代にもあらわれている)の南に下大谷沢(しもおおやさわ)、大谷沢などの部落のあるのを、ひそかに「おおや」に擬せんとしているのである。そしてその附近にいくつもいくつも散在している池沼を、ひそかに蓴菜すなわち「いはゐかづら」の産地ではないかと心頼みにしているのである」。

上掲のパーレン内注記に「鎌倉」という文字が2ヶ所に出現するため鎌倉街道のような誤解を与えやすいが、この文は実は今言う「東山道武蔵路」つまり古代官道を示唆していて、群馬県邑楽(おうら)は足利郡衙方面、新田(にった)は新田郡衙方面と、武蔵路の東山道Y字接続肢につながるのである。

土屋の「ひそかな大家が原」のある高萩村は現在の埼玉県日高市の大字で、JR川越線には1940年(昭和15)開設の武蔵高萩駅が営業中、駅南方2キロほどは大字大谷沢で、そこは越辺(おっぺ)川支流の小畔(こあぜ)川左岸、開析谷が入り込むエリア。

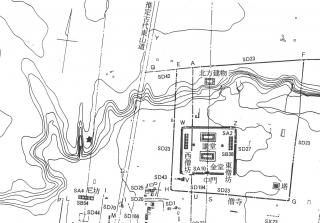

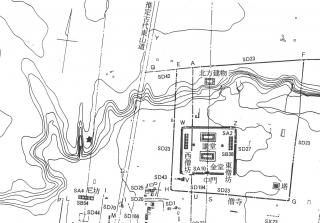

そうして、東山道と武蔵国衙(府中)を結んでいた「武蔵路」は、この大谷沢の東方約1里(4キロ)で入間川を渡河しつつほぼ南北に通じていたと推定されているのである(『地図でみる 東日本の古代』2012年。下掲。p.137。基図は5万分の1地形図「川越」1907年測図。赤破線は推定古代官道)。

80年以上前、すでに土屋によって以上のような不羈独立の考究がなされていたことは発見であった。

さらに土屋は文献歌読みだけの人ではなかった。

「埼玉県入間郡高萩附近の池沼に、現在、蓴菜が自生しているか否かを、尋ねようとして出かけた。地図で見るとこのあたりには小さい池が多く、想像が働いてくると、まだ見ぬうちからそこらの池は蓴菜で充満しているようにさえ幻覚される。」(『万葉紀行』「武蔵国歌続稿」いはゐづら)

この場合の「地図」とは、参謀本部陸地測量部「誉の五万」つまり5万分の1地形図「川越」の1939年(昭和14)版と思われる。出掛けたのは戦時下も1942年(昭和17)9月26日。

土屋の「入間道の大家が原の古へを」の歌の成立を1938年以前とすると、この時は再訪の「秋」だったことになるが、さて。

ともかくも、下車したのは高萩よりひとつ川越寄りの笠幡駅。地図に見える池を目指し、また土地人に蓴菜を尋ねいくつかの池を目指すが「今日は運悪く私は蓴菜の生えているようすを実地に見ることはできなかったが、ノト池にしても仙女が池にしても、条件は明らかに蓴菜の生ずるに適している」ことを確認し、さらに「実地について知り得たことは、大谷沢附近はいわゆる谷田が非常に発達して、思いがけぬ所にひろびろした水田が稔っていたことであった」と言う。

ただし上掲図に見られる池は、すべて開析谷の谷頭を堰き止めてつくられた水田灌漑用の溜池で、「谷田」(やた、たにた、たにだ、やつだ、読み不詳)も今は「谷戸田」(やとだ)と言うのが一般的である。しかしこの図の範囲だけでも「隠ヶ谷戸」「猿ヶ谷戸」「戸ヶ谷戸」「半澤」「下大谷澤」「大谷澤」と、水にちなむ地名は6を数えるのである。

そうして後日、土屋は土地の青年が大谷沢附近で採取した蓴菜の標本を手にすることになる。

「しかし「いはゐづら」が蓴菜である積極的な証拠は、依然として私の手に入らない」とはこの項末尾に置かれた文章で、土屋文明はどこまでも探求の人だったようだ。ただし日高市大谷沢は引かばぬるぬる「大家が原」の歌碑が建立されて然るべき条件は十分に備えていて、JAいるま野高萩南農村研修センター直売所駐車場の碑がそれである。上掲旧版地形図の左下、「大野澤」の文字の付近にあたる。

もっともこの一帯はすでに入間川を越えて西、その支流越辺川のさらに支流小畔川も貫流し、丘陵めいた地形には小規模ながらたくさんの谷戸田が開かれ、平坦高燥な乏水地帯「武蔵野」とはあきらかに別ものなのであった。

万葉歌No.3378「入間道」を解釈するには、「入間郡」そのものの概要をおさえておく必要がある。

『新編武蔵風土記稿』の「入間郡之一」冒頭は「入間郡は國の中央にて江戸より西北の方七里許にあり」とし、ややあって以下のように記す。

「又当郡古は多磨郡に通じて茫々たる原野なり、都て是を武蔵野と号し、後世分ちて入間野と記せしもあり(東鑑に於入間野有追鳥狩と記せし類なり)、又三芳野の鴈(伊勢物語に見ゆ)、堀兼ノ井(枕草子及千載集俊成卿歌の類)、の如き、郡中の地名縉紳家の歌枕にも入しゆへにや、郡名も自づから世にいちじるし、後世に至りて郡中の曠野多くは開墾して悉く田畝となり、人家も従て出来にければ古とは大にことなり、又中古より郡中を二分して入東・入西の唱あり、これ多磨を多東・多西と別ちしに同じ」。

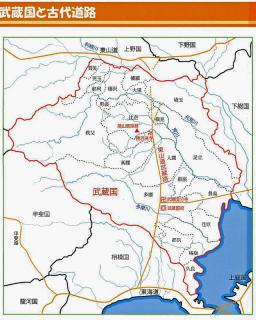

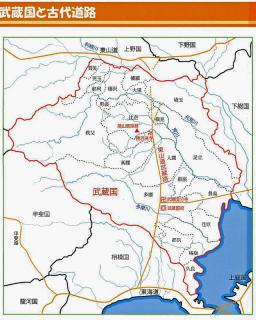

武蔵国22郡を図にしてみると、右下にずり落ちた罅割(ひびわれ)鏡餅の態、入間郡はまさにその重心に位置する。

それに接する餅の底部は多摩郡である。重要なのはその多摩郡の東偏に国衙(府中)が置かれ、上野国を東西する東山道にT字(精確にはY字)型に接続する、縦(南北)の官道(支道)が国衙を目指し、入間郡を貫いてまっすぐに通っていたことである。

現在の発掘文化財用語で「東山道武蔵路」と称するルートである。

武蔵国はその後(宝亀2・771年)東海道に転属となり、この道は中世には廃絶する。

万葉集の成立は759年から780年頃までと見られているため、「入間道」と言えばまずはこの「東山道武蔵路」そのもの、あるいはその入間郡を通る部分を指すと考えるのが順当であろう。

それでも歌碑が各所散在するのは、「入間道」が「武蔵路」のさらに枝道とする見方、あるいは「入間道」と言って入間郡全域を指した可能性も否定できないからである。

しかし根幹である「東山道武蔵路」そのものは、現代の地図にはもちろんのこと、江戸時代の道にも痕跡を残さない。

つまり、江戸時代に現役であった道とそれに結ばれた村落をたよりに古代の歌枕を追ったのでは、初手から誤ることになるのである。

また古代における高麗郡と新羅(新座)郡の新設および中世における高麗郡の東方進出により、入間郡域は近世までに大きく変容した。『新編武蔵風土記稿』の入間郡2図、すなわち正保年中改定図および元禄年中改定図も、ともに極端にくびれた形で、国立公文書館が公開しているデジタルアーカイブズの天保国絵図のうち「武蔵国」図でもそのことは容易に確認できる。

言われるところの入間郡「入東・入西」(にっとう・にっさい)の別と、多摩郡「多東・多西」の別とは様相が異なるのである。

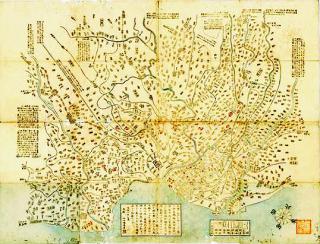

上掲上図は『武蔵国分寺のはなし』(国分寺市教育委員会、2002年改訂)による古代武蔵国郡の概要で、入間郡はまだふっくらとしていて「入東・入西」以前である。

下の図は、国分寺市・坂戸市合同企画展パンフレット「東山道武蔵路を探る ――路でつながる古代の国分寺と坂戸」(2015年)の一部だが、こちらの入間郡は高麗郡にその中央部を大きく侵食されているから、「入東・入西」以後の様相である。

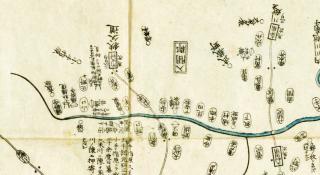

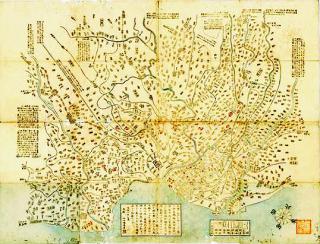

『東都近郊図』(文政8・1825年)における「〇武蔵野」とその周囲のおおまかな比定が済んだところで、当該部の改版との異同を見てみよう。

以下は文政13・1830年版、国立国会図書館本の一部である。

一見して大きく変わったところはないが、ところどころに新しく付け加えられた情報がある。

まず左手、「所沢村」脇の添付情報は「馬次」だけだったのが「三八ノ日市」を加え、その左隣「上新井」と「北野」村の間の鳥居(神社記号)の「式内 小手指明神」は「式内 物部神社祭礼二月廿一日 北野天神廿五日神事」と改定増補している。

そうして「〇武蔵野」付近では「北永井」村の北、「大井宿」村の西に「〇大家カ原」が新規登場しているのである。

「北永井」は現三芳町の北東部、「大井」はふじみ野市の南部の大字で、両者は西と東に隣接している。

刊記の右に示した記号凡例(以下)では、〇印は村名(小判型囲み)や宿町(方形囲み)ではなく名所古跡を示す。

この「〇大家カ原」(おほやがはら)は『万葉集』巻14、東歌3378読人不詳「入間道(いりまぢ)の大家が原の伊波為都良(イハヰツラ)引かば奴流奴流(ぬるぬる)吾にな絶えそね」という擬態語「ぬるぬる」で知られる歌に由来するのだろう。

「イハヰツラ」の「ツラ」は「蔓」(つる)状に連続した植物の謂いで、スベリヒユやミズハコベまたはネナシカズラのことか、などと定説がないようだ。しかし同東歌3416には「上毛野可保夜(かほや)が沼の伊波為都良(イハヰツラ)引かばぬれつつ吾(あ)をな絶えそね」とあるから、水生植物ミズハコベに分があるようにみえる。ただ、ミズハコベは水田をおもに繁殖地とするも無用の雑草でヌルヌルでもなく、歌意としても適合し難い。

1352の作者不詳歌に「吾情(わがこころ)湯谷絶谷(ゆたにたゆたに)浮蓴(ウキヌナハ)辺(へ)にも奥(おき)にも 寄りかつましじ」とあって、このウキヌナハはジュンサイに比定されている。ジュンサイならば古来中国でも日本でも知られたヌルヌル植物で、手繰って採集する食材でもある。

そもそもヌナハ(ジュンサイ)は、九州隼人の一族長の娘にしてロングヘア―美女髪長比売(宮崎県都城市高城町にブロンズ像あり)の「喚(め)し上げ」をめぐり、『古事記』に次のように登場していた。「水渟(たま)る 依網(よさみ)の池の 堰杙(ゐぐひ)打ちが さしける知(し)らに 蓴(ヌナハ)繰り 延(は)へけく知らに 我が心しぞ いやをこにして 今ぞ悔しき」(中巻・応神天皇)。

美女はさておき、また現大阪府にあったという広大な溜池依網池も別にして、ジュンサイはそのかみ文字通り人口に膾炙していたことはたしかである。

東国と西国でなくとも、また植物でなくとも、日本列島内の異称例は少なくない。ヌナハ(沼縄)とイハヰ蔓がともにジュンサイを指した可能性は大きい。

ジュンサイにちなむ場所は、関東では下総は市川市のじゅん菜池緑地が著名だが、武蔵国にもジュンサイ池公園は現存していて、それは東京は瑞穂町の箱根ケ崎にある。19世紀前半文化文政期に編まれた『新編武蔵風土記稿』は、豊島郡上石神井村の三宝寺池の中に「多く蓴菜を生す」と記している。

とりわけ食用および有用植物の拡散と消滅には、人間活動とその変容が大きく影響する。元来湖沼や湿地が遍在し、アキツ(トンボ)島とも称された日本列島にあっては、1000年前と言わずともジュンサイ池もジュンサイもごく普通に見ることができたであろう。

さて「引かばぬるぬる」の「大家が原」だが、その歌碑は現在、狭山市(市役所北庭園)、入間郡越生町(生越町図書館前)、日高市(JAいるま野高萩南農村研修センター直売所駐車場)、坂戸市(東京国際大学グラウンド入口)と、埼玉県内都合4ヶ所に存在する。

これらはいずれも旧入間郡ではあるものの、古地図の記載場所からは所沢を越えてはるか西側、かつ所在地は我田引水・牽強付会で、ばらけすぎている。

そういえば「日本ロケット発祥の地」碑も国分寺駅北口と西荻窪駅北、千葉駅北口と秋田県由利郡岩城町と極端にばらけて計4ヶ所にあるが、それとこれとは事情が違うと思いつつ『現代短歌分類辞典』(新装版第55巻、1995年)276ページから284ページにかかる「武蔵野」の項約280首を頭から追っていたところ、犬も歩けば棒にあたる、戦後歌壇の最長老にして宮中歌会選者・文化勲章受章者、1990年に100歳で卒した土屋文明の「入間道の大家が原の古へを尋ね来て武蔵野の秋にあへるかも」に目がとまった。そうして「大家が原」と「武蔵野」をめぐって土屋が残した論考に至り、得るところすくなくなかったのである。それについては次回以降あらたて触れることにしたい。

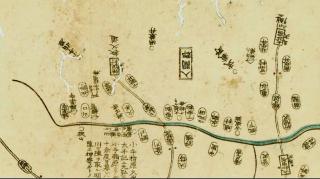

ここでもう一つ、上掲改版図の範囲で新たに付け加わった事項を挙げておこう。

左下、「館村」に添えた「〇立野の牧ト云ヘルハ此辺ナルヘシ」という書き込みである。

これは文化12・1815年の序をもつ斎藤鶴磯の『武蔵野話』(むさしのはなし)中の推論「今 舘村、引又村の辺、水浜にして馬を牧(かふ)地勢なり。舘村は立野の駒立の馬など古歌に詠みし地なるべし」に影響された結果とみられる。大字「館」は現在の志木市西端で柳瀬川右岸の地、新座市、三芳町、富士見市と境を接する。地勢上は牧を営むに適地であったかも知れない。しかしそこが古代の牧であったという確証も傍証もなく、ひとり斎藤鶴磯が説くところにすぎないのである。

なお筆者が最初に目にした弘化4・1847年版の『東都近郊図』は、内容において文政13・1830年の改版図とほとんど変わるところがない。目につくのは道と郡名の枠内が赤く着色されたこと、また「〇武蔵野」の周辺では「大和田宿」の脇付「馬次」が外されていることくらいである。

江戸町人文化が花ひらいたと言われる文化文政時代には、武士百姓を問わず旧事考証が盛んだったようだ。しかし当時は地図そのものがおおらかであったのに似て、旧跡探勝も一般にはイノセントな流儀が流通していたのだろう。

『武蔵野地名考』にまつわる考証が長くなったが、地図にもどって「武蔵野ノ跡ハ今纔ニ入間郡ニ残レリ」とした『東都近郊図』の入間郡のあたりを見てみることにしよう。

以下は聖心女子大学図書館所蔵本(文政8・1825年)の一部である。

ほぼ中央「入間郡」の左手に「〇武蔵野」、右手に「〇堀兼井」、さらに「所沢村」とある。

おおむね上が北(地図右下の簡易羅針図によると北北西に近い)であるから、武蔵野は所沢の東側に位置していることになる。

村名などの文字表記が逆立ちしているのは、地図を畳の上に広げて側四方から見ることを前提としているためであるが、ただしここにも見られるように、刊記や一部の書き込みは一定の方向をもつ。刊記等のかぎりでは、この図は北が上である。

さて、個々の村名は後回しとして、まずは1本の河流、それから3本の道を同定していこう。

川は狭山丘陵から流れ出、所沢市(現埼玉県)と東村山市・清瀬市(現東京都)をほぼ分界しながら新河岸川に注ぐ、一級河川の柳瀬川である。

左下「小川新田」を通る道は青梅街道、柳瀬川をはさんだ「南秋津」と「北秋津」を通り所沢から北上するのは秩父道、「大和田宿」と「大井宿」を結ぶのは旧鎌倉街道上道の枝道で川越に通じる経路である。

次に、秩父道と川越道、および柳瀬川の内側で「〇武蔵野」を囲む地名をチェックしてみる。

左上「堀兼井」から反時計回りに、「下新井」「上安松」(「〇大榎アリ十抱余」)「下安松」「日比田」「本郷」「城村」(「〇古城跡」)「坂下」「亀ヶ谷」「冨村」(「ムサシノ地蔵」)「北永井」である。

これらのうち、もっとも「〇武蔵野」の至近に描かれているのは、「冨村」と「北永井」の西、仏寺を示す家マーク付きの「ムサシノ地蔵」である。

この地蔵は、現埼玉県入間郡三芳町上富(かみとめ)1501‐1に所在する木ノ宮地蔵堂(安永6・1777年再建)およびその奥の院の石地蔵(寛永19・1642年寄進)に比定できる。

北西に隣接する臨済宗三富山多福寺は、元禄9・1696年柳沢吉保が上富地蔵林の中に建立したとされるから、地蔵堂のほうが本家である。

また、地蔵堂から西南約500mにある所沢市中富(なかとみ)の真言宗多聞院は同時期に中富村の鎮守も兼ねた毘沙門天社として開基したが、近代初頭に神仏分離されたと言う。

地図における「〇武蔵野」の東はこれでよいとして、反対側「入間郡」の文字を挟んでかなり位置が離れるものの西隣は「〇堀兼井」である。

堀兼井は地下水位の低い武蔵野台地の段丘面に見られるまいまいず井戸の一種で、いくつかの例が残されているが、地図記載のそれには現在狭山市堀兼2221に神社を伴って所在するものに比定してよいだろう。

この神社は日本武尊の伝説を唱えているが、さかのぼれる確かなことがらとしては慶安3・1650年に川越城主松平伊豆守信綱が長谷川源右衛門に命じて社殿を建立したと狭山市の説明板ある通りで、ここは江戸も初期あるいはそれ以前から「旧跡」とされていたようだ。

「〇武蔵野」の東西位置は、現在の狭山市堀兼2221と三芳町上富1501‐1の中間からかなり東に、そしてやや南に偏したところと目することができるのである。

一方の南北位置であるが、北は図端で記載していないため南を探る以外にない。

柳瀬川の左岸に羅列された「上新井」から「久米」「下新井」「上安松」「下安松」「日比田」「本郷」そして「亀ヶ谷」の村々はすべて現所沢市の大字名であり、「城村」と「坂下」も同様だが、表記は現在では「城」「坂之下」とする。これらの地名の位置関係は刊記の「断わり」にもありまた図端のせいもあろうが、現在の地図と比べるとかなりおおまかで、かつデフォルメされていることがわかる。

「地蔵堂」の位置などから判断すると、「〇武蔵野」の南には「本郷」や「城村」ではなく、「下新井」が記載されていなければならないのである。

緻密な測量過程を経ることのない近世地図すなわち絵図はこのように一定の限界をもつのであるが、それでもなお文字史料の及び得ない表現性と示唆性に富むと言わなければならない。

さて『江戸名所図会』では、富士見塚から阿弥陀堂、恋が窪、傾城が松の3項をはさんで次に「武蔵野」の項がおかれている。

本文は「南は多磨川、北は荒川、東は隅田川、西は大岳、秩父嶺を限りとして、多磨、橘樹、都筑、荏原、豊島、足立、新座、高麗、比企、入間等すべて十郡に跨る。草より出でゝ草に入る、又草の枕に旅寝の日数を忘れ、問ふべき里の遥かなりなど、代々の歌人袂をしぼりしが、御入国の頃より、昔に引きかへ、十万戸の炊煙紫霞と共に棚引き、僅かにその旧跡の残りたりしも、承応より享保に至り四度まで新田開発ありて耕田林園となり、往古の風光これなし。されど月夜狭山に登りて四隣を顧望するときは、曠野蒼茫千里無限。往古の状を想像するにたれり。」とし、以下武蔵野にかかわる古歌古書を抜き掲げ、さらに「紫草」(むらさき)と「迯水」(にげみづ)に触れ、最後を以下のように締めくくるのである。

「武蔵野の勝槩たるや、名所多きが中にも、殊更にその聞え高く、凡そ東西十三里、南北十里あまりにもやあらん。旧記に四万八百里に余れりと書けるは、筆のすさびと云ふべし。天正以来江戸の地を以て御城営に定めさせられしより、広莫の原野も田に鋤き畑に耕し、尾花が浪も民家林藪に沿革して、万が一を残せるのみ。(元禄中柳沢侯川越を領せられし頃、北武蔵野新田開発により、下宿といふ地の傍に、原野の形勢(かたち)を残され、大野と号くる。故に月にうそぶき露をあはれみ、また千種の花を愛で虫の音を賞せんと、中秋の頃幽情をしたふの輩こゝに游べり。その行程、江戸よりは十里あまりあり。)」

芒や荻を主体とした広大な草本の原野も、用水が引かれ入植がすすんだ結果、田畑や林や藪にそして民家が並ぶさまに変貌した。このため旧景を惜しんだ川越藩主柳沢吉保が一部の原野を残した、と『江戸名所図会』は追記するのである。しかし一般には、川越城下に抱えた荻生徂徠の建議を受けて、今の三富新田の開発をすすめたのは柳沢吉保であったとされる。

柳沢吉保が川越藩主となったのは元禄7・1694年、先の川越藩主知恵伊豆こと松平信綱が玉川上水(承応2・1653年開削)から野火止用水を分水したのは承応4・1655年であるからその間40年ほど、『武蔵野地名考』はさらに36年後である。

これらエポックを玉川上水1653年、野火止用水1655年、柳沢吉保1694年、『武蔵野地名考』1736年、『江戸名所図会』1834年とクロノロジカルに並べて見ると、柳沢吉保が「武蔵野」を残したという重要情報が、幕末ほど近くに著わされた『江戸名所図会』にあって『武蔵野地名考』に記されていないのは不可解である。

また「下宿」や「大野」という地名も不詳である。

そこで柳沢吉保云々は『江戸名所図会』も追記扱いとしたように、よくある殿様伝説の類としてノイズカットしてみよう。そうすると、三富新田開発に際し一部が萱場などの入会地として残され、そこが草本の卓越する旧景をとどめて新しい名所に転じた可能性が浮上してくる。そうだとすれば、「武蔵野」遺存のプロセスは極めて自然である。

しかしながら事実はそう単純ではなく、むしろ苛烈であった。

『三芳町史 通史編』(1986)の第3章「近世三芳の成立と展開」中、第1節「村の成り立ちと検地」から第2節「武蔵野秣場出入り」および第3節「三富新田の成立と上富村」に描かれているのは、川越藩が一貫して新田開発を推し進めてきた結果、周辺村落農民の利用が認められてきた山野への入会をめぐって「一七世紀後期から一八世紀前期にかけては武蔵野地域はさながら秣場騒動の時代とでもいうべき状況を呈し」、今日で言う「入会権訴訟」が柳沢吉保が川越藩主となって間もなく、訴人側の全面敗北に至った過程である。

それでもなお新田開発と囲い込みを免れ、一定の面積を保った入会地すなわち「武蔵野」が残されたとすれば、それは何ゆえに、何処に、如何なる様で、と疑問は依然として横たわるのである。

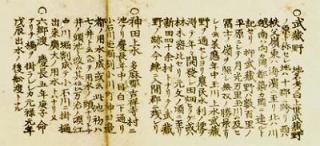

ところで『武蔵野地名考』とはどのようなものであったか。

国立国会図書館デジタルコレクションでは、「この資料は、著作権の保護期間中であるか、著作権の確認が済んでいない」としてインターネット公開から除外している。

江戸期も文政年間以前の著作物であるから権利の保護期間にあるはずはないのだが、著者の没年が確認できないからという形式流儀の結果のようだ。

国立情報学研究所の書誌情報(CiNii)では、「武蔵野地名考/田沢, 義章 タザワ, ヨシアキ/書誌事項 武蔵野地名考 田澤義章著 [出版者不明], 享保21 [1736] 跋/タイトル読み ムサシノ チメイコウ/島根大学 附属図書館」としている。

日本の古本屋やAmazonの古書データでは1950年に旅の趣味会が出版したものが見つかるが、これは写真復刻か活字翻刻かのいずれかであろう。

実は有峰書店のシリーズ「江戸地誌叢書」の第4巻目(1976年刊)に『武蔵野地名考』が翻刻収録されているのであるが、書籍のタイトルに含まれないためダイレクトな検索ではヒットしにくいのである。

著者の田沢義章についてネットでは、他に享保20年(1735) 序の『一もとの日記』がみつかるばかりである。この「一もと」とは「紫の一本(ひともと)」で、古今和歌集の「紫の一本故に武蔵野の草は皆がらあはれとぞ見る」にちなむ「武蔵野日記」の意と思われるが、未見のためこれ以上触れない。

いずれにしても「武蔵野地名考」は『江戸地誌叢書巻四 四神地名録/四神社閣記』の299ページから313ページに見ることができるのである。

その書き出しは「武蔵野 古へは十郡に跨りて、西は秩父嶺、東は海、北は河越、南は向が岡、都築が原に至るとなむ、古文書にありて証すべし、百とせ計以来、民居村里になるといへども、むかしの秋のおもかげいまものこりて、平原はてしなく、まがきも野べも、秋はちぐさの花しげるがごとし、萩薄をみなへしの色もよにことなる、此野になぞへがたし、富士見塚といへるあり、高三丈ばかり、めぐり五十歩あまり、道路江府より府中の明神社地に至りて七里、中秋の比(ママ・引用者)府中の駅に宿りて二十四五町北にゆき、こゝにて月を見る、清明万里、又似る影もなし、ふじの山西南の表にのぞみ、筑波の山を東北のしりへにかへりみる、ふじのねをふりさけみれば、などよめる此わたりにや。」とし、末尾に「品題」として「霞 若菜 蕨 菫 雉子 雲雀 郭公 夕立 照射 荻 萩 薄 女郎花 葛 蘭 菊 月 紅葉 尾花 鹿 駒迎 霜 雪 若菜」を添える。

この四季順に羅列された「品題」とは、和歌の題詠や俳句の兼題・席題詠に対応する景物で、遊山吟行の「お題」である。

『武蔵野地名考』はこのあと玉河、調布、虎柏神社、総社府中六所明神、分倍、国分寺、関戸、恋ヶ窪、久米川、入間川、堀兼井、三芳野里、野火留、狭山、亜豆佐味社、阿伎留神社、高麗寺、向が岡、穴沢天神、都築原、杉山神社、迯水、立野、荒藺崎、小崎池、磐井神社、古河薬師、古呂久宮、埼玉津、霞関を列挙記事とするが、磐井神社や古河薬師は今の大田区の、霞関は千代田区の所在で、小崎池や埼玉津などは未詳とし、著作としては系統性に欠けかつ尻すぼみである。

武蔵野の記事の中「むかしの秋のおもかげ」をのこす「武蔵野」の中心に位置するように記述された「富士見塚」とは、『江戸名所図会』巻之三(天保5・1834)に「富士見塚 国分寺より西の方五町ばかりを隔つ。この所に登れば一瞬千里殊に奇観たり。東は浩茫として限りなく、天涯はるかに地に接するを見るのみ。中秋の夕月のあかきには、草より出でゝ草に入るの古詠に、古へを想ひやられて感情少からず。この故に幽人騒客こゝに来りて遊賞せり。(高さ三丈ばかり。めぐり五十歩あまりあり。)」と、100年後にも援用紹介された名所である。

これらの記述によれば「武蔵野」の「富士見塚」は、現国分寺市内を通る国分寺崖線の北で上位段丘面上に位置し、段丘崖と府中道に至近の場所に所在することになる。

その塚跡と目される盛土遺構が、JR中央線西国分寺駅近くに所在する。

「伝鎌倉街道」が国分寺崖線を直角に切り通したルートに接する東側高所、武蔵野線工事のため盛土の東側を削り取られた形でそれは残されている。

至近には国分寺市教育委員会の説明碑が発掘平面図および断面図付きで設置されている。

その全文は以下の通りである。

「塚/この塚(盛土遺構)の底面は1辺約22m、高さ約3mで、1辺約7mの平坦な頂部を有する方錐体と復原され、周囲の地山層(黒褐色土)を削った土で築かれている。旧来「土塔」と言われ、国分寺に関係を有するものとされてきたが、2度に及ぶ発掘調査の結果、中世(14・15世紀)において種々の祈願の成就を得るために、作法に則り本尊に対し祈祷をするために築かれた修法壇跡で、伝祥応寺との関係を有するものと推考される。/鉄道拡張工事に伴う第1次調査(1969)では、下層より平安時代竪穴住居跡2軒、盛土内より明銭(洪武通宝、1368年初鋳)1枚、頂部に主体部と思われる粘土敷き硬化面、その付近より梅瓶型瀬戸灰釉瓶子1点や素焼きの土師質土器細片数点などが出土している。」

黄檗宗黒金山祥応寺は享保2・1717年に再興されて国分寺市本多4丁目に存在するが、鎌倉時代中期に開山したという前身の伝祥応寺跡は、伝鎌倉街道を挟んでこの塚の西側段丘面上に認められる。

塚に関して、高さ3丈(約9m)めぐり50歩(約27m)の数字は復原とは符合しないけれども、その位置は『武蔵野地名考』に記された府中からの行程に合致するのである。

段丘崖近く、下位面を見下ろし同時に広大な空と昼夜の諸天体に対した中世の祈祷場は、近世には富士見や月見といった風流遊山の場に移行したと考えることは、あながち的外れではないであろう。

ここにも「広大」にして「見遥かす」武蔵野が展開していた。

造園で見かけ上の奥行きをつくりだす技法としてvista(通景)があり、その例は新宿御苑でも見ることができる。

そうした演出法とは対照的に、国分寺崖線という一定以上の比高と延長をもった自然地形つまり段丘崖が、「武蔵野」の条件のひとつである水平に開けた広大な遠望性を保証していることは留意されてよいのである。

上図は『武蔵国分尼寺跡Ⅰ』(1994)からp.43「第29図 武蔵国分僧寺・尼寺全体図」の一部で、左下の尼坊北に★を追加し、「塚跡」を示した。

等高線の束は国分寺崖線で上(北)が上位段丘面、北に向かう細長い陥入部は「伝鎌倉街道」である。

繰り返すが、国木田の作品『武蔵野』(雑誌掲載時のタイトルは「今の武蔵野」)の冒頭は「「武蔵野の俤は今わずかに入間郡に残れり」と自分は文政年間に出来た地図で見た事がある」であった。

本項その7のA-2、B-2およびその3の該当写真を見てわかるように、それは地図に書き込まれた「武蔵野」の説明の末尾なのである。

以下に聖心女子大学図書館所蔵「東都近郊図」初版本であらためてその全体を掲げるが、該当部分は図の左端中程、図中央を頭向きにして書かれた一帯である。

この部分の向きを起こして、拡大したのが次の画像である。

これを見て判然とするのは、この書き込み部は「武蔵野」「神田上水」「六郷渡」3項の頭に〇を付けて見出しを並列させていたということである。

それが改版以降見出しと本文との間のアキをなくした結果、「武蔵野」は見出しと本文の区別がつかなくなり、いきなり本文からはじまる体裁に変化したのである(その7のA-2、B-2およびその3の該当写真)。ちなみに「神田上水」および「六郷渡」の2項は、文政13年の改版ではやや微妙ではあるものの、見出しと本文との間にはアキが残されている。

つまりその3で読み下した「武蔵野地名考に曰く、上世武蔵野の原と称せし地は十郡に跨り・・・」は、本来は「〇武蔵野 地名考に曰く、・・・」なのであった。

この場合「地名考」とは「武蔵野地名考」であるからとくに文意に支障はないものの、この変化は注意されてよい。

そうして国木田独歩は「地名」ないし「地名考」の考証にとくに注意を払うことなくむしろそこをショートカットし、しかも「武蔵野の跡」ではなく、「武蔵野の俤」を求めたのであった。

同じ文政年間の図でも、書き込みには「〇武蔵野 地名考に曰く、・・・」(初版)と「〇武蔵野地名考に曰く、・・・」(改版)の違いがある。さて、独歩が目にしたのはどちらの文言だったか。