都内最長の直線道路について2020年4月13日の本欄で触れたが、今回はその一部について。

このGoogleMapは今日の「サイクリング」のルートを表したものだが、このうち西武新宿線花小金井駅南東から、境浄水場手前、都道253号多摩自転車道スタート地点までの約2.7キロメートルが、都内最長直線道路(都道253号、別名多摩湖自転車道、21.9キロメートル)の一部である。そこから先は近衛文麿が命名したという「井ノ頭通り」となる。

図の最北端の鋭角から東南に下り、「武蔵野大」の武の文字下あたりまでの直線が自転車道で、石神井川とクロスする谷地部には例の「馬の背」の土手がほぼ水平に走る。土手上は舗装なし、自転車はその脇付舗装道をVの字状にダウン・アップして行く。

下の写真はその「馬の背」道。覆い被さるのはエノキの葉枝で、私はこの喬木を「100年エノキ」と言っている。拡大すると右下に石神井川の谷底を横断する自転車用舗装道路がはっきり見える。

地下に自然流下式の水道本管が埋設されているため、重量のある自動車やバイクは走行禁止でつまりは自転車道となった。境浄水場への通水は1924年(T13)だからもうすぐ敷設100年となる。

動力車侵入阻止の柵と走ったり歩いたりしている人が結構多いのが小うるさいが、それがなければ昨今はカラフルなロードバイクやクロスバイクの連中が我物顔に走行する「競輪道路」となっていたろう。

国分寺駅から吉祥寺駅までの変則路往復26.6キロメートルの一部には玉川上水や野川の左岸に沿うルートも含まれ、これらがもたらす運動と気分転換の効果はすくなくない。もちろんわが車は電動ではなく、外装7段変速も前かご後ろ荷台付26インチのママチャリである。

GoogleMapの「58分」はどのように計算されているのかわからないが、私の脚で片道65分ほど。新小金井街道の貫井トンネルは国分寺崖線越えの急傾斜で上りは押し歩きせざるを得ない。谷地の凹部を横断するダウン・アップは上記「馬の背」のほかに、小金井ゴルフ場(GoogleMap「江戸東京たてもの園」の「園」のところ)の石神井川谷頭部、そして仙川谷頭も通過するから都合3ヵ所。ステンレスボトル(水道水にローズマリーの小枝をぶち込んである)の水分補給のため木陰のベンチも利用するし、信号もある。走りっぱなしというわけにはいかない。

わざわざ「へ」の字に遠回りせず、中央線のすぐ北に沿う「一」の字ルートをとればアップダウンもなく片道40分以下で済むが、それは冬場向き。

この時期は緑陰と樹木の香りを味わうために、「へ」の字走行するのである。

吉祥寺での新旧書店や喫茶をめぐる時間も併せれば、自転車行のできるここしばらくが人生贅沢の極みなのかも知れない。

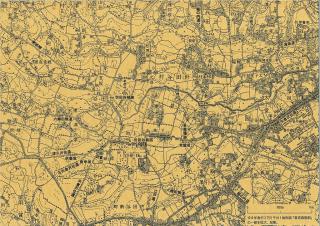

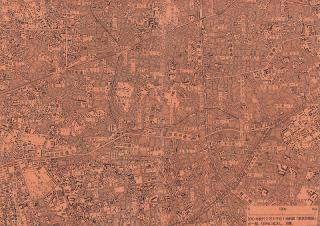

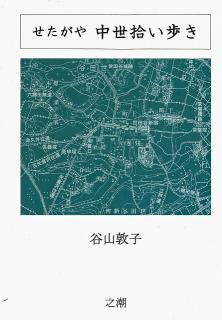

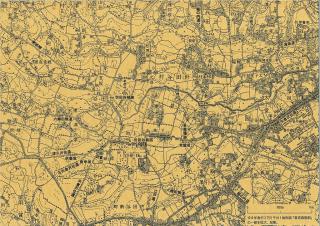

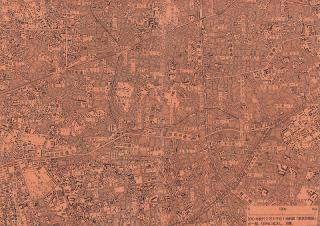

標記新刊の表紙はカバーとジャケット兼用の簡易フランス装とでも言うべき製本で、前後の見返しにはそれぞれ新旧の地形図(1919年と2003年図、拡大・加筆)を見開きで掲載、のど切れなしでいわば重ね地図としての利用を可能としたものである。

ところが印刷製本の過程でトリミング位置がずれ、加筆した文字も切れていたため、前見返しは紙色も変えて刷り直してもらった。

もともとごく少部数の出版なので手製本で貼り直せると思いやってみたが、カバー用紙の関係で綺麗にできないことがわかった。

ということで、刷り直した旧版地図(見開き2ページ分)は購入者へのサービス付録ということにした。

そのほうが後ろ見返しに直接重ねて新旧比較でき、便利である。

連絡をいただければ購入者にはこの「付録」をお送りするつもりだがこれも数がかぎられているため、実際に購入したことをどう証明してもらうか悩ましい。

ここではとりあえず、以下にその刷り直し図を掲げる。

ただしインターネット掲載のため、解像度は現物よりかなり低くしていることをお断りしておく。

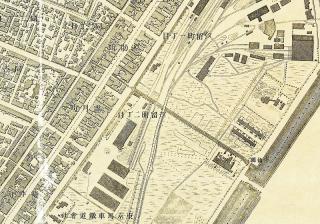

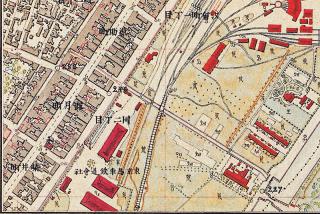

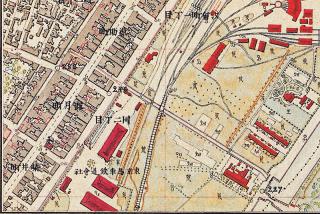

下掲のうち、上図がおよそ100年前(付録)、下が18年前(後見返)である。

この2図を、紙で直接重ねて見られるメリットは大きい。

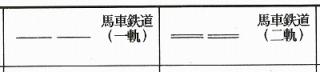

馬車鉄道の地図記号については手元にある陸地測量部系以外の地図調べが残されているが、新型コロナ感染症騒ぎに同調して国立国会図書館や公共図書館まで厳しい利用制限を課しているため、追跡は中止せざるをえない。

身体の免疫力を低下させるアルコール提供施設の制限等は一定限理解できるが、飛沫感染がメインである今回の新型コロナ感染症において、その恐れの希薄な諸文化施設を利用制限させるのは無意味で害悪ですらある。

とりわけ公共図書館の利用制限は、私に言わせればネットに跳梁する独りよがり亡霊言語に加担し増長させることにほかならないのだが、この列島の大衆言語(共同幻想)レベルはその程度なのかも知れぬ。

まして何万人というレベルで変異ウィルスの「国際交流」を促進するオリンピックを中止とせず、万単位の観客に蛇口を開くとするに至っては阿呆の仕業でなければ不正義そのものと言うほかないのである。

愚かのきわみというべき「第二第三の敗戦」を嘆いてもはじまらないので、本項主題を「鉄道用語」の一部に転じたい。

ステーションならぬステンショが「停車場」となって定着、使用されたのは明治期から大正の初期までだったように思われる。それが本来馬次場所を意味していた「駅」に変容したのは、計画されていた「東京中央停車場」が「東京駅」として開業(1914年)したのが決定的だったろう。この呼称変容に当時「国鉄」のどのような意図が働いていたのか知らないが、古代律令期の駅制にいささか興味をもつ向きとしてはぜひ知りたいところである。鉄道史家の解明に期待したい。

次に気になるのが「踏切」だが、こちらは言葉そのものが奇怪で、由来もわけがわからない。

英語は level crossing(水平交差)で、over crossing や under crossingに対し、鉄道と一般道路が平面で交わる地点の意である。

日本語の「踏切」は本来「ふんぎり」つまり決断の意だから、鉄道メカニズムには程遠い。

要はfooting(歩み入り)を一時遮断するということなのだろうが、この用語の成立についても初期はどのように「遮断」したのかあるいはそれができなかったのか、明治初期の鉄道文書およびその関連文書を渉猟してもらうしかないだろう。

もうひとつは、地名としての「停車場」「停車場前」「駅前」である。

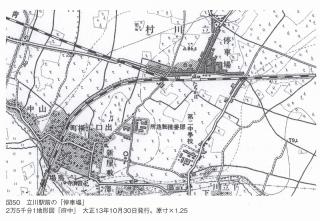

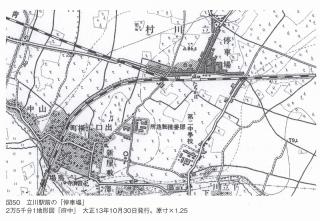

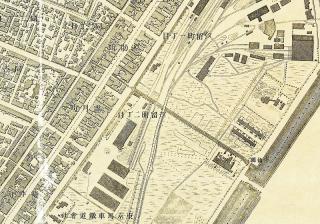

これは実際に旧版地形図にそのように記載されているのであって、以下の図は最近刊行された『鉄道と地図』(須田寛・野々村邦夫著、2021年5月)の第3章地形図の中の鉄道の「鉄道が残した地名」の節に掲載、紹介されているものだが、

ここで指摘したいのはそれらの地名が指示するエリアは鉄道路線の一方の側であって、けっして両側にまたがっていたわけではなかった、という点である。

つまりとりわけ初期の鉄道の改札は基本的に一箇所であり、今日のような「自由通路」が設けられていたわけでもないため、図の立川や国分寺に顕著なように線路の一方(下の図では北側)のみに道路が通じ駅前集落が形成、発達したのであった。だから改札口を出て「駅裏」に向かうのに、「踏切」を越して大回りをしなければならなかった時代は結構長かったのである。そのことを理解していないと、「駅前」や「停車場前」などの地名が示す地域のイメージは正しく把握できない。

上は前掲図の北、新橋を中心としたエリアである。

前回見た「源助町」「柴井町」を貫通していた通町筋が北上して新橋を渡り、現在の銀座通り(中央通り)の銀座八丁目と七丁目にかかる部分であるが、道の中央を走る破線はご覧の通り新橋を渡らない。

北上(あるいは南下)せず、橋の手前で東西に分かれてしまう。

さらにその破線は「芝口一丁目」の南の通りにもみられ、現在の銀座エリアに至っては主要な道の中央にはおおむねそれが走っている。破線が渡るおもな橋は一石橋、神田橋そして四ツ谷見附の土橋などごく一部の橋で、日本橋や京橋、浅草橋のほか大概の橋は渡らない。

この破線の橋わたりと分布状況はきわめて特徴的である。

もちろん馬車鉄道は新橋や日本橋をわたり、上野山下や浅草まで走行していたのである。

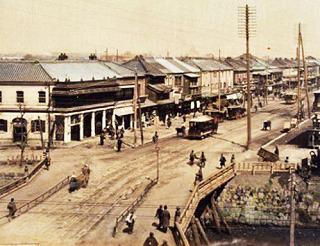

以下は当時の通町筋とそれに架かる新橋で、右上が北になる。

江戸前期(玉川上水の通水は1654年〈承応3〉)から約250年にわたって巨大都市民の生活を支えてきた神田および玉川の2上水は、江戸東京市街中心部の給水範囲を南北で分け合っていた。

この破線記号は市民生活にとって馬車鉄道よりもはるかに根源的な、路面地下に埋設された上水施設を表示したものと推量される。東京市で旧上水が廃止されたのは1901年(M34)だが、地下水路の地図記号自体はその後も結構な長きにわたって存在したのである(『地図記号のうつりかわり』p.23「地下流水及樋」p.78「地下水樋」p.90「道路下の樋」)。

鉄道馬車路線はその軌道が路面に物理的に刻印されており、馬車鉄道の地図記号が存在したにもかかわらず、1880年代までの陸地測量部系の東京の地図表現においては、表示個所および表示記号の近似から、馬車鉄道より「地下流水及樋」が優先された。

馬車鉄道は鉄道だったとはいえ、停車場ないし停留所をもたなかった。それは途中、どこでも乗客の発声に応じて停車した。そのためもあったろうが、馬車鉄道と上水の対比で言えば、上水は江戸幕府から江戸占領軍が引き継いだ基幹インフラでいわば「官」有財産、方や「民」間会社の施設にすぎない。「官」の地図がいずれを優先するかは論を俟たないだろう。旧上水廃止から馬車鉄道の廃止つまり路面電車走行までには2年ほどの短い間だったから、結局のところ東京の馬車鉄道は陸測系の地図には記載されなかったのである。

ところで本項その7およびその8に掲げた地図に登場する「梯子状」の鉄道記号は、現在の「旗竿」式に至る鉄道記号のイノベーション上大変重要な存在である。つまり梯子がなければ旗竿は誕生しなかった。であるにもかかわらず、梯子記号は5千分1地図以外では用いられた形跡がない。

梯子式鉄道記号の寿命は一瞬だったが、地図記号史上マイルストーンとでも言うべき存在であることは確かなのである。

こちらは先に挙げた「五千分一東京図測量原図」の印刷版で、1883年(M17)測量、1885年製版、1887年(M20)8月出版「東京南部」の中央部分。

「源助町」と「柴井町」間の旧国道1号の路面中央を走る線分記号(破線)がより鮮明である。

しかし、よく見るとその西に平行して走る道の西寄りにも(先の彩色原図にも、よくよく見るとこの場所に破線が記載されている)、さらには「源助町」の左上「同(日影町)二丁目」に突き当たる逆L字型の路面中央にも、同様の破線が走っている。そうして、これらの線分記号には表現上の区別がない。つまり記号としては同一の事物を表象しているとみられる。

馬車鉄道がこれら破線部分を同じように走った事実はないから、結論として言えることは、この破線記号は馬車鉄道の路線をあらわしたものではない、ということになる。

新橋停車場に隣接した東京馬車鉄道の社屋を描きながら、そうして馬車鉄道開通(1883:M16)後であるにもかかわらず、目抜き通りの真ん中を走っていた馬車鉄道路線はなぜか描かれなかった。

しからば、この破線はいったい何を表したものか。

この図は「五千分一東京測量全図」全36葉のうち「東京府武蔵国京橋区木挽町近傍」(1884年〈M17〉2月)の左下隅部で、前回の迅速図と同様「東京馬車鉄道会社」の本社がみえる。

いわゆるフランス式の着色原図で、『地図記号のうつりかわり』によれば明治13年式の図式にしたがい木造家屋は黒、垸工家屋(煉瓦や石などの不燃材製建物)は赤色で表現されていると書いている。しかし原図に赤色の屋根として示された建物がすべて垸工であったわけではない。この点については後に触れる。

さて「馬車鉄道」に関してであるが、「源助町」から「柴井町」まで立派に線分記号が記入されている。

しかしながら、「五千分一東京測量全図」の複製版解説にも、『地図記号のうつりかわり』の「5千分1東京図記号表」にも、「馬車鉄道」の文字は一切登場しないのである。

それに対してこの図の「鉄道記号」は二条線の間に節入れをした梯子形、つまり枕木と鉄線路の形そのままの記号化でまことに判りやすい。図の中央に見える通りである。

上掲は陸地測量部の2万分1迅速測図「麹町」(1880年〈M13〉測量、1886年〈M19〉製版、1890年〈M23〉再版)の一部である。

図の上部中央「汐留町一丁目」の北に「停車場」とあるのはもちろん1872年10月14日(M5年9月12日)に開業した新橋停車場だが、「汐留町二丁目」には「馬車鉄道会社」が記入されている。

先にも述べたように、東京馬車鉄道会社が設立されたのは1880年でこの図の測量年と同年だが、設立認可は12月28日で当初の仮社屋は三十間堀三丁目におかれた。

鉄道局用地借用が許可され、東京馬車鉄道会社が本社を汐留に移転したのはその翌年。1883年(M16)に開業する日本鉄道上野停車場と既設の官営鉄道新橋停車場の間、家屋櫛比する銀座神田地区は専用軌道の土地買収に時間がかかることから、とりあえず街道路面を走る馬車鉄道によって連絡させたのであった(「都史紀要33」)。

迅速図における「鉄道」記号は太目の二条線で、図に見えるようにその間に細めの線を挟むのは「二軌」の路線である。130年間猖獗を極める「旗竿」以前の、まことにスマートな鉄道記号である。

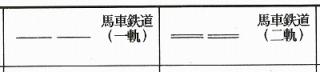

これに対し同図の「馬車鉄道」記号は、以下の図のように一定間隔をおいて短い線分を並べたもの(一軌)と同様に二条線を並べたもの(二軌)の2種(『地図記号のうつりかわり』)。

この線分記号らしきもの(馬車鉄道・一軌)が上掲図のどこに描かれているかというと、「源助町」「露月町」「柴井町」間の路上に見えるだけで、その南北は途絶えている。上図の範囲外となるが、この北側の京橋-日本橋間のいわゆる通町筋にも途切れながらこの線分はたしかに存在する。前述のように、新橋-日本橋間の馬車鉄道は1882年(M15)6月には開業しているのであるから、この線分は「芝口一丁目」から同三丁目にかけての路面上にも、当然ながら記入されていなければならない。それが見えないのは地図原版の摩耗ないし加筆損耗の結果か。

しかし日本橋区の南端部から京橋区エリアにかけては、それ以外の路面のところどころにもこの線分は描き込まれていて、それは上掲図左上の「烏森祠」と「和泉町」間の路面にも指摘できる。このディスオーダーはまことに怪しい。「参謀本部地図無謬神話」はもちろん神話にすぎないが、この乱調はいったい何に由来するのか。

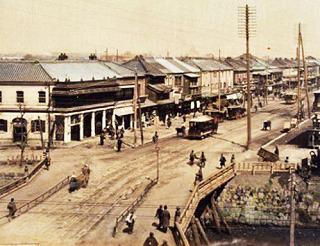

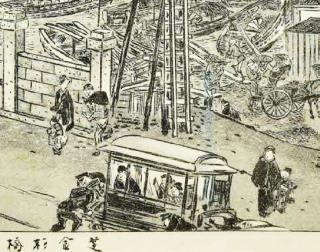

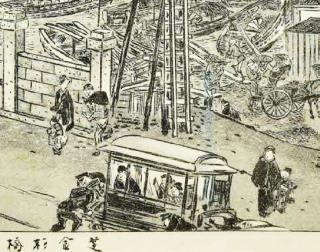

図は『風俗画報』 臨時増刊第244号(1902年:M35・1月25日発行)の「新撰東京名所図会 第33編」(芝区之部・巻之二)所収図の一部である。

制服制帽の鉄道員3人が、乗客の乗った車輛と格闘している。

どうやら脱線したらしい。

向こう側は川で、数隻の舟が舫(もや)っている。

橋の袂(たもと)である。

それにしてもこの車輛、せいぜいが数人乗りの箱とみえる。

だから脱線しても乗客を乗せたままでなんとかできるのだろう。

キャプションにあるように、橋は渋谷川下流、古川河口に架かる金杉橋である。

ということは、車輛が走っているのは旧国道1号つまり東海道である。

「大通りは其処をまた、小さな鉄道馬車が不景気な鈴(りん)を振立てゝ、みじめな痩馬に鞭をくれ乍らとぼとぼと、汐留から只一筋に、漸く上野浅草へと往復して居りましたが、今の電車と違って乗降も乗客の自由で、鳥渡言葉さへかければ何処の辻でも其処の角でも、勝手気侭に停めてくれました。馬は馬で所構はず糞便をたれ流す、車台は車台で矢鱈に脱線する、其都度跡の車台から馭者や車掌を招集して、はては乗客までも力を添へ乍ら掛声諸共元のレールへをさめるのでありましたが、狡猾な人は其ひまに随分乗逃も出来たでせう。思へば実に幼稚な物で、其が東洋第一と誇る日本の首府、我東京市の面目を僅に保っていた唯一の交通機関であったかと思ふと、全く情けないやうな心もいたします」

これは『都史紀要33 東京馬車鉄道』(1991年)に引用されている喜多川浅次『下町物語』(1916年)の一節である。「小さな馬車鉄道」と言うからには馬がいないといけない。図の右下に描かれているのは馬の尻と尻尾、そして曳具の一部のようだ。

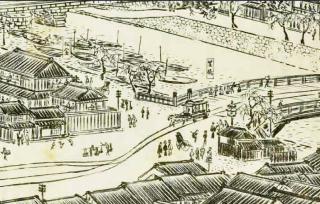

次の図は金杉橋を南下すること約450m、入間川(いりあいがわ)河口に架かる芝橋付近は「芝浦之景」と題された「新撰東京名所図会 第33編」見開き図の一部で、路上の鉄路も馬車の全体も一応描かれている。

橋の上天秤棒を下げた2人の行商人らしき人影の上には「芝橋」、左手の二階家には「松金」と短冊状の詞書(ことばがき)があり、同誌の記事によると後者は鰻屋という。橋の袂にはガス灯らしきものが立ち、3台の人力車と3本の電柱がみえる。芝橋は木造橋である。図の左上は東海道線の鉄道橋で、その橋脚は堅牢な石造りである。

時は日露戦争前、国道1号といえども舗装も排水溝も無きにひとしい道路はその大部分が関東ローム剥き出しで、雨が降れば泥濘、霜柱が融ければまた泥濘。軌道施業は「幅八尺、深さ一尺二寸三分ほど地面を掘り下げ、砂利を五寸五分の厚さに敷き、手木でこれを三寸まで突き固める。その上に栗の横材(枕木)を四尺間隔に敷き、この上に桧の縦材を敷き・・・」と念入りのようだがその程度ではレールに浮きや歪みが生じるのは自然の摂理。逆に「線路ノ両側尺余ノ地ハ泥土深クシテ近ヅク可カラズ」(『朝野新聞』)の有様となった。しかしマガダム法(砕石道方式)による道路改良も、蔵前通り以外は実施されずに終わる。その反面「東京馬車鉄道」の利益は莫大で、株式配当は3割5分がつづいたという(「都史紀要33」)。

汐留に本社をおいた東京馬車鉄道会社の設立は1880年(M13)、新橋-日本橋間の開通は翌々1882年6月で、軌道が上野、浅草へと延伸し全工事が終わって開業式が行われたのは同年12月2日である。

大森‐新橋間は1889年(M22)設立の品川馬車会社がレールを敷設して1897年(M30)に品川馬車鉄道会社となったものの、翌々年東京馬車鉄道に吸収合併されその区間は支線の品川線とされた。「新撰東京名所図会」に描かれたのはさらにその3年後の景ということになる。

しかしこの時すでに鉄道馬車全盛の勢いは失していた。事故や道路毀損、糞尿被害のみならず、私企業による公道のなかば独占使用に対する批判は根強く、東京馬車鉄道会社が東京電車鉄道株式会社と改称し、路面電車の時代が開幕するのは1903年(M36)から翌年春にかけて、日露開戦約1年前のことであった。

世田谷の地面から「江戸以前」の余薫が零(こぼ)れ出る。

時空と地形にわたる、ひとり街歩きのモデル誕生!

古地図・旧版地形図計32点、写真57点を収載。

谷山敦子 著

ISBN978-4-902695-36-6 C1025

A5判 180ページ 地図・索引付

並製 本体2000円+税

目 次

1 鉤の手と寺院の配置 ―世田谷新宿と矢倉沢往還

2 楽市のころ ―続・世田谷新宿と矢倉沢往還

3 用賀口を過ぎて ―三本の矢倉沢往還の盛衰を測る

4 常盤塚を過ぎて ―四本の芝道を考える

5 塚めぐり ―「境界」への小さな旅

6 此岸と彼岸をつなぐ橋 ―熊野信仰の空間を行く

7 そして熊野神社は残った ―熊野先達満願寺と檀那吉良氏

8 坂の太子堂 ―善光寺聖の足跡を訪ねる

9 武士の城館と道と川 ① ―洪水に流された?木田見館

10 武士の城館と道と川 ② ―地侍大平清九郎の天地

11 生と死をめぐるトライアングル ―北沢川流域の生と信仰

12 続・塚めぐり ―「境界」への小さな旅、再び

付 街道と並木の話

あとがき

参考文献

索 引