10月 15th, 2022

愚かしい「本」 その1

今月の木曜日は、早稲田大学エクステンションセンター中野校の東京微地形シリーズ第8回目、「江東区の微地形」講義にあてている。

13日はその2回目だが、話題のひとつは「カエル」であった。

何故微地形講義に「カエル」が登場するかと言うと、ひとつは埋立地の古環境、そうして高潮災害との関連からである。

講義は屋外の「巡検」との組み合わせなのだが、来週の巡検予定コースには芭蕉足掛け14年の故地である深川芭蕉庵跡が含まれる。

所謂蕉風確立期の芭蕉の住まいで、幕末以降その所在地の確かな場所は不明となっていたのが、1917年(大正6)9月の高潮の結果「芭蕉遺愛の石の蛙が出現」したので、そこを庵跡とし「芭蕉稲荷神社」が設けられたと言う。

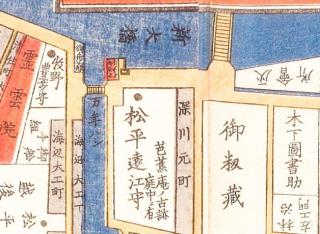

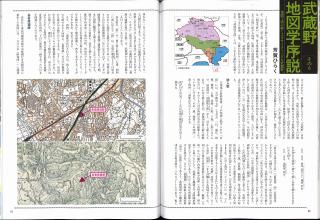

参考までに「芭蕉庵の古跡」の記載のある嘉永5・1852年の江戸切絵図(尾張屋板「本所深川絵図」部分)を以下に示しておこう。

芭蕉没158年後の地図である。

「古跡」は松平遠江守の下屋敷の「庭中に有」と記すが、遠江守は尼崎藩第6代藩主松平忠栄(ただなが)のこと。

『江東区史 上巻』(1997年)によれば、1711年に摂津国尼崎藩主となった松平忠喬の孫松平忠告が『続深川集』(1791年)の序文に「その池ハ今、予が別業の内に存して、ますます古池となれり」と書き、また松平家では文政2年(1819)池を補修し、青銅(あらかね)の蛙を中央に大小の石の蛙を並べたという。

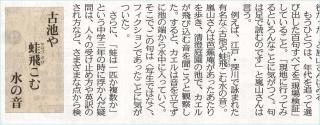

もちろん貞享3年(1686)刊『蛙合』初出の、あまりに著名な「古池や蛙飛びこむ水の音」にちなむのである。

高潮で出現したという「石の蛙」が「芭蕉遺愛」であったか「尼崎藩下屋敷の置物」であったかはさておいて、ごく最近の話としてエッセイストの嵐山光三郎が《「カエルは飛び込まない」、したがって芭蕉の句はフィクションである》と断言している件をまず取り上げたい。

2022年10月3日の『東京新聞』(朝刊)の「本」の欄に「芭蕉研究の集大成」の見出しで嵐山の新刊『超訳芭蕉百句』が紹介されている。

「100句すべて現場検証」「句は足で読む」の見出しが目をひく。

上掲はその記事の一部だが、これを読んで目を疑った。

急いで当の本にあたるべく公共図書館を横断検索するもすべて「貸出中」である。

買うつもりはさらさらないので、近くの大型書店で立ち読みしたが、《現地で見たカエルは飛び込まない。したがって芭蕉の句はフィクションである》以上の具体的な記述は見あたらない。

いずれにしても、この著者は近年まれにみる短絡思考の持主であるとあらためて感心した。

実は現在「江東区芭蕉記念館」(1981年開館)に展示されている「芭蕉愛好の石の蛙(伝)」もそうだが、そのモデルとなっているカエルは「ガマ」言い換えれば「ヒキガエル」なのである。

嵐山が清澄庭園で見たと言う「飛び込まないカエル」もヒキガエルである。

小野道風の逸話でもわかるように、一般にカエルは超訳ならぬ跳躍する動物として知られている。

農薬や殺虫剤普及以前、家庭の庭先にもよく見かけたカエルは小型のアマガエルで、都市近郊の水田の畔を歩けばトノサマガエルやアカガエルが次々と水面に飛び込んだものであった。アマガエルは手足の先に吸盤をもっていて木にも登るし、台風の夜など洗面所のガラス窓に貼り付いているのをよく見かけた。

小さなアマガエルのようなモリアオガエルは、池畔の木の枝に泡状の卵塊を産み付ける。孵化したオタマジャクシがそこから水面に落ちる仕組みである。現在では天然記念物とされているモリアオガエルだが、江戸の深川に棲息していなかったとは断言できない。

なにせ深川発祥の地名は「森下」、オールコック(佐野真由子『オールコックの江戸 英国公使が見た幕末日本』2003年)や川添登(『東京の原風景』文庫本1993年)が言うように、江戸は「江戸は世界最大の田園都市」だったのである。

カエルのジャンプ力は、後ろ足の長さとその水かきに秘密がある。

近年東京の公園を席捲するのは専らヒキガエルとウシガエルで、後者は「侵略的外来種ワースト100」の範疇に入る、つまり江戸時代には存在しなかった種であるが、体が大きい(重い)わりにはジャンプもする。

一方ヒキガエルは、カエルのなかでは珍しく跳ねることのなくのそりのそり歩き、大口を開けて何でも呑み込む特異なカエルである。

嵐山が「現場」とし足をはこんで見た清澄庭園の優占種はこれである。

330年以上前の深川芭蕉庵のカエル棲息環境と棲息状況が現清澄庭園のそれと同一で、一貫してヒキガエルが棲息の優占種であるならば、その「現場検証」は意味をもったであろう。

しかしご当人は棲息環境の変化もカエルの種別すらも顧慮することなく、「足で読む」を標榜し一度の知見で得意気に「フィクション」と断案する。これほど短絡な夜郎自大も珍しい。

著者も愚かだが、本の版元も同類である。

多少名の知られたエッセイストの、意表を突いた話題で売り出そうという意図が優先し、編集における校閲過程がすっぽり抜けているのである。

昨今流行りの、「本」の資格ゼロの「本」、というべきで、こんな「本」を取り上げる新聞書評欄も情けないかぎりである。

(つづく)