正月休みを利用して中央線と国分寺崖線の関係を撮ろうと出かけたが、国分寺駅から国立駅までの切通し区間のうち、西国分寺駅と国立駅の間に出現する、さらに低い掘割状の路線が地下トンネルに向かう光景に興味を引かれた。

地図には鉄道のルートは描かれるが、それは通常「総描」されているため一本一本の線路が示されるわけではない。現行鉄道の多くは複線あるいは複々線(以上)だが、地図は原則「単線」なのである。

だから、写真に写っている線路のうちどれが「上り」か「下り」か、あるいは場所によっては〇〇線の上りなのか××線の下りなのかは、その場で現認するか動画で見ない限りわからない。

まして、真ん中のめったに電車の現われない地下のトンネルが一体何に使われ、どこへ向かうものかは謎である。

陸橋「戸倉橋」から西国分寺駅方面(2019・1・2)

写っている電車は「上り」

しらべるとこの掘割路線は「国立支線」といい、もっぱら中央線八王子駅方面から武蔵野線の新座方面へ貨物線を走らせるための施設で、時には「むさしの号」という旅客列車も通るらしい。

武蔵野線の掘割やトンネルと言えば、1991年10月の新小平駅水没事故が想起される。

西国分寺駅側に口を開けている「穴」は、謎と言うよりも「非常なる自然」への入口のように見える。

木枯しを聴く戸を少し開けたまま

テレビを棄て3年、ご近所付き合いもご免蒙って2年目、東京経済大学コミュニケーション学部の客員も古希を迎える今春で任期満了、いよいよ憧れの隠遁生活に突入します。

出版に関して昨年は『季刊Collegio』をNo.67~69の計3号と田原光泰さんの『「春の小川」はなぜ消えたか』の2刷、本田豊さんの『部落はなぜつくられたか―茨城県の部落史』の初版のみでしたが、原則として毎月行ってきた「古地図であるく」自主講座は年末で121回目を数え、「東京23区微地形分類」もこころみることができました。

隠遁を旨とはしつつ、今年はこれまで書かれたもの、書いてきたものをとりまとめ、いくつか梓に上げることができればと思っております。

変わらぬご厚誼をいただければ幸いです。

事実上再開発が始まっていた麻布我善坊谷(2018・12・1)

上掲腰折れの木枯し(凩)は初冬の季語で、初春にはそぐわないでしょうが、人生の終末近くには春も縁遠いと思いましたのでこのままとしました。昨今の気密性の高いアルミサッシ戸は、ほんの少しだけ開けておくと楽器よろしくビョウビョウと、懐かしい冬の音を奏でてくれます。荒涼とした再開発地の写真も無常を感じるには相応しいように思えます。

我善坊谷は、二代将軍秀忠の正室お江の方の葬儀、それも当時珍しい火葬に関連した重要な土地なのですが、それにちなむ寺院(徳川家康最古の画像を蔵する大養寺)もいまや風前の灯。

そもそも江戸幕府将軍家で、火葬された将軍やその母方がいったい何人いたのか。

他にはほとんどいなかったと思われますが、それも調べは済んでおりません。

両者とも本郷三丁目、春日通りの南側に数軒隔てて並ぶ小さな独立家屋店舗で、ビルの谷間に埋もれるように存在する。

かく言う当人も、この界隈は所用でよく歩くが、つい最近までは見過ごしていた。

この前の自主講座では、再開発のための見納めと麻布の「我善坊谷」を歩いた。

コースは永井荷風の妾宅「壺中庵」通いの路程をなぞるものでもあったのだが、下見の過程でその命名元の神谷町壺屋から、本郷三丁目の壺屋にたどり着いた。

壺屋については、ネット上の由緒書きもすくなくないので省く。

そうして、壺最中とともに「竹仙」のあられにもあらためて刮目することになったのである。

両者の存在は地域文化財と言っていい。

願わくばお店と味の末長からんことを。

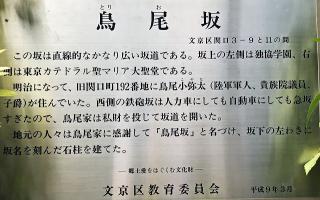

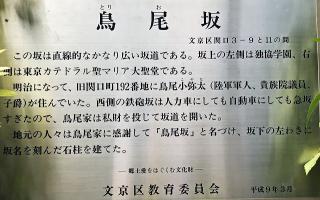

陸軍軍人にして貴族院議員、子爵鳥尾小弥太についてwikipediaには「弘化4年12月5日(1848年1月10日) - 明治38年(1905年)4月13日」とあるから享年は57であった。

wikipediaは鳥尾小弥太の「エピソード」の2項目に以下のように書いている(2018年10月15日閲覧)。

「現在の東京都文京区関口付近に本邸を構えていた鳥尾は、西側の鉄砲坂があまりに急坂で通行人の難渋する様子を実見し、私財を投じて坂道を開いた。感謝した地元の人々によって鳥尾坂と名づけられ、坂下には坂名を刻んだ石柱(文京区関口3丁目9と11の間)が残っている」

上掲のうち「西側の鉄砲坂」は「説明板」の文を鵜呑みにしただけの間違いであることは先に述べたが、この文章が問題なのは、小弥太に思い入れした挙句、たしかめもせずに見てきたような美談をつくりあげてしまったところにある。

上に掲げた地図は1909年(明治42)測図1万分1地形図「早稲田」の一部であるが、「鳥尾坂」はまだ開かれていない。「蓮光寺」の「光」の文字の左側の道は「独逸協会」(現在の独協学園)前の道へは連絡しておらず、斜面を少しだけ上ったと思うとすぐほぼ直角に曲がり、そのまま北にトラバースして鳥尾家の邸宅に至る。つまりこの道は鳥尾家専用のものだったのである。この構造は、前回の1886年の地図に見るものと基本的に同一である。

1909年図は小弥太が亡くなり、嗣子の光が小石川鳥尾邸の主人となっていた当時の記録である。

つまり鳥尾家が坂を開削したかも知れないが、それはすくなくとも小弥太の代ではない。

こういった類の無根拠言説、「実見」などと架空の尾鰭をつけた虚構は、wikipediaをはじめとして、インターネットには充満している。

継続して改版された1万分の1地形図を順に追っていくと、鳥尾坂は1929年(昭和4)図にすら確認できず、それがようやくにして姿を現すのは1956年(昭和31)の第5回修正測量図(「池袋」)においてなのである。

つまり鳥尾小弥太どころか光の代もパスして、鳥尾坂が開削されたのは孫の敬光が当主だった時の可能性が大きい。

しかし、敬光夫人鳥尾鶴代についてwikipediaには「1937年から1940年、鳥尾家後見人の事業失敗によって東京市小石川区(現在の東京都文京区)の屋敷やその他の地所を失い、世田谷区深沢に転居」とあるから、そうだとすれば地図から判断するに鳥尾家による鳥尾坂の開削時期は1930年代前半以外の可能性はないと思われる。あるいは鳥尾坂と鳥尾家の関係は、よくある坂名伝説の類と疑うことすら可能である。

伝説であるとすれば、その形成因子として想定されるストーリーは、破産の末の不動産整理売却にあたって、私道である坂道の一部だけは地元に無償譲渡した、という成り行きであろう。そうであるとすれば鳥尾坂は鳥尾家が開削したのではなく、鳥尾家への道が今日の鳥尾坂の発端になっただけである。「貴種流離」(「貴」と言っても子爵、たかが3代100年未満にすぎないが)は美談に直結する。無償でなく市場価格の半額であったとしても、伝説は成立する。さらに疑えば、「無償」や「半額」といった経緯も存在せず、実際は昔の鳥尾家専用道の一部を利用して、新たに坂道が切り開かれたということにすぎないかも知れない。石柱の存在理由はどちらのケースにもあてはまる。

極東アジアの列島弧においては、水戸黄門や西郷隆盛等々多くの例を挙げるまでもなく、ほとんどのテレビ時代ドラマにおいて美談は虚実織り交ぜ、水平ではなく垂直に、それも降下構造に流れる。大岡裁きを讃える床屋政談は意識的あるいはとりわけネット上で意図的に増幅され、無意識に拡散する。鳥尾坂は、その些細な一例であろう。

「教育委員会」の説明板も地元有力者あるいは古老の言説を優先させて、文書などによる面倒な「裏取り」を省略する場合もあり得るだろう。

以上はひとつの手がかりないし仮説であって、マダム鳥尾こと鶴代夫人の回想録ないし彼女についてかかれたいくつかの本を参照する作業がまず必要だが、それは次の折に。

下の図は、参謀本部陸軍部測量局が1883年(明治16)に測図した五千分一東京測量原図全36葉のうち、「東京府武蔵国北豊島郡高田村近傍」図の一部である。

「銕砲坂」は右手上に明瞭に読み取れる。

右下には「蓮光寺」とあるが、この寺は現存する。

ついでに言えば図の上辺中央の「桂林寺」も健在である。

しかし鉄砲坂と蓮光寺の間の邸宅、これこそ鳥尾坂の説明板に言う「鳥尾邸」なのだが、それは現存しない。

鳥尾邸は、いまでは「関口台公園」の一画である。

「鳥尾坂」そのものは、この図にはまだ見ることができない。

それは図中、鉄砲坂と鳥尾邸の間の距離をちょうど同じだけ南側に伸ばした地点、小さく「竹」の文字が見えるあたりを左右(東西)に通る坂道で、蓮光寺境内の北縁に沿って開削される坂道なのである。

つまり、鉄砲坂は鳥尾坂の「北側」にあたるのであって、「西側」と書いている鳥尾坂の説明板は間違いである。

インターネットのwikipediaなどでは、この「間違い」はそのまま拡散されている、というより質的に拡大して再生産されている。(つづく)

鉄砲坂とは、都内に複数ある同名の坂の一種で、幕末の風雲急なる時期の速成大筒場に関わる地名である。

東京都文京区目白台三丁目と関口三丁目の間には、音羽の開析谷壁を西側へのぼる傾斜角20度に近い狭隘な急坂があって、坂下には「鉄砲坂」の説明板が建てられている。

その鉄砲坂の半ばから南にトラバースすれば、「文京区立関口台公園」に至るが、公園から神田川の谷側つまりまた南に下る階段をたどるとそこは比較的幅広い坂道で、今度は「鳥尾坂」の説明板を目にすることができる。

この説明書きを俎上に乗せるのであるが、時間の関係もあって今回はとりあえずその文言を写真で示すに止める。

「校正」という基本プロセスを予算化する習慣のない、お役所文書に付きものの誤記誤植の一例だが、誤りは文章だけ見ていてはわからないだろう。

動物一般がもつ空間・地図認知は、人間の言語・文字認知以前の基層である。

言語・文字認知(虚構の一種)が、始原的な空間・地図認知を軽視あるいは無視することによって誤謬に陥るのはよくあることで、これもその一例である。

大型台風直撃のために延期や中止となった運動会のことではない。

先般たまたま近隣の小学校の運動会練習風景に遭遇し、思わず目を背けたからである。

芝生の校庭で、運動着という制服を着た大勢の子どもたちが、音楽や号令に合わせて整然と体を動かしている。

何人かの先生がそれを取り囲んで見ている、というより監視している。

ただそれだけであるが、こんな光景のなかに私の過去があったと気付いた。

「運動会」は過去には植民地にも強制したかも知れないが、いまでは日本列島でしか実施されることのない、地球上のアナクロ教育・社会行事である。

いや、北朝鮮などのお得意「マスゲーム」が、ご同類動員行事の例として挙げることができるかも知れない。

この列島においては、初等公教育の従事者(教諭)たちがブラック企業以上の労働環境にあっても、旧態依然たる運動会や学芸会等の「行事」遂行はなお墨守されるのである。

大災害時の地域住民の避難所がおもに学校であり、その体育館とされるのは、19世紀以来の初等公教育を拠点とする中央集権地域動員国家の名残りである。それは上意下達国家体制の残滓である。

運動会から子どもや教師を解き放つことと、体育館や廊下から避難者を救済すること、下意上達体制をつくりあげることは同義なのである。

「体育館に雑魚寝」は日本の避難所の典型的光景であろう。

そこで人々は、行政などからの配給を受け、指示を待つ。

縄文時代以前から、人は所帯ごとのプライベート空間を基本として生を紡いできた。

それは生きることの基本である。

「衣食住」が人間生活の原基であるとすれば、体育館雑魚寝避難所に「住」は存在しない。

人は赤の他人に、自分の寝顔や寝姿などをさらすいわれはないのである。

しかし避難所の「責任者」の多くは、「絆」や「平等」をタテに「勝手な行動」を禁止し、「間仕切り」さえ拒否する。

避難者はストレスにさらされ、不眠に襲われる。

床面生活は冷えと埃・雑菌をもたらして呼吸器症を発症させ、高齢者などは肺炎を繰返して死に至る。

数少ない避難所のトイレはたちまち最悪の状態となり、「使用禁止」の紙が貼られる。

男女別のトイレがあったとしても同数のため、とりわけ女性が排尿排便を「我慢」せざるを得ず、水をひかえてエコノミー症候群から肺血栓に陥る。

避難所においてプライベート空間は存在せず、寝返りも打てない狭い空間で人は家畜同然となる。

熊本地震の避難所生活が原因で亡くなった人の家族からは「地獄のような環境」という言葉が発せられたが、近い将来想定される巨大都市圏の広域大都市災害では、災害の直接死よりも「地獄の避難所生活」を契機とする災害関連死のほうが断然多く、またそれは膨大な数にのぼると思わなければならないだろう。

マスコミは日本人の美徳や美談を追いかけ、避難所の負の側面が表に出ることはめったにない。

テレビ画面によって刷り込まれた「体育館雑魚寝」が当たり前と思っているならば、われわれはよほどお目出度いかお人よしなのである。

「体育館や廊下に雑魚寝」は世界的には論外で、国際赤十字の「スフィア基準」(sphere〈球体=全地球〉)に遠く外れている。つまり「難民キャンプ」以下の状態なのである。

ことは人命にかかわるというのに、災害特別予算は大部分が見返りのある巨大な土木建設費や核汚染対事後費用、防衛費に流れ、人の「生」の現場には「余滴」ほどしか届かないのが日本の政治の現状である。

日本に似た地震火山国のイタリアでは、政府機関の「市民保護局」が直接、避難所の設営や避難者の生活支援を行うという。

「オリンピック」以前に、政治貧困の象徴のような自治体任せの「体育館避難所」から離陸し、一家にテント一張ないしは宿泊施設借り上げなどが標準とならなければ、災害大国日本は避難に関していつまでたってもよちよち歩きのコガモかアヒルで、旅行や訪問は敬遠されるか、世界の笑いものになるだけである。

北海道の「ブラックアウト」では、中国からの観光客をはじめとする多くの外国人が「情報の谷間」に取り残されたが、一部が体育館などに案内され「ほっとした」と美談めかして報道されたことは記憶に新しい。

熊本もそうであるが、復旧後に外国人観光客(インバウンド)が戻らないのは「風評被害」でも何でもない。

内向きの避難想定と避難所、そして日本人の頭の中が疑われているだけである。

霞が関や永田町の政治・政策がマクロな問題であるとすれば、ミクロとしての各地の避難所の問題点は、避難者がもっぱら行政担当者や地域ボスなどの「責任者」の指示に従い、皆おなじ行動をとることが求められるところにある。内閣府を筆頭に、町内会・自治会の防災マニュアルに至るまで、ほとんどはそのような書き方をしている。

避難当事者とりわけ女性が「主体」となって、避難所の決定プロセスに参加することは、はなから想定されていないのである。外国人の避難者も想定されていないか、別扱いとなっている。

避難者が行政の「客体」とのみイメージされているかぎり、これまた日本の未来は存在し得ない。

ところで、この災害列島においては「てんでんこ」という古くからの言い伝えがある。

「津波てんでんこ」は三陸に伝わる、肉親を捨ててでも逃げられる者は先にひとりで(てんでに)高台に逃げろという非情な知恵だが、「群れ」や「絆」に捉われていると、助かる命も助からない場合が多いことは、先の戦争と空襲でも証明済である。

従順な家畜であることを拒否する「てんでん者」からしか、道はひらけないのである。

枝落ちし野分過ぎれば咎ありと駅前古木皆伐られたり

「大木」や「古木」と言うには少し足りないけれど、それでもその三本のケヤキの木は堂々としていて、たくさんの枝を広げ、夏には一息つける木陰をつくり、夕方には鳥の群れを受け入れ、その蒸散作用で駅前の廃熱の幾分かを和らげ、それ以上に三本の緑のひろがりは、人の心を知らず知らずのうちになごませてくれていたのです。

それがあっと言う間に伐り倒され、運び去られて、無惨な切株と素寒貧の駅前風景がひろがるだけとなったのでした。

この前の突風と言うか強風を伴った集中豪雨の際に、枝落ちか倒木にちかい状態になったのでしょう。

国分寺駅南口のその一帯は人が通れないように紅白ダンダラのバリケードが設置され、一時はものものしい警戒ぶりでした。

土地を所有するJR東日本の担当責任者つまりは「駅長」でしょうが、即断で伐採を手配したのでしょう。

街なかの緑化に責任のある準公共機関が、こうした責任逃れの対処しかできないとすれば、愚かと言うほかありません。

樹木をなきものとする文明は早晩滅びる、とまでは言いませんが、このような短絡が人の心を知らず知らずのうちに荒ませていくことだけは確かである、とは言えるでしょう。

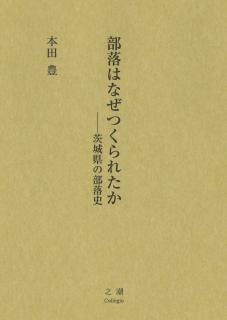

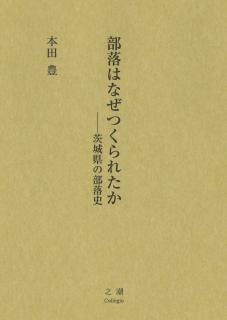

地域史研究の最前線に身を投じ、30年以上にわたり

日本列島約4000ヵ所以上を調査・踏破してきた著者が

ここに明らかにし得た、東日本の被差別部落起源!

本田豊著『部落はなぜつくられたか ―茨城県の部落史』

ISBN978-4-902695-31-1 C3021

B6判 196ページ 地図・索引付

並製 本体1200円+税

目 次

第一章 茨城県の部落の現状とその特徴……………1

石田三成と部落/東北地方にも部落は存在する/茨城県の部落数と人口/今も根強い部落に対する差別意識/多くは消えてしまった非人部落/利根川と部落/長吏とは誰か/かはた呼称は部落とは無関係/洪水と竹林の関係/サンカと言われた人々/非人として扱われた江戸時代のサンカ/以前の墓地は土葬だった/板碑を持つ墓地もある/豪華な墓石もある部落の墓地/部落には大地主もいた

第二章 茨城県の解放運動……………………………45

水平社の拠点は旧総和町/茨城県下の解放運動の困難性/茨城県解放運動は古河から開始された/行政は何もしなかった/五霞町では融和事業が行われた/解放運動を活性化させた高松差別裁判

第三章 近代文学と被差別者…………………………69

序文は夏目漱石が書いた/部落史の視点で読む/女性は学校に通っていなかった/根深い間引きの習慣/シャボン玉は間引きの唄/梅毒を引き受けさせられた女性たち/土葬が一般的だった茨城県/犬はさかんに食べられていた/猫も食べられていた/馬喰という商売もあった/瞽女さんという芸能者もいた/冠婚葬祭には乞食もきた/古河には遊郭があった/大問題だった軍隊内の花柳病/漂泊の芸能者/差別された芸能者/非人の仕事は役所がやるようになった/部落は古墳の警備はしていない/後に尾を引く洪水の被害/藁葺や茅葺屋根は燃えやすかった/「下人」に対する差別

第四章 白山神社は語る………………………………123

東日本の部落には白山神社がある/白山神社は弾左衛門の支配地域に建てられた/水の神である白山神社/白山神社の建物は大小様々/白山神社は弾左衛門支配の確立記念に建てられた

第五章 部落はなぜつくられたか……………………143

部落がつくられたのは理由がある/落ち武者伝承/県下各地の具体像/境町/五霞町/旧真壁町/結城市/旧総和町

茨城県地名索引

本田 豊(ほんだ・ゆたか)

1952年埼玉県生まれ。部落問題論、被差別社会史論専攻。元東京都立大学人文学部講師。部落史関連著書は『部落史を歩く ―ルポ東北・北陸の被差別部落』(1982、柏書房)『白山神社と被差別部落』(1989、明石書店)『被差別部落の民俗と伝承』(1998、三一書房)『戦国大名と賤民 ─信長・秀吉・家康と部落形成』(2005、現代書館)ほか多数。