4月 3rd, 2021

小高の本屋(+カフェ)「フルハウス」

「住み慣れた鎌倉市から南相馬市原町区に移住したのが二〇一五年四月。二〇一七年には小高区に引っ越して、今年四月九日に本屋「フルハウス」をオープンしました。駅通りの自宅兼店舗。私や知り合いの作家がセレクトした本などを置いています。」

引用は仙台の4版元(荒蝦夷、河北新報出版センター、東北大学出版会、プレスアート)のPR冊子『せんだーどの本棚』vol.4, 2018年の10月号)の巻頭インタビュー冒頭で、見出しには「芥川賞作家・柳美里、/本屋「フルハウス」と/演劇ユニット「青春五月党」/始動」とある。この冊子は仙台の書店で昨今手にしたばかりだから、vol.5以降が出たのかどうかは知らない。

若林区の一隅に独居して昨年末80歳になった認知症の従姉のケアのため、度々仙台に出かけるが、先般大先輩の編集者と電話で話していて小高(おだか。福島県南相馬市)の埴谷・島尾記念文学資料館が急に気になり、常磐線の小高駅に途中下車して訪れることを思い立った。

新幹線だと自宅から仙台までは3時間だが、常磐線は特急でも5時間以上かかる。

小高に途中下車すれば、最低8時間はみておかないといけない。

しかし3・11から10年目ということもあって、「復興した」と言われる富岡駅や夜ノ森駅もこの目で見ておきたいため、先日久しぶりに早起きして上野駅から常磐線に乗った。

上野駅公園口は、2020年の全米図書賞(National Book Awards, 翻訳部門)を受賞した柳美里の『JR上野駅公園口』(翻訳タイトルはTokyo Ueno Station)の舞台である。柳美里は芥川賞作家というよりいまや全米図書賞受賞作家。行けば小高区の区役所には「祝 全米図書賞受賞 柳美里さん」の垂れ幕が掛かる。

ということで小高では泉下の戦後文学の巨匠たち(埴谷雄高、島尾敏雄。「雄高」は小高に由来)については写真やレプリカ原稿などを見るにとどめ、ライブ柳美里の書店「フルハウス」訪問がメインとなった。

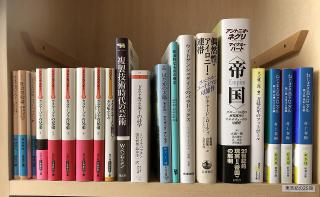

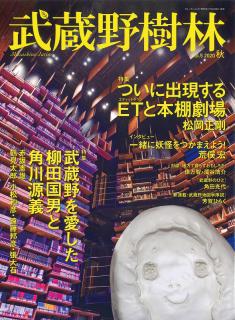

上掲写真がその本屋というよりブックカフェの内部と本棚の一画で、東浩紀の選んだ25冊の一部が写っている。他にも井上荒野や原武史、上田洋子、村山由佳、小手毬るい、古川日出男、山下澄人、豊崎由美、岩井俊二、城戸朱理、平田オリザ、青山七恵、若松英輔、角田光代、佐伯一麦、小山田浩子、山崎ナオコーラ、和合亮一らの20冊、25冊選が並ぶ。

私はと言えば先月、2年と少しの間会員だった日本文藝家協会を、新理事長林真理子の書きものにはじめて接してその低劣度に驚愕、事務局に通告して退会した。

以下は、今日で人生を6巡した「2年文藝家」の私のセレクト、20冊+α。

わたし(たち)はいま、どこにいるのか?

“EVERYONE ABLE TO READ SHOULD READ IT.”(Saturday Review of Literature for Hiroshima)

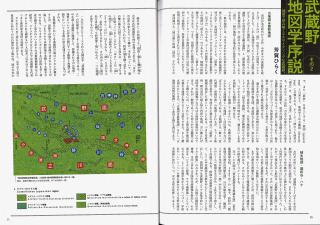

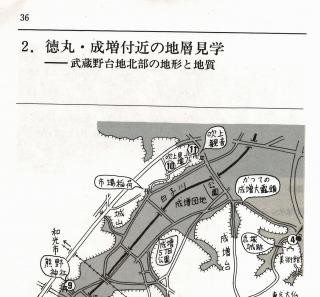

時間と空間を認知し、記憶し、伝達するための《地図》

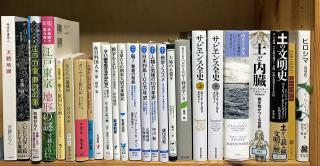

芳賀ひらくが選ぶ 20冊+α (2021/04)

1 ヒロシマ 〔増補版〕 ジョン・ハーシー 2003年 法政大学出版局 1500円

2 土の文明史 デイビッド・モントゴメリー 2010年 築地書館 3080円

3 土と内臓 D・モントゴメリー+A・ビクレー 2016年 築地書館 2970円

4 ウォークス 歩くことの精神史 レベッカ・ソルニット 2017年 左右社 4500円

5 サピエンス全史 上 ユヴァル・ノア・ハラリ 2016年 河出書房新社 1900円

6 サピエンス全史 下 ユヴァル・ノア・ハラリ 2016年 河出書房新社 1900円

7 弱者のための「エントロピー経済学」入門 槌田 敦 2007年 ほたる出版 1500円

8 大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち 藤井一至 2015年 ヤマケイ新書 900円

9 鳥! 驚異の知能 ジェファニー・アッカーマン 2018年 講談社BLUE BACKS 1300円

10 地学ノススメ 鎌田浩毅 2017年 講談社BLUE BACKS 980円

11 人類と気候の10万年史 中川 毅 2017年 講談社BLUE BACKS 920円

12 文豪たちの関東大震災体験記 石井正己 2013年 小学館101新書 740円

13 戦争をよむ 70冊の小説案内 中川成美 2017年 岩波新書 760円

14 3・11以後を生きるきみたちへ たくきよしみつ 2012年 岩波ジュニア新書 820円

15 在日外国人 第三版 ―法の壁、心の溝 田中 宏 2013年 岩波新書 880円

16 生物から見た世界 ユクスキュル、クリサート 2005年 岩波文庫 792円

17 ガリヴァー旅行記 ジョナサン・スウィフト 1980年 岩波文庫 1177円

18 死都日本 石黒 耀 2008年 講談社文庫 1210円

19 女たちの避難所 垣谷美雨 2017年 新潮文庫 590円

20 倭人・倭国伝全釈 鳥越憲三郎 2020年 角川ソフィア文庫 900円

α

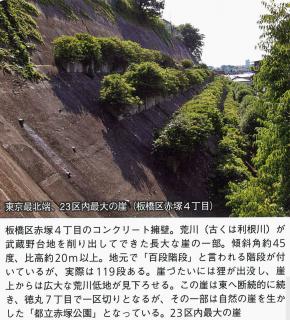

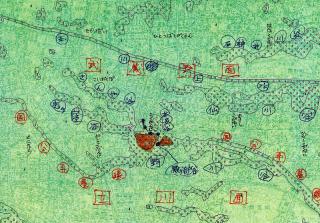

デジタル鳥瞰 江戸の崖 東京の崖 芳賀ひらく 2012年 講談社 1800円

新版 古地図で読み解く 江戸東京地形の謎 芳賀ひらく 2020年 二見書房 1900円

(「地図・場所・記憶」―地域資料としての地図をめぐって 芳賀 啓 2010年 けやき出版 600円)

(短詩計畫 身軆地圖 芳賀 啓 2000年 深夜叢書社 2400円)

(短詩計畫 天軆地圖 芳賀ひらく 2020年 之潮 2800円)