6月 2nd, 2021

怪しい地図記号 その2

1909年つまり明治期の終り近くからある間隔をおいて大都市部に作成された、1万分の1地形図のシリーズがある。20世紀末のバブル期以降は作成されなくなった地形図群だが、日本列島都市部約100年の変遷を詳細に語るきわめて貴重な地図資料である。

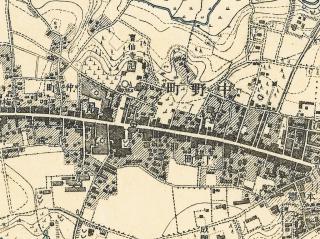

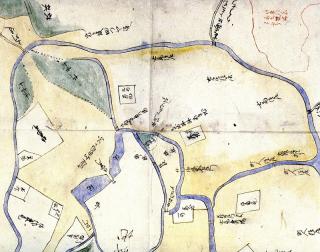

以下はそのなかの1枚、1909年(M42)測図東京近傍19面のうち「中野」図幅の青梅街道中野本郷付近である。

中央を東西に走るのはもちろん青梅街道で、図の上辺には桃園川の谷が水田化されているのがわかる。

中央やや西寄りに宝仙寺がみえ、また図の東寄りに「宝仙寺三重塔」として知られる江戸時代初期に建設された塔(戦災で焼失)が記載されているが、これについては後に触れるとして、ここで指摘しておくべきは宝仙寺の境内に描かれた丸印は、中野町の町役場であるということに関してである。

右下の「本郷」や左上の「仲町」という字が示す通りここは中野の中心地で、江戸時代には高札場も置かれていた。当然ながら明治期には、町役場から青梅街道をへだてた南側に、郵便局も設置されたのである。

この図では丸の中に〒の地図記号が見えるが、前述『地図記号のうつりかわり』によれば、「明治42年式」では丸に〒は「郵便電信(電話)を兼る局」の記号という。

1888年(M21)の輯製二十万分一図「東京」図では、丸に一本棒の中野の郵便局記号は青梅街道の北側に付されているが、そこは道路ではなく集落記号の「宿駅市街」(「(人口)一千(人)以上」)で閉塞されているから、道の北も南もなくともかくも「このあたりに郵便局あり」の表示なのである。

さて、肝心の「怪しい地図記号」であるが次の図をご覧いただきたい。

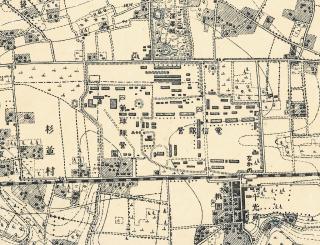

この図は上掲図の北に接続する「新井」図幅の一部である。

ここでは東西に走行するのは青梅街道ではなく中央線(甲武鉄道は1906年(M39)に国有化)で、鉄道線路の白黒だんだら記号は真ん中に細線入りだから、もう複線化されている。

地形図では真っ先に地形のことに触れておきたいので言うのだが、図の右端、鉄道線の北側に見えるのは桃園川の支谷である谷戸川の谷頭部で、「田」の記号につづいて「濶葉樹林」が描かれ、谷最先端の窪地は中野停車場の北まで伸びている。また図の右下は桃園川本谷、左下は別の支谷で、それぞれ「田」記号が付されている。

さて、中野停車場北からその西側にかけての一帯長方形の区画内に、「電信隊営」と「気球隊営」の文字が並んでいる。「気球隊営」の左下に「圍」(かこい)の文字があるが、これは江戸時代17世紀末から18世紀はじめにかけて存在した「中野犬小屋」地区の記憶をとどめたもので、現在中野サンプラザから中野区役所、そして明治大学と帝京大学の中野キャンパスが広がる一画は広大な「御囲」ないし「御犬囲」だったのである。

ここで問題にしたいのはそれぞれの「隊営」文字の頭に掲げられた「へ」の字の旗で、これは陸軍兵営を表している(「明治24年式」から「昭和17年式」まで共通)。

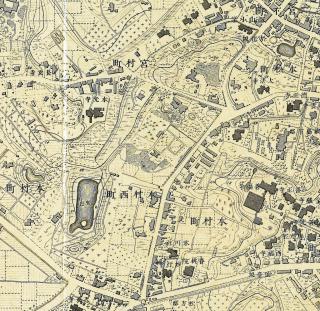

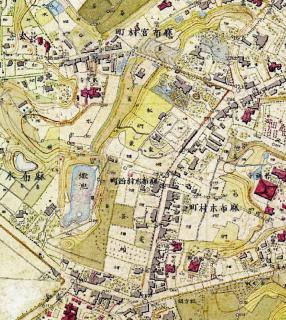

ところがこの「へ」は、それ以前は少しひしゃげた「М」ないし山形が二つ並んだ形で(「仮製図式」)、さらにその前は山形が三つ並ぶ旗(「迅速図式」)だった。それを時系列的に並べれば以下の通りとなる。

初期の複雑型から省略型に向かった、記号シンプル・エボリューションの典型である。

この記号の場合、「へ」の形は「陸地」ないしそのシンボルとしての「山」を表したものと見ることができる。