11月 9th, 2021

早稲田の「ブラックホール」 その1

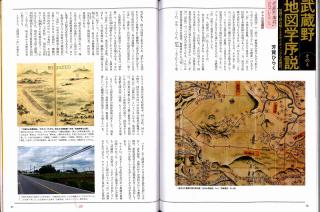

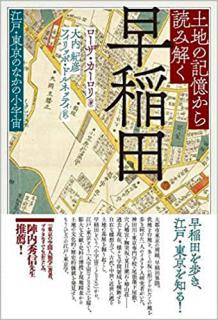

先に『土地の記憶から読み解く早稲田 ―江戸・東京のなかの小宇宙』(ローザ・カーロリ著、2021)なる新刊本の基本的な問題点を指摘したが、その例として「土地の記憶」上欠落許されざることがらのひとつを以下紹介しておこう。

早稲田大学喜久井町キャンパスの一画に、それはひっそりとたたずんでいる。

写真の右下に見える碑文は以下の通りである。

戦没者供養観音像建立の由来

第二次世界大戦の終局も近い昭和二十年五月

二十五日(一九四五年)米空軍の東京空襲は山手

地区の多くを焦土と化した。

理工学研究所も建物のほとんどが焼失し、

とりわけ研究所敷地地下に作られた防空壕

に避難した学生数名と、近隣の人々あわせて

三百余名が火炎と煙に包まれて、悲しくも尊い

犠牲となった。

昭和三十年五月、罹災十周年を迎えるにあたり

これらの人々の霊を慰め、永遠の平和を祈願

するため本観音像を建立した。

昭和五十八年三月

観音像製作者 二紀会 永野隆業氏

早稲田大学理工学研究所

馬場下で早稲田通りから牛込柳町を目指して分岐する坂道を、喜久井町の名主であった夏目家の名をとって夏目坂という。

夏目坂を上る右手、西側には寺がいくつも並んでいる。

そのうちもっとも坂上にある感通寺の境内には、もうひとつの観音碑を目にすることができる。

縁起碑の全文(漢字は新字に、仮名遣いは原文まま)を以下に掲げる。

造立縁起

昭和二十年五月二十五日当町ヲ含メテ山手地区ハ米空軍ノ空襲ヲ蒙リ悉皆灰塵ニ帰セリ酸鼻ノ状タル死屍

累々トシテ巷ニ倒レ残月白骨ヲ照シ遂ニ惨害ヲシテ異物ト為スノ観ナリキ。殊ニ夏目坂台地ヨリ早稲田通リ向ケL字型ニ

構築セル地下壕ノ中ニ避難ノ人々ハ爆撃炎上ノ焔ト瓦斯ノタメ犠牲者参百有余名ヲコエタリト。親ハ愛児ヲ抱キ、若キハ

老タルヲ庇イ、夫ハ妻ヲ助ケント為シタル等、或ハ全身大火傷炭化シ、或ハ生ケルガ如ク直立シ、或ハ両手ヲ虚空ニシテ落命

セル等、目ヲ蔽イ言ヲ失フ恐怖地獄ノ惨状ナリキ。惨害無残非命ニ倒レシ犠牲ヲ念フトキ人皆歔欷シ或ハ慟哭シ

心折レテ生事ヲ悲シムノミナリ。屍ヲ積ンデ草木腥ク流血ハ瓦礫ヲ染メテ声ナシ、マコトニ国破レテ山河アリ、魂魄招

ケドモ再ビ来タラズノ感慨ヲ深カラシム、ココニ春風秋雨メグリテ三十三年ノ歳月ヲ閲ミシ漸クニシテ観世音菩薩一体ヲ造

立シ奉ルコトヲ得タリ、願クバ日米彼我戦没之諸英霊、町内戦災殉難之諸精霊、当寺戦死病没之諸英霊

鎮魂供養ノタメナリ。今ヤ一会ノ大衆トニ梵唄誦経修スル所ノ秘妙五段ノ加持ヲ以テ観世音菩薩御尊像

開眼供養ノ法儀ヲ営ナミ、仰而喜久井町観音ト名ケ奉ル者也、造立シ奉ル喜久井町観音、ソノ妙智之

力ハ能ク群生ノ苦厄ヲ救イ、十万諸々ノ国土ニ於テ身ヲ現ゼザルナク、克ク生老病死ノ苦ヲ減ジ常ニ苦悩諸厄ニ於テ依怙

トナラセ給ハン事ヲ。

昭和五十二年五月二十五日 造立願主感通寺 二十世伝灯 新間日恵(花押)

また隣接の「町慰霊園」碑には次のようにある。

「苦しいのは息が止まるまでよ。もう少し我慢するのよ!!と子供を抱えて震

える私の手も肉もやけどでじんじん落ちていきます。」成願寺報五五号抜粋

昭和二十年五月二十五日米軍山之手地区空襲の一般庶民の惨状だった。

五十八年余を経て今日それでも忘却のかなたに去ろうとしている。後の私達は

歴史として伝え継いでいかなければならない務めがあると痛感し平成十六年

五月二十五日、當山に於て前大戦で亡くなられた人々の供養の為に慰霊園を

作庭し名を刻し永遠に町会員と共に現在も生きて在しますことを顕すもので

ある。 伝燈二十一世日良記す

以下、犠牲者89人の氏名(一部法名付。氏名不明「長男」などもあり)

この防空壕での犠牲者に関するもうひとつの記録は、『東京大空襲・戦災誌』第2巻(1975年)の733ページから736ページにかけての手記「ひとり消火に残った兄」という文章にある。筆者は当時牛込区喜久井町の高等女学校2年生(14歳)、長谷川佳通子氏である。

そのごく一部を次に抄出する。

高松へ行ってから一週間ぐらいたって、ふたたび上京していた姉

が、兄の遺体が見つかったことを知らせてきた。それによると、家

の裏手の小高くなっている所に早大の理工学部がある。その崖の部

分に、U字型横穴が掘ってあり、そこへ兄は避難したらしい。ところ

がこれがU字型であったためか、ちょうど煙突のようになって煙が

すいこまれ、中にいた人達は身体の損傷はないのに、ちっ息し皆死

んだという。私が見た崖の中ほどに手をのばしたまま死んでいた人

は、多分その入口近くにいたものの苦しくてはい出した所で気を失

い、そのままあの世へ行ったものだろう。兄はポケットから出た早

大の学生証で身元がわかり、知らされたようで、遺体はまとめて池

袋の戦没者墓地に埋葬されていた。こうして焼夷弾が落ちたら消火

せよ、万一の場合は防空壕へと、政府の指導通り実行した兄は無惨

な死に方をした。(略)