2月 4th, 2015

2月 4th, 2015

1月 30th, 2015

秋山豊という生き方

朝から雪が降っている。

大雪となりそうだ。

今朝の東京新聞の訃報欄は以下のように伝えた。

秋山豊氏(あきやまゆたか=元岩波書店編集者)21日、すい臓がんのため死去、70歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は信子(のぶこ)さん。

93年に刊行が始まった「漱石全集」(岩波書店)の編集を担当した。著書に「漱石という生き方」「漱石の森を歩く」など。

ただただ悲しい。

昨日、棺を覆う直前、酒飲み友達何人かで、一升瓶の酒を少しずつ遺体の周りに注いだ。

驥尾に付し、私も酒を注いだ。

秋山さんが漱石全集の編集で行ったことは、戦後出版界におけるひとつの「事件」であった。

『グーテンベルクからグーグルへ』(ピーター・シリングスバーグ)という本の巻末、「編集文献学の不可能性 ―訳者解説に代えて」のなかで、明星聖子という人は、秋山さんの文章(「ここにおいて、私は、実務の伴わない著名な作家や学者・評論家を名目だけの全集編集者として奉るのはやめたいと思った」『漱石という生き方』)に触れて、「これは〈反乱〉といっていいだろう」と言っている。

しかし、その「反乱事件」の実相を知る人は少ない。

それはこれから、少しずつ明らかになるだろう。

ちなみに、秋山さんはその父、母、叔母の半生をたどった、『石や叫ばん 一九二〇年代の精神史』を著してもいる。

1月 11th, 2015

地図+地名辞典としての「川の地図辞典」

友人から知らせがあって、今朝の朝日新聞読書欄を見たら、「思い出す本 忘れない本」のコーナーで、なぎら健壱という人が、小社刊『川の地図辞典 江戸・東京/23区編』をとりあげて紹介していた。ありがたいことであるが、文末に「4104円」とありました。定価4000円を超えないよう本体3800円としたのに、「どんどん上がる消費税」にはあらためて腹が立つ。

ところでこの本は、「消えた川」も記録した本であることは確かだけれど、「出版」という観点からは、実はおそらく世界でもはじめての、「地図付地名辞典」なのです。

最近、『地図中心』誌(508号、2015年1月)の連載冒頭に、この本のことを書いたけれど、この折に以下それを抄録しておきましょう。

『川の地図辞典 江戸・東京/23区編』の初版が出て7年が、『川の地図辞典 多摩東部編』(いずれも菅原健二著)では4年半が経過しました。

本邦はもちろんのこと、世界的にも稀な「地名辞典+地図(新旧対照地形図)」の誕生がなにをきっかけとしていたかと言えば、それはとりわけ日本列島の大都市部を中心に、地表の河川の多くが高速道路に覆われ、かつ次々に埋立ないし暗渠化されたという世界的にもマイナーな現実が存在したからにほかなりません。それは、視界から川が消去されてしまったがゆえに、過去および現在の川の存在を明示した地図が必要になる、という逆説でした。

都市河川の所在と地形、言い換えれば地表の凹凸が日常的にはほとんど意識されなくなり、「地形図」にすら明瞭な形では描かれなくなった現実の底からは、振り払っても消えることのない一種の危惧というか、危機感が浮上してきます。

これは現代日本において極端に現われていることとはいえ、大げさに言えば人類の歴史上はじめての事態でもあって、先行業績や類書もすくなく、ために信頼できる個々のデータに依拠しながら、それを水系ごと、地域ごとに割り振り、地図に概括して立項し、個別説明してゆくという作業は、ほとんど個人的営為に終始せざるを得ませんでした。組織力や機械力の一般的となった現在では、しかしこうした、独力でひとつの価値を創造する労作物はまことにすくなくなったとも言えるのです。

惜しむらくは前者は現在三訂版が刊行されているけれど、また後者は初版がほぼ完売に近いけれど、出版事業として類例のないものであるにもかかわらず、逆にそれだからというべきか初版部数自体が少なく、著作者出版社ともにまったく利益を得ているわけではない。

何故ならばこの種の情報は地表の変化や新しい情報に対応して常に「補足・訂正」が加えられ、改版したものが、また世の公に示される必要があるのですが、地域の公共図書館は初版を入れたら2版といえども購入しないのがあたりまえらしい。予算がないからという。世の中には情けなく、愚かなことが多いけれども、これもそのひとつ。

しかしその一方で、ぜひわが地域にもこのような本が欲しい。つくってくれとおっしゃる向きは絶えない。

そうして、その要望が一番多かったのは、横浜地域でした。

もちろん、横浜市の人口は日本の市町村としては最大で、また世界最大の巨大都市(メガシティ)の一部として東京と一体という現実があるからですし、また近世末期からだけれども、都市としての歴史と役割も大きかったからなのでしょう。

そのため本稿では、とりあえず『川の地図辞典 横浜編』の準備として、日本地図センターの「東京時層地図 for iPad版」の横浜中心部を用いながら、川の所在と地形のありようを、紙幅のゆるすかぎりでみてみることにしましょう。

なぜならば、横浜は開港やモダン都市にちなむ観光地ではあっても、「それ以前」に目を向ける人は多くはなく、まして「地形」や「川」は地元においても意識されているとはかならずしも言えない状況があるからです。(略)

1月 1st, 2015

ヴィーナスとケンタウロス

12月 26th, 2014

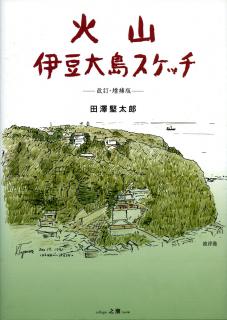

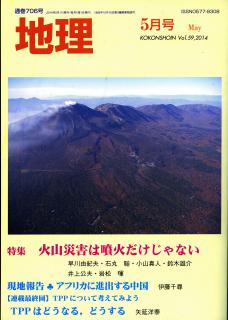

『火山 伊豆大島スケッチ ―改訂・増補版―』 刊行

・・・自然の営為の痕跡は、「水蒸気爆発」と「岩なだれ」という二つの「著しく爆発的な《風景の始まり》」が、「輪廻」のごとく存在したことを告げている・・・

・・・伊豆大島においては、地殻プレートの移動に起因する褶曲運動の結果としての、「正断層」の発生が一連の《大噴火輪廻》の端緒となる・・・

志して現地に転じ、調査を続けて60年。

伊豆大島の地形と地質を解き明かし、火山噴火のメカニズムと実相に迫る、

在野研究者のエッセンスが、35年の歳月を経て、あらたに描き直された。

カラー口絵を含む約70点の描画とその解説が語る、「火山の原像」とは?

田澤堅太郎(たざわけんたろう)著 ISBN978-4-902695-25-0 C1644

B5判 111ページ 本体2315円+税

田澤堅太郎:1927年、小樽市に生まれる。1948年、札幌管区気象台に勤務し、地上・高層気象観測を担当するも、1年後地震係に転属。1954年、希望して大島測候所に転勤。以来休日を野外の地形・地層観察にあてる。1987年、退職。

10月 16th, 2014

詩 集

小社はじめての詩集を、過般同時2冊刊行しました。

以下その概要と「あとがきのかわり」を紹介掲載します。

仙台に棲息せる稀有の「タダイスト」詩人

はじめての詩集同時2冊刊行!!

―40年にわたる詩作の結晶 ここに公刊―

「佐山則夫の詩1 イワン・イラザール・イイソレヴィッチ・ガガーリン」ISBN978-4-902695-22-9 C1092 B5変型判 76ページ 本体925円

「佐山則夫の詩2 ウマーノフはぼくじゃない」ISBN978-4-902695-23-6 C1092 B5変型判 80ページ 本体925円

あとがきのかわり

はじめての作品活字化同時二点刊行ながら、作者が用意したあとがきはひとつ。いたしかたなきこと、後輩にして編集子であるやつがれが、二作目あとがきは勝手に作文いたしまする。僭越ながら、半世紀に垂んとするお付合い。作者はまことに詩人であって、ほかに言いようがありませぬ。お互い地上に生を得て幾星霜、よくぞここまで生き延びてきたものと来し方を顧みする。元神童やらかつて秀才やらどこぞのお坊ちゃまやらが蝟集した、新設県立高校は宮城県仙台第三高等学校。「一」「二」は進学校としてつとに名を馳せるが、「三」はまだ海のものとも山のものともつかない。いずれも当時は男子校であって、そのなかでもとりわけマージナルな文芸部に属す。作者は早生まれの二回生、当方三回生。文芸部担当教員の一人に、幾許もなく東北工業大学に転じた菅野洋一先生がおられた。月一、二回だったか宿直室をつかって当時刊行開始された日本古典文学大系本とアーサー・ウェイリーの英訳本を並べ、面皰面黒制服に身を包んだ男子どもに源氏物語の講筵をのべられたのは先生であった。不肖弟子共、病を得てお亡くなりと仄聞したものの、その御嬢さんが復興ソング「花は咲く」の作曲者菅野よう子さんとはつい最近まで知らなかった。有名人ついでに言えば、二回生には元日本赤軍の和光晴生、三回生にドクトル梅津ことサックス奏者梅津和時の両氏がいる。同窓ではないけれど、作者名は永山則夫氏と頭一字違い。皆旺盛な「仕事師」でもあり、仙台在住有名人の極北ダダカンこと糸井貫二氏に親炙せる作者の続投が注目されまする。(2114年某月某日、売りものにもするのっ社(之潮))

10月 13th, 2014

補 訂

「ご先祖様話」で訂正の必要があり、以下覚書としてしたためておく。

「須藤の家紋は丸に剣酢漿草」と書いたが、よく考えるとそれもあやふやな記憶で、むしろ芳賀の紋であり、肖像画の二ツ算木が須藤の紋なのかもしれない。

また、従姉に確かめたところ、さすがに戸籍をチェックしていて、祖父敬治が婿入りした芳賀の跡取り娘の名は「かつ」ではなくて「かちよ」。

1901年(明治44)に亡くなっている。芳賀の先代、かちよの母の名は「れん」という。厳しい人として語りつがれているらしい。

かちよの娘、つまり私の伯母の政代は仙台の高等女学校を出て、東京の中島飛行機に勤め、そこで山口県出身の福島繁雄と知り合い結婚、杉並の馬橋で所帯をもった。

その後、戦争がはげしくなったためか、一家は仙台に落ち着く。

福島繁雄さんが亡くなったのは1956年(昭和31)で、42歳だったという。

9月 9th, 2014

仙台の話 ―須藤正衛の肖像画に寄せて

曾祖父須藤正衛を描いたとされる画像である。

5年前に88歳で亡くなった父親が、床の間の掛軸入れから出して、時々見せてくれたものだが、今回デジタル画像にする際にあらためて気づいたことがいくつかある。

まず、この肖像画は和紙ではなく、薄い絹布に描かれていた。軸装のうち絹布自体の大きさを測ってみると、横幅約41.5、縦112.5センチである。そうして、考えてみればあたりまえだが、この絵は古いものではない、つまり江戸時代や明治初期に描かれたものではないということに気がついた。絵具と色彩は日本画のものだが、陰影は西洋画の技法である。白いヒゲは、大小を差し、裃、袴、白足袋姿に相応しいが、頭はいわゆるザンギリである。右下にしたためられた描き手の名をみると「孫佐藤幽草謹写」とある。須藤正衛の孫とすると、私の父芳賀正治(ハガマサハル)の従兄弟にあたる。父は1921(大正10)年生まれだから、仮に10歳年上の従兄としても、当時16歳だったとするとこの肖像画が描かれたのは1927(昭和2)年となるが、さて。

1933(昭和8)年に刊行された『仙䑓大人名辭書』(菊田定郷著)の須藤正衛の項は、「ストー・ショーエ【須藤正衛】藩士。大正十三年六月五日没す、享年八十八、仙䑓半子町壽徳寺に葬る、其の子義衛門は獣醫學博士にして東京帝國大學名譽教授たり」とあるから、最晩年の正装姿を写生したとしても、推測より3年繰り上がって1924年である。

ちなみに、父の父親すなわち私の祖父について、同辞書は「ハガ・ケージ【芳賀敬治】獣醫學士。獣醫學博士須藤義衛門の弟、東京帝國大學獣醫學科卒業、陸軍二等獣醫、青森縣畜産學校長、宮城縣農業技師、大正十三年九月没す、享年四十二、仙䑓長町宮澤宗禪寺に葬る」と記す。宗禅寺の墓には私の父母も眠る。寺は曹洞宗である。

ところで「肝心」の「義衛門」さんについて、この「辞書」は語るところがない。wikipediaには、「須藤 義衛門(すどう ぎえもん、万延2年2月11日(1861年3月21日) - 昭和8年(1933年)2月20日)」以下妙な文章ながら、勅任官大礼服姿の写真とともに、結構長い記事がでているから、すでに「仙台人」の域を脱したということか。父親の須藤正衛について言及がないのはいたしかたないとして、「ストー」が、ここではいつの間にか「スドー」になっている。wikipediaには書いていないが、父によれば義衛門さんは、維新後の伊達家の顧問役も仰せつかっていて、東京は四谷に住んでいたという。仙台にもよく帰って来たらしく、父は幼い頃義衛門さんに連れられて、仙台の伊達家の広大な「馬場」に行ったことがあると言っていた。

さて、長男でなかった祖父は、芳賀家に婿入りして須藤姓ではなくなったが、須藤家では1924年の6月と9月に大きな弔いをもったことになる。祖父敬治は、1924年に42歳で亡くなったのだから、1924-42=1882すなわち明治15年の生まれ。義衛門さんとは21歳も年齢の離れた兄弟である。

以下はおもに、父が亡くなる何年か前に聞きとったメモを根拠に書きつけるのだが、須藤正衛さんの妻は「ゑつ」と言って仙台伊達の支藩である水沢藩の家老格の藩士の娘で、正衛さんは「養子」だった。そうして、須藤の家紋は丸に剣酢漿草(カタバミ)だという。すると、この肖像画の裃の紋が伊達家の竹に雀であるのはいいとして、着物の丸に二ツ算木はどこから来たものかわからない。正衛さんの実家の紋かも知れないが、仮にそうだとしてもその家の名は伝わっていない。私のところには、「水沢三偉人」(高野長英、後藤新平、斎藤実)の一人、斎藤実からの手紙が残っているから、水沢須藤の系列であることはたしかだろう。紋について言えば、宗禅寺の芳賀の墓の花受けには、須藤でもないのに丸に剣酢漿草を刻している。父は、「ウチの紋は剣酢漿草」とこだわっていた。考えてみれば、家紋が「採用替え」となることはいくらでもありえる。

正衛さん、ゑつさん夫婦がもうけたのは5男1女。長男は義衛門、二男が軍太夫(桜田に入婿して桜田軍太夫。この人は名の通り軍人となって陸軍中佐。東京の高円寺に住んでいた)、三男忠太夫(同大原忠太夫)、四男橋本正兵衛、そして五男が敬治さん。女の子は「ひで」といって、その長男は佐藤佐(タスク)。芸大の日本画教授となったという。そうであれば、この肖像画にある「幽草」の号は、間違いなくひでさんの長男佐のもの、画像の主は須藤正衛その人であろう。

幕末時の正衛さんの年齢を考えると、いわゆる賊軍「奥羽越列藩同盟」の「盟主」仙台藩において、それなりのはたらきをなして然るべき世代であったことも間違いない。頭をザンギリとし、齢80を越えてなお眼光鋭く、腰の大小がサマになっている。しかし、裃は左側に大分ズレた様子。そうして目から鼻、頬骨あたりを見ると、たしかに父や私にまで相伝されたかたちである。驚いたことに、昨年1月に生まれた2番目の孫の目鼻がはっきりしてくると、この「かたち」が現れ、ご先祖様ご転生かとたじろいだ。私が「掛軸」を取り出して見る気になったのは、それが一番の因子である。

当時としても早死にの部類だった祖父について、父は一言も触れなかった。もっとも祖父の死んだとき、父はまだ3歳だった。父には神童と呼ばれた兄が2人もいたというが、それぞれ早世した。従姉の一人は私が幼い頃半分ウチに居候をしていたようなところがあって、それから聞いた嫌味だか悪態だかに、「あんたのジイさんは気が違って死んだ」というのがあった(それは従姉自身への悪態にもなるのだが)。「(青森県)三本木の農学校の校長」(祖母の語り口)だった敬治さんが、何らかの病に倒れたことは間違いない。

ところでこの肖像画がなぜ私のところに残ったのか。また自家について、父も祖母もほとんど語るところがなかったのも不思議である。もっとも祖母「まつへ」は芳賀の分家に婿入りした祖父の後妻である。つまり、分家の跡取り娘(名を「かつ」といった)は娘を一人残して死に、そこに祖母「まつへ」が鑓水家から入った。鑓水の本拠地は今の名取市(仙台市の南隣で仙台空港のあるところ)の中心地「増田」にあって、中地主だったと言う。

まつへは7人の子をもうけるが、そのうちダンナ(敬治)が病死してしまう。あとはいわゆる女手ひとつ、というわけだが、その長女すなわち私の伯母にあたるひとは唯一芳賀の血筋をひいたため「別格官幣大社」(父の語り口)で、一人自室をもったというから、祖母は相応に苦労したのだろう。ただし名取市にあった何箇所かの「地所」のあがりで生計をたて、子どもたちを皆学校に入れることができたし、戦後はそれを「マッカーサーにとられた」と言っていたから、中か小か、どちらにしても地主であった。

芳賀の「本家」は名取川の左岸、今の仙台市太白区の「諏訪」にあった。宗禅寺本堂の天蓋の裏に「檀家総代芳賀健治」と書いてあったのを、私は見たことがあるが、本堂は震災後大規模なものに改築したため、それも廃棄されたかも知れない。この芳賀健治さんの旧姓は鑓水で、つまりは祖母の兄弟のうちの次男。東大法学部を出て芳賀の本家に婿入りし、山形地裁の判事をつとめた。その長男の健一郎は東大理学部を出て、東北学院大学の教授となった。長女の深代は、同大学で30年間学長職にあった小田忠夫と夫婦である。その縁であろう、戦争未亡人となった父の姉の一人が大学の用務員のようなことをしていた。次女瑞(ミツ)子は、同大法学部長祖川武夫の連れ合いである。そうして、多分健一郎さんの息子だろう、また学院大の教授におさまったのがいたように思う。比較文学をやっていたような記憶があるが、名前までは聞いていないか、憶えていない。

まつへの弟、つまり父の叔父にあたる四男の鑓水祐四郎の家には、小学校低学年の頃父に連れられて何度か行ったことがある。東大法学部出で、政友会系だったか仙台では政党人として知られ、県議選にも出馬し戦後の市長選にも立候補した。木の手すりのついた細道を上った先の「山の家」は、子どもの目にも結構豪邸に見えた。戦後「民法」が変わっていかに「民主」的になったかを説明していたのはこの祐四郎さんだったか、健治さんだったか。

祐四郎さんの奥さんは仙台にはめずらしくシャキシャキもの言う人だと思ったら東京から来た人で、名を「ニネ」(表記不明)と言ったか。私はそこではじめて「チーズ」という食物の名を憶えた。その塩気とポロポロした味わい、そして匂いは、まだ口蓋のどこかにとどまっているような気がする。皮を剝いてツルツルした木の手すりの手触りも思いだす。帰り道、その手すりには一匹の青毛虫が這っていて、私は手を腫らしたのだった。

鑓水の次女だった祖母は、晩年認知症気味だったが、比較的長寿で1972年に81歳で亡くなった。もうけた子どもたちは3男6女の都合9人。「別格」の伯母も含めて、父とその姉妹つまり政代、茂代、民代、松代の4人、計5人が生き残ったが、それらもすべて世を去った。

かえりみれば伯母政代はたしかに別格であった。結婚して福島と姓を変えるが、弁護士志望で祐四郎叔父のところで働いていたこともあった福島さんは早世。伯母は高校の国語教師をして2人の娘を育て上げるも、下宿人を置いて、それも東北大学の優秀な学生を選び、器量よろしかった下の娘と結婚させる。そして婿さんは首尾よく東北学院大学の物理学の教授に納まるという次第。芳賀、鑓水、東北学院大学のトライアングルコースを、少し変型だが見事に再現した人だった。

須藤正衛が幕末の激動期をどのようにかいくぐったのかについて、私に伝わるところは何もない。そういえば幼い頃の「お彼岸」には、父母に連れられて仙台市を流れる広瀬川の右岸(南)、宗禅寺にある芳賀の墓に徒歩で参った後、バスで行ったか路面電車を使ったかは忘れたが、市内を縦断して北郊の「半子町」(はんこまち)まで足をのばすのが習いだった。現在では林子平の墓があることにちなみ子平町と名をかえたそこには、須藤の墓を擁した寿徳寺がある。伊達正宗の父輝宗開基という、曹洞宗の寿徳寺の山門が、円い形をした珍しいものだったので、よく憶えている。義衛門さんの長男は須藤明治といった。「ストー・アキハル」である。父によれば、江戸川区に住んで1978年(昭和53)に亡くなったという。

いずれにしても須藤の人々は、当時既に仙台には一人もおらず、東京に出た。そして結局、私もまた、「東京の人」になった。「東京の人」とは、ちょうど還暦となる誕生日、7月7日に亡くなった母の語り口である。

しかと憶えている人はもう誰もいなくなったろうから、肖像画に添えて書きつけておくのだが、しかし以上は私の父方の係累限定、結局は「奥州中小地主の内輪話」である。「地主」は土地が命。日大経済を出て、戦前は銀座の白木屋に勤め、戦後は仙台で一介のサラリーマンで終わった父も、生涯どこか「地主の息子」の雰囲気を残していて、宅地の広さにはこだわった。負債契約履行の苦し紛れ、父が亡くなったのをこれ幸いと実家の宅地を叩き売った私は、ご先祖様からは「タワケ者」と一喝されるだろう。しかし、私が宗禅寺の墓に入る気がないのは、それが直接の理由ではない。仙台に懐かしさはあるが、それは過去だ、という意識のほうが強いのである。

一方、母方はあきらかに「無産層」である。母の実家は仙台駅裏の東七番町にあって、われわれは「シチバンチョー」と言っていたが、そこへ行くためにくぐる東北本線のガードは、いかにも「戦後」の雰囲気だった。貧民街とは言わないまでも、いつも饐えた木材の匂いのする一角にあったその家は、「伝説」では山形(寒河江)から流れてきた中村忠次郎さんと仙台では江戸時代からつづく職工店(「田善」)のお嬢さんトクさんが駆落ち状態で一緒になった場所だと言うが、その二人が私の母方の祖父母にあたる。私が小さいとき、母の家のことを聞いたのだったか、母が笑いながら小声で「町人」と言ったことがあったような気がする。

忠次郎ジイさんは薬剤師のようなことをやっていたというが、母トヨは、5男4女をもうけた忠次郎、トクの四女である。父母はいわゆる共稼ぎで、母の勤め先が比較的近くだったものだから、私と弟はよく「シチバンチョー」の世話になった。小づくりでどこか上品な雰囲気を残していた祖母「おトクさん」のかすれ気味の声と、それこそ猫の額のような日当たりの悪い庭で、棚づくりの盆栽とサボテンをいじくっていた「ツーヅロー」ジイさんの、歯の欠けた笑顔を想い出す。私の5才年下の弟が、小学校にあがる前だったか、そのサボテンの棘を、ハサミで切ったか抜いてしまったか、みな丸坊主にしてしまうという「事件」もあった。

長男の忠蔵さんは大のタバコ好きで、青いピースの箱でつくった鍋敷きがあったのを憶えている。またその家ではいつもラジオが鳴っていて、大抵は相撲か野球だったような記憶がある。忠蔵さんが「ジャイアンツ!」という時は、東日本の人としてはおそろしくメリハリの効いた発音で、今でも耳底に残ってその言いぶりを真似できるような気がする。忠蔵さんの嫁さんは富士子さんと言ったが、ジイさんや忠蔵さんは「フツコ」と呼んでいた。大柄で色白、ゆったりした感じの、人柄のよい伯母だった。トクさんとフツコさんは、小さな縁側の近くで、よく仕立物の内職をしていたように思う。

三男の三郎さんは努力家で勉強もでき、東京に出て中島飛行機の設計部門に勤めた。南荻窪一丁目に家があり、もうすぐ100歳と言っていたがなお健在。またその縁であろう伯母の一人トキさんは、たしか時計職人だったダンナと荻窪駅前、上荻一丁目にとんでもなく狭い、しかし3階建ての所帯を構えていたが、ダンナも亡くなり、しばらくしてその伯母も、12年ほど前だったか世を去った。私が東京に出て、荻窪や西荻窪に住んだのは、その伯父、伯母のツテでもあった。

低い木造住宅が密集し、怪しげなところも何箇所かあったらしい仙台駅東側は、私が東京に出てきてからすっかり「クリアランス」されて、広い通りの両側に大規模量販店や有名予備校がひしめくエリアに変容したが、来年の地下鉄東西線開通に関連してか、さらなる「開発」の真っ最中という。

【追記・訂正】

同年齢のいとこ(漢字で書くとややこしいので、ひらがなにする。父の妹の長男である)の考古学者がいる。その父親も考古学者であった。

そのいとこがご先祖調べに親戚を訪ね歩いているという話を何回か聞いたことがある。

そのうち彼から、2、3回私のほうのご先祖調査の結果を知らせてくれた。

そのたびに簡単な礼状を出しておいたが、昨今(2016年9月)とうとう「奥州仙臺須藤家家系圖」が送られてきた。

考古学者の本領を発揮して、文献やら墓、地名を調べ上げ、これをこしらえ、その末裔の承諾を得て私のところにも複写をくだされたものと思う。

その末裔の現住所も添えてあった。

数年前、いとこは考古学者の本領を発揮して、仙台は壽徳寺にある須藤家の墓所をしらべ、決して身分の高い武士ではない、と手紙で言ってきた。

また「東京美術学校」(芸大の一源流)の資料にも「佐藤佐」なる名は見当たらないと言ってきた。

そうしてついに、今回の系図となったわけである。

その冒頭の「由緒」によると、須藤家は「仙台伊達家家中」ではあるが、家格は「平士」であり、「大番組所属」であったという。

家紋は「丸に揃い二つ引両」の由。

系図の末に掲げられている文字資料(『仙臺府諸士版籍』〈仙臺叢書所収〉ほか7点)にあたって、今回の系図をこしらえあげたのだろう。

まことにいとこは学者である。

内輪のご先祖話というのは、たしかに話半分というべきなのだ。

そうしてウチのご先祖様も、幕末は貧乏武士の手合いだったらしい。

だから、義衛門さんや祖父敬治が「帝国大学」に入りまた出ることができたのは、それなりのストーリーがあったのだろう。

丸に剣片喰の家紋のついたウチの重箱や羽織はどこへ行ったやらだが、それは須藤家のものではなく芳賀家の紋だったのだ。

まあ、これでご先祖の一端は判明した。

けれども、ご先祖様は、父方、母方それぞれにおり、またそこからさらに遡るから、「遺伝」的・生物学的には累乗的に増える。

そこから一系のみ取り出して「ウチ」と言ってみたところで、それはひとつのフィクションにすぎない。

現生人類はほぼみな親戚といっていい。

哺乳類も・・・。

そうしていま、われわれが直面しているもっとも巨大で深刻な課題は、家や地域、国家すら超えた地平に所在する。

「完新世」をも超えた「人類世」が、すなわち人類の末期であるのか否か。

いずれにしても、いまは「地学の時代」なのである。

9月 1st, 2014

最近の書きものから

山田風太郎という作家の作品は、もう半世紀ほど前に連載されていた地方新聞の小説で接し、それが今かんがえれば「くノ一」シリーズのひとつには相違なかったものだから、思春期の少年には破天荒なインパクトを与えたのでした。「伝奇小説、推理小説、時代小説の三方で名を馳せた、戦後日本を代表する娯楽小説家の一人」という評のある山田さんですが、一方ではシリアスかつリアルな思考の記録を残してくれていて、そのひとつが『戦中派不戦日記』。

今年の8・15の「天声人語」欄でとりあげられたというので、図書館に新聞を見に行きました。その山田さんと、かつては保守系文化人の頂点に立ったイザヤ・ベンダサンこと山本七平(大平内閣の諮問機関「文化の時代」研究グループの議長をつとめる)は、いずれも1920年代のはじめに生まれた戦中世代。だから、方や肋膜炎で徴兵を免れ、他方ルソン島で捕虜となった差異はあるものの、ひとしく敗戦に至る時代の愚劣に心身をさらしてきた者なりの、リアリティに裏打ちされた発言を残している。「列外者」とでもいうべきか、同時代としては醒めた彼らの視線は、「リアリティ」からかぎりなく懸隔し、ブラジルの「勝組」神話すら髣髴とさせる昨今の「空気」感のなかでは(山本『「空気」の研究』1977)、むしろ貴重なものがあると言うべきでしょう。

このような想念のうちに脳内に浮上するのは「戦争が終わって僕らは生まれた…」「…戦争を知らない子供たちさ〽」という「フォークソング」の歌詞とメロディー。はじめて聴いたときは、極楽とんぼの極致のような歌詞の並びに虫唾が走り、言いようのない恥ずかしさを覚えものでしたが、それは現在でもまったく同様。

しらべてみると1970年大阪万博のフォークソングフェスティバルの統一テーマ曲に選ばれたものという。歌は杉田二郎と森下次郎の二人組で、ジローズ(第二次)というグループ名でした。作詞は1946年6月生まれの北山修、作曲は同年12月生まれの杉田。当時杉田は立命館、森下は同志社、北山は京都府立医科大学のそれぞれ学生だから、要はつくり手も舞台まわしも関西なのでした。ただし北山は卒業後ロンドン大学精神医学研究所を経て心理療法の北山医院を開設、その後九州大大学院教授となって同大学名誉教授および国際基督教大学客員教授という履歴。すなわち「全国区」の資格は十分にある。

「戦争を知らないから平和の徒である」という茶番めいたメッセージは、しかし戦中世代は鼻の先で嗤うしかなかったでしょうし、戦争で「進出」された側は、日本の「若者」に対しても呆れかえって侮蔑し、疎外するほかに当座の対応はありえなかったでしょう。われわれの「戦後」や「平和」の内実がこのようなものであったとしたら、「日本人」が「歴史」から学ぶことは何もなかったのです。

「淀橋病院にゆく。飯田から送った荷物は小児科室に積んであるので大童になって探したが、きくと第二回目の荷物はきょうごろ着く予定だという。まだそんなことかと失望した。/学校に顔を出すつもりで歩いてゆくと、伊勢丹裏の焼野原を、アメリカ兵が大きな車輛機械で整地していた。ブルドーザーというものだそうだ。巨大な機械が二台、それに一人づつ乗って、チューインガムをかみかみ、また煙草を横ぐわえにして、ハンドルを握っている。車の通ったあとは黒土が平坦にならされてゆく。チンチクリンの日本人たちが雲集して、口をあけて見物していた」(『戦中派不戦日記』1945年10月28日の一部)。

ここで言う「淀橋病院」とは、いま西新宿六丁目にある東京医科大学病院のこと。山田風太郎こと山田誠也さんは、新宿六丁目の東京医科大学に通う、勤労学徒でした。

4月 25th, 2014