文語調の俳論の後には、一生涯青年といった印象のある辻まことが幼年時代を回想したエッセイ「多摩川探検隊」が相応しいだろう。

それが「地図文学」である所以は、その冒頭「地理付図という教科書らしからぬ本が魅力的だった。小学校五年生の新学期だった」からして資格十分、まして「多摩川探検」である。地図とは即自的な関係にある。

「地理付図」とは今の「学校地図帳」のことで、教科書らしからぬとは当時としてもカラー印刷、文字をつらねて小難しい理屈や説教を満載しているのとは訳が違うからである。

単行本に収録は5ページに満たないが、回想とは言え「探検実話」である。

水源探し5人の賛同者のうち、集合地点に実際に現れたのは3人。

隊長は悲壮な決意を秘めて2人の隊員を励まし、二子玉川から歩き始める。

夜道である。

警官に呼び止められて尋問、駐在所兼自宅に連れていかれて晩飯と宿泊を提供された挙句、五万分一と二十万分一地図の実物教授まで受け、翌朝は握り飯と共に送り出される。「いい時代だった」と言うべきか。

八王子の書店で件の地図を購入したのはよいとして、第3日目に立ち至ったのは「小仏峠へでるすこし手前」、上流へたどって行けば出くわすと思っていた水源は、行けども「石ばかりの沢」。

結局は八王子から電車で帰る羽目となったのだが、ところどころに出てくる地名を現在の地図におとしてみれば、少年たちの彷徨ルートが浮かび上がってまことに興味深い地図散歩である。

読みものと地図の組合せは学校の授業でも使える手法で、本作を地図がらみ、地図漬け文学の一作として推奨する所以である。

しかし実際に大学の授業で使用したのは、地図文学ならざる核時代現代文学の原点とも言うべき原民喜の「夏の花」であった。

以下、話は夏の多摩川べりから、グローバルに転調する。

「夏の花」は文庫本26ページほど、末尾が突然切断された様相をもつ短編である。

その切断感は「言語化不可能」な人類史的体験を、それでも文字に、記録に遺そうとした結果である。

それを読み返しながら、作中点在する地名や地誌的記述を手掛かりを拾い出し、当時の五万分一、二万五千分一地図の複写に作者の位置と視点を二次元的に追うのは、今を生きる我々の精一杯の「手向け」であり、現世界の確認作業でもあるだろう。

「地図のない」とか「地図を燃やす」といった言葉を冠した作品は少なくないが、現代とは地図どころか人間そのものが、都市ごとあるいは広域エリアごと気化する「可能性」に裏打ちされた時代である。

そうして、核弾頭を発射する装置は地表の其処此処に配置され、その位置を明示した秘密の地図は彼我ともに大方入手済みなのである。

それを人類が到達した愚劣と言わないとすれば、そのこと自体が惚けの極みである。

当シリーズ三番手に挙げるのは俳論で、正岡子規の「地図的観念と絵画的観念」である。

1902年(明治35)11月刊の『獺祭書屋俳話』に収録された数ページばかりの文章だが、1世紀プラス4分の1世紀前、1894年(明治27)8月の筆になる。子規帝大退学の翌々年、いまだ26歳で日清戦争記者従軍の前年、結核で死去する8年前の作である。

しかしこれを現在の読者に向けた書籍に収録するとなれば、版元が躊躇すると思われるのはその文体であろう。

旧字旧かなは直すこともできるが、当時の新聞の文語調記事の体裁は変えようがない。

けれどもそれを味読すること自体がそもそも「文学」の楽しみである。

まして新聞記事の論述文であるから、ほぼ同時期の樋口一葉の和文体よりは余程明晰で理解し易い。

ちょうど30歳年上の内藤鳴雪との丁々発止の様子も興味深く、またその議論の場所が現在の文京区は旧真砂町の炭団坂上に存在した松山出身者向け寄宿舎「常盤会」であったことも、文学散歩を誘う地図文学の資格十分である。

内容は与謝蕪村の「春の水山なき国を流れけり」の評価、つまり是非をめぐる議論である。

「写生」派の子規としては、山景を欠く「国」は狭い日本のどこにも見当たらず、この句を空想に傾くとする。

しかし鳴雪は評価して已まない。

挙句の果てに子規が思い至ったのは、両者の視座の差異が評価の懸隔をもたらしていたのではないかという点で、それがこの小文のタイトルとなった。つまり上空からの俯瞰であるか、地上の通常視点からであるかの違いがこの句の評価の根底に存在したという認識である。

しかし子規はなお強弁する。内藤鳴雪がこの句を評価するのは、上空からの空想的視点の結果で、それは江戸時代の空想的草双子や歴史小説を読みすぎたためではないかと。

けれども我々が地理を認知するのはそもそも上空に存在する「空想的視座」の存在故である。その能力はヒトであれば誰にも備わっているのであって、特殊なものではない。

地図的な認識は「観念」ではない。まして絵画的認識も同様である。

しかしこの議論は、ヒトの認識の基本に存在する「視座の転位」の構造を明らかにして貴重である。

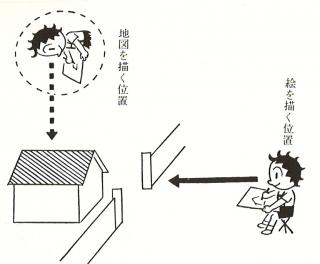

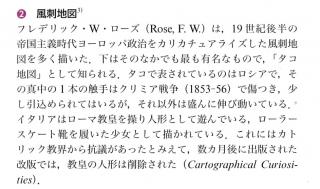

それは三浦つとむの『日本語はどういう言語か』(1956年。1976年講談社学術文庫収録)の第一部第一章で強調された「想像というものの重要性」にほかならず、挿絵に使われた根本進の漫画はヒトの認識のありようを端的に指し示している。

『十九歳の地図』につづく「地図文学傑作選」の収録候補作は、小説ではなく詩篇である。そのタイトル「地名論」。

大岡信による3ページ分40行ほどの作品だが、「傑作」であることは八木忠栄によって保証されている(『詩人漂流ノート』1986年)。

「御茶の水」を頭に、鵠沼、荻窪、奥入瀬、サッポロ、バルバライソ、トンブクトウー、ベニス、ヴェネーツィア、瀬田、東京と、一一の固有名詞が並ぶ。こうした地名列挙はとくに根拠なく、音韻の効果や意外性で選ばれてはいるものの、読めばそれらが脳内空間のそこここに明滅する。言葉だけで、位置おぼろげながら地図が浮上する。紙や液晶画面以前に、それは脳内に立ち上がるのである。

記憶の地図は過去の一定の学習の反映である。だから見覚え、聞き覚えのない地名はその位置を得ない。また位置の精度は地名の親疎つまり学習の精粗に左右される。例えば日本列島内は別にして、「ベニス」と「ベネーツィア」はイタリア半島ではあるがどちらが北か南かは不明だったり、「トンブクトウー」はアフリカの真ん中あたりか、「バルバライソ」は南半球のどこか、といった具合である。そうではあっても、精度は別として「地名論」は作者と読者の「脳内地図」を前提としているのである。

一定の学習が脳の海馬に地図を格納させ、言葉に対応して地図が引き出される(「脳内GPS」『日経サイエンス』2016年6月)。そのことはタクシー運転手の場合を考えれば容易に理解できる。この場合、地名は文字ではなく音声でやりとりされる。ちなみにロンドンのベテラン運転手は、経験の浅い運転手とくらべて脳の海馬の灰白質が多いという(『鳥! 驚異の知能』p.326, 2018年)。

「地名論」は、イメージの地図を引き出すため、地名をいわば場所の記号として用いているのだが、地図は必ずしも言葉である必要はない。言葉に組織されない、記号だけの地図もあり得るし、さほど遠くない昔、地図はもっぱら図形と記号だけで描かれていたのである。それはもちろん、言葉を固定する文字が存在しなかったためで、言葉(地名)がなかったわけではない。しかしヒトの歴史を遡れば、言葉そのものが未明の時代はさらに長かったはずである。その時の脳内地図はどのようにして形成され、また伝達されたであろうか。

ところで「東京」の一地点を発しておもに北半球をランダムにめぐりふたたびそこに回帰するこの詩の構造は、万人に等しくある自己の身体性に発する世界認知と物理的世界空間の間にある懸隔を表現している。

それは「奇体にも懐かしい名前をもった/すべての土地の精霊よ/時間の列柱となって/おれを包んでくれ」や「土地の名前はたぶん/光でできている」といった名フレーズとともに、この詩のもつ場所の身体性と普遍性、すなわち「傑作」である所以を保証しているだろう。

この作品における「地図」は、その1の例すなわち権力性を前提とした空間メディアのそれとは様相を異にしている。言葉によって喚起されるのは空間ではなくて場所すなわち「土地」であり、地図を見下ろした瞬間、地名の喚起力は身体を地表のその場所に包摂してしまう。

それは冒頭「水道管はうたえよ/御茶の水は流れて/鵠沼に溜り/荻窪に落ち/奥入瀬で輝け」と、末尾「東京は/いつも/曇り」に明らかなように、この詩の無意識を統べているのは対流圏で生成し、地表に降りそそぎ、地表と地下を流れ、陸と海と空を循環する「水」だからである。

「地図文学」をどのように設定するかは後に譲るとして、その筆頭に挙げられるべき作品は、『文藝』の1973年6月号でリリースされた中上健次の『十九歳の地図』を措いてほかにない。後の文庫本では比較的小さい活字で58ページの短編である。世に自任する地図の専門家や地図マニアの類は面食らうかも知れないが、これは間違いなく「地図文学」の傑作である。

地方から上京し、住込みで新聞配達をしている大学受験予備校生の主人公は、この作品の後半で次のように独白する。

「あらたに三重の×印の家を三つ、二重の×を四つぼくはつくった。刑の執行をおえた家には斜線をひいて区別した。物理の法則にのっとってぼくの地図は書きくわえられ、書きなおされ消された。ぼくは広大なとてつもなく獰猛でしかもやさしい精神そのものとして物理のノートにむかいあった。ぼくは完全な精神、ぼくはつくりあげて破壊する者、ぼくは神だった。世界はぼくの手の中にあった。ぼく自身ですらぼくの手の中にあった。」

地図の本質は、単独にして遍在する「垂下視線」にほかならず、その権力性をこれほど端的に物語った作品を他に知らない。何者も逃れ得ない地図の視線は、神々しいまでに暴力的である。アドレッセンスは暴力磁場の只中に妄想する。物理のノートに地図を描き×印をつけていく主人公は、投下スイッチを押す爆撃手に等しい。

大著The History of Cartographyの編者のひとりにして「現代地図学の巨人」と言われたJ・B・ハーリー(1991年59歳で死去)は、「地図と知識、そして権力」(『風景の図像学』2001年)のなかで

「地図はあくまでも権力者の言語であり、権力に異議申し立てする側の言語ではない。我々は地図によるマスコミュニケーションの時代に入ったが、地図生産の手段は、商業的なものであれ、公的なものであれ、いまなお支配者集団によって統制されている。実際、コンピュータ技術によって、メディアの権力は、このような集約の度合いを高めている」と喝破した。

国家の発生以降、「地図の専門家」は原則として「支配者集団」の一部である。彼らにあっては権力性についての考察は本能的に忌避され、もっぱら技術的、応用的側面に論点と作業の場を見出すのである。

ハーリーはまた、「地図は、非人間的な知識として、地図が表す領域を「脱社会化」する傾向がある。そのような地図は、社会的に空虚な空間の概念を育む。地図のもつ抽象的な性質は、現代のコンピューター地図学の画像にも、一五世紀のプトレマイオスの平面図の経緯線にも形体化されているが、景観の中にいる人間についての良心の負荷を軽減してしまう」とも指摘した(同前)。それはゲーム機めいた液晶画面でオペレートする無人のドローンや、さらにはロボットが主役になりつつある現代戦の予言でもあった。

地図は鳥瞰図ではない。地図に「彼方」は存在しない。地図はすべてを足下に見下ろすのである。

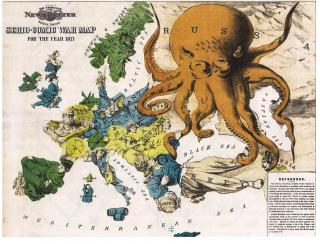

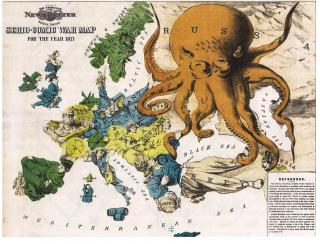

上掲は『地図の事典』(2021)の「想像地図 Imaginary maps」の項(拙稿のひとつ。pp.134-135)に掲載の図とその説明。

この風刺地図では、ロシアは1980年のモスクワオリンピックのマスコットだった熊ではなくて、蛸である。

蛸がデビルフィッシュdevil fishと呼ばれるようになったのは、ヴィクトル・ユーゴーの小説『海の労働者』(1866)がきっかけとされる。

図中にfor the yaar 1877とあるが、この年の3月は日本では西南戦争田原坂の戦い、4月はロシア帝国がオスマン帝国に宣戦布告した。トルストイの小説『アンナ・カレーニナ』に描かれた露土戦争だが、ルーマニアはそれを機にオスマン帝国から独立宣言を行った。

クリミア戦争はその20年以上前の1853‐56年で、その時ロシアの拡張運動は一旦挫折したものの、この風刺地図に描かれているのはそれが蛸のように不気味に復活したイメージである。

ソビエト連邦の崩壊は1991年だが、ジェルジンスキーを祖とする秘密警察の裔(すえ)であるKGB(カーゲーベー)出身者は生き延び、専制政治も情報操作もしぶとく延命する。

その代表例のプーチンにこそ、デビルフィッシュの戯画が相応しい。

帝政ロシアと今日のロシアの間にはさまっていた「ソ連」も、国家としての「振舞い」は何ら変わるものではなかったのである。

歌の解釈にその時代の思考枠が影響して迷妄に落ち込むのは当然というか避け難いが、この歌の解釈における「迷い込み」のもう一例を挙げておこう。

ほかでもない、一度は持ち上げた橋本治のそれである。

56番歌の「現代語訳」として、彼は「不確かなあの世に行っての思い出にもう一度だけ逢ってみたいの」としているが、それでは不十分で、「あの世はないだろう(だからこそこの世での)思い出のためにもう一度お逢いできませんか」というのが正解と思われる。

歌そのものの解釈はそうなのだが、橋本は解説を加えるなかで「和泉式部は、人妻であっても、やっぱり「恋多き女」でした」と書いている。

ヒトヅマという言葉はすでに万葉集にも登場するが、ツマ自体がペアの一方を指す語だから、男、女いずれにも使われる。そうして当時通い婚(妻問婚)の習俗は貴族社会でもなお盛行していた。通い婚は夫婦同居を必ずしも前提しない婚姻制度で、男が女の家に通う古いならわしであった。生まれた子どもは女の一家ないし一族が育て上げる。だから通い婚とは女系制(母系制)の一面である。それは嫁入りや嫁取りの逆関係にあたる、婿入りないし婿取りであった。現代では通い婚こそ一般的ではないが、家計は妻が管理し、夫が小遣い銭確保に汲々とするのは往古女系制の残照である。

さて、男と女の同居がない以上性的な「囲い込み」は不可能である。したがって一夫多妻制でもあり、同時に一妻多夫制ともなる。「通い婚を基本とする間柄では、男性にも女性にも、正式の妻、夫以外の男女の可能性はいつでも開かれている」(木村朗子『女たちの平安宮廷』2015)のであって、それが仮に一夫多妻的に見えたとしても、イスラム的な排他的、一方的所有関係とは似ても似つかぬものであった。

一方、近代頭初までのムラ社会ではさすがに通い婚(妻問婚)の制は絶え、同居が前提ではあるものの「同棲したからといって必ずしも双方が、相手を性的に独占したわけでも、できたわけでもなかった」(赤松啓介『夜這いの民俗学』1994)。

ちなみに「妻問ひ」とは、男が戸口で「呼ばふ」ないし「歌をかける」のであって、必ずしも「夜這ふ」必要はない。男の求めに女が応じれば、それで「関係」は成立する。女系制であるから、女の親が認めれば(正式な)「婚姻」が成立するが、男が女の許に通わなくなる(「床去り」「夜離れ」)、ないし女が男を忌避するようになれば「離婚」となる。それはどこにも「届出る」必要はない(「無宣告離婚」高群逸枝『日本婚姻史』1963)。つまりファジーな婚姻制度であるから、「正式」でない婚姻の可能性は常に開かれている。したがって女親は常に確実だとして、男親の不明ないし曖昧な子どもが生まれる可能性もつねに「開かれて」いる。

それに関連する『和泉式部集』806番の詞書と歌を次に掲げておこう。

語らふ人多かりなどいはれける女の、子生みたりける、「たれか親」といひたりければ、程経て、「いかが定めたる」と人のいひければ

此の世にはいかが定めんおのづから昔を問はん人に問へかし

これは「和泉式部が、女子を出産した時、人々の噂に反発した歌」(服藤早苗『平安朝 女の生き方』2004)で、「むかしを問はん人」とは閻魔大王とされる。このようなやり取りをしても和泉式部が「社会から抹殺」されるようなことはなかったのである。

近代以降の一夫一婦制は、儒教(貞節)とキリスト教(愛)が混交した「ロマン道徳」で、それは「赤い糸」伝説と「不倫」の語の跳梁を生み出した。しかしながら歴史的な視点からすれば、それもなお過渡的な形態と言わざるを得ない。

橋本が「人妻であっても」と書き、読者がそれを了解するのは現代の常識的な一夫一婦制の視点からであって、当時の制度のもとで、なおはみ出しを意識しながら果敢に挑んだ和泉式部の実像を少しく歪めるものと言わなければならない。

現代的迷妄と誇張がもっとも露骨にあらわれているのは、中村真一郎が和泉式部について書いた次の文章であろう。

彼女は夫ある身で、次つぎと兄弟の皇族を二人、愛人にもち、その恋を大いに顕示することで、都中をスキャンダルの坩堝と化した女英雄である。彼女には文学的天才があった。だから更に、この醜聞を『和泉式部日記』というメモワールに封じこめることで、それに永遠の生命を与えることに成功した(『日本古典にみる性と愛』1975)。

男と女は、必ずしも互いに性的に独占しあう制度的閉鎖系のなかにおかれていたわけではなかった。だから「人妻であっても」や「夫ある身で」と現代風に言うとき、それは「違う」のである。

男女とも時により思いや愛着が変容し、関係が「離(か)れる」のは自然である。だから強制力を伴わない通い婚の関係は一方ないし両方の「気分」次第の不安定さを伴っていた。しかしそれは誰にでも開かれた可能性であったから、噂の種となりはしても「都中をスキャンダルの坩堝と化した」わけではない。ただ和泉式部はわけても「ストレート」で、そのことでは知られた人であった。

『教科書でおぼえた名詩』(文春ネスコ編、1997)に掲載された和泉式部の一首は、

物思へば沢の蛍もわが身よりあくがれ出づる魂かとぞ見る

である。和泉式部が「男に忘れられて侍りける頃」鞍馬の貴船に社参したときの歌で、そのイメージの鮮烈さが誰にもわかりやすいために採用されたのであろう。もちろん鮮烈さにおいて比類のない次の歌や「いまひとたびの」を、検定済み教科書に載せるわけにはいかなかったのである。

黒髪の乱れも知らずうち臥せばまづかきやりし人ぞ恋しき

56番歌の意は、この歌が採られた『後拾遺和歌集』の詞書きに「心地例ならず侍りけるころ、人のもとにつかはしける」とあるから、病床からかつての(あるいは当時の)「恋人」に届けた「伝言」であることは明らかである。

その伝言歌の頂点をなす4句目の「いまひとたびの」というフレーズは、和泉式部自身の他の歌にも用いられ(「山を出でて暗き道にぞたづね来し今一度の逢ふ事により」『和泉式部集』892番)、歴史小説のタイトル(諸田玲子『今ひとたびの、和泉式部』2017)にもなるほど人口に膾炙する。見悶えるようにストレートな「もう一度」は、時と所を問わず人の心に食い入るのである。

念のため、それにつづく結句の「逢ふ」に触れておきたい。「逢ふ」は和歌の場合、大方は抱擁から共寝を含む性行為の代替表現である。例として「わが恋は行くへもしらず果てもなし逢ふを限りと思ふばかりぞ」(凡河内躬恒『古今和歌集』)と「逢ふことを息の緒にする身にしあれば絶ゆるもいかが悲しと思はぬ」(『和泉式部集』89番)を挙げておこう。百人一首の和泉式部歌の結句末尾「もがな」は願望の終助詞だから、これまたつつみかくさぬストレート表現なのである。

さて前回も注意したが、出だし「あらざらむ」の言い切りは、はじめて朗詠を聞く者をして何事かと思わせる異様な表現である。

しかし語のつながりとしては「あらざらむこの世のほかの」なのである。

それを現代語に直訳すれば「ないだろうこの世の外の」である。

そうすると、何が「ない」のかが問題となる。

従来のオーソドックスな解釈によれば、「あらざらむ」は「あらずあらむ」の略で、その主語は省略された「わたし」である。だから「私は(い)ないでしょう」つまり意訳としては「私はこのまま死んでしまうでしょう」(『新日本古典文学大系8 後拾遺和歌集』注釈、1994年。ほか)ということになる。

したがって「あらざらむこの世」は「私が存在しないだろうこの世」となる。

しかし「のほかの」とは一体何のことか。

例えば国文学研究資料館館長の渡部泰明氏は、次のように説明している。

「私がいないだろうこの世」の「ほか」、なのですね。この世とは違う世界なのです。そこで「思い出となるように」となります。そういう状態になったときに思い出になるように、なのです。ですから、「あらざらむこの世」の「ほか」の「思い出に」という、非常に屈折をはらんでいるのです。(テンミニッツTV)

この説明はそれ自体が屈折していて、歌の流れの調子に相応しいものではない。

「ほか」のところで躓き、理屈の側に頭が折れ曲がってしまったようで、こうした苦しい解釈は、契沖の「今の世を昔になして、過ぎにし方を思ひ出むに」(『百人一首改観抄』)が元らしいが、いかにも図式的説明である。

吉海直人氏は「「あらざらむこの世のほかの」という言い方は、『応永抄』で「一二句ことに無比類こそ」と絶賛しているように、非凡な表現(非歌語)であった。これを重視すれば、こういった伝統的ならぬ和泉式部の型破りの表現こそが、後世に高く評価されたのかもしれない」(『百人一首で読み解く平安時代』2012)と書いているが、そうだとすればこそ、この部分の解釈を従来の通り一遍で見過ごすわけにはいかないだろう。

2019年の1月、古希で卒した橋本治に『百人一首がよくわかる』(2016年)という著作がある。

その和泉式部の項には、「あらざらむこの世のほか」の現代語訳を「ないかもしれないこの世の外」とし、「和泉式部はそれ(来世。引用者註)を疑ってい」たと書いている。これは旧来の曲芸解釈の流れから離水した卓見と思われる。

「あらざらむ」「この世のほかの」の頭2句をそのまま率直に受け止めれば、「あらざらむ」の主語は2句目に転倒された「この世のほか」である。だから「ないかもしれない」ではなくむしろ「ないだろう」、すなわち「この世のほかは、ないだろう」という明晰な推量になる。

『応永抄』が「無比類」と言っているのは当然で、伝統教説の枠に収まることのできない和泉式部の姿がそこに屹立しているのである。

現生を厭い来世を念じる出家は、当時ある種の習いでもあった。和泉式部も時により意向を口にした落飾ではあったが、ついにそれとは無縁であった。

当時死は人々の身近に存在した、というよりむしろ人は死に取り巻かれて生きていたと言ってよい。

実際のところ加持祈祷以外は、病に対してほとんど為すすべのなかった時代である。

和泉式部の若い恋人2人までの死と最愛の娘の産褥死は、自らの死への思いと来世への懐疑をいやがうえにも高めたであろう。ただ「心地例ならず侍りけるころ」が和泉式部の一生の奈辺にあったのか、定かではない。

しかし寺田透は「死の思い」が和泉式部の「もうひとつの重要な詩的財であった」と指摘し、この歌の主題は「逢う」ことよりも「死」にあったと主張した(前出)。そうであるならば、「あらざらん」の言い切りは死への考察の結果であり、つづいて「この世のほか」でそれ、つまり自己を含むすべての存在は現生以外にありえない、と推量的に表明したと考えなければならない。「死ねば死にきり。自然は水際立ってゐる」(高村光太郎「夏書十題」)のである。

古代人に対する近・現代人の先入観ないし思い上がりがこの歌の無理やり解釈の根底に存在する。しかし、懐疑心や帰納的合理思考は、迷妄と同時にいつの時代も人の心に息づいていた。「死は感覚の欠如」と喝破した、2300年前のギリシャ哲学者エピクロスを持ち出すまでもない。

和泉式部が単に「あの世」と言えばいいものを、わざわざ「この世のほか」としたのは、音数合わせのためだけではなかったのである。前世や来世、地獄や極楽といった幻想への懐疑は、その否定とほぼ同位である。この世のほかはあり得ない。だからこそ、この世での「思い出」は必要である。なぜならば、人が生きるということは、感覚と意識、そして記憶以外の何物でもないからである。

今、注目の本。

「ロシア人が来るまでは砦は少なかったが、ロシア人到来後は防衛のため沢山つくるようになった。そしてこれらの砦を拠点にして戦う。投石器を使って投石したり、そこから素手で大きな石を投げたり、また先の尖った槍や棒で攻撃する。それでロシア人は楯で身を防ぎつつ砦に近づき、火を放ち、逃げ口である門の前に立って、その門口で大勢の異邦人、すなわち敵をやっつけるのである。砦が半地下式でできている処では、ロシア人はそこへ近づいて槍で地面をひっかきまわして、異邦人が這い上がろうとするところを、鉄砲を使って出させないようにするのである」

280ページ「ウラジミール・アトラーソフのカムチャツカ遠征記」(1701年)から。

佐々木路子著『ロシアの地理的「探検」と「発見」』

ISBN978-4-902695-33-5 C1025

A5判 290ページ

上製 本体2400円+税

旧来流布してきた英仏系探検と世界発見の物語にあらたにロシアの征服と拡張の道筋を加える

目次

第1章 17世紀ロシアの「探検」と「発見」

その1 ロシア人の東進

その2 バイカル湖へ

その3 ゼーヤ川からアムール中・下流へ

その4 レナ川を下って北氷洋へ

その5 カムチャツカへ

その6 ロパトカ岬へ

第2章 17世紀シベリアの地図化過程

その1 レーメゾフのシベリア地図帳

その2 『ゴドゥノフのシベリア全図』(1667)

その3 『1672/73年のシベリア全図』

その4 スパファーリのシベリア地図(1678)

その5 1687年シベリア地図

その6 『レーメゾフ地図帳』(1701)

その7 『レーメゾフの民族誌地図』

第3章 ロシア人が語る「地球発見物語」

1 はじめに

2 地理学の誕生

3 古代ギリシャ・ローマの地理

4 中世の地理的知見

5 偉大なる地理上の発見

6 18・19世紀の地理上の問題と謎

7 フンボルトと18‐19世紀の地理学

8 ロシア人の「世界進出」

9 北極の探検・20世紀の探検

10 南極と世界の屋根

11 海に挑む

資料 ウラジミール・アトラーソフのカムチャツカ遠征記

『第一上申書』(1700)

『第二上申書』(1701)

主要参考文献

藤原定家(1162-1241)が撰した小倉百人一首の、1番(天智天皇〈626-672〉)から100番(順徳院〈1197-1242〉)までの歌の作者の生没年をみると、約6世紀の幅がある。その頭初は天皇専制体制確立期で、末尾が東国武士の覇権確立期である。一方、その中ほどは摂関政治と古代荘園制の絶頂期で、これらを日本列島の「中央」と「地方」の視点から、時間幅を圧縮して俯瞰(時間の「地図化」)すれば、権力の頂点にあった「中央」が足元を空洞化させ、坂を転がり落ちる図柄が浮上する。

順徳院こと先の順徳天皇は、99番に撰された父親の後鳥羽院(1180-1239)とともに挙兵大敗(1221年。承久の乱)し、それぞれ佐渡と隠岐に島流しとなりその地で崩じた。順徳院の場合は鎌倉への抗議絶食の末に、ともいう。

100番「ももしきや古き軒端のしのぶにもなほあまりある昔なりけり」は建保3(1216)年3月頃の詠。内裏の屋根に繁るシダ植物の景は「忍ぶに忍びきれない」無念の歌である。99番「人も惜し人も恨めしあぢきなく世を思ふゆゑにもの思ふ身は」は建暦2(1212)年の作というが、中世屈指の歌人と言われた後鳥羽院の歌としては、説明を要しないほど悲しくストレートな愚痴である。

承久の乱に与せず権中納言にまでのぼりつめた藤原定家だが、鎌倉を憚ることなく両者の歌をもって百首撰を閉じることができたのは、嵯峨野の小倉山荘襖というプライベート空間に貼り付ける色紙揮毫だったからである。ちなみに定家自身の歌は、97番「来ぬ人をまつほの浦の夕凪に焼くや藻塩の身もこがれつつ」である。小倉百人一首の基層は「中央」貴族文化をその終末期から600年間回顧した定家のパースペクティブだが、「来ぬ人」とは約200年前の王朝文化最盛期だったのかも知れない。

ところで100番と99番の直截な傾頽怨恨歌に対し、逆に「中央」で絶頂期を謳歌したと思われる代表作は「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」(藤原道長〈966-1028〉)であろう。しかしこれはもちろん百人一首の選外というより対象外である。

ところが、と言うか、当然と言うべきか、小倉百人一首中の絶唱とも言える作は、この道長体制下に誕生しているのである。それだけではない、日本古典文学のピークに位置する『源氏物語』誕生のパトロンも道長であったし、紫式部を含む小倉百人一首女性作者21人のうち7人までが道長と同時代を生きた(ちなみにもっとも初期の女性作者は1番歌天智天皇の娘である2番の持統天皇、つづくは9番の小野小町である)。

その7人は単に同時代というだけでなく、それぞれが京を中心とした貴族社会の濃密な空間、つまり彼我指呼の間でかつ近接した血縁と政治およびセクシュアリティの渦中にあった。紫式部はその日記のなかで道長を「殿」と書きながら、夜通し戸を叩かれても開けなかった、つまり関係を拒否したとわざわざ披露しているのはひとつの例である。

道長と同時代の百人一首女性作者を順に挙げれば、56番和泉式部、57番紫式部、58番大弐三位(紫式部の娘)、59番赤染衛門、60番小式部内侍(和泉式部の娘)、61番伊勢大輔、62番清少納言となる。つまりその時代は、日本古典文学の絶頂期であった。その絶頂期の絶唱歌とは、よく知られた和泉式部の次の歌である。

「あらざらむこの世のほかの思ひ出にいまひとたびの逢ふこともがな」

歌人の吉井勇(1886-1960)はこの歌について「百人一首中の白眉である」と賛仰した(『百人一首物語』1969年)。吉井はその根拠は示さなかったが、一般的には「情熱的」とか「ひたむきさを越えた激情」などの讃評が呈される。それを否むわけではないが、渡辺白泉(1913-1969)の顰(「俳句の音韻」『沼津高等学校論叢』第一集、1966年)に倣い、まずはこの歌の「音」を開析してみたい。

音韻の根幹をなす母音を取り出すと、次のようになる。

アラザラン コノヨノホカノ オモイデニ イマヒトタビノ オーコトモガナ

aaaa- oooooao ooiei iaioaio ooooaa

ご覧のように、見事なa母音とo母音の連弾である。すなわち母音はおもにa9、o14をもって構成され、それにi母音5とe母音1を挟むのである。音表性最強のa母音の押し出しと、圧倒的なo母音のとどろきは、タナトスとエロスが捩れるように体内を駆けめぐっている様を表象して余りある。のみならず、a母音の連続する最初の5音の只中に濁音を用い、すぐに異化作用の強い子音rを配しつつ促音で推量断言する初句は打撃力そのものである。さらに、この歌の句ごとのアクセント配置をみてみよう。

アラザラン コノヨノホカノ オモイデニ イマヒトタビノ オーコトモガナ

太字の部分がアクセントだが、これらがみな等しい音の強さ、高さをもつわけではない。1句目のラは、2句目との間(拍)も相俟って打撃力として存在感を示すものの、音調は高くない。音の高低で言えば、2句目のカと4句目のトが高いのであるが、絶頂は4句目トに置かれていて、それが最強音でもあり、1拍を置いて結句の5句目の頭のオの長音に雪崩れ込む。つまり序の打撃波が3つの振幅をつくりだし、掉尾の最高潮がどっと崩れて、その残響が「闇に消えるような」大きくも複雑なひとつの波長なのである。

さらに細かく見れば、1句目の2つのラと2句目の3つのノは、それぞれ韻を踏み小さな振幅をなしている。波が低く散開してゆく最後の姿は、内側に閉じる母音の5連続から、外に開くa母音2つに転じることに表われている。

フランス文学者の寺田透はこの歌について「僅々三十一音のうちにおける音楽的生動の大きさ強さのほとんど最高の実現例」で、「和泉式部はそういうことのできたひとである」と嘆じた(『和泉式部』1971)。敢えて付け加えれば、「そういうこと」とは歌の技巧などとは別の次元で、魂を揺り動かす音とことばを自然に紡ぎ出す、ということであろう。作者と作品についてはそれでよいとして、問題はこの歌をどう解するかである。

(つづく)

「東京経済大学報」(本項その2掲載)にも書いたように、執筆依頼返事の際には項目執筆者候補の名まで挙げて「歴史地図」項目を立てるように助言したのだが、それは結果的に無視された。

しかしそれよりも重大な項目欠落について、編集側に重ねて注意を促しておくべきであったと、今あらためて思う。

それは「地図記号」である。

その結果、「地図記号」の項目がない「地図の事典」という、およそナンセンスなジテンが出来上がってしまったのである。

索引を見れば地図記号の語は196ページには登場するのだが、そこは「空間表現と地図コミュニケーション」という、これまたわかったようでわからない、あるいは多くの利用者にとってはどうでもいい項目で、記号自体の説明はない。

「利用者グループ指向地図」といい「空間表現と地図コミュニケーション」といい、また「地圏事象を対象とする主題図」等々といい、きわめつきは「著述」などいう、およそ地図ジテンの項目としては不明・不適切な項目タイトルが並ぶ一方で「地図記号」の項目が欠落している理由は、このジテンが「地図の事典」ではなく「地図学会のジテン」にすぎないからである。

つまり今回のジテンは、読者ないし「利用者」の目線が欠落した、ひとりよがり本なのである。

昔陸軍、今お役所を先頭にした日本の地図業界のひとりよがり性については、「2020東京オリンピック」を契機に、郵便局や交番、官公署その他、日本の地図記号の特殊性(ひとりよがり)が問題となり、「ユニバーサル記号」への機運が出かかったものの、うやむやに終わったことを想起してもいいだろう。記号のユニバーサル化に関連して、当学会が如何なる発言をしたのかしなかったのか、寡聞にして知らないが、日本地図学会の会員は大半が国土地理院関係者をはじめ地図・測量業者、地理学教師など、いわゆる業界関係者である。

もちろん会員構成それ自体が問題ではない。

倶楽部、協会、学会、業会、etc. 誰がどう自称しようと、要はその会員の間で「普遍」あるいは「学」が志向され、いささかでも社会に寄与するところがあれば、共益親睦団体以上の存在意味はある。

しかし例えばこのジテンのように、「住宅地図」の項目執筆を当の住宅地図会社(実質上独占企業)の会員に割り当てるならば、すくなくとも「学」は成立し難い。

案の定、その項目説明は実質自社紹介事項の披瀝に終始し、グローバルな視点からの日本の「住宅地図」の特異性や、その歴史的成立事情、今日における問題性など、つまり企業に不都合な事実は一切捨象されていると言っていい。

これではまともな「ネット情報の典拠たり得」(「書評」)るわけがない。

(つづく)