12月 20th, 2022

Archive for the '未分類' Category

12月 20th, 2022

12月 17th, 2022

武蔵野地図学序説 その7

12月 12th, 2022

年始の会

芳賀ひらく 自主講座レクチャー《「殿ヶ谷戸」を探して》

日時:2023年1月2日 午後2時~3時半

場所:国分寺駅南口「カフェ6」(都立殿ヶ谷戸庭園向い)

受講料:1500円(飲食費を含まず)

*少人数限定です。

*受講者には新旧の地形図を配布し、色鉛筆で作業もしていただきます。

*天候等にもよりますが、国分寺駅周辺の巡見も予定しています。

申込は、info@collegio.jpまで。

11月 26th, 2022

うたことばとリズム –『宝島』 ‘海賊の歌‛ その2

127年前の訳を見る前に、戦前の訳文を3例紹介しておこう。

まず野尻清彦訳『寶島』(世界大衆文學全集第18巻、1928年)だが、この野尻さんは筆名の大佛次郎のほうが知られていて、また星に関する著作で知られる野尻抱影はその兄、つまり清彦は本名である。その訳は以下の通り。

死人(しびと)の箱の上に十五人ー

よいとまけほ、ラムも一本よ!

酒と悪魔が残りはやっつけたー

よいとまけほ、ラムも一本よ!

地業歌「よいとまけ」に「ほ」を付けたのは、原文「ho-」への考慮かも知れないが、滑稽味が先に立ってしまう。

次は英文学者の平田禿木訳『寶島探検物語』(日本児童文庫74、1930年)、

僅か十五人が死人島へ残った、

や、こらさ、こらさ、それにラム酒がたった一本。

あとは皆、酒と悪魔にしてやられ、

や、こらさ、こらさ、それにラム酒がたった一本。

こちらは「やっこらさ」の掛け声をもってき、そこだけが辛うじて「歌」の痕跡を示す。

3番手、こちらも英文学者勝田孝興訳注『寶島』(譯註英文名著全集、第1輯第6巻。1930年)は

僅か十五人「死人箱」に残るー

ヨイコラサノサ、それとラム酒一本よツ!

酒と悪魔が他(ほか)の奴あ殺したー

ヨイコラサノサ、それとラム酒一本よツ!

三例いずれも意訳というより説明訳に近い。

第十章に描かれているように、実はこの歌は出航抜錨の作業歌であって、風力のほかは人力しかなかった時代、大勢の船員が揚錨機(キャプスタン)の梃子に取り付き、最後のho-のところでそれを一斉に押すのである。

つまりアクセントは最後の「ホー」におかれるから、訳においてもその部分は分節独立していなければならない。

以上を念頭に置いた上で、さて1895年1月、『文藝倶樂部』に掲載された宮井安吉訳「新作たから島」である。

タイトルが「新作」を冠しているのは、スティーブンスンの『宝島』が書籍となって一躍彼の文名を高からしめたのは僅か12年前、伝達時間の緩やかであった当時としては「新作」にほかならないからで、また「鬼ヶ島」をはじめとして日本の昔話に「たから島」はおなじみの設定だったからと考えられる。

そして、作者R・L・スティーブンスンが南太平洋サモアの地において44歳で亡くなったのは、その前年1894年12月3日。

訳業はまだ作者存命、ないしその訃報を得たばかりのことだったのだ。なお訳者の宮井安吉は斎藤秀三郎に次ぐ独自の英文法の研究者という評価があるようで、こちらも歴とした英文学者である。その訳文は

死人(しにん)の紙箱(つヽら)の其上(そのうへ)に、

人数(にんず)合(あは)せて十五人(じうごにん)、

ヨホヽ糖酒(ラム)も一本(いつぽん)

爰(こヽ)にある。

のように、見事な七五調である。「紙箱(つヽら)」は通常「葛籠(つづら)」、つまりツヅラフジで編んだ比較的大きな衣装入れのことで、たしかに機能としてはchestに相当する。船員用のそれは通常金具留の木製だと思うが、わざわざ「紙箱」とした理由はよくわからない。

つづらは舌切り雀の昔話でおなじみだが、今の若い人には通じないだろう。しかし当時としては適訳と思われる。

ただし「ヨホヽ」では七五調にならず、アクセントもない。しかも2連目はまったく省略されている。

もっとも冒頭の訳者名に「卯の花菴主人抄譯」と書き、原文が全34章なのにこちらは30章、1章の歌の2連目省略、23章は章ごとスキップされている。

最初期の作品紹介としては抄訳でもよかったのかも知れないが、後世への影響もあることだし、ここは2連目も続けてもらいたかった。例えば

飲んで悪魔の思うつぼ

残りの奴らはあの世行き

ヨーホ、ホー、糖酒(ラム)が一本

ほれ爰(こヽ)に

といった具合。これを生かして手直しすれば

死人の箱のその上は、人数かぞえりゃ十五人

ヨーホ、ホー!、ラム酒一本もう一本

飲んで悪魔の思うつぼ、残りの奴らは

あの世行き

ヨーホ、ホー!、ラム酒一本もう一本

Fifteen men- ではじまる原文の、海賊らしく叩きつけるようなリズムにはとても及ばないが、七五調四拍子は確保できた。

キャプスタンの梃子を押す、最後の「ホー」も分節できた。

歌の命はリズムである。俳句や短歌は言うに及ばず、命ある詩の根源に脈打つのは音のリズムである。

海賊歌翻訳における画竜点睛は、その工夫にあるのではなかろうか。

11月 22nd, 2022

うたことばとリズム –『宝島』 ‘海賊の歌‛ その1

Fifteen men on the dead man’s chest–

Yo-ho-ho-, and a bottle of rum!

Drink and the devil had done for the rest–

Yo-ho-ho-, and a bottle of rum!

児童文学というより世界文学の古典で、近年「古典新訳文庫」の1冊にもなったスティヴンスン『宝島』の翻訳は汗牛充棟数知れずだが、第1章と23章に登場する上掲の「海賊の歌」に限ってみれば、まともな日本語として訳されたためしはないのではなかろうか。

韻文の訳は確かに難しい。

意味が通ればそれでよしとするわけにはいかないからである。

阿部知二訳岩波文庫版『宝島』(1963年初刷、1978年12刷)では、以下の通りである。

亡者の箱まで、這いのぼったる十五人—

一杯飲もうぞ、ヨー・ホー・ホー!

あとの残りは、悪魔に食われたよ

一杯飲もうぞ、ヨー・ホー・ホー!

原文の Yo-ho-ho- がそのまま生かされているのは好ましいが、原文の4拍子でズンズンと叩きつけるリズムはまるで消えているのである。

佐々木直次郎・稲沢秀夫訳新潮文庫版『宝島』(1951年発行、1997年改版)は

死人の箱にゃあ十五人—

よいこらさあ、それからラムが一壜と!

残りのやつは酒と悪魔がかたづけた—

よいこらさあ、それからラムが一壜と!

Yo-ho-ho-を「よいこらさあ」としたのは確かに工夫だが、日本昔話の滑稽味を伴ってしまい、また全体のリズムは考慮の外。

金原瑞人訳偕成社文庫版『宝島』(1994年初刷、2018年35刷)は

死人の箱に十五人—とくらあ

ほーれ、それからラム酒が一本よう!

残りを殺ったな、酒と悪魔だ—

ほーれ、それからラム酒が一本よう!

これもまったくリズム無視、雰囲気を出すための無理やり言葉が邪魔で、いずれも失格。

海保眞男訳岩波少年文庫版『宝島』(2000年1刷、2015年14刷)は

死人(しびと)の箱には十五人

ラム酒をひとびん、ヨーホーホー

酒と悪魔が残りの奴らを片づけた

ラム酒をひとびん、ヨーホーホー

としていて、1連目は「箱には」の「は」と「ラム酒を」の「を」が字余りの無意識七五調で、Yo-ho-ho-も生かされている。

しかし2連1行目はリズムが放棄され意味の流し訳である。

ちなみに講談社が創業50周年記念として1959年から62年にかけて世に送った全50巻の『少年少女世界文学全集』の7、イギリス編第4巻(1962年)に収録されている阿部知二訳の「宝島」では、

亡者のはこまで、やってきたのは十五人ー

いっぱいのもうぜ、ヨ・ホ・ホ!

あとののこりは、あくまに食われたよー

いっぱいのもうぜ、ヨ・ホ・ホ!

だから、岩波文庫に収録するにあたっては ‘on’ を気にして、1行目後半を「やってきたのは」から「這いのぼったる」と訂正したのである。

訳はどうしても解釈や意味が優先され、歌のリズムまでは頭がまわらないらしい。

ことのついでに紹介すると、講談社の児童文学全集企画には先蹤があって、大阪は創元社が1954年から56年の間に刊行した「世界少年少女文学全集」(第1部50巻、第2部18巻)であるが、その第5巻イギリス編3(1953年)に西村孝次訳『宝島』が収録されている。そこでは

死人の箱にゃあ、十五人ー

よいこらさあ、おまけにラム酒が一びんよ!

酒と悪魔が、残りのやつをやっつけたー

よいこらさあ、おまけにラム酒が一びんよ!

である。1950年代は Yo-ho-ho- を「よいこらさあ」として怪しまなかったようだ。

Fifteen men on the dead man’s chest–

Yo-ho-ho-, and a bottle of rum!

Drink and the devil had done for the rest–

Yo-ho-ho-, and a bottle of rum!

原文を舌頭二三十転もしてみれば、1行が「強弱/強弱/強弱/強」で、英詩のリズムは「強弱4歩(ぶ)格」と判るだろう。

つまりYo-ho-ho-の部分は、片仮名にするなら「ヨーホ、ホー」でなければならないのである。

その点、村上博基訳新訳古典文庫『宝島』(2008年初版、2019年3刷)は

死人箱島に流れ着いたは十五人

ヨー、ホッ、ホー、酒はラムがただ一本

あとは皆 酒に飲まれ悪魔に食われ

ヨー、ホッ、ホー、酒はラムがただ一本

としているから、ことYo-ho-ho-に関してのみだが比較的マシな訳と言えるかもしれない。

しかしこの海賊歌を日本語にするには、全体を五七ないし七五調のリズムに乗せて然るべき、と敢えて主張したい。

そうなると初期の訳ではどうしていたか知りたくなる。

そこで1895年の宮井安吉訳「新作たから島」(雑誌記事復刻集「明治翻訳文学全集」第7巻 スティーブンソン集)を瞥見してみたい。

11月 8th, 2022

google mapの穴 西大輪砂丘

現代人はスマホ依存と言ってもいい状態に落ち込んでいる。

電車に乗ってもバスの座席に座っていても、大概は窓外よりも手許の液晶画面に目をやり、あるいはせわしなく指を動かしている。

歩く時さえ前を見ない「スマホ歩き」や「ひとり喋り歩き」の手合いは少なくない。

それなしでは済まされない状態は、依存症というより中毒症に似る。

しかしながらこと空間や場所に関して、無頓着にスマホ情報に頼りきっていると「素寒貧」の穴に嵌る。

画面に何の記載もなければそこには何もないと思わされてしまうわけだが、基本地図以外はおもに利用者などがデータをアップすることによって成り立っているから、利用者が気付かないもの、あるいは利用者自体が少ないエリアは、それを見ている者にとって重要なことも”穴あき状態”になっているのである。

逆に言えば、郊外地などで皆が車で通り過ぎてしまうようなところでは、実際に地面を歩いてみること、そして画面ではなく実景に注意を凝らすと、デジタル情報ヌケが発見できるのである。

最近必要があって出かけ、スマホすなわちグーグルマップで目的地を検索せず、地形図を拡大したコピーをもって至近駅ではない駅から長歩きしたために、逆に思わぬ収穫を得た。これはひとつの経験であった。

上のgoogle mapは埼玉県久喜市の宇都宮線東鷲宮駅北北西の一画だが、左手南北に通じる自動車道路の左右には広い空き地で何もないと思わされる。

スマホ画面をいくら拡大しても、これ以上の情報は得られない。

実際、建物は少ないのだが、周囲に目をやりながら歩いていると道路の向こう側に気になる木造建築が目に入った。

目的地までまだかなり歩かなければならないため躊躇したものの、車の走行が途切れた際道を横断し、それを見に行った。

思わぬ収穫とはそこにあった下の解説板である。

「埼玉県指定天然記念物 西大輪砂丘」。

本来は長さ1キロ半に及ぶ、内陸性の大砂丘である。

この解説板は砂丘の頂点付近の神社前に建てられているが、google mapでは前述のようにいくら拡大してもは神社名はおろか天然記念物のキの字も出てこない。スマホ画面は「ここには何もない」というメッセージを発していて、道路の東側に「東大輪神社」名がみえるのとは対照的である。

ただし検索で説明板のある神社の名「西大輪神社」と入力すれば、その地点は示す。

しかし「砂丘」についてはノーコメントである。

以下の写真は砂丘説明板とその奥の西大輪神社だが、社殿が砂丘の高みに設営されたことがよくわかるだろう。

社殿は、上のgoogle mapでは左下、「さんげつ ラーメン・安価」の「ラー」にかかる四角の図形で表わされているだけである。

スマホ地図には穴があると思うべし。

これが教訓である。

10月 31st, 2022

東京の微地形 東大島その3

上掲は2万分1迅速図の原図のうち、「東京府武蔵国本所区深川区及南葛飾郡亀戸村近傍村落」「東京府武蔵国南葛飾郡西小松川村近傍村落」「東京府下武蔵国葛飾郡東西宇喜多両村並傍近村落図」の各一部を接合したもので、作成年代はいずれも1880年(明治13)である。

二つの赤いピンを立てたが、上のピンは現在の東大島駅小松川口で、下のピンは後に「小松川閘門」の前扉が建設された所である。

荒川放水路完成の半世紀前の様相だが、河川の状況はその完成までこの図と基本的に変わらない。

したがって、説明板の文章の「ここは、その船の通り道である荒川と旧中川の合流地点でしたが」は大きな間違いで、「ここは、その船の通り道である小名木川と新川および中川の合流地点でしたが」としなければならなかったのである。ちなみに「新川」とは上図の左から来る小名木川からつづき、右下斜め船堀村から塩田のあった行徳に向かう水路である。

「荒川と旧中川」という関係ができあがったのは、荒川放水路完成以後の話である。

念のため、放水路完成直後の同一箇所の図を以下に掲げる。

1万分1地形図「深川」(1930・昭5年)「小松川」(1937・昭12)の各一部を接合したものである。

下掲2万5千分の1地形図「東京首部」(2015・平17年)の一部と比較してみれば、位置関係はさらに明瞭となるだろう。

説明板の文章は、施設の管理者ないし歴史的経緯の説明者といえども脳内認知の現空間隷属状態そのままに、誤謬を公開した典型である。

「常に現在」が支配するデジタル情報空間にあっては、このような例は多発するように思われる。

10月 30th, 2022

東京の微地形 東大島その2

「島」部分の市街地開発以前の様相は、以下の1万分1地形図(1958年「深川」、1960年「小松川」の各一部を接合)で見ることができる。

図で明らかなように、このエリアには多くの化学系の工場が隣接して立地していたのである。

それはもちろん旧中川と1930年に竣工した荒川放水路にはさまれていて、原料と製品の移動(船運)および製造工程で発生する廃液の処理にうってつけの場所だったからにほかならない。

その跡地再開発にあたっては、汚染土への対応が最大の問題であったろう。

とりわけ工場内作業者の「鼻中隔穿孔」被害で知られる「六価クロム」による汚染は記憶に新しい。

マイナス地帯が最大で標高13メートルにもおよぶ盛土地帯となったのは土地の負の側面をプラスに転じた結果とも言えるが、汚染物質が雨水に溶けて漏れ出すのを完全に防ぐ手立てはないのである。

図の南部、「日本化工工場」の跡地は最大の土盛りがなされて「風の広場」と名付けられたが、その中ほどに荒川放水路と同時に竣工した「旧小松川閘門」の後扉の上部が突き出すように保存されている。

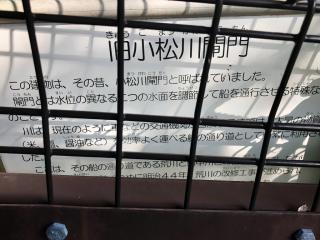

この閘門(ロックゲート)が造営されたのは、船による水運がなお盛んであった当時、感潮域の荒川放水路と閉鎖的水域となった旧中川以下の水位調整の必要があったためだが、問題はそこに括りつけられたの説明板の説明文である。

「旧小松川閘門 この建物は、その昔、小松川閘門と呼ばれていました。閘門とは水位の異なる二つの水面を調節して船を通行させる特殊な水門のことです。川は、現在のように車などの交通機関が普及するまでは、大量の物資(塩、米、醤油など)を効率よく運べる船の通り道として頻繁に利用されました。ここは、その船の通り道である荒川と旧中川の合流地点でしたが、たび重なる水害を防ぐために明治44年、荒川の改修工事が進められ、その結果水位差が生じて船の通行に大きな障害となりました。この水位差を解消するために昭和⊡年、小松川閘門が完成し、その後、車などの交通機関が発達して、船の需要が減少し閉鎖に至るまでの間、重要な役割を果たしました。本来、この閘門は、二つの扉の開閉によって機能を果たしていましたが、この建物はそのうちの一つで、もう一つの扉は現在ありません。また、この建物も全体の約2/3程度が土の中に埋まっていて昔の面影がないのですが、今後、この残された部分を大切に保存して周辺地域の移り変わりを伝えるのに役立てる予定です。 国土交通省 東京都」

文のなかほど「昭和⊡年」の「⊡」は文字抹消箇所だが、うっすらと「2」の数字が見える。荒川放水路の完成と同じ「5」とすべき誤植である。誤植以上に問題というより大きな間違いはそれ以前にあるのだが、どこかお判りだろうか。

10月 28th, 2022

東京の微地形 東大島その1

前々回触れた早稲田大学エクステンションセンター中野校の《2022年度秋講座》は、昨日の「東大島巡検」で終了した。

2006年から淑徳大学の公開講座の1コマとして10年、その後は早稲田大学公開講座として、古地図や文学作品などを参照しながら東京とその周辺の地形を探査してきた。

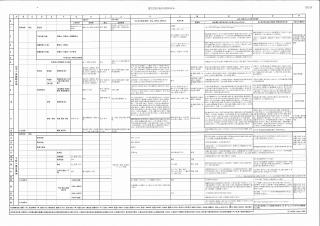

そのひとつの成果が以下の「東京23区 微地形分類の試み」である。

歩いてきたのは23区に限らず、多摩地区や横浜、三浦半島、内房、外房などの東京周辺域も含まれ、昨今では『武蔵野樹林』連載(「武蔵野地図学序説」)の関係もあって埼玉県域も踏査しているのだが、その際第一に参照するのは各地の自治体史であり、基本資料もそれぞれの図書館にあるのだから行政体を単位とせざるを得ず、とりあえずは23区をひとまとめとし、早稲田の講座では2020年から千代田区を筆頭に1区ずつ再検討して現在はようやく8区目の江東区を終えたところである。

来年の2月は早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校で品川区を(ただし屋外巡検はなし。古地図を中心に)、4月は同中野校で目黒区の微地形 について話す(屋外巡検あり)予定である。

今回は2022年度秋講座「江東区の微地形」から、10月27日の「東大島巡検」で紹介したケースのひとつが話題である。

10月20日の「森下巡検」は隅田川(旧荒川)の自然堤防上が基本であったが、東大島の場合はそれとは逆に、都内でもきわめて特異な人工地形の上を歩くことになる。

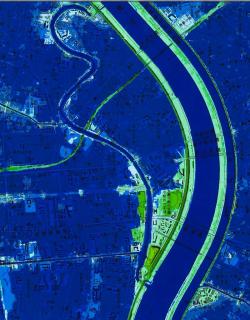

そのことは次の図(2万5千分の1デジタル標高地図「東京区部」2006年〈部分〉)がきわめて明瞭に示す。

図の中央を細長い虫のように曲流するのは旧中川で、その右側の太い導管状の流れは1930年に竣工した荒川放水路つまり人工河川の現荒川である。

図が全体に濃い藍色を基調としているのは、ここが「東京ゼロメートル地帯」のなかでもとりわけ低位で、ほとんどが東京湾の干潮面よりも低い「マイナス地帯」だからである。

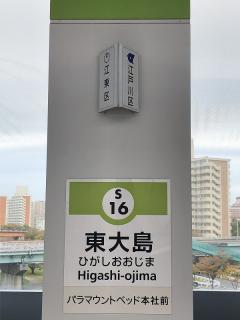

ところどころ水色や緑色が目立つのは人工的な土盛りが施された高位部で、都営新宿線東大島の駅は図の右下、旧中川を挟んで細長い緑色の島のようなところに位置するが、中川が区境のため、駅ホームは江東区と江戸川区にまたがる高架で、下の写真は下りホーム中央の柱に設置された「行政区分標」で、鉄道駅には珍しい例ある。

旧中川で分断されてはいるが、この緑色の細長い逆三角形地帯は外郭堤防が維持されていなければ、浅い海か干潟に囲まれた「島」となるエリアなのである。

27日のコースは駅の小松川口から出発してこの土盛り孤島の南半部を歩き、ヒトが水に対してつくりだした地形と地物を確認するものであった。

上掲青図を拡大すれば、緑色の「島」の上半分に「大島小松川公園」「小松川一丁目」の文字が確認できるだろう。

この緑色の「島」は、1997年に開園した江東区と江戸川区にまたがる都立の市街地開発公園で、防災避難所を想定した5つのリクリエーション広場と都住宅供給公社の集合住宅群を擁する、面積24万平方メートルの盛土地帯なのである。

10月 17th, 2022

愚かしい「本」 その2

さて、上掲は先にちょっと触れた「江東区芭蕉記念館」に展示の「芭蕉遺愛の石の蛙(伝)」で、左下の説明書きは以下の通りである。

「芭蕉が深川芭蕉庵において愛好していたと伝えられる石の蛙。小松石を彫ったもので、縦二十六㎝、横二十㎝、高さ六㎝の台座に、蛙の体長は二十一㎝。

芭蕉没後、深川芭蕉庵は、武家屋敷となり、その場所は明確ではない。大正六年(一九一七)九月の台風による高潮の後、この石の蛙が発見され、現在、芭蕉庵稲荷のある場所が芭蕉庵の旧跡として、大正十年(一九二一)東京都から史跡の指定をうけた。」

説明のように、石のカエルの体長は21センチメートルとかなり大きい。

また小松石とは、真鶴産の安山岩で高級石材という。

しかし、つくられた形はどうみてもガマ、つまり大型のヒキガエルである。

両生綱無尾目類のなかで、ヒキガエルはジャンプしない特異なカエルとは前にも述べた通りである。

すなわちそれは池には飛び込まない。

ガマとよばれる大型のヒキガエルは、飛び込んだ後の静寂を示す句にふさわしいものではない。

このようなグロテスクな「ガマの置物」を、芭蕉が座右に置いて愛玩するとは想像し難い。

また下の写真のように、この「置物」は、よく見ると左右の後ろ足の付け根の部分に長い罅(ひび)が入っているのである。

こうした罅は、通常は部分接合の下手な焼物ないしは混凝土細工に見られるものである。

高級石材の細工物に、このような罅が生じるであろうか。

「大正六年の津波」(往時は「高潮」も「津波」と言っていた)で出現という伝来も胡散臭ければ、蝦蟇(ヒキガエル)の置物であることも句に相応しくはなく、ましてこの罅である。

前回紹介した江戸切絵図は「本」ものであるが、「芭蕉遺愛の石の蛙(伝)」は何かを証明する「本」(もと)とは言えず、逆に眉唾の資格十分はそもそも「(伝)」という言い訳めいた添字が保証していたのである。

ちなみに、水がもたらす「ご本尊」は奈良時代以前から知られていて、浅草寺の観音様は浅草が河口付近であった当時、漁師の網にかかったものと伝えられる。

中央区銀座3丁目松屋通りのビル屋上に鎮座する「朝日稲荷神社」の例は、江東区常盤1丁目の「芭蕉稲荷神社」と同じ高潮による出現物であった。

ビル1階の拝殿前の「朝日稲荷神社御縁起」には「大正六年銀座を襲った大海嘯によって三十間堀より霊体が顕れ」と記す。

三十間堀跡の地上の拝殿と金属パイプでつながる朝日稲荷の屋上本殿は、新海誠のアニメ『天気の子』(2019年)に登場して一躍「聖地」となったのは目出度いかぎりである。

さて同じ高潮は、芭蕉のカエルをももたらしてくれたのであったろうか。