4月 4th, 2011

Archive for the '未分類' Category

4月 4th, 2011

4月 4th, 2011

地図と写真の「力」について 3

4月 4th, 2011

地図と写真の「力」について 2

4月 4th, 2011

地図と写真の「力」について 1

今尾恵介さんの新刊『地図で読む戦争の時代』 -描かれた日、描かれなかった日本- (4月9日刊、白水社)は大変よい本だ。

しかし、一見してすぐに暗澹としたのは、そこに紹介されている「戦時情報統制」なみの状況が、いま、日本列島に出現していると気付いたからだ。

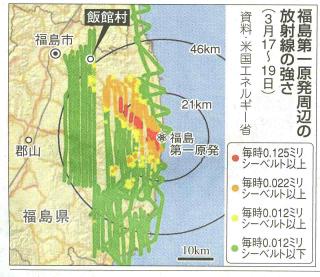

「地図の力」とは、一瞥すぐに概況を把握できることだ。

その「力」をもった「汚染地図」が、いま、とりわけフクシマの人々に、切実に求められているのに、国内では公表されない。

あいもかわらず、20キロ、30キロ圏の同心円地図である。

原発を撮影した鮮明な写真画像があるのに、それを公開しない。

そのあまりにも無残な姿は、外国のネットに掲載されている。

それは、敗戦後、天皇がマッカーサーをGHQに訪れた時に撮られた、二人が並んだ写真を思い出させる。

あの衝撃的な写真は、当時の政府が「報道禁止」したが、占領軍がそれを公開させた。

原発の鮮明な写真は、冷却系も配管がずたずたに破断していて、「小康状態」どころではない有様が明白になるから、すくなくとも日本国内では報道に載せないのだ。

ドイツ気象庁が日々発表している、放射能汚染地図も、日本では公の情報とはなっていない。

日本のテレビや新聞は、数字や半円(20キロ圏、30キロ圏)の図を示して、「風評被害」を再生産している。

大日本帝国陸地測量部が作成していた戦時下の地図には、「戦時改描」がなされ、また空白部の多い地図がつくられた。

けれども米軍はより精確な地図を自らつくりあげ、精密な爆撃を行っていたのである。

「戦時改描」や「空白地図」は、結局のところ「国内向け」「国民」に向けの「戦時統制」にすぎなかった。

いま、その戦時下並の情報統制が目論まれている。

おそらく、政府や東電には、「公開されない地図」「公開されない写真」がある。

つまり、秘匿されている、重大な事実、あるいはその「可能性」があるからだろう。

「記者クラブ」や「記者会見」に頼っている、あるいはそこに自己規制しているテレビや新聞はもう機能しないのだ。

人は、情報をインターネットに求めざるを得ない。

多少の希望は、「すき間」があること、人間の誠実さと理性もまたそこに見いだせることである。

3月 31st, 2011

原発とデータ

「山のために泣き叫び、野の牧場のために悲しめ。

これらは荒れすたれて、通り過ぎる人もない。

ここには牛、羊の鳴く声も聞えず、

空の鳥も獣も皆逃げ去った。

わたしはエルサレムを荒塚とし、山犬の巣とする。

またユダの町々を荒して、住む人もない所とする」

(「エレミア書」第9章10節11節)

前回、元福島県知事佐藤栄佐久氏の発言として、2002(平成14)年に発覚した東電の原子炉のデータ改ざん問題で、原子力安全・保安院が内部告発を受けたとき、

「保安院はまず東電に、告発内容と告発者の氏名を伝え、県には発表当時まで何も知らされなかった」ことに触れた。

つまり、東電=保安院レベルでは、まともな「データ」が公表されることはない、という「政治力学的な原理」が存在する。

現在、この状況に至ってもなお、である。

IAEA発表という今朝の報道がある。

飯舘村に避難勧告を=IAEA

【ベルリン時事】国際原子力機関(IAEA)のフローリー事務次長は30日、ウィーンの本部で記者会見し、事故を起こした福島第1原発の北西約40キロにあり、避難地域に指定されていない福島県飯舘村について、高い濃度の放射性物質が検出されたとして、住民に避難を勧告するよう日本政府に促した。

同事務次長は「飯舘村の放射性物質はIAEAの避難基準を上回っている」と指摘。日本側からは調査を開始したとの連絡があったことを明らかにした。(2011/03/31-01:48)

原発推進派として、チェルノブイリの被災状況を過小に評価したことで知られる同機関にすら、このような勧告に踏み切らせる現実がある。

東電や保安院、そして日本政府は何をしているのか、と言ってもはじまらない。

「情報」も、「指示」も、そこから我々のもとにやってきたときは、すでに遅いのである。

飯舘村は、福島県県庁所在都市福島市の東南東約20キロメートル。

「チェルノブイリは、55万ベクレル。福島県飯舘村は原発から40km離れているにもかかわらずセシウム137が326万ベクレル/平方m。既にチェルノブイリの6倍。半減期は、30年。」

(朝日新聞朝3月25日朝刊)

保安院が、事故の深刻度を示す国際原子力事象評価尺度(INES)を「5」に引き上げた(3月18日)、などというレベルではない。

人口稠密の日本列島では、チェルノブイリ(評価尺度「7」)を上回る被災が「想定」されるべきだ。

気象庁は今なお風向と放射性物質拡散シミュレーション画像の発表を封じられているようだが、爆発があった事故初期段階で、西風が吹いていたのは僥倖というべきだろう。

爆発は押えられても、放射線漏れの日々はなおつづく。それが「年単位」でつづくことは間違いない。

今日の東京は、「北の風、後やや強く」。

3月 30th, 2011

原発と麻薬

福島県福島市新町3-20の第8寿カルチャービル。

5階だったかと思うが、かつて「百点美術館」というものがそこにあった。

地元の実業家で、東京では音楽評論家として知られる河野保雄さんが個人蒐集した絵画の展示場であったが、個人美術館としては稀にみる質の高さを誇り、個性の強い作品が揃っていた。

いま、手元の図録がみつからないので記憶があいまいだが、そのうちの1点、たしか靉光(あいみつ)の「赤い道」と題した小品は、私にとって大変に印象深いものであった。

1990(平成2)年6月に開館した百点美術館は、「館主の高齢」を理由に、2006(平成18)年6月、16年の歴史を閉じた。

そうして私の耳には、河野さんの「文学も、音楽も、美術も、みな20世紀で終ったんだ」という言葉が、いまもこだましている。

十数年前、百点美術館をもりたてるパーティがあって、私も招待され、東京から出掛けた。

講演会の後で、20~30人ほどがいくつかのテーブルを囲んで食事をしたが、私の右隣の席は当時福島県知事の佐藤栄佐久氏だった。

何を話したかは覚えていない。

当時私は福島のことも、政治や経済のかかわりも、ほとんど興味がなかったから、言葉を交わしたとしても、ほんの儀礼的なものだったろう。

ただ、おぼえているのは、政治家としての佐藤氏の顔は、「上品」な部類に属するな、ということである。

佐藤栄佐久氏は福島県郡山市出身で、参議院議員や大蔵政務次官を経て1988(昭和63)年から連続5期福島県知事をつとめた。

その彼が、インタヴューに応じ、今朝の東京新聞が報じているのは次のようなことがらである。

元知事は、「原子力政策は官僚と電力会社が操る全体主義。今回の事故は人災だ」と語り、

現在福島第一原発3号機で行われている、プルトニウムを使ったプルサーマル発電の安全に疑問をもって、拒否に転じたところ、東電と経済産業省の恫喝にあったという。

「東電は、県内に予定されていた火力発電所の計画を見直した」

「経済産業省の担当者は、原発敷地内のプールに一時保管している使用済み核燃料を、将来も置き続けると脅かしてきた」

さらに、2002(平成14)年に発覚した東電の原子炉のデータ改ざん問題で、原子力安全・保安院が内部告発を受けたとき、

「保安院はまず東電に、告発内容と告発者の氏名を伝え、県には発表当時まで何も知らされなかった」と言う。

「保安院」は文字通り「下司」の巣窟であった。

さらに、原発を受け入れた地元は、それを「止められない麻薬中毒患者のようになる」「事故は起こるべくして起きた」

「原子力開発に地元の声は届かず、国会議員すら触れない」と。

元知事の「全体主義」というのは言い換えで、多分その「原語」は「ファシズム」だったろう。

元知事が「失脚」したのも、「ファシズム」の操作だったかもしれない。

3月 26th, 2011

テオロギアについて ―原発の「現場」

多少の理論的間違いがあっても、現場の知見と実験とを総合して、真理にちかづくのが、近代プラグマティズムの真髄だろう。

これに対して、最初にドグマが存在し、そこをめぐって論理を組み立て、整合性をはかるのがテオロギア「神学」である。

原子力発電を行う、ことを前提として、そこから説きあかされる言説は、神学である。

大学教授ら、原発神学者の幽霊たちが、いまメディアの最前線に立つ。

もちろん彼らの役割は、原発体制の維持である。

「計画停電」も、その一環として位置づけられる。

原発がなくなったら困るだろう、というわけだ。

けれども東電の主力は、原発ではない。

火力発電である。

今回の震災で最大の打撃を受けたのは、実は原発ではなくて、火力発電所である。

そうして、原発の「現場」からの声は、一切封殺される。

被曝した「作業員」(もちろん東電社員ではない。東電社員は「現場」を知らない)が、映像からも「ブルーシート」によって隔離されたのは、「取材」からの「防護」である。

ここに、その「現場」の知見がある。

「神学」者の、上からの言説でない、リアルな認識がある。

http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html#page1>

(これをコピーして、上のURLに貼り付けてください)

3月 21st, 2011

短詩・川内村

みちのくの楢葉(ならは)郡(こほり)の木戸川の谷間の村に人の影絶ゆ

見えぬもの降(ふ)り来(く)全村離脱とす

この道やいつまたたどる赤い月

山里は水あまかりきニガヨモギ*

生きてまた目(ま)みゆることの青蛙**

山寺や草萌え墓を埋めんとす***

山里や文庫の池の赤い月****

山里や辛夷(こぶし)蕾のままにして

山里に人の影絶ゆ水の音

消ゆるものバビロン電飾村は人

村ひとつ地獄の上の花見かな*****

*ニガヨモギ伝説は、エデン追放の蛇、ヨハネの黙示録の隕石、ウクライナの黒い草、北欧神話の死の草など。

**日本固有種にして天然記念物のモリアオガエルは平伏沼(へぶすぬま)に棲息、雨季に樹上産卵する。

***洞秀山泰亨院長福寺には、画家・詩人の辻一(つじまこと)や、詩人の会田綱雄の墓がある。

****草野心平の蔵書寄贈を契機につくられた「天山文庫」には、「十三夜の池」がある。

*****世の中は地獄の上の花見かな(小林一茶「七番日記」)

3月 19th, 2011

奴隷の情報/情報の奴隷 「公共」図書館の「自殺」

「真理がわれらを自由にする」

という11文字が、国立国会図書館東京本館の目録カウンターの上の壁石の左上に刻まれている

日本国憲法制定時の憲法担当国務大臣でもあった初代館長金森徳次郎の筆跡。

その右下には、離れているもののこれに対応するギリシャ語

「Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ」

(ヘー アレーテイア エレウテローセイ ヒュマース、

またはイ アリシア エレフセロシィ イマス)も刻印されている。

参議院議員もつとめた歴史学者羽仁五郎が、ドイツ留学中に見た大学の銘文に由来するものという。

これはヨハネによる福音書第8章第32節の「そして真理は、あなたがたに自由を得させるであろう」(新共同訳)に対応する。

このイエスの言葉に対して、ユダヤ人たちは、自分たちが「人の奴隷になったことなどは一度もない」と反発する。

イエスの答えは、例によって「すべて罪を犯す者は罪の奴隷である」と、心理の機微を突く。

しかし、自分のおかれている現状をリアルに認識できない者は、ある種の情報の奴隷である。

いま、私たちがもっとも不安におもっていることのひとつは、東電の原発事故の帰趨である。

「福島」の原発事故とは言いたくない。

東京というバビロンの繁栄のために、そのほぼ東半分の「土」を放射能汚染されつつあり、「念のため避難」の結果、難民となって放射能汚染差別を受けつつある人々のふるさとの名は、あえて使わない。

これは「東京」電力がひきおこした、原子炉6基・使用済核燃料プール6槽を、同時に制御も冷却もできないという、人類史上空前の規模の原発事故である。

国際原子力事象評価尺度(INES)の暫定評価を、米国スリーマイル島原発事故と同等の「レベル5」(広範囲な影響を伴う事故)に引きあげる(原子力保安院、18日)、などという程度の話ではない。

「専門家」にとっても、それは「未知の領域」に突入している。

空前の「実験」といえば「実験」であって、世界が注目しているのはそのためである。

そしていま、繰り返されるのは、「ただちに健康に影響をあたえるものではない」という呪文。

原発事故の放射能汚染とは、いったいどのようなことなのかを明らかにせずに、まず大丈夫という「治者」の立場。

その治者の視線から、私たちは自由ではない。わたしたちはすでに奴隷である。

たとえば「福島市の水道水からセシウム134、137とヨウ素131検出、国の基準はクリアし健康に問題はなし」(16日8時採取水)というような情報が流れている。

セシウム134、137とヨウ素131が検出された、ということがなにを意味するのかについて、治者は触れない。明らかにしない。

しかし一方で、放射性物質が「浄水場で除去可能」という、メディア各紙が盛んに見出しに使っている言葉も、「当局」は使用しない。

よくよく見れば「かなりの部分を除去できる」という「安心安全言いまわし」を使っているだけなのだ。

「過剰な心配をする必要はない」という「結論ありき」は、人々から仕事を託されている「公務員」ではなくて、江戸時代とさして変わらない「治者」の視線がもらすことばである。

「こちらはしっかりやっているから、余計な心配はしなくていい」というわけだ。

基本的な「説明」の労を厭(いと)われ、またその要なしとされ、、データを小出しにされて、人々は不満と不安をかかえながらも、漠然と安心せざるをえない。

実は、放射能汚染時の水の安全性に対する日本国の基準というものは存在せず、WHOのガイドラインがあるだけだ。

水中で繰り返された測定値が、α線放射能で1リットルあたり0.5ベクレル以下で、かつβ線放射能で同1ベクレル以下である場合、生涯にわたってその水を飲みつづけても問題はない、というガイドライン。

ただし、これは緊急時には適用されない(それがなぜなのかは、手元に資料がないので言及不可である)。

「緊急時」には、原子力安全委員会の、「水1リットルあたり放射性ヨウ素が300ベクレル、セシウムが200ベクレルを上回った場合は飲用しない」という指標だという。

福島市の水道水の測定値は、放射性ヨウ素177ベクレル、セシウム58ベクレルまで上昇したが、その後低下したと。

そうしていま、必要なのは、被災地の水道というもっとも基本的なライフラインの復旧であると。

それは正しい。

多少汚染されても、いま、をしのぐための水は要る。

問題は、汚染がこれからどうなるかだ。

日本列島上広範囲なエリアが深刻な放射能汚染にさらされる可能性は、いま、誰も否定できない。

そうなったときに、そして長期的な汚染がつづいたときに、ひとりひとりがどうすべきか、いま何を学び、何を準備しなければならないか、という情報が要る。

しかし、「必要」と「緊急」がまかり通って、実は私たち自身が奴隷に身を落しつつある事態には目が向けられない。

たとえば、八王子市立図書館。

「電力需要ひっ迫に伴う臨時休館について

東北関東大震災に伴い電力が著しく不足する状況に陥っています。

この電力不足に対応し、被災地の一日でも早い復旧を支援するため、八王子市全図書館を臨時休館いたします。また、それに伴い図書館ホームページの全ての機能が利用できなくなります。

市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます」という。

これは、図書館の自殺である。

戦時下の再来である。

公共図書館「休館」を決めたのは誰か?

インターネットに流れる、羊たちのクズのような書込みに対して疑問をもち、ひとつひとつ調べ、われとわが身を守る方法を模索する場のひとつとして図書館の使命はある。

奴隷の情報に対して、情報の奴隷とならないための砦のひとつは図書館である。

「真理」はわれらを自由にする以上に、それはわれらを生き延びさせ、「われらの明日」ために、いま、必要なのである。

3月 18th, 2011

分節ということ ―川内村の行動の意味、併せて「水」について

「すぐに健康に影響があるというわけではないので、冷静に行動してください」

「それは今、データがありません」「確認中です」

そして

「これまでに確認された、死者と行方不明者を合わせた数は・・・・・」

政府、NHKをはじめとして、マスコミを通じて、今膨大にまき散らされている「リフレイン」。

持ち出されるのは、「事実」と「データ」の断片、ないしは「ゼロ」記号。

その背後にあるのは、「配慮」と「隠蔽」でなければ欺瞞である。

欠落しているのは、「意味」と「本質」である。

「大本営発表」というのはそういうものであった。

そして今、NHKを筆頭とした日本のマス・ジャーナリズムにおいて、同じことがまざまざと再現されている。

死者と行方不明者の数を合わせれば、数万人から何十万人という数に近づくことは間違いない。

推定すべきである。

そして、その推定は「事実」に、より近いはずだ。

対処は、行動は、事実にもとづいておこなわなければならない。

私たちは、生きて行くうえで、「今」を「これから」に照らして判断しなければならない。

この先、何があり得るのか。

情報をあつめ、総合し、最善の場合、最悪の場合、いずれも視野に入れて、ひとつの行動を選択する。

今回、政府・県の「30キロ圏内屋内退避」指示に反して、福島県双葉郡川内村のとった「全村離脱」の行動は正しいとはすでに述べた。

避難先は川内からさらに30キロほど西の郡山市。

ただし、これもアメリカ政府が自国民避難指示した「50マイル」(80キロ)圏外にはほど遠い。

「80キロ圏」とは、東西に長い福島県の東半分がすっぽりと収まって、なお隣接する宮城県と茨城県の一部を含むエリアになる。

避難してなお、再避難の可能性に追い込まれている苦しさは察して余りある。

しかし、川内村の「独自行動」の意味は、実はきわめて大きい。

地震や津波被害を直接には受けなかったこともあるが、すくなくとも「自分の頭で考え」、「全村離脱」という「極限の行動」を、「国」や「県」に逆らって、「実行に移す」ことのできる、村の「首脳」部がいたのである。

福島原発事故に関する政府発表を見聴きしていて、誰もが思うのは「本当に大丈夫なのか」という疑問である。

さらに、その発表を「解説」するだけで、ほとんどそのまま垂れ流しているマス・ジャーナリズムの口説にも、疑問をもつ人は多いだろう。

情報源とそれに対する判断を、ほとんど「東電」に依拠し、その広報しかできない、保安院と官房長官。

独自のデータをもたず、したがって独自の対応策も採れない日本政府。

そこには、官僚と企業が一体となって推進してきた原発行政が大きく影を落としている。

そうして、情報のほとんどを政府とエスタブリッシュメント(簡単に言えばご用学者)に依拠しているマス・ジャーナリズム。

そこには、「分節された脳」がないのである。

ただただ「一縷の可能性」という希望にすがり、それに「全力をあげる」ことで面子を保ち、パニックを防ごうとしている政府。

原子炉の構造が違うから、せいぜいスリーマイル島とチェルノブイリ事故の中間などといっていたが、これは規模の全くことなる、人類史上未曽有の「同時多発進行中」原発事故。

9・11よりも意味の重いものとして、歴史に記憶される「3・11」となる可能性が大きい。

いま、人々がもっとも知りたいのは、「最悪の場合どうなるのか」ということ。

それは、直接の放射能被害というよりは、そのことによって、何が起きるのか、ということ。

そのためにはどうしたらよいかということ。

放射能被害を避けるための、防災グッズなどといった報道は愚の骨頂、気休めにすぎない。

国と県、保安院、東電、マスコミの一体化、丸抱え丸投げ構造こそ、ことの根源にあった。

もっと言えば、電気や水といった、生命の根幹を握るものを、巨大なシステムに委ねてしまった現代社会のありかたそのものがある。

私たちは、人生の過半を生きてきた、そして見てきた。

これから、日本語の文化のうえで、日本列島で生きていこうとする若い人々に、理解していただきたい。

分節こそ宝である。

国、県、ではなくて、村、町、市が、分節したそれぞれの判断力と決断力で生きのびること。

どこかの国のような、中央一極支配、集中管理とそれへの依存は愚である。

水も、電気も同様。、戸別単位のシステムが模索されなければならない。

すくなくとも、社会は、文化は、そうして生きのびることができる。

その社会的基盤の上に、国やマス・ジャーナリズムは成立すべきである。

そうすれば、わたしたちの「文化」は、一挙に消滅はしない。

日本列島上、「分節」への動きは、すでに避けられないものとなっている。

東京は疎開を余儀なくされるかもしれない。

膨大な難民が発生するかもしれない。

そのときは、もちろん東京における首都機能は途絶える。

政府も日本国の象徴も移転する。

その帰趨は「水」が決する。

つまりそれは、首都圏水源の放射能汚染が避けられなくなった時だ。

もちろん「その日」「その日」の風向きに大きく影響されるが、可能性として少ないものではない。

未曾有の事態に陥る可能性については、それが数パーセントでもあれば、全面的にそれに対処しなければならないのは、危機管理の常識である。

この場合、可能性は数パーセントではないのである。