4月 25th, 2014

Archive for the '未分類' Category

4月 25th, 2014

3月 19th, 2014

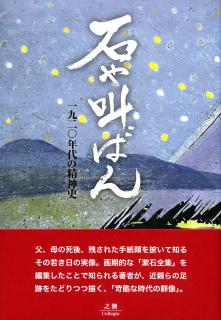

1920年代の精神史

岩波書店で『夏目漱石』全集の編集に携わった著者は、昭和十九年、高崎市の東北寄りの芝塚で平家の流れを汲む母の実家に生まれ、小学五年で上京するまで市内の東小学校に通ったというから、高崎育ちの評者にとっては、根っからの同郷人である。

母方の秋山姓を名乗るのは、祖父の大谷蔵三が「徴兵逃れで」生家に住みながら秋山家へと養子に入り、父は父で、高崎市街から十キロほど東の八幡原で、これまた今川義元の家臣の子から数えて十二代続いた田中家に生まれ、母との縁談がにわかに起こって秋山家に婿入りした結果である。著者が会社を定年退職後、来し方を振り返って書き出したものが、いわゆる「自分史」の枠に収まりきれず、父長三郎や七歳年下の叔母ウタとその夫豊原五郎らが「生きて」いた〝一九二〇年代の精神史”にまで広がっていったのは、そもそもその辺の事情によるものらしい。

一九二〇年代といえば、大正九年から昭和四年までの十年で、その間一九二三(大正十二)年九月一日には関東大震災が発生している。著者は『国史大辞典』はじめ各種人名辞典類やインターネットを活用して丹念に父の足跡を洗い出すうち、大震災後の混乱の中で群馬共産党事件というのが起こっていたことを初めて知るが、これは同年六月、徳田球一や堺利彦らが逮捕された第一次共産党事件の群馬版だった。四人兄弟の中一人だけ旧制藤岡中学に行かせてもらった父が、一浪して入った桐生高等工業を卒業して、粕壁(春日部)中学に赴任したのも、同年春のことである。

父は在学中、一高から東大法学部に進んだ中学の先輩高津渡の影響で社会主義思想に目覚め、高津らと同人誌『燎原』を発行しているが、本書の表題『石や叫ばん』は、群馬共産党事件で投獄され、二十七歳の若さで病に倒れた高津が一高寮歌「ああ玉杯に花受けて」を改作した革命歌の第四番「われら青年もだすとき 石や叫ばんこの叫び…」に因んだものである。

地震当日の集会に遅刻して逮捕は免れたものの、職を追われた父は、逮捕者の救援活動を行った後、翌年上京して社会・労働運動に身を投じ、十四年には徳田球一の秘書を務めている。一方、在京の兄から送られた雑誌等によって 「感情教育」を施された妹のウタも、昭和二年には出奔同様に上京して、工場や組合を転々としながら非合法活動に専念するが、活動の中で知り合った同志豊原五郎との結婚生活は、翌三年三月、二人で出張した小倉で全国一斉に共産党員が検挙された三・一五事件に遭遇して、四十日にも満たなかった。ウタが四年四月、三・一五に次ぐ四・一六事件で逮捕されてからは、五郎が福岡、父が市ヶ谷、ウタ

が水戸と、離ればなれの刑務所に収監され、文通を厳しく制限される中で、「命があったら又逢いましょう」と固い結束を誓い合っている。

新婚の主義者夫婦を四十日

捨てヽはおかじ治安維持法

獄から獄への手紙で結ばれた三者の関係に思いがけぬ異変が訪れるのは、五年二月、父に結婚問題が浮上して、六月には保釈されていたことを、五郎がウタからの四か月ぶりの手紙で知った時である。――父の保釈は果たして「転向」と引替えだったのか――著者は執拗な疑念にとらわれるが、旧刑法下では共産党幹部にも家族の保証を条件に「責付(せきふ)出獄」という制度が適用されていたことを突き止める。

古い風呂敷包みの中から見つかったという母の昭和二年の日記によれば、母は当時師範学校を出て駆け出しの小学校教師をしているが、一つ年下のウタと較べると、紀元節、招魂祭などの明治憲法下の学校行事になんの疑問も抱かず、読書や「活動」(映画)にわずかに息抜きを見出すほかは、学級運営や校内の人間関係に一喜一憂し、理想の結婚相手が見つからないといってこぼしてばかりいる、なんとも頼りない「皇国少女」である。ところが、昭和五年に獄中の父に宛てた十四通の「ラヴレター」の中では、「こともあろうに主義者と結ばれる」に至った経路を、ある種の雄弁をもって自ら解き明かしてくれる。

ときに便箋十二枚にも及ぶ手紙の中で「長三郎様」と何度も呼びかける書簡体風のスタイルは、二年前に読み耽った『モンテクリスト伯』あたりに学んだものであろうか、はじめのうちこそ運動から手を引いて「立派な大和魂」に目覚めてくれと繰返し求めているが、三銭切手を三枚貼って便箋二十枚に垂(なんなん)とする父の弁証法的説得が功を奏したものか、次第に父の「理想」に寄り添うべく努めるようになってゆく。著者の知る後年の母は「額に深いしわを刻み…、いつも不機嫌だった」そうだが、若き日の母が家郷を振り捨て、後先見ずに出奔する日は、翌年三月末、ついに到来するのである。

革命を夢見る人に焦がれゆく

皇国少女の道に幸あれ

(「図書新聞」2014年3月15日・第3150号/評者:井田進也・大妻女子大学名誉教授)

3月 14th, 2014

エレミアの崖 トーキョーの崖

気付いている人は多数ではない。

しかし私たちの行途には、実は「3つの崖」が待ち受けている。

ひとつはもちろん「何時」かはわからないが、将来確実にやってくる巨大地震。

これは地球内部上層の物理的メカニズムであって、なんびとも否定しえない。

しかし、次の二つは「人為」現象であるけれども、どこかで「制御不能」となり、いわば本番と実験・実証が同時に進行するため、

また政治的、経済的意図から、さまざまなめくらまし「ポルノグラフィ」がまき散らされているため、大部分の人は気づかない。

日常にまぎれて、曖昧にし、あるいは高をくくっている。

そのひとつは、近い将来現実のものとなる可能性の高い、「円」と「国債」そして「株」の暴落(日本トリプル安)である。

1000兆円を超える、世界に類をみない巨額な「政府借金」(国債)。

それを次々発行し、日銀に買い込ませ、おもに土木・公共事業にカネを投下。

以前と変わらぬ土木国家に逆戻り。

しかも、以前にもまして、国家経済破綻に向け、急激なアクセルを踏んだ。

10年を経ずして、その評は「戦後最も愚かな内閣」(タロットカードの「フール」)ということになろうが、しかしその内閣を成立させ、「支持」したのは、「国民」である。

愚かなピープルが選んだ愚かなガバメントは、自らを維持するために、「国家」そのものを破綻させる。

「日本人ツーバーフォー説」というのがあって、ツーバイフォーの角材で頭を叩かれないとわからないのだといわれるが、3・11つまり「第二の敗戦」で叩かれたはずが、目覚めはごく少数で、大部分は逆に昔の「夢世界」に退行、一部には「ひとりヨガり」(ナチまがいのレイシズム)が蔓延している。

足元を見ずに。

列島における「エレミアの時代」というべきか、トーキョーは「バビロン(バベル)の都」というべきか。

いずれでもあろう。

「トリプル安」はハイパーインフレに直結する。

街では真っ先に食べ物が消える。

ガソリンが高騰し、食料品店前だけでない、ガソリンスタンドにも車の長い列が並ぶ。

「秩序ただしい国民」のはずが、あちこちで深刻な諍いと「事件」が発生し、行政や警察は無力であるか、もっぱら「中枢」に対応するものであることが明らかとなる。

そうして、年金生活者をはじめとして、何万、何十万人という自殺者あるいはアル中という緩慢な自殺者が発生するだろう。

ソ連崩壊後のロシアのような「新興国」ではないし、そもそも資源もない、食料自給率も極端に低いから、「地獄」からの脱出は容易ではない。

そうして3つ目は、次第に明らかになってきた、原発事故の結果の真の怖ろしさである。

「数年後」に、爆発的な形であらゆる疾病が発生すると言われていたが、内部・外部被曝の影響はすでに東京圏にあっても顕著になりつつある。

たとえば《http://blogs.yahoo.co.jp/ht_sue/31177432.html》を参照。

政府や医師会、そして「電通」が「安全安心講話」を投入し、「風評被害」と言い張り、統計を操作して隠そうとしても、隠しおおせるものではない。

それは大人も子どもも、皆「血液」を検査すれば明らかになることである。

白血球のなかの好中球(neutrophil)の減少。

はじめは、「なかなか風邪が抜けない」といった「現象」として。

何度確認してもしすぎることはないが、人工核分裂生成物被曝に、行政が言うような「基準値」、すなわち「これ以下だから大丈夫」という「閾値」は、実は存在しないのである。

放射線を扱う技師が注意を払うように、些細な被曝でも、避けるべきである。

われわれは、すでにそのような「世界」(「放射線管理区域」と同等の)に生きているのである。

東日本にいれば、この3番目はすでにわれわれが直面している現実である。

これら3つの崖はそれぞれ微妙にことなった構造をなしていて、第1と第3は「地域性」をもつ。

それはとりわけ第3の崖について顕著である。

だから「世界」は、この第3の崖については、「モデルケース」として注視しているだけである。

しかし第2の崖は、この列島に限った話ではない。

経済とは、ある意味で「心理学」である。

そうしていま、世界経済は「信用」という虚構のうえに成り立って、しかも通底・連動している。

トーキョーは虚構の最たる例で、まさに「バベルの塔」のごとき観があるが、もし円のトリプル安が現出すれば、それは世界中に波及するのである。

そうなったら、主要国は破綻した国の経済に介入しないわけにはいかない。

極端に言えば、政権は崩壊というよりその責を問われ、列島は「第二の占領時代」に突入するのである。

「東京オリンピック」どころではない。

しかも皮肉なことだが、もしわれわれが「第1の崖」に先に逢着して、東京をはじめとした巨大都市圏が「相応に」破壊されれば、あるいは第2の崖の現出は遠のくかも知れないのである。

2月 16th, 2014

「畸形」のトーキョー

誤謬(Urteil)の判断は先入見(Vorurteil)である。真理と誤謬、認識と誤認、理解と誤解は、科学の器官である思惟能力の中に一緒に住んでいる。感覚的に経験された事実の一般的表現は思想一般であって、その中には誤謬も含まれている。ところで誤謬が真理から区別される所以のものはその誤謬が自らがその表現であるところの一定の事実に対して感覚的経験が教えるよりヨリ大きい、ヨリ広い、ヨリ一般的な存在を僭称するところにある。僭越が誤謬の本質である。ガラス玉は真珠であると僭称するときはじめて贋物となる。(ディーツゲン『人間の頭脳活動の本質』 他一篇。小松攝郎訳、1952年、岩波文庫。 Joseph Dietzgen: 1828-1888)

上記は「認識論」として述べられているのであるが、このなかで「僭越」と訳された部分は、往々にして「(度外れ)」と註される。

「度外れ」な認識が誤謬である。

一方、存在論ないし行動論としても、この「度外れ誤謬の法則」は貫徹される。

たとえば、あやまちが「過ち」と表記されることからも、それは推測できるだろう。

今般目出度くも「都知事」となりおおせた男が、「東京を世界一にする」と言ったようだが、実はトーキョーは、「度外れ」であることにおいて、すでに世界一なのである。

その度外れが、ほんの数センチの積雪でたちまち麻痺する交通網をつくりあげた。

それはテクノロジーの問題では決してなくて、単純に「過密」で「膨れ上がりすぎた」結果であって、分秒の間隔で発着する複雑な鉄道網の存在自体が「度外れ」であり、はっきり言えば「畸形」なのだ。

たとえば、3、4分の遅れで馬鹿丁寧な「お詫び」を繰り返す車内アナウンスも、ラッシュ時の耳を覆うばかりの高デシベルホーム放送も、「異常」以外の何物でもない。

いずれも「実効性」ないし「実質」からはほど遠い、単なる「アリバイ」づくりの「伝承所作」(=仕事)である。

メガシティという概念からいえば、世界の断トツは3470万人が蝟集し、「一つ目の巨魁」の如き奇態な存在となりおおせた、トーキョー圏である。

その「内部」に住まっていると、あるいはそこ一極に集中した「報道」に依存していると、この「異常」を認識することは難しい。

大雪と同時に大地震に見舞われたら、また箱根や富士山の噴火がトーキョーに降灰をもたらしたとしたら、電気仕掛けで、さらにコンピュータによって辛うじて制御されている都市はひとたまりもない。

地球表面の「変動帯」の、とりわけ脆弱な地盤上に建設され、ふくれるだけふくれあがった現代都市としてのトーキョーの存在自体が「崖」であると警告したのが拙著であって、一般に「東京地形本」と誤解されているようだが、そうではない。

ここでも、対応策は「分節」である。

すなわち、戦時体制の置き土産としての「都」を廃止するのである。

ついでに「国」の下請け機関にすぎない、「道府県」も廃止する。

日本列島を市町村の連合国家とするのである。

それぞれの市町村において税を徴収し、その一部をもって「国」を運営すること。

上下水道とエネルギーと食料の需給は、それぞれの政治単位(市町村)ごとに独立したものとすること。

日本列島上の「住民」が、この島に生き延び、「再生」し得るシナリオは以上のとおりである。

2月 12th, 2014

岸田國士「日本人畸形説」と、「美しい日本」の「景観」について

岸田國士(きしだくにお・1890-1954)というひとは、岸田衿子(詩人、童話作家)、岸田今日子(女優)姉妹のお父さんで、戯曲や評論で知られ、文学座を創設した一人でもある。

軍人の家に生まれ、その名のとおり軍人になるべくして陸軍幼年学校から士官学校を卒業、めでたく将校となったのはいいけれど、勘当覚悟で辞表を提出、フランス文学と演劇を学びなおした。

そのような人が、半世紀以上前、つまり日本の敗戦から間もない頃(1947・昭和22)、標記のタイトルをもった文をしたためた(「玄想」5月号)。

以下はそのごく一部である。

「第2の敗戦」と言われる原発事故(2011・3・11)以降、2012年12月の衆議院総選挙と2014年2月の都知事選挙を経た「現在」に照らすと、まことに正鵠を射た洞察であって、この列島には100年や200年では変らない、怖ろしくも鞏固な構造が存在することを知るのである。

映画「猿の惑星」(原作ピエール・ブール)のモデル(apes)は開戦初期の調子よい時の日本人で、それはたしかに他者の眼に映された「モデル(像)」であったが、しかしそのモデル自身の内部にも、自画像視座の存在を証して貴重である。

日本列島に住まう人々に、まともな「政治」をともにする未来があるとすれば、そこに至るプロセスはこうした痛苦をともなう、しかしまっとうな視線と自覚のうえにのみ存在するのである。

「現在のこの未曾有の事態に処して、われわれはまだ政治というものを、いくぶん人ごとのように考えている。それは、普通の概念における政治と、われわれの国の政治とは、どんなに制度をかえてみても、そこに根本的な喰いちがいがあるように思われるからである。つまり、政治の概念と、実際の通念との間には、理想と現実の間におけるような距りがあることを感じているのである。「こうすればこうなる」ということは、日本の政治の場合に限って当てはまらないような気がしている。天皇も政府も議会も新聞も、なにがどうなっても、それは日本の政治をこれ以上わるくもしなければよくもしない、と高をくくっている。それはいったいなぜだろう。なぜということははっきりいえないけれども、なんだか日本という国はそういう国のような気がしているのである。こういうふうにみられている「政治」というものは、そもそもほかの国に存在するだろうか? これはしかし、日本の政治そのものの実質がそうみられるようなものであるのか、または、実質と関係なく、日本人たる国民の眼にただそう映じるだけなのであろうか? 私は、まさにその両方だといいたいのである。日本の政治は、日本人がこれに当るかぎり、たしかに畸形的な、グロテスクな相貌を呈せざるを得ぬ。しかし、国民は、それをそのとおりには見ていない。役所といえば役人だと思っているように、政治といえば政治家そのものをしか考えないから、そこには「全き人間」による「全き政治」のすがたを空想する余地がないのである。」

「さて、われわれは、いくら畸形的なものの価値と美を強調するにしても、畸形はすなわち畸形であって、「満足なもの」ではないのであるから、そこには必ず不自然、不自由が伴う。目ざわり、調子はずれ、ぎごちなさ、不安定、うっとうしいもの、いらだたしさ、がある。そして、それはまた常に宿命的な「ひけめ」を背負うものである。

われわれ自身がめいめいに、それらの不快感の原因を作り、そして互いに、結末を分ち合っているのである。誰もどうすることもできない。なかには、これが「世の中」だと思い、「ままならぬ」ゆえんだとあきらめているものもある。鼻歌であしらうもの、やけくそであたりちらすもの、黙って溜息をつくものはあっても、むきになって、それがために人間改造を叫ぶものはない。革命家はひとり、労働賃金を引上げることによってすべては解決すると信じている。しかし、その革命家なるものが、最も「畸形的」である場合、革命は何処へ行くであろう。」

最初の引用は比較的文末に近い部分だが、二番目のはまったくの文末。

ここで述べられている「畸形的な革命」とは、近隣の国々の畸形というより奇怪な「政治」(スターリンの「粛清政治」、毛沢東の「文革政治」、金日成・正日親子の「主体政治」)が、文字通り天文学的な数の死者と被虐待者を生み出したことで、その結果が証された。

そうして数十年前までの「日本」は、これら畸形国家の「兄弟」であった。

すなわち、畸形軍人と畸形官僚らの掛け声を背に、レミングの行進よろしく悲惨な泥沼の戦いに「動員」され、壊滅の淵に臨んだ「帝国政治」国家だったのである。

現在、列島の政治中枢(トーキョー)で策動しているアベなんとかなどが「とりもど」したい「美しい日本」とは、モスクワやベイジン(ペキン)、そしてピョンヤンで行われているものと結局は同レベルの「伝統」、すなわち「命の値段」の安く、かつ「盆栽」のようにひねこびた畸形人が主体をなす「景観」なのである。

自尊心とは、無前提に尊重されるものではない。

夜郎自大こそ醜く、畸形である。

リアルな認識と、それによる苦痛から逃れず、しかも生をいつくしむ存在であること。

これ以外に、私たちの生きる道はないのである。

1月 26th, 2014

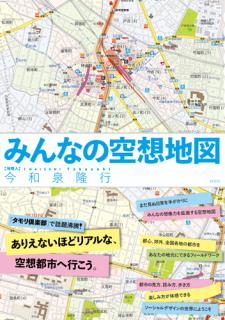

書評「みんなの空想地図」

メディアの大変動期に出現した、真摯な求道地図

発売から三ヶ月、都内の公共図書館はどこも「貸出中」で、予約も目白押し。書店店頭でもあちこちで品切れ。テレビ番組で紹介された影響も大きく、本書は売れているようです。

ワールド・ワイドな知名度をもつ「空想地図」は、R・S・スティーヴンスンの『宝島』をもって第一としますが、本書には「リベルタリア」や「ユートピア」のような「空想」が介入した形跡はまったく存在しません。そのようなワールド・ワイドな「空想の伝統」と隔絶したところに誕生したことが、この「空想地図」の特徴でもあり、新鮮味でしょう。

著者紹介に「地理人」とありますが、読後感は「地理」というよりも、幼児の一人遊びから発して「都市計画」に至った印象。だから「空想」もきわめて「実際的」で、版元が「都市のコミュニティデザインの魅力」と喧伝する所以でしょう。だから、ここで強調しておかなければならないことは、開陳されているのは、「地」図ではなくて、「都市」図であり、その「図」と著者自身との「成長の記録」にほかならない、ということです。しかし、この書籍の最大の特徴ないし魅力とは、書籍の中身もさることながら、むしろその本体をくるんでいる、カバージャケットなのです。

薄い透明「プラ」カバーを外し、厚手用紙に印刷されたカラフルな折りたたみジャケットを広げれば、天地380ミリ左右460ミリほどの大きさ。縮尺1:10000の「中村市詳細道路地図」が翼をひろげる。その出来栄えは市販の「道路地図」と寸分たがわない。

そこで判然とするのは、「空想の都市」の図が人を魅惑するとすれば、それは「現実の都市」の図(道路地図)に「見紛う」という一点に懸っている、ということでした。それは一種の「眩暈」感覚、換言すれば「トリッキー」な面白さなのであって、テレビ番組はその「マニアックな魅力」を摘まんで、拡散させたといえるでしょう。

しかしながら、著者のスタンスはトリッキーどころか、描図および都市の「リアル」を求めるにおいてきわめて真摯であって、「架空の土地を設定」するも、その「言語化できない空気感を、主観を抜いて、いかに地図や統計で示すか」と腐心する様や、一旦できた図に対しても「自分の所感を検証することによって、今度は自分を俯瞰するポジションに立」つと述べ、さらに「フラット」な「俯瞰の境地」を繰り返し述べていることからもわかるように、求道者の営為に近いものがあるのでした。

「中村市」が「なかむらし」でなく、「なごむるし」であるのは、「小学五年生の一月」に転校してきて、空想地図を一緒に描いてくれた友人の姓に由来し、彼の「読み方だけは変えてほしい」という要望によってそうなったのだといいます。その「中村市」も、本文中のカラーページで紹介されているように、第1訂(1997)から第8-3訂(2011)まである「中村市地図」が、その手描きの第8-1訂(2001-2003)どまりであったとしたら、決して人を振り向かせることはなかったのです。

著者が受験と大学入学端境期に、自らの手描き図をパソコンソフトでトレースするところから「デジタル地図」の世界に入り込んだのは必然でもあり、決定的でした。

かつてきわめて狭い範囲に限られていた地図製作の「職能」世界は、今日では意志すれば個人が趣味で描いたものが立派に「通用」するまでに拡張されたのであって、われわれが巨大な地すべりのごときメディア変容に立ちあっている、という事実も本書が明らかにしたこと。タイトルの「みんな」はそれを暗示しています。

残念なのは、著者の「フィールドワーク」が、地表上、時間的にも空間的にもまことに特異な、しかしわれわれが親しんで怪しまない、日本列島都市生活圏の「内部」にほぼ限られていることです。「3・11以後」のわれわれに必要なのは、「外部」の視座であることは、言うまでもないのですが。

(芳賀ひらく「図書新聞」第3144号・2014年2月1日)

12月 12th, 2013

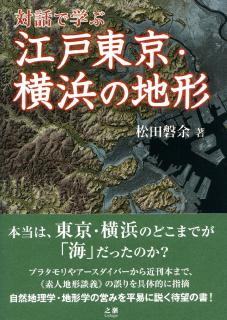

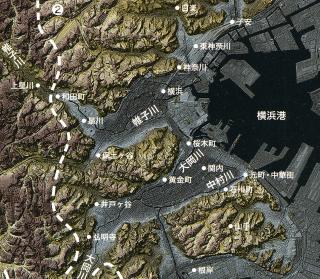

12月の新刊② 「対話で学ぶ 江戸東京・横浜の地形」

“ブラタモリ”や『アースダイバー』から近刊本まで、

《素人地形談義》の誤りを具体的に指摘。

自然地理学・地形学の営みを平易に語る、待望の書!

口絵カラー8ページ、

「おもな駅名」を記載した、東京・横浜デジタル地形段彩陰影図付。

対話で学ぶ 江戸東京・横浜の地形

松田磐余/著

A5判 カラー口絵8ページ+本文256ページ

本体価格1800円+税

ISBN978-4-902695-21-2

目次

まえがき

第1章 都心部の地形 ―日本橋台地・江戸前島・日比谷入江

1 銀座の尾根・新橋の谷

伏在する尾根と谷/海面変動/台地と波食台

2 日比谷入江

日比谷公園の珪藻化石/最近1万年の海面変動

3 中世以降の変化

鍛冶橋の骨/都立産業会館の骨/地下鉄丸の内線の工事現場

運輸省ビル/二重橋際/坂下門/東京駅八重洲北口遺跡

丸の内線東京駅付近の地質断面図/3つの内容を関連付けてみる/まとめ

徳川家康入府後/江戸前島と周辺の地形/『水の都市 江戸・東京』

第2章 山の手台地を開析する谷の地形と地盤

1 NHKの番組「ブラタモリ」の間違い

侵食と堆積―藍染川と石神井川

2 下末吉海進と縄文海進の混同

新聞と学会誌/『アースダイバー』の誤り

3 山の手台地を開析する河川

3区分される河川縦断形

4 どこまで海(入り江)だったか ―目黒川

東山貝塚/目黒川低地の傾斜/地質断面図による考察

5 どこまで海(入り江)だったか ―渋谷川・古川

谷底低地と豊沢貝塚/地質断面図による考察

6 どこまで海(入り江)だったか ―神田川

神田川沿いの地形と地質断面図

7 どこまで海(入り江)だったか ―藍染川(石神井川

埋積されて出来た藍染川低地

第3章 横浜市中心部の地形

1 横浜市中心部の地形発達史

河岸段丘を欠く横浜市中心部/最終間氷期最盛期(下末吉海進最盛期)

最終氷期極相期/後氷期(縄文海進)/縄文海進以降

2 埋没谷底と埋没波食谷

沖積層基底

3 台地と低地が存在する理由

隆起と関東ローム層の堆積

第4章 横浜市金沢低地の地形

1 名勝「金沢八景」の誕生

平潟湾と金沢砂州/夏島貝塚と野島貝塚

2 金沢低地の沖積層

海岸沿いの地質断面図/古宮川沿いの地質断面図/沖積層基底

3 金沢低地の地形発達史

最終氷期から金沢砂州の形成まで/人工改変

第5章 山の手台地東北部(赤羽付近)の地形

1 成因の異なる地形

成増台と本郷台/多摩川の名残川である石神井川/赤羽台地の谷/地下に埋もれて

いる地形/ボーリング柱状図に現れている地史

2 現地に行ってみる

地形図をたどりながら

第6章 多摩川低地の形成

1 多摩川低地の地形と堆積物

多摩川低地と周辺の地形/多摩川低地の堆積物

2 多摩川低地の地形発達史

沖積層発達史/沖積層基底/多摩川と鶴見川の関係

第7章 東京23区と周辺の地形発達史

1 台地と低地

地形発達史の重要性/関東平野における東京23区の位置/東京23区の地形の概要

2 山の手台地と下町低地の形成

下末吉海進時の海岸線/S面の対比について/亜氷期・亜間氷期

/離水時期/火山灰編年学

3 東京低地の地盤

地質断面図に現れている氷河性海面変動/ブロック図による説明

/沖積層の分布

4 東京低地の形成

東京低地の陸化過程

5 最終間氷期以降の海面高度の変化と地形発達史

山の手台地の地形発達史/地質断面図による説明

第8章 東京・横浜の地形を理解するための基礎

1 関東地方の地形

新しい低地、古い山地/下末吉面と地殻変動

2 沖積低地の地形

土石流と低地の形成/自然堤防、後背湿地、三日月湖

3 氷河性海面変動と地形

氷河性海面変動とは/気候変動の歴史/最終間氷期から現在までの歴史

4 氷河性海面変動による地形の変化

侵食基準面の変化と段丘化/気候変動と地形形成モデル/海食崖、波食台、

砂州、磯、浜/地殻変動の影響

あとがき

おもな参考文献

索 引

著者紹介

松田磐余(まつだ・いわれ)

1939年、東京都品川生まれ。東京都立大学大学院修了、同大学理学部教授、関東学院大学教授を経て、

現在関東学院大学名誉教授。理学博士。著書に『江戸・東京地形学散歩』(之潮)ほかがある。

12月 11th, 2013

12月の新刊① 「石や叫ばん ―1920年代の精神史」

父と母の死後、残された手紙や日記類をひもといて、はじめて知る、その若き日の実像。

画期的「漱石全集」を編集し、戦後出版史上に屹立する金字塔を打ち立てた秋山豊が描く、「苛酷な時代」の群像。

一世代前の人々の軌跡が、リアリティをもってよみがえる。

石や叫ばん -1920年代の精神史

秋山 豊 著

四六判 458ページ 本体2800円+税

ISBN978-4-902695-20-5 C0021

目 次

第一章 祖父から父へ

第二章 群馬共産党事件

第三章 田中ウタ

第四章 建設者同盟

第五章 総同盟の方向転換

第六章 田中ウタ、ふたたび

第七章 豊原五郎

第八章 三・一五事件

第九章 母の家

第十章 母の日記

第十一章 切り離されて

第十二章 獄から獄への手紙

第十三章 母の手紙

第十四章 関根悦郎と西村桜東洋

第十五章 その後のウタ、父と母

第十六章 母の上京

あとがき

人名索引

著者紹介

秋山 豊(あきやま・ゆたか)

1944年生まれ。東京工業大学卒業後、同大学助手をへて、岩波書店に入社。

講座・辞典の編集から、1993年に刊行開始された『漱石全集』の編集に従事。

2004年、同社退職。

著書に『漱石という生き方』『漱石の森を歩く』(いずれもトランスビュー刊)ほか。

12月 11th, 2013

法と民主主義 ―「愚者」と、稚い「近代」について

毛沢東が「法」を嫌っていた、というのは有名な話です。

「成文法」は専制者の「恣意」を掣肘するから、専制者はそれを本能的に排除するか、骨抜きにしようとする。

専制者にとって必要なのは、自らの「意志」ないし「欲望」を現実化する手段とそのプロセスだけなのです。

したがって専制国家には、万民の「共通理解」としての「法」は存在の余地がなく、「令」のみが横溢する。

専制に対する「民主主義」とは、統治者ないし権力者(日本においてはこれらをまとめて「官」という。以下、「官」とする)に対して、一般庶民(以下「民」とする)が「法」を介してコントロールできるシステムを言い、だから「法にもとづく国家」ないし「法治国家」などと言われるのですが、これは基本的に、権力の座にあるものは、放置しておけば野放図に「恣意」や「欲望」を発動するから、それは「法」システムによってチェックされるべきだ、という理解が存在するのです。

権力性悪説と言ってもいい。

これに対して、家父長国家あるいは家族国家観を強調する者は、権力性善説に立つことになるでしょう。

いずれが、リアルな認識であるか、言うまでもないこと。

権力の座にあるものは、権力を手中にしているがゆえに、常に恣意と野放図の誘惑に傾き、あるいは毛(文革)や旧日本軍部のように、暴走する。

官僚と政権が秘匿したいと思った、あるいは後からでも都合が悪いと思った、一般には知られない情報を手に入れたり、公表したりすれば、それは罪に科するという、日本列島における「法」は、法本来のありかたから倒立しているのです。

つまり「法」が権力の不正〈=恣意〉や暴走を制御する、あるいは「民」の権利を守る、もしくは「企業」や「役所」側と「民」側の利害を調整する緩衝装置でもなくて、単に権力の恣意に奉仕するための道具(「令」)になり下がっている、というほかない。

「秘密」の範囲を法によって明確に規定することもなく、すべてに「その他」事項を付帯させ、秘密であるかどうかの最終判断は政権に委ねるとする「法」は「法」ではあり得ない。

「法の自殺」と言ったひとがいるのかどうか知りませんが、こうした法にあらざる法が成立するような事態をみれば、日本における「近代国家」とは「飾り衣装」にすぎなかった、と判断せざるを得ない。

私たちが、中学校以降で習う「三権分立」(モンテスキュー『法の精神』)とは、裁判所が行政府に対して独立しなければならない、ということだけではなくて、当然ながら「法」そのものが、行政者の「恣意」(「裁量」)から独立したものでなければならないのです。

その「独立」が保障されない国家においては、行政に従事する者(役人)は、「事」に即して判断せず、「人」すなわち「上位者の意」に即して判断する。

だから役人は、その目を上にばかり向けている「ヒラメ」とならざるを得ない。

日本の「裁判所」は、肝要なところでは「法」ではなくて、「上位」(最高裁事務当局)がコントロールするようなシステムになっている。

そうして、それは結局のところ、行政府がコントロールする。

最近の「日銀総裁」の人事が物語るように、現政権は形だけでも存在していた「分立」を突き崩した。

そうして、「教育」については、「上位下達」であった戦前のシステムへの回帰が急のようです。

先の戦争で、この「国」はわざわざ海外に出かけて行ったわけですが、その結果国内の主要都市は焦土と化し、「英霊」の多くは「餓え死に」をし、挙句の果ては「ポツダム宣言受諾」という「降伏」に終わったのです。

それが何故か、を学ばず、「負けた」ことすら学ばず、逆に「降伏」に至ったルートを「取り戻そう」とする現状は、「原発事故」が単なる自然災害であったとして、そのことに学ばない構造と軌を一にしています。

「原発事故」の悲劇(喜劇)とは、罰せられるべき「下手人」と、起訴すべき「検事」ないし「裁判官」が、同類項に属していて、いまだなにごともなかったように平然としていることにある。それは、「未分化」の悲・喜劇にほかならないのです。

現状が「愚者」の確固たる構図にほかならないことは、拙著『江戸の崖 東京の崖』最終章、タロットカードの図柄として示した通りです。

首相という役職にあるらしい、アベなんとかの顔は、タロットカードの愚者の絵そのもの。

「力をもったもの」、あるいは「上位者」がオールマイティで、すべてを意のままにできるようなシステムは、ロクな結果にならない、という教訓が忘れ去られようとしています。

役人世界で発生した「事」にあたっては、担当者がその事に即して是非を判断するのではなく、「上意」を忖度するしかないから、個は蜥蜴のしっぽ切りの意味で軽度の「責任」をとらされるだけで、実際の「無責任無限連鎖システム」は無傷で残り、「事」は虚構で固められる。

これが、日本における「逆」フェイル・セーフシステム。

「原発事故」もそのひとつ。

要は、稚(おさな)いのです。

日本列島上の、「官」も、「民」も。

「三権分立」は、まだ教科書のうえだけの理解。

「官」も「民」も、「官」「民」といった構図自体がナンセンスであることを悟り、実際に権力の「分化」が必要だと納得するまでは、この先100年か200年か、まだいくつかの大きな「災厄」の洗礼を受けなければならないようです。

11月 21st, 2013

「五重の壁」の現在 その3

幻の言葉

さらに、核燃料が崩壊溶融したといっても、大部分は圧力容器の底にたまっている。そこで膨大な崩壊熱を発し続けている。だから、冷却水を注入してそれを冷やしつづけないと、さらに過酷な状況に陥る。つまり水は絶やせないのだけれど、その水は高濃度汚染水として、建屋の地下にたまる一方となる。

ところで建屋敷地は、元来標高30m以上あった海食崖際の段丘面を掘り下げて海抜10mほどとしたため建設当初から湧水に悩まされ、事故前には1日850トンの地下水を50数本あるサブドレインと言われる井戸から汲み上げ、海に放出していたといいます。

その結果、報道されているように、爆発損壊した建屋には、現在地下水が1日400トンも流れ込み、汚染水と混じってその膨大な水量は日々増え続ける。

そうして、汲み上げた汚染水を保存するタンクからも漏水がつづいている。タンクの増設場所についても余裕はなくなってきている。「手のほどこしようがない」と言ったほうがよい、極めて困難な状況が「原発汚染水問題」の実際で、これら「大気と水の問題」を直視していたとしら、「コントロールされている」などという、その場限りの弥縫(びほう)言葉が口から出てくるはずはないのです。

汚染水については、日々目前に展開する危機状態に対応するのが精一杯で、後のことを考える余裕なく、低濃度だからといって海に流す。

一方で、大気中に飛散する核分裂生成物に対応するため、東京電力は「建屋カバー計画」を発表し、一部実行しています。 塩化ビニール樹脂をコーティングした、ポリエステル繊維織物で建屋を覆うというのです。何やら、先の戦争で日本陸軍が発案、実行した「風船爆弾」に似ていなくもない。近年増大している暴風雨などの変動気候にどう対処するのかと心配ですが、それ以上に、隙間を完全に防げない「幕張」では、生成される核分裂物質の飛散が多少妨げられたとしても、「対処しています」というアリバイ以上のものではない。

実際、カバー化された1号機ですが、東京電力自身、使用済燃料プールからの燃料取り出しにあたって、「カバーを解体しても1~3号機の放射性物質の放出による境界敷地内への被曝評価への影響は少ないと評価している(平成25年3月末現在)」(http://www.tepco.co.jp/news/2013/images/130806h.pdf)というのですからなにをかいわんやでしょう。

「原子力」に伴う困難は、「時間が解決」できるものでは決してありません。それは、独占業界といえども「利益」を追求する一企業が解決できる領域をはるかに超えているのです。

それにしても、「五重の壁」という安全神話は完全に幻でした。実際それはいま、形だけでも存在してはいない。

「冷温停止」という言葉も、また幻惑でした。すくなくともTEP・F1においては、原子力発電所が「運転」ないし「稼働」していない現在でも、核燃料はなお熱を発し、核分裂をつづけ、生成物をつくりだしていて、それは大気と水に放出されているからです。

2010年代の日本列島メインアイランドにおける医療経費と平均寿命の値が、急激かつ真逆な変化を示す双曲線をなすであろうことは、残念ながら確定的なのです。