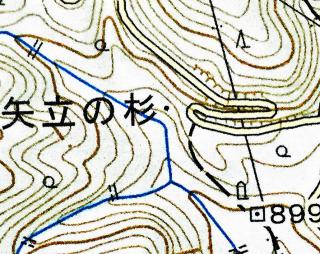

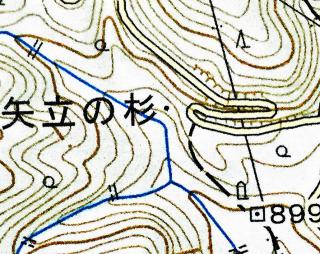

この場所は、1891年(明治24)すなわち127年前の2万分の1地形図「勝沼」によれば以下の通りである。

北西から南東に走るのは甲州街道で、二条線で縁取られたその記号は「国道」である。そうして図の右下、現在「御野立所跡」碑のある場所には、四角の家屋記号が4つ認められる。

『明治天皇紀』には、「十九日 肩輿に御して笹子を発し、約十町にして笹子山麓に達したまふ、登ること二十余町にして中ノ茶屋に御野立所あり、縣官富士山の雪を献る」とある。ここは国道沿いの峠(下)の茶屋、それも「中ノ茶屋」であった。

この図では不鮮明であるが、現行地形図と対照すれば判るように甲州街道はおもに新田沢の左岸を通る。左右岸の斜面植生は左岸では「荒地」、右岸では「雑樹林」の記号が用いられている(記号は明治24年式ではなく、仮製図式である)。小さな正方形の中に点がひとつの記号は水準標(水準点)で数字は標高を示す。

また図の左上、道の北に沿って「電線記号」が見える。この記号は仮製図式特有の、両側に逆向きの片矢尻の付いた短線、またはZを横にして引き延ばしたような特徴的な形をしている。ここは喘ぎつつ上る(もしくは疾々と下る)純然たる山道であるが、ミチは国道で電気時代の幕開け時には電線が敷設されたのである。だからと言って、夜になれば茶屋に電灯が点ったわけではない。

『明治天皇紀』には記載が一切省かれているが、上掲図でもっとも目立つのは、「御野立所」からさらに150メートルほど上ったところの「矢立杉」(現行地形図では「矢立の杉」)である。

矢立杉とは、当該地点に設置されている山梨県教育委員会の説明板によれば、「県指定天然記念物/笹子峠の矢立のスギ/所在地 山梨県大月市笹子町大字黒野田字笹子1924の1/種類 スギ/指定 昭和35年11月7日/所有 山梨県/このスギは昔から有名なもので、昔の武者が出陣にあたって、矢をこのスギにうちたてて、武運を祈ったところから「矢立のスギ」と呼ばれてきたものである。/そのような名木であるうえに巨樹であるために、県指定天然記念物にされているものである。/その規模は次のようである/根廻り幹囲 14.80メートル/目通り幹囲 9.00メートル/樹高 約26.50メートル/幹は地上約21.50メートルで折れ樹幹中は空洞になっている。/昭和50年10月」という。

矢立の杉 2018年1月16日撮影

「昔から有名」というがいつ頃からなのか、文献を示すのが難しければせめて推定樹齢を示してくれればいいのだが、環境省自然環境局の「巨樹・巨木林調査」では地上130センチメートルで幹囲が3メートル以上あるものを巨樹としているから、このスギは文句なく巨樹である。そうして笹子峠下約850メートル(峠からの標高差約170メートル)にあるこの巨樹は甲州街道の著名なランドマークのひとつであり、おそらく「茶屋」よりもよほど古いのである。またおそらくは、随行者のひとりが輿上の人物にこのスギについて幾許かの「御進講」を行ったに相違ないのである。

ところで現行地図に鮮明であるように、このスギは新田沢主流の「攻撃斜面」に位置している。

127年前の地形図では、矢立杉の位置はそのポイントを示していないが、水準標のすぐ北西隣、甲州街道(国道)の北沿いであることは確実である。

つまりそれらの立地を北から言い立てれば、新田沢北斜面、矢立杉、甲州街道、新田沢谷底、の順になる。

「明治天皇御野立所跡」碑付近。2018年1月16日午後3時頃撮影

沢沿いというか崖沿いの細道を上っていくと、思わぬ開けた場所に出くわす。

人家跡、それも複数の人家跡と思われるところで、写真の右手奥には当該石碑、やや離れたところに比較的最近設置されたらしいステンレスの説明板が立っている。

説明板曰く「顕彰の記/過ぐる明治十三年六月十九日大帝本縣御巡幸に際し、畏れ多くも此の地天野治兵衛家に御野立あらせられ 聖蹟を永久に残させ給へりと雖も 時代の変遷と文化の発達による中央線の開通は 此の地を過ぐる者をして絶無ならしめ 為めに聖蹟も又口碑に傳ふるに過ぎざりき/聖蹟の主 天野治兵衛氏/之を慨嘆する事多年其の効空しからず 陸軍大将菱刈閣下の御揮毫を得て 記念碑を建立し以て之を永久に傳へんとす/昭和十二年十一月七日/*明治天皇御野立所記念碑除幕式における/笹子村村長天野五六様祝辞より抜粋」と。

またもや天野氏である。

そうして、弊屋、御野立といえども、やはり名誉なのである。

この地点は、現行の2万5千分の1地形図「笹子」(2016年調整)では以下のように表わされる。

すなわち右下の水準点899メートルのすぐ左上(北西)、チビたクレヨンのような記念碑記号の場所である。

記念碑記号前の黒い破線は「徒歩道」、ヘアピンカーブの二条線は「2車線幅員13m未満」の道路を示している。水流に直角に描き込まれた二重の短線(上流側は破線)は「せき」(堰)を示し、ここではすべて砂防施設(小規模ダム)と推測される。

2018年1月22日(月曜日)、東京も20センチを超える積雪に見舞われた。

交通渋滞に加え、早目に帰宅の指示が駅頭の混乱を加速した。

その後は晴れたが、まれにみる寒さがつづいている。

写真は25日午後2時半頃、京王線下高井戸駅前の一画

このお店の前は雪を放置したため道路面がつるつるの氷で覆われ、歩いていた若い男性が滑って尻餅をつくのを目にした。

店員は買い物客に「落とさないようにお気をつけて」と決まり文句を言っていたが、目の前のことをどう思っていたのだろうか。

公道であっても、行政の除雪は主要道以外は手が回らない。

まして雪掻きは雪が固まらないうちに行う必要がある。

公道であろうと私道であろうと、家(ないし店)の直前の、おもに人が歩くミチの除雪は、その家(ないし店)の責任、と考えるのは「地域コミュニティ」の基本であろう。

前回掲げた地図(輯製二十万分一図「甲府」の一部)を見ていただければ、山地と山間地において輦(馬車)と肩輿が交互に用いられたことがわかる。

ただちに生起する疑問は、馬車はどのように用意されたのか、という事柄であろう。

駅逓制度さながら山間・平坦地の要宿(しゅく)には予め同然の馬車が用意されていたのか、そうでなければ、険阻狭隘の地で肩輿が用いられるときは馬を馬車から外して人が牽き、馬車そのものは車輪を外しその箱を何人かで担ぎ、なかば「解体」して上り下りしたか、のいずれかである。

このような「裏方」についての明確な記録が公表されないかぎり、蓋然性から後者であったと推定しておくのが妥当であろう。いずれにしても山地および平坦地両方のミチにおいて、急遽拡幅ないし削平工事が行われたところは少なくなかったのである。

さて、ミチは今やまっすぐに笹子峠をめざす谷壁のトラバース路、すなわち新田(しんでん)沢沿いのミチである。杉の木の間を通る、暗く湿ったミチである。

片方を見れば深い谷底、反対側は山肌が迫る。

崖際、崖っぷちのミチ、というよりも崖中の小径と言う方が正確である。

2018年1月16日 甲州街道新田沢沿い上り

「明治天皇御野立所跡」碑約200メートル手前

『明治天皇紀』全13巻は1968(昭和43)年から77年(同52)にわたって刊行された(版元は吉川弘文館)。

歴史研究の基本資料とされるが、1914年(大正3)から1933年(昭和8)におかれた臨時帝室編修局がまとめあげた本紀250巻はもとより、公刊明治天皇御紀編修委員会(1934年宮内省に設置)が数年をかけて作成した公刊用稿本も一般の目に触れることはない。

現在の『明治天皇紀』は、戦後に宮内庁が本紀250巻本をもとに「校訂」したものとされる。しかしこの公刊本の記述を子細にたどれば、ところどころに興味深い記録の断片を目にすることができる。

峠は分水嶺の鞍部である。

稜線のたわみの底である。

たわみは谷を発生させる。

逆に言えば、谷筋は常にたわみつまり峠に向けて尻尾を延ばしていることになる。

「谷川に沿って上れば、自然に低い所を越えることになる」(柳田国男「峠に関する二三の考察」『定本柳田国男集』第二巻、227ページ)。

峠越の小径が谷ミチとならざるを得ない所以である。

主谷左岸右岸いずれかの斜面の中ほどを、トラバースするミチである。

明治天皇甲州街道巡幸の二つの峠越、すなわち小仏峠も笹子峠も、この谷ミチを上りそして下ったのである。

十八日 午前四時後起床したまふ、神奈川縣令野村靖・同書記官參候せるを以て謁を賜ひ、上野原を発したまふ.宿雨歇(や)まず、前路峻坂あるを以て肩輿に御す、野田尻を過ぎて犬目に到りたまふ頃雨歇む、鳥澤を經、宮谷坂を越えて桂川に沿ひて進みたまふこと數町、崕巖の峭立して相對するあり、高さ百餘尺、長さ數十間、其の最も窄き所に橋を架す、長さ十七間、幅二間、碧流盤渦して橋下を奔る、是れ即ち猿橋なり、渡りて馬車に移乘したまふ、

1880年(明治13)6月18日は金曜日であった。

前17日は八王子の行在所を発して小仏峠を越え、相模(神奈川県)に入って相模川沿いの道をたどり、支流の境川を越えて甲斐(山梨県)の上野原に着いた。境川を越えると相模川は桂川と名を変える。

小仏から上野原間の行路はすべて肩輿によった。上野原から猿橋までも、輿である。

しかし猿橋から大橋までは輦(馬車)である。

大橋を過ぎて花咲まで、今の大月付近はまた輿乗となり、花咲と黒野田(笹子宿)間で輦に復す。

大月を過ぎれば桂川は南下し、道下の川は笹子川となる。

殿上・駒橋二村以西の村戸皆神酒・鏡餅等を机上に供して拜禮す、大橋より再び肩輿に御して急坂を下りたまへば、笹子川と桂川と相会する所に橋あり、大月橋と名づく、花咲に到りて馬車に復したまふ、該驛少女等甲斐絹を織りて天覽に供す、少時蹕(ひつ・さきばらい)を駐めて天覧、金三円を賜ふ、初狩を過ぎて午後五時十分笹子に著御、行在所(天野昇平の家)に入りたまふ、屋舎朽壞して狭隘なりと雖も、寒村にして他に適当の家なきを以て、修理して行在所に充つ、

輯製二十万分一「甲府」(1894年:明治27脩正製版)の一部 輦路は赤、肩輿路を黄、河川を青に着色

最大の難所である笹子峠を越えるには、どうしてもその前に黒野田(笹子)の「寒村」で一泊しておかなければならなかった。

しかし、「屋舎朽壞して狭隘」「他に適当の家なき」と記録に名が残るのは、名誉であるか迷惑であるのか。

サカはミチの傾斜部である。

その傾斜部の上下分岐点をトウゲと言う。

古代にあっては、トウゲもサカであった。

トウゲ(手向け)は、室町時代以降の称と言われる。

ミチは今やヒトが歩くところではなく、自動車の走り過ぎる経路となった。

日本列島のミチもサカも、この半世紀で姿形をまったく変容させたと言っていい。

かつてヒトがあるいたミチは、車輛通行不能の旧道に辛うじて面影を残している。

甲州街道旧道、小仏峠手前(東京側/2018・1・7撮影)

東京は八王子市の高尾山(山頂標高599m)には、土日の晴れた日など山上繁華街が出現する。

その高尾山の南西、大垂水峠(標高392m)を越えるのは国道20号つまり甲州街道だが、この南迂回路は1888年(明治21)に車輛通行のため開削されたルートで、旧道は裏高尾から駒木野を経て小仏峠(標高548m)を越え、神奈川県側の小原宿(現相模原市)に下る高尾山北迂回路であった。

1880年(明治13)梅雨期の6月17日午前7時、明治天皇巡幸の鹵簿(ろぼ:行列)は八王子の行在所(あんざいしょ)を発し、昼前に甲州街道最初の難所である小仏峠を越えた。小仏峠越えは狭隘険阻、場所によっては最大傾斜角30度を超えて羊腸する上りと下りの山路である。まだ20代の青年天皇睦仁(むつひと)は、輦(れん:馬車)を下りて肩輿(けんよ)に移乗しなければならなかった。

肩輿は轅(ながえ)を複数の人間の肩によって担ぐ輿(こし)であるが、轅の下に懸垂する駕籠(かご)型と、上部に戴く神輿(みこし)型の2種類がある。

駕籠は古代の神輿型から改良された近世の普及品であった。いやむしろ実用性からは発明品と言ってよく、木材ではなくしなやかな竹材を基本とした座乗部(籠)を轅の下に位置させて重心を低くし、担ぎ要員を減数しながらより安定的な移動を可能としたのである。

しかしながら三条(実美)や岩倉(具視)などの明治国家演出者たちにしてみれば、同じ肩輿でも江戸期の大名駕籠を思わせる懸垂型は真っ先に忌避すべきものであった。近世のお蔭参りやお札降りなどに通底する「生き神信仰」と結託させるためには、不安定であっても近代天皇の座乗部は神輿型つまり4本の轅の上に位置しなければならなかったのである。

乗物の過渡的形態にも、日本近代のパラドックス(逆行)を見ることができる。もちろん近代天皇制のフィジカル部最大のパラドックスは、それまで通例の火葬を土葬(陵墓葬)に切り替えたことではあったのだ。

さてしかし、輿を担ぐ側はなかなかに大変である。急傾斜部では前側と後側でその姿勢はまったく異なる。一方は上げ、他方は低くしたままで坂道を移動しなければならない。それでも水平を維持するのは難しい。外からは見えないがたとえ内部に吊り手ないし背もたれの工夫があったとしても、乗っている本人が姿勢を保つには努力を要する。もちろん山道ばかりではなかった。しかし交代要員不在、たびたびのひと月、時には2ヶ月を超える「出張」は疲労累積するものがあったろう。

長期出張すなわち小仏峠越を含む「六大巡幸」は、当人満19の初夏から32歳の盛夏までの、「男盛り」時期に集中した。だから演出側にも本人にも、そして行在所となった地方名望家の側にも、それぞれの思惑から通例「慰安」が用意されたと推測しても荒唐無稽ではないだろう。公娼や妾そして側室はあたりまえ、また男女それぞれの側そして地方ごとの古い性習俗もまだ現役、「電灯以前」の時代でまたご当人はと言えば、実のところ結構な酒好きでもあったのである。ただしそうした「夜の史実」は、その片鱗も記録からは排除され、闇に葬られたであろう。

一方、昼間の華麗な行列演出の泣きどころは、平地部においては舶来の大型馬匹の尻から予告なく落下する大量の糞尿であり、傾斜部においてはとりわけ下り坂での馬車制動(ブレーキ)の不十分さにあっただろう。なにせゴムタイヤ以前の話である(明治神宮宝物殿の「六頭曳儀装車」の写真を見ると、車輪の接地面は空気入りタイヤ以前のいわゆるソリッドゴム式である。ただしこの馬車は明治末期のものと思われる)。

しかしさらに険しい甲州街道最大の泣きどころは、2012年12月に9人の死者を出したトンネル天井板落下事故でいまだ記憶に新しい、笹子峠(標高1096m)であった。

遅まきながら新年のご挨拶を

鬚先に富士山正月東京湾

初日の出ならぬ1月2日のスーパームーン

年末は孫たちを預かって八王子の高尾山や立川の根川緑道(川跡)・ガニガラ広場(崖下)などに遊び、年明けは皆でマザー牧場のコテージに一泊。鋸山にも登り、帰路は海ほたるから2日のスーパームーンを見ることができました

昨年7月晦日に自転車事故で椎骨横突起2本を骨折、全治2ヶ月の診断でした。お陰で夏休み期間は多少本が読めましたが、気が付けばもうすぐ古希。その自覚のため、以来鬚は剃らないことにしました

房総は鬼泪山(きなだやま)なるマザー牧場の「ファームツアー」で羊や山羊、アルパカなどへの餌やりがありましたが、たくさんの仔山羊のなかに1頭だけお母さん山羊がまじっているけどわかりますか、とガイドさんに言われた時、私のような鬚のある山羊をみつけました

東京経済大学コミュニケーション学部の客員教授は4年目の本年度、来春で期間満了となります。実感としては学びも教えもようやく4合目ですが

ことしもよろしくお願い申し上げます

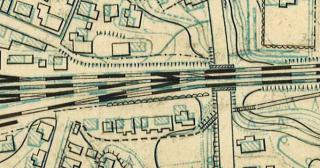

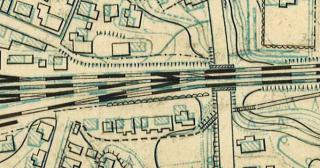

前述の線路に沿った古い通学路は、「大倉喜八郎と東京経済大学のあゆみ」コーナーに掲げられている1枚の写真が雄弁に語っている。

アクリル板の反射光が邪魔をしているが、薄いコートを羽織った4人の姿は当時の「大学生」そのものであり、平均身長は伸びたものの子どもっぽさが抜けない今どきの学生と較べ隔世の感を禁じ得ない。

ともあれ彼らは、国分寺駅の北口を出てすぐに東に向かい(線路の北側)、開析谷の谷底に下りてガード下で中央線をくぐり、急坂を上って線路の南側に沿った細道から学校に向かっていたのである。

南北に国分寺街道が通っている。

これは府中から国分寺停車場(現在の国分寺駅北口)をつないでいる経路で、以前はそのまま国分寺崖線を直登し(その傾斜部を「池の坂」という)たが、甲武鉄道敷設以降は坂(崖)下で大きく東側に迂回し、線路下をくぐって停車場に至る、「つ」の字型経路となったのである。

甲武鉄道線はおおむね地表を走行した。しかし国分寺停車場から立川停車場の間には北西に湾曲した国分寺崖線(段丘崖)が横切っている。

国分寺崖線すなわち高低差10メートル以上ある上位段丘面(武蔵野2面)と下位段丘面(立川面)間の急斜面には、鉄道は地面の切取と盛土で対応し、傾斜を低減する。そのため、現在の国分寺駅東側から国立駅東側に至る間は基本的に切取(一部、野川源流の谷のところは盛土)部となっている。つまりかつての府中‐国分寺道の北の延長部は、線路以前に鉄道敷地の深い溝で断ち切られたのである。この「つ」の字迂回路はその分断をつなぐために造作されたのであって、段丘を上り下りする道の傾斜部は開析谷を利用した坂道とした。この坂道は私の分類で言う「第3類型・谷道坂」にあたる。

ちなみに「つ」の字以前の道の傾斜部(池の坂)は、いささか湾曲しているものの基本的には「第1類型・タテの坂」であって、府中駅から国分寺駅南口に至る路線バス(京王バス)が、ギアーをローに切り替えつつ上る道筋として今なお健在である。

「つ」の字迂回路の坂道がくぐる中央線のガードには、現在、地元の中学生(?)が書いたとおぼしきアンバランスな筆文字「殿ヶ谷戸立体」が掲げられているが、国分寺崖線の開析谷で野川の支流のひとつが横切っていた。

図の右下端の等高線はその谷の痕跡を示しているが、よく見ると墨描きの等高線の左上(北西)に薄青で描かれた旧図の深い等高線を読み取ることができる。谷の上流部を埋める、比較的小規模な地形改変が施されたのである。

前述のように、北口を出た学生は中央線の北側、「ケバ」で示されている線路の切通し土手に沿ってこのガードのところまで出(図では途中から道が消えているが、実際は人が往復する道は存在していたし、現在でも存在する)、谷底に下り立ってガード下の国分寺街道を横断し、すこし歩いた左先にある急階段を上って線路の南側に沿う細道から大学の正門を目指したのである。

写真は急階段を上がり切ったところのスナップと思われる。

駅北口から線路の北側に沿う道とは対照的に、この線路南側の急階段と線路に沿う細道はとうの昔に姿を消しており、今日では急斜面自体が大規模に削平されて駐車場とマンション敷地に変貌し、階段と線路際細道の存在は忘れられて久しい。

なお、急階段は国分寺街道を横断して西側にも存在し、そこから細い道が国分寺駅南口に通じるように描かれているが、何度も繰り返すように当時国分寺駅に南口は存在しなかったから、この南西側の道は通学路とは関わりがない。(つづく)

中央線を挟んで、北側が新中央工業国分寺工場、南側が東京経済大学のキャンパスである。既述のように、「中央本線」の「本」と「線」の文字の間に線路を横切る道が存在した。戦時中は、この踏切をあるいて、銃工場の工員たちが工場と宿舎・青年学校の間を往復していたのである。

土日や私生活というものがほとんど存在せず、社会全体が軍隊か収容所の様相を呈する、現在のどこぞの国に似た様相が想像できるかもしれない。もっともそうしたことは、地図ではなく文字記録が伝えるものであるのだが。

よく見ると、薄青で示された旧図の道の線は工場の塀に沿ってその外側をめぐり、とんでもない大回りで西側、今の早実正門を過ぎたところにあった工場正門に向かっている。もうひとつ裏門か小さな出入口を付ければいいものをそうはせず、工場は警戒厳重をきわめたようだ。

薄青の旗竿(だんだら模様)で示されているのが、旧中央工業のコンクリート塀である。しかしそこには何か所か小さな×印が墨で付けられている。つまり戦後にはこの塀が取り払われ、その外側を広くめぐる新たな塀が建設されたのである。この戦後における大規模な「拡張」は、朝鮮戦争の直接的な影響による、と仮説を立てることも可能であろう。

しかし中央線の南側はいまや銃器工場とはまったく切り離された「大学」である。

ところが、戦後にできた塀の出入り口や屈曲部、そして東経大の北門を見るていると、かの踏切道は墨で明確に記入されてはいないものの、戦後もしばらくはそのまま存在していたのではないかと思えてくる。

その一方で地図の「中央本線」の「中」の文字の左(西)側を見ると、線路の南側に沿って一条の小径が墨の実線で描かれている。現在の東経大正門に向かう坂上通学路につづく道である。(つづく)

履修課題のひとつに、「地図」に関する本で面白そうなものを選んで読んできなさい、というのを設定したが、その結果本来の「地図」とは何ら関係のない、『お金の地図』や『××業界地図』のような本にお目にかかることにもなる。

なぜその本のタイトルに「地図」と付いているの?と訊ねると、そこまで考えていない当人は困ってしまう。

結局その中身を具体的にきいて、こちらが「地図」入りタイトルの理由を推測、説明することになるのだが、それはまあいいとして、geographyにかかわる「地図」本であっても、学生が「面白い」と言って発表しているのを聞いて、困惑を通り越しマズいなという気持ちに陥ることがある。

例えば最近では『地図と地形で楽しむ ××歴史散歩』(2017年4月刊、YS社)というオールカラー印刷の新書本が登場した。著者は、と訊くと「都市研究会」という。せっかくの「発表」なので水を差すのは幾分控えたが、このテの本はまず「つくり本」である。

「つくり本」とは私の用語だが、著者(もしくは編者)が個人名として明記されておらず、著作責任の曖昧ないし不在の本のことである。出版社の編集者が単身または社内の何人かで分担執筆したり、知り合いのライターに丸投げしてつくった本、と判断してよい。

要は著者に支払うべき「印税」をかぎりなくゼロとしてチープに、著作のために必要な「時間」を最大に圧縮してインスタントに、つくるから「つくり本」なのである。印税分の何割かは印刷にまわせるから、オールカラーというような芸当も可能である。「見てくれ」と理解の安直さで売り部数を上げるテイの本だが、それがここ十数年書店店頭に文字通り溢れかえっている。

一昔前までは、その筋の権威の「監修」や「編集」本ないしはそのシリーズを結構目にすることがあった。オーソリティの崩落した現在ではあまり流行らないが、これもつくり本の一種であった。つまり「その筋」は名前を貸すだけなのである。

だから「責任編集」などという笑えない言葉も誕生した。しかし今日の日本列島ほど、安直なつくり本が大手を振って跋扈している光景は他にないと言っていい。

著作責任が曖昧ないし不在であるのはもちろんのこと、コピー&ペーストでつくりあげるから、「参考文献」も適当に巻末に挙げておくだけ、ないしはまったく掲げることもない。つまり資料批判や先行業績へのリスペクトも、ほとんどが欠落することになるのである。

オリジナルな先行業績をわざと紹介せず、または曖昧にして、その本自体が根拠となるかのように書かれている「朦朧本」もよく目にする。こうなると「つくり本」というより「ぱくり本」で、近年ネットの連載をそのまま本にしたようなものが増えているが、その多くはこの範疇に入る。ぱくり本には、堂々と著者名を明記しているものもあるが、それは「本」というものの本質が、出版社や編集者においてすら忘れられているからである。結局のところ「編集」とは名ばかりで、テキスト・チェックの過程が存在せず、本を垂れ流すための製造過程の一部と化しているのである。

昨今における、こうした駄本の洪水のような現象の背景には、戦後日本の出版流通システム、すなわち大取次制度の負の面が作用している。とにもかくにも売れそうな、つまり柳の下のドジョウを作り上げて取次に押し込んでしまえば、とりあえずは「金」になるという現実が存在する。

もちろん「返品」との競争になるが、出版の経営者や社員の大部分は、この「取次一時金」をあてにした自転車操業システムと縁を切る、ないしはそこから降りることはできないと思っている。

これは今に始まった現象ではないが、出版不況が深刻化すると売上を確保するために、こうしたつくり本は激増する一方となるのである。

「本」が文化の基底となったのは、まずはその物質性、固定性に拠るのである。つまり思考の物的な「根拠」ないしは「証拠」となり得るからである。デジタル情報は可塑的というより流動的で長期保存は不可能であり、一時的な記録には好都合だがそれ以上のものではない。

「一時金」のためのその場しのぎの「本」づくりは、「出版」の根拠を自ら掘り崩すような行為であり、自殺行為と言ってもよい。

つくり本やぱくり本のほうが売れ、あるいはその著者のほうが名を知られるなら、調査と思考に時間をかけたオリジナルな本の執筆者はバカをみる。そうした文化の基底の溶解過程は、ネット情報の虚妄にさらに拍車をかける。

だから、すくなくともそれなりの図書館、そして読者においては、こうした「つくり本」や「ぱくり本」は選書や購入候補から外す、という見識ないし良識をもたないかぎり、戦後日本の「出版文化」、いや「文化」そのものも総体として墜落するしかないのである。