仕事の合間、時間をひねり出して「その3」を書きつける。

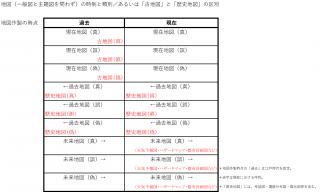

『図書新聞』No.3528では、具体的に指摘する「余白」のなかった「ひとつだけ問題点」とは、以下のようなケースである。

第1章「A地図を知る」の4節「A4地図の種類」の19項(A4-19)は「利用者グループ指向地図 user oriented map」という。本書の読者はこの「利用者グループ指向地図」という項目見出し自体に、まず疑問を抱くであろう。

その概念説明もなく、いきなり「子供用地図」「女性用地図」「ユニバーサル地図」「デフォルメ地図」「風水図」「観光地図」「歴史地図」と小見出しが並び、それぞれに説明記事を付すのである。

「子供用」や「女性用」などというからには、「一定の利用者の特性に配慮して作成される地図」ということなのだろうが、そうであればその典型は盲人用の地図だろう。

しかしそれは162ページ先、第2章「B地図を作る」の4節「地図の製作・複製」の12項目「触地図 Tactual maps」に飛んでしまうのである。

ところでそもそも地図にあっては、一般図 general map 以外は何らかの主題図である。つまり主題図はどれをとっても「特定の利用者グループ」向けに配慮して作成されると言える。だからこのような項目見出しは無意味で、分類に困った編集側がひねり出した区分用語としか考えられず、読者に対して適切とは言い難い。

以上は前置きで、本論は以下のとおりである。

「歴史地図」が問題である。

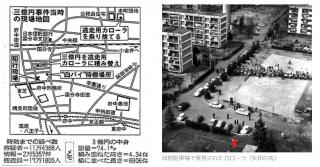

特定の「利用者グループを指向」して作られている「歴史地図」とは何だろう。

それは「歴史理解」ないし「歴史好き」のために、「その利用を念頭に」「作成された」地図と言っていいだろう。

その典型は、学習教材の「日本史地図帳」ないし「世界史地図帳」である。

だから「歴史地図」が「利用者グループ指向地図」であると言えば、そのかぎりで間違いではない。

つまりその項に従属する「歴史地図」という小見出しまでは、配列上の誤りはない。

問題は、その解説記述である。

「歴史的事件や文化財,歴史地名が印字された歴史地図は主題図の一種であり,その時代の景観も考慮された地図になっている」。

この文章も、ここまではとくに問題ない。

しかし続けて「行基図」「国絵図」「東海道分間絵図」「伊能忠敬の作成した日本地図」を持ち出し「歴史地図とは,現代から見ればいかにもその時代を彷彿とさせる古さを感じさせるものであるが,発行当時にさかのぼれば最新の情報が盛り込まれた地図であった。したがって,歴史地図はその時代の人々の地域像や世界像が表現された媒体であったに違いない」と書き、「東海道分間絵図」の一部まで挿図として掲げるに至っては、混乱から誤謬の域に足を踏み入れてしまっているのである。

「行基図」はいざ知らず、「国絵図」「東海道分間絵図」「伊能忠敬の作成した日本地図」は、「歴史理解のために」「作成」された地図ではない。

それは、同時代の一般図にほかならない。

同時代の一般図は、後世「古地図」ないし「地図史料」となり得るけれども、それは「歴史地図」ではない。

さすがに『地図学用語辞典』は「辞典」だけあってその点をはっきり区別し、「歴史地図 historical map」の項に「古地図はそれが作成された当時の状況を示すのに対し、歴史地図は、その編集者・作成者の歴史に対する解釈が反映する」と書いている。

これは1985年の初版であるが、1998年の増補改訂版においても変更はない。

また『図説 地図事典』(1984年)においても、「歴史地図」の項に「その時代にかかれた地図は古地図と現在呼んでいて、決して歴史地図という呼び方の中に入っていない」と明快である(これらに関連して、古地図類および旧版地図とデジタル社会について述べた拙著『地図・場所・記憶』〈2010年〉はいささかの参考となるはずである)。

本書の企画編集段階では、「歴史地図」は当時ではなく後世になって当時を読むためにつくられた地図であることを踏まえて、「利用者グループ指向地図」として例示し執筆依頼したのだろう。そうであるにもかかわらず、執筆者は「歴史」=「古い」という安直構図に引きずられて「古地図」(地図史料)を持ち出してしまい、自分のみならず読者を混乱させ、誤解させることになったのである。

もちろんhistorical mapで検索すれば、いわゆる「古地図」もヒットすることは確かである。しかし日本語では「歴史地図」と「歴史的地図」とは異なる。その意味差に敏感でないとしたら、日本語のジテン解説としては失格である。

権威あるべき「事典」なのだから、曖昧ないし混乱した使われ方も含めて、「歴史地図」と「古地図」との弁別を解説すべきである。

「書評」には「適切ではない」と婉曲に書いたが、これは不十分な執筆準備と認識がもたらした「誤記」と言われても弁明できない。

「事典」を名乗る限り、まして「学会監修」を謳うのであれば、単なる説明不足やミステイクと言って済まされることがらではない。

この事例は、「監修」とはいっても、実際は項目選定と執筆割り当てに終始しただけなのではないか、という疑念をも生じさせるのである。

そもそも「歴史地図」は、地図の本質にかかわるきわめて重要な用語である。

本書の編集にあたっては、先行の地図ジテン類の項目をすべて検討したのだろうから(そうしなかったとしたら論外である)、本書は意識的に「歴史地図」を項目立てから外し、「その他大勢」に放り込んで済まそうした、あるいは済ませられる程度の用語としか認識していなかった、ということになる。

だから誤謬は単に執筆の問題ではなく、企画編集段階において派生していたのである。

「歴史地図」は、地図作製の「時代性」というよりも、その「時制」をダイレクトに露呈する。

その究極の例は、プレートテクトニクスによる「大陸移動図」であろう。

億年を単位とする地球物理のステージで見れば、現「世界地図」も過去と未来の大陸図に挟まれた一幕図である。

つまり、地図が「表現」であるかぎり、意識するしないにかかわらずそこに「時制」はついて回るのである。

通常の「歴史地図」とは時間のベクトルが逆向きだが、地図の「時制」にかかわる身近な例として「天気(予報)図」や「ハザードマップ(浸水予測図ほか)」「都市計画(基本)図」などが挙げられる。しかし本書において地図の時制が意識された様子はなく、これらの語での立項もない。諸地図は基本的に現在の断面ないし側面と弁えられるらしい。

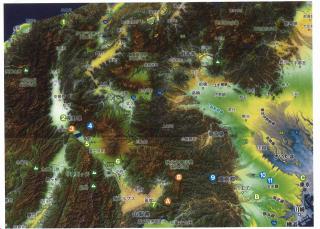

以下の画像は、往年の学者には「プツゲル」の名で知られた歴史地図帳の日本語版である。

昨今は英語式にプツガーと言うが、それすら知らない地理・地図関係者が多いらしい。

F・W・プツゲル(1849-1913)がFW Putzgers HistorischerSchul-Atlasをはじめてリリースしたのは1877年であった。

この「歴史地図帳」はドイツの教科書として今なお使用されていて、以下はその日本語訳である。

英語圏の「歴史地図」としてポピュラーなのは、1979年に日本語版が出た『朝日=タイムズ世界歴史地図』である。

(つづく)