前述のように、中野駅周辺の地形は人為的に大きく変容した。

一般に、近代都市における人為的地形変容の第一は平坦化と緩傾斜化である。その手法は、切土と盛土(埋立)を基本とする。そうして、本ブログ「桜と川底 ―神田川豊橋から」(2024・4・5)でも指摘したように、ダンプカーや重機などの土木モータリゼーションが一般化する以前は、切土と盛土はほぼ一体のプロセスに収められ、出現した土砂は至近の作業に用いられたはずである。

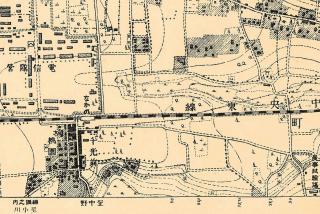

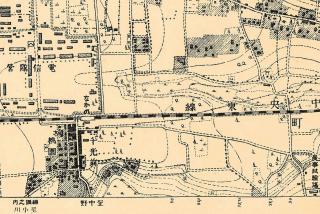

中野駅南側が広く削平されたのは、桃園川の谷地形と整合させるためであった。だから削平土砂は谷の盛土として利用されたはずである。1929年(昭和4)修正測図の左下、「中野駅前」の「前」の字の左で等高線が一部消えているのは、谷が緩傾斜化され新開道路下には盛土が為されたことを示しているだろう。

さて、次の写真は1972年(昭和47)刊『中野区史 昭和編』46ページに掲載された「戦争直後の中野駅北口」である。キャプションにはつづいて「強制疎開の後のあき地にマーケットが建ち並び始めた(昭和20年ごろ)」とあるが、写真を見るかぎり「あき地に」は不適切で、ただしくは「あき地下に」でなければならない。

ぼやけたモノクロ写真だが、中野駅北口の東側(左)と西側(右)の間に垂直な段差があり、強制疎開された東側の高位部と、屋台のようなマーケットと人並が写る低位部を明確に分けているのがわかる。現在の北口にはこのような段差は見あたらない。そのかわり、下の写真のようなスロープ地形が認められるのである。

念のため述べておくと、この写真右側の線路とホームのある高位部はかつての地表面で、撮影位置は掘削されてできた人為地形の凹部である。

上の2つの写真から推理できるのは、中野駅に北口広場を設けるため戦後に強制疎開地の一部を収用し、切り通された中野通りとその付属地の凹部に整合させるように削平、かつスロープ化したというプロセスであろう。北口広場の削平は戦前に行われた南口のそれに合わせるように実施された。つまり現在の北口と南口の改札が平面で一直線化している状態は、戦後誕生したと考えられるのである。

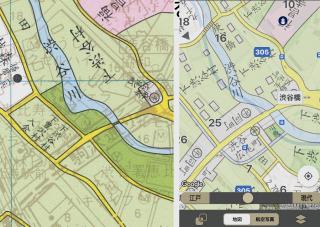

「ガード下」の話が駅前広場にまで発展してしまったが、中野駅のガード話の最後に、地図にみられるもうひとつのガードに触れておこう。本項その1とその2で掲げた2つの地図の右端に、鉄道線に南北に交差する道路が見える。

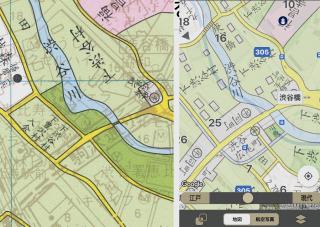

その1つまり1909年図ではそのあたりの線路の南側に斜面記号が付され、鉄道敷設にあたって盛土されたことが分かるが、道路とは平面交差ですなわちそこは踏切である。しかしその20年後の図では、中野通りのガード同様のアンダーパスとなり、道は交差部の南側から削平されたことが斜面記号でわかるのである。

この交差部の北側は1909年図で明確なように、谷底に水田を伴った谷戸川の谷であった。それが20年後にはまったく宅地化されてしまう。区画整理も耕地整理もないにわかづくりの宅地でも、斜面は切り崩され、水田跡は幾許かの盛土も為されただろう。平面でなければ家は建たないからである。等高線が自信無げに消えかかっているのは、そのことを示しているように思われる。

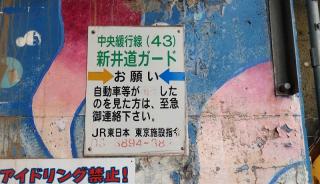

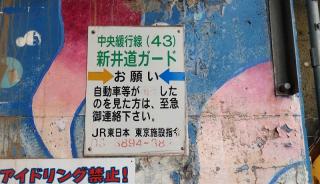

さて、中野駅東のアンダーパス・ガードの現状は下の写真(線路の南すなわち高位側から撮影)で、その名前はさらにその下にあるのように「新井道」という。

上の写真では、左手すなわち西側が切り通しの石垣となっているのに注意されたい。

下の写真で「中央緩行線(43)」の「緩行線」と「43」の意味が気になるが、掲示板の「JR東日本 東京施設指令」に問い合わせるのも気が引ける(かつてガードの名称を電話で訊いたことがあるが、理由を聞かれたり回答までに何度もやりとりしたりして結構面倒)ため、ここでは中野通りのガードが「中央緩行線(44)」で「新井道」のほうが若いナンバー、かつほぼ同時に造成、設置されたであろうことを指摘するだけにしておく。

それよりも重要と思われるのは中野通りのガードが「新井」、こちらは「新井道」とされていることである。「新井道」とはここから約1㎞北の「新井薬師」への参詣道の意であろう。この道は南西約2.9㎞に所在する堀之内妙法寺をつないでもいて、「中野通り」よりはよほど古い道なのである。

前回の地図をみると、中野停車場の改札は線路の北側に置かれたようだ。ただし駅舎は南側である。改札を出れば目前は「電信隊」の正門。電信隊に用なく、そこから南東約1.7kmに所在した青梅街道沿いの中野町役場に向かうには、改札を出て左手を踏切で越え、停車場南側の新興商店街を抜けなければならない。

甲州街道と中野町役場はこの地図の範囲外で、南に接する「中野」図幅に描かれている。前図のタイトルが「新井」であるのは、1889年(明治22)江古田村などとともに野方村に統合された新井村には「新井薬師」で著名な梅照院が所在し近隣には花街も形成されていて、村名(野方)よりも「新井」の名のほうが地域名として広く認識されていたからであろう。現在では鉄道駅名が地域名を代表するようにもなっているが、当時「中野」は青梅街道の宿駅名として認識され、街道沿いの町場が繁華だったのである。

さて、問題は現在の中央線中野駅「ガード」である。

中野駅のホーム下にガードが所在するのは、線路が持ち上げられて高架にされたのではなく、その下を通る道路一帯が掘下げられたからである。

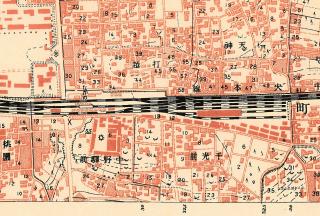

次の図を見ていただこう。1:10000地形図「新井」の1929年(昭和4)修正測図(空中写真測量。1931年部分修正)の一部である。

駅の西側には中野通りが南北に通り、線路との交差部に頭合わせで1対の半円記号が付され、アンダーパスであることが明示されている。すなわち平坦な段丘面は、新しい南北道路のために掘下げられたのである。それだけでない、駅南側の中野通り両側には内向き2条の「斜面」記号が新たに付け加えられ、下辺の桃園川の谷壁を示す等高線部まで続いている。中野通りは線路下を切り通すと同時にその南側も広く削平し、桃園川の谷にゆるやかにつながるように駅南側の地形が人為的につくり変えられたのである。また駅の改札は南口にも設けられたと思われ、南口から中野通りに出る小道がつくられているのも読み取れる。

しからばこの「立体化」はいつ為されたものであろうか。一般的には、積極的な都市大改造の契機となった関東大震災(1923年:大正12、9月1日)の復興事業においてであろうと考えられる。しかし、次の文章をご覧いただきたい。

中野駅まで行くと、駅のすぐ先の線路がブリッジになって、鉄橋だから這って渡るかどうかしなくては難しいように見えた。相当の高さのガードである。この場所は以前には踏切になっていたが、ちょっと前の道路工事で線路の下に広い道を通したので、踏切がガードに変じたわけだ。高田馬場のところのガード、新大久保のガードなども、最近までは路面に続く踏切であった。

これは井伏鱒二(1898‐1993)の『荻窪風土記』の第2章「関東大震災直後」の一節である。著者は「七日になれば中央線の汽車が立川まで来るようになる」と聞いて、郷里の福山(広島県安那郡加茂村)に帰ろうと大久保駅から線路伝いに立川駅まで歩いたのである。この後を読むかぎり、立川から塩尻経由で名古屋乗り換え、3日ほどかかって無事福山に着いたようだ。

結論を言えば、中野駅の「ガード」ができたのは大震災直前、上掲地図の6年ほど前だったのである。個々のガードには、橋梁同様、保守のために固有名詞が付される。下の写真のように、中野通りのガードは「新井ガード」という。

中野駅の南北は中野通り開削を通じて新たな地形が創出された。すなわち、自然地形の①段丘面、②開析谷壁、③開析谷底のほかに、人工地形の凹部が加わったわけである。

インターネット閲覧可能な国土地理院の「数値地図25000(土地条件)」の中野駅周辺部では、当該人工地形は薄茶色によって示され、それは凡例の「凹地・浅い谷」に該当する。凡例には「人工地形」の項もあるが、それは「農耕平坦化地、切土地、高い盛土地、盛土地・埋立地、干拓地、改変工事中の区域」の6目のみであって、残念ながら人工的な削平・切土地は示されない。

埋立・盛土にくらべて切土は地盤的には安全性が高いことによるのだろうが、概念としては切土も人工地形である。地形の生成を閲したい向きにはこの凡例記載は残念である。ちなみに、土地条件図の初期整備版(紙の地図「1:25000土地条件図 東京西北部」1981年印刷)では、この中野駅西側南北にひろがる人工凹部微地形はまったく無視されているのである。

(つづく)

先々月21日に亡くなった宮城まり子(1927 - 2020)が歌った「ガード下の靴磨き」(宮川哲夫作詞・利根一郎作曲)は、曲も詞も冒頭だけは憶えている。4拍子のスローテンポで、「紅い夕陽が ガードを染めて ビルの向うに 沈んだら」である。

1955年の大ヒット曲だが、それから8年後の1963年には「赤い夕日が 校舎を染めて 楡の木陰に 弾む声」(丘灯至夫作詞・遠藤実作曲)が大ヒットした。こちらはアップテンポ、舟木一夫(1944‐)歌う「高校三年生」である。

歌詞はいずれも「七・七・七・五」で、しかも初めの「七・五」の構図ほぼ同じである。ただし舞台景はくろぐろとした焼け跡風景から、「楡」の緑蔭を背景とした学園に転位した。まことに流行歌は、時代のマジョリティを写す鏡である。

今日顧みるに、都心の街角に夕日が射し込んでいたのは1960年代までのように思われる。しかも昨今目にする夕日は、5月はじめだから黄砂が原因と思うが、とろけたチーズのような色合である。「夕焼け」は夏の季語とされるが、幸いなことに「夕日」は季語とは無縁である。だから上記二つの流行歌は季節が特定されているわけでない。しかし黄砂現象は歴史以前から日本列島の春を襲っていたから、赤い夕日のシーンは春ではない証拠である。

しかしここで取り上げたいのは夕日や街の風景ではなく、ガードという存在についてである。それはわれわれにとっては轟音を伴う鉄の建造物で、低く暗く、時に雨水したたる記憶と結びついている。

「ガード」とは不思議な言葉である。ネットをいくら調べても「guard:防護」しか出てこない。それもそのはず、ガードの語源は英語の girder(ガーダー)で、そもそもは建築用語、けた(桁)や 大はり(大梁)を指すものだそうだ(『日本国語大辞典』)。ガードは明治期も終わり頃から、鉄道高架橋を指す言葉として使われだしたらしい。しかし鉄道用語としては、この施設のただしい呼称は「高架橋」である。ということは、つまるところガードは「橋」なのである。それも鉄道用の橋なのだが、河川を渡るものは別して「鉄橋」と言う。したがって日本語の「ガード」は、人間や車が通る道の上に架けられた鉄道用の鉄の橋の謂いである。

今回取り上げるガードは都区内の2か所、中央線中野駅のガードと山手線渋谷駅のそれである。まずは中野駅のガードから。

上掲は中野駅の西を南北に通る中野通りのガードを、駅北口広場側から撮った写真である。

ご存知のように、現在中野駅とその近辺は再開発の真最中で、駅前北口の中野区役所はこの5月7日に約200m離れた新庁舎に移転するし、その東隣の中野サンプラザはすでに昨年7月閉館、解体と再開発の待機中である。また中野駅そのものにも鉄骨が立ち並び地面が掘下げられ、巨大な変容を遂げようとしている。

先月4回にわたって行った早稲田大学エクステンションセンター中野校の講座「東京の微地形」シリーズの第14回目「中野区の微地形」は、旧野方町エリアと旧中野町エリアの2つに分けた屋内講義と屋外巡見の交互形式で、「ガード」を取り上げたのは第2回目の巡見時であった。中野通りの「ガード」脇の中野駅北口広場を集合場所として、出発冒頭にまず解説したのはその北口広場の微地形についてである。

先に行った屋内講義では、自然地形上中野区内のいかなる場所も①段丘面、②段丘開析谷の谷壁(こくへき)、③段丘開析谷の谷底(こくてい)のいずれかに分類されることを説明したのだが、しからばこの北口広場はいずれに該当するかとまず設問を提示する。

その際想起してもらったのは、中央線の前身である甲武鉄道が敷設された1889年(明治22)当時の光景である。

新宿以西の停車場は、中野、境(現在の武蔵境)、国分寺、立川、そして八王子の5箇所で、改札もそれぞれ一箇所あるかぎりだった。線路は今日のような高架ではなく、基本は地表すなわち平坦な段丘面に敷設され、一部分が土手や切通しとされたのみである。既存の道路とは、平面交差つまり踏切が普通であった。中野停車場も例外ではなく、線路とホームは平坦な地面すなわち段丘面に敷設され、北口におかれた改札も同一面にあった。

当初「ガード」は存在しなかったのである。

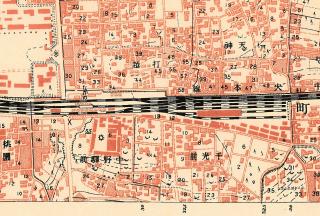

下掲は1:10000地形図「新井」の一部で、停車場開設当初から20年後の1909年(同42)の様子である。

上の地図の左側、「なかの」停車場は現在の中野駅とほぼ同じ位置である。中央線の北では桃園川の支流谷戸川の谷が水田を伴って東に向かい、中野停車場の南、図の下辺、等高線の集中は桃園川の谷壁(こくへき)で、谷底(こくてい)には水田も健在である。左上「電信隊営」の敷地を囲んでいるのは「土囲」(土手)をあらわした記号で、崖ではない。また、停車場の西側で線路と踏切で直交しているのは現在の中野通りではなく、その西側の細い商店街にあたる路地で、「中野通り」はまだ存在していない。

すなわちここに示されている「地形」は、ゆるく東に傾斜した平坦面(段丘面)とそれを開析する谷の斜面(開析谷壁)、そしてその谷底(水田)で、鉄道線路は平坦面を走っている。

そうして、この地形図の図幅名が「中野」ではなく「新井」であることに注意されたい。また駅前集落も、生類憐み犬小屋囲跡軍事施設をあてこんだにわかづくりの家並であることがわかるだろう。

(つづく)

2024年4月4日、後期高齢者となって第二日目。

早稲田大学エクステンションセンター中野校の春の講義(23区の微地形の第14回目「中野区の微地形」)第1日目の後、事務局から発行してもらった図書館カード交付申請書をもって本校図書館へ。

約半世紀前、4年間学費を納めたものの中退者には図書館の利用権なく、オープンカレッジ講師の資格でようやく1年ごとの利用が可能。

それも公共図書館ばかりでは仕事にならないので、致し方ない仕儀。

発行まで15分かかるというので、約半世紀前の濃厚な記憶が固結しているグランド坂下路地の「志乃ぶ」(おでん屋。午後5時過ぎで開店しており、教員らしい何人かの男の顔がカウンターに見えた)前から都電の終点を抜け、神田川の豊橋に向かったが、神田川の両岸は桜開花真最中。

とくに右岸は新学期らしく外国人も含め多くの人がそぞろ歩き、桜並木にカメラを向けていた。

上下掲はそれから仲之橋まで撮りながら時間をつぶしたうちの2枚。

豊橋の上から川底を見下ろす。

「早稲田」の地名が示すように、このあたりの神田川両岸は水田地帯であった。

神田川はその灌漑および排水路とされていて、水流は細流分岐していた。

5万分1はもちろんのこと2万5千分1や2万分1でも、旧版地形図の河流は「総描」の結果であり、水路すべてが描かれているわけではない。

また稲作の水面も、地表とはそれほどの高低差をもたなかったはずである。

下の写真にみえる現在の深い川底(橋桁から5~6m下)は、近代以降このエリアの宅地化の進展に伴って加えられた洪水対策の結果である。

流路を直線化し、かつ掘下げるのは河川改修の常道で、震災復興事業の一環として行われたのが主だったはずである。

以上は実証抜きで言うのだが、下の写真(豊橋上から上流を撮影)で河床に露出しているのは約100万年前に形成された上総層群で、砂泥が半固結した柔らかい海成層。

これは早稲田大学の久保純子先生(自然地理学・地形学)にお聞きしたことだから、確かな話である。

付け加えれば地表面から数メートル下の川底ではあるけれど、だからと言ってその分すべて掘下げられたわけではない。

土木工事で出た土はどこかに処分しなければならない。

搬出と敷置の労度すなわち経費は、掘削同等と言えないまでもけっして侮れるものではない。

国土地理院の「数値地図25000(土地条件)」をインターネット閲覧すれば、ここ神田川両岸一帯は「人工地形」で、それも「盛土地・埋立地」である。

つまり掘出された川底の砂泥や礫は、即刻近隣の盛土に用いられたと考えるのが妥当である。

日本地図センターが1984年に複製発行した「五千分一東京図測量原図」36面のうち、1883年作成の「東京府武蔵国北豊島郡高田村近傍図」に見える現在の豊橋付近の畦道の標高は(複製の精度が悪いため数字を読み取るのが困難だが)、判読すれば7.8mかと思われる(図はスマホアプリの「東京時層地図」にも収録されているが、精度はさらに劣化していて標高数値は判読も困難)。

現在の標高値は8.4m前後だから、畦道から水田の底までの差を考えると土地は1m弱かさ上げされたと考えられる。つまり掘下げ深度は「数メートル、マイナス盛土分約1メートル」となる。盛土は1m弱だが、氾濫時を考えれば、その高さのもつ意味は大きい。

もちろん川幅は両岸水田地帯よりずっと狭いから、掘削の深さと盛土の高さはつり合わない。しかし切土と盛土は、一定範囲の場所での土塊の転位という形で為されるのが合理であることは、間違いないのである。

早稲田大学の久保純子先生から依頼で、青山学院大学で開催された日本地理学会春期大会の巡見のために、3月21日木曜日は朝から1日歩きであった。

渋谷川を案内するには『「春の小川」はなぜ消えたか』著者の田原光泰さんを措くわけにはいかないので、私が午前の部、田原氏が午後の部を担当。

当日は晴れ、ただし気温低下のなか総勢25名、合計5時間半におよぶ巡行となった。

上掲写真は、スタート地点の麻布十番一の橋公園付近の「古川地下調節池排水施設」だが、それは古川一の橋至近でも、その上流右岸に所在する。

しかしグーグルマップでは、位置表示が下流の公園内におかれていて間違っている。

ワイヤレスマイクの調子が悪かったため、参加者には「グーグルマップを鵜呑みにしてはいけない例」のコメントが聞こえたかどうか。

今回の巡見の山場は「がま池谷」。

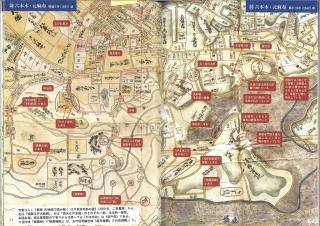

江戸中期までは谷全体が「谷戸田」で、その谷頭付近につくられた灌漑用水池が「がま池」である(下掲。拙著『古地図で読み解く 江戸東京地形の謎』p.72)。

そのことを見てもらうために、当該灌漑用水路跡を歩き、およそ道らしくない「隙間」と旧灌漑用水池ダム直下谷底の木造住宅を抜けて、それを足下とする谷頭付近から指呼の間、六本木ヒルズのビル棟が早春午後の陽に照らされて直立する様(本年1月1日の本ブログ写真を参照)を確認した。

ちなみに「すりばち」同様、川跡を即「暗渠」とする“ウケ流行り”は、地理学や地学とは無縁であることを、あらためて指摘しておいた。

地下構造を確認せず、あるいは行政文書や土木記録等へのアクセスなしで「川跡」を歩き、それを「暗渠」として云々するのは、およそ遊びにすぎないからである。

ただ私が計画した午前の部はそもそも無謀だったようで、速足を専らとしても上掲予定コースの「いもり川」以降はショートカットせざるを得なかった。

旧いもり川の渋谷川との合流端跡「広尾一丁目児童遊園地」を見学してから、バスで並木橋まで直行。

並木橋から渋谷川開渠部に沿い、稲荷橋広場からエスカレーターで地下に潜って、UPLIGHT Cafe前で渋谷川構造物を見学、昼食休憩のために一旦解散する。

午後の部は、渋谷駅前の人混みを抜け、宇田川とその支流の春の小川の二つの源流を確認して、初台駅前(玉川上水跡)で終了。

合計約2万歩、そのうえ内容過剰、「濃すぎる一日」だったか。

上掲はJCIIフォトサロンで開催中(2024年3月5日から31日まで)の石山貴美子作品展「マネキン」から、「a-21 1995年2月11日」。

今年か来年、Collegioから刊行予定の佐山則夫詩集第6冊目の表紙には、これを使わせていただこうと思っている。

日刊ゲンダイ連載「流される日々」(五木寛之)の写真家として知られる石山さんとは古いお付き合いで、お話しして了解を得ているが、さて装丁はどんなふうにしようかと。

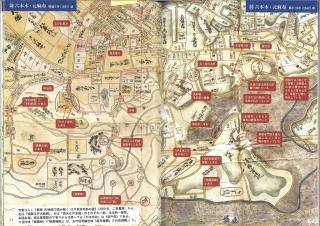

左『復元江戸情報地図』(1994年刊)の一部/右『大江戸今昔めぐり』(2017年リリース)の一部

* * * *

facebookでHistorical mapsというサイトを見ていると、欧米を中心としたいろいろな「歴史地図」が登場するが、たまに「古地図」の例示が混入する。

講座では機会あるごとに言い、またあちこち(このサイトでも)で書いているが、日本語の「古地図」(old maps)と「歴史地図」(historical maps) はまったく別概念で、前者は過去における現在の空間認知表現、後者は現在における過去の空間認知表現、つまり表現の時間ベクトルが異なるのである。「古地図は最新地図」という、一見矛盾した謂いが成立する所以である(拙著『地図・場所・記憶』『古地図で読み解く 江戸東京地形の謎』等参照)。

日本地図学会監修『地図の事典』(朝倉書店刊、2021年、18000円)ではそのことがまったく理解されておらず、間違った説明が堂々と掲載されていた(132ページ「歴史地図」の項)のには驚いた。

版元の編集部にメールして増刷時には書き直させたが、他の訂正箇所を問い合わせたところ、それ以外でも私が気づいたいくつかの誤りや疑問点は考慮されていないらしい。

高額本だから公共図書館でも所蔵はかぎられ、まして改版本を見る機会は一般にはほとんどない。

良心的な版元ないし編著者(この場合日本地図学会)ならば、いずれかがネットで訂正を公告して然るべきと思うが、どうだろうか。

* * * *

ところで昨今の地図は、スマホで見るものと相場が定まった。

そのスマホの「古地図」ならざる「歴史地図」アプリのひとつに、『大江戸今昔めぐり』がある。

毎年4回2・4・8・10月に講座をもつ早稲田大学エクステンションセンターで、私は東京23区を順番に、古地図および旧版地図を用いて地形とヒトの営みの話をしているが、この2月は13番目の渋谷区であった。

渋谷区エリアは江戸の「朱引き」線にかかる「府内外」の境界領域で、その市街地化の過程はきわめて興味深い。

例示のひとつとして、『復元江戸情報地図 1:6,500』 (朝日新聞社刊、1994年)の一部を使用した。

これはそのタイトルが示すように、信頼に足る典拠により当時の江戸府内を「復元」した著作物で、つまり「古地図」ではなく「歴史地図」である。

明治初期の大縮尺地図(参謀本部「五千分一東京図」)をベースとして、3年がかりで幕末の江戸を平面に描き上げたのは中川惠司氏(現88歳)だが、本の奥付には「監修児玉幸多、編集制作吉原健一郎・俵元昭・中川惠司」と4人の名が並ぶ。しかし中川氏以外は皆鬼籍に入った。

情報メディア激変の波濤、地図は常に最先端を走るらしく、この『復元江戸情報地図』はその後『江戸東京重ね地図』( CD-ROM版、2001年刊)、『江戸明治東京重ね地図』(DVD-ROM版、2004年刊)、そして『大江戸今昔めぐり』(アプリ版、2017年リリース)と、典型的なイノベーション・プロセスの末に、スマホ情報の母体となったのである。

アプリ版では、表示エリアは「江戸府内」から「東京23区」まで拡大され、今では「川越」そして「駿府」(静岡)版がリリース。さらに、「あなたの街の古地図を作りませんか?」と意欲的である。

しかし今日江戸時代の地図を作るとすれば、それは復元作業にほかならず、すなわち「歴史地図」である。

対して「古地図」とは、江戸時代までにつくられたもので、今日記録物(ドキュメント)としての価値をもつ地図の謂いであるから、この用い方は誤りである。ところが「あなたの街の歴史地図を作りませんか?」では、キャッチフレーズにはならないのだ。

「古地図」と「旧版地図」同様、里俗では言葉の概念が溶解し混淆しつつある。

だがもし「学」を目指すのであれば、『地図学用語辞典』(増補改訂版、1998年)に立ち帰る必要があるだろう。

* * * *

さて講座の準備中に気づいたのは、イノベーションに伴う内容改定の著しい例である。

冒頭に掲げた図をご覧いただきたい。

左が『復元江戸情報地図』、右が『大江戸今昔めぐり』のそれぞれ同一エリアである。

左図の左下、今の「駒沢通り」は渋谷橋以西のほとんどが欠けており、恵比寿駅近くに存在した、当時としては繁華な町並地(ちょうなみち)の「渋谷広尾町」がまったくネグレクトされていたのがわかるだろう(なお、左図中央から右下にかけての緑の帯は「川敷」である)。

『復元江戸情報地図』の段階では、中川氏も「府内」の精確、とくに武家屋敷のそれを示すのに精一杯だったのだろう。

内容がその時点で固定されてしまうモノ情報と、可塑性をもち随時変更可能なデジタル情報の差でもある。

繰り返すが、「古地図」とは往時の状況証拠すなわち「典拠」となり得るものの謂いである。

書籍であれアプリであれ、仮に「復元」とうたっていたとしても「歴史地図」は誤認を含む「表現」ないし「創作」であり、往時の典拠とはなり得ないのである。

久しぶりで再開します。

2月28日水曜日です。

詳細は右側の「お知らせ」からどうぞ。

「武蔵野地図学序説 その10」掲載の『別冊 武蔵野樹林』が発刊された(2024年1月25日)。

上掲は拙稿全5ページのうちの最初のページである。

ただし当号の内容はおもに角川武蔵野ミュージアムで展示の「サルバドール・ダリ 永遠の謎(エンドレス・エニグマ)」の図録となっている。

だから書店では販売せず、角川武蔵野ミュージアムのショップ販売という。

「武蔵野樹林」は角川文化振興財団発行の季刊誌だと思っていたら不定期発行、2023年3月刊の前々号はVol.12で、以降はVol.Noが付かない「別冊」となった(前号は角川武蔵野ミュージアム「ツタンカーメンの青春 全展示品紹介」)。

結局ミュージアム図録の付録のような感じだが、12回までと思っていた当連載を継続してくれているのは有難い。

ただし次号は今年中に刊行となるかどうか。

12回までの原稿は仕上げてしまって、単行本に備えておいたほうが良いかもしれない。