俳号を「青崖」ないし「崖青」というのは「生涯一青少年」のつもりだったのですが、寺山修司に次のような歌があって、人に訊かれたらこれが号の根拠だと言おうかなとも思っています。

亡き父の歯刷子一つ捨てにゆき断崖の青しばらく見つむ

(寺山修司『田園に死す』1965)

ここ10年ほど毎月10句掲載していただいている「秋桜」という俳誌の近作のひとつは次のようなもので、くくってタイトルを「真夜中の崖」としました。

真夜中に水の光りて満ちてくる

真夜中に鏡屋二人訪ね来る

真夜中にうしろの正面私だけ

真夜中に鍋割峠に埋めに行く

真夜中に天神様の細道で

真夜中に灰撒人と成申

真夜中に崩橋渡つて沓掛けて

真夜中に崖鳥来い来い言うて翔ぶ

真夜中に崖猫ならはるよろしおす

真夜中に飛行崖来て待つてゐる

まあ、最後の一句は「天空の城ラピュタ」というより、ハリウッド映画「アバター」のポスターが頭にあったのですが・・・

この11月30日の内閣告示から、公用文や新聞にも「崖」という文字を使用することが「可」となりました。

いわゆる改定常用漢字です。

戦後間もなく日本語の表記規範とされた「当用漢字」(昭和21年内閣告示)1850字、およびその後ややゆるやかな表記「目安」とされた「常用漢字」1945字のなかにも、「岸」や「涯」はあっても、「崖」という文字は外されていて、いわば文字の「ママコ」扱い。今度の追加196字のなかに入りこんだ裏にはどのような判断があったものか。

常用漢字という考え方自体は大正12年、昭和6年、昭和17年とそれぞれに結節があったようですが、そこも多少の穿鑿をしたくなる。

いずれにしても、このブログのタイトルにも堂々と「崖」という文字が使えるようになってオメデタイわけですが、それでもすでに公文書では「急斜面」のほうが普及していて、今後も「崖」を見かけることはあまりないと思われます。

「崖」という文字、そしてその「音」はつまりは「情動的」であって、タテマエ上アイマイを嫌う公文書にはなじまないのですね。

詩人の高良留美子(こうらるみこ)さんに、『崖下の道』という詩集があります(2006年)。

そのタイトルになった1編、全20行の最初は「その崖下の道を通るとき/彼女はいつも/十歳の少女に戻っていなければならない/その崖下の道を通るとき」の4行ではじまり、そしてそれがまた繰り返されておわるのです。

この作品の具体的な背景が何であるのか、何故10歳の少女に戻らなければならないか、作者の内面に深く刻まれた幼時体験があるはずですが、その詮索は措いて、「崖下」という設定だけを取出してみると、あたりまえのことながら、崖下を通る自分はそのことによって一種の圧迫を感じており、同時に、崖下の道を通る自分を見る「もうひとりの自分」の存在を前提としていることがわかります。

崖は、常ならざる危うきもの、容赦ない厳しいもの、そして瞬時の結末、を暗示します。

崖下ではなく、崖上からの目撃視線で梶井基次郎の作品とは別に思い起こされるのは、昭和31年(1956)に中央公論新人賞を得てベストセラーとなり、幾度か映像化もされた、深沢七郎の小説「楢山節考」です。

70になったらお山へ行く、姥捨てならぬ棄老の掟のある山村の、主人公おりん婆さんの、優しくも気丈、美しくさえあるお山行きの場面がクライマックスですが、背負っていった母親をおいて、山を下りかけた辰平が眼下にみとめたのは、お山行きから逃げ出した「又やん」が息子に雁字搦めに縛られたまま谷につき落とされる崖縁であり、そのとき谷底から「湧き上るように舞い上って」きたカラスの大群でした。

もちろん「楢山節考」はフィクションですからそのような「事実」を提示しているわけではありません。しかし、高良留美子さんの詩にオーバーラップさせて言えば、「その崖の上に立つとき/ひとはみな○○歳であった/その崖の上に立つとき」ということがなかったとは言えず、むしろその蓋然性が高いからこそ、「語りて平地人を戦慄せしめ」(柳田国男『遠野物語』)たといっていいのです。

もうひとつつけ加えれば、それは「時の崖」ともいうべき問題性で、作家の安部公房にボクサーの独白体をとった同名の短編がありますが、日本列島の都市部に本格的に出現しつつある「高齢化社会」がもたらす状況を崖にたとえることも、あながち荒唐無稽ではないのです。

高齢者のための負担が過重となる一方で、カネやモノ以外での価値創出を見いだせていない「東京」は、とりわけ若い世代の貧困化と閉塞感を増大させていくほかありません。

「現代の予言書」とされるドストエフスキーの老人殺し小説『罪と罰』のもうひとりの主人公は、その舞台ペテルブルグであると言われるほどに、かの長編は都市小説なのですが、「東京」という主人公が、無前提の「敬老」から「棄老」の谷に傾斜せざるを得ないとしても、その舞台に生きる私たちは、退場時間というもうひとつの「時の崖」までの距離を測り、その役割を精一杯つとめる義務があるというべきでしょう。

今日、東京の「アザブ」といえば、「ヒロオ」「シロガネ」と並び、スタイリッシュでハイソな町並がイメージされ、高級住宅地として知られています。

歴史学者にして日本歴史地理学会創設者の一人である吉田東伍(1864~1918)は、大著『大日本地名辞書』(増補版)の第6巻(坂東)の「武蔵(東京)麻布区」の項で、麻布については次のように記し、軟質土壌の台地とそれを刻む谷筋に展開する地形を簡潔に言い表わしています。

「全く丘陵の上に居り、地勢高下均整ならず、崖谷分裂して、山丘起伏多し、大小の邸宅、商工の民巷、其間に密布す。大略、中央を六本木と云ひ、其東を飯倉とし、飯倉の北を市兵衛町(霊南坂)とし、市兵衛町の西隣今井谷は六本木の北とす。麻布本村とは、六本木の南にして、其間に日窪(ヒガクボ)の低地あり、桜田町は西偏に在りて、南北にわたり、其南を広尾(ヒロオ)と云ひ、其北を龍土と云ふ。今人口六万、台地の高頂約三十米突」。

そもそも麻布(アザブ)という地名は、北条氏の「役帳」にあるといいますから江戸以前からの地名。天正5年の麻布善福寺の文書にも「阿佐布」とみえる由で、一般には「調布」と同様、古代の租庸調つまり租税地名と理解されているようですが、麻布については既に江戸時代の地誌『御府内備考』(巻之七十五)で、「是等の説皆文字にもとつきての牽強にしてその據をしらず」と、俗説退けられている。同じ「麻」地名でも「アサオ」と訓じる「麻生」は川崎市の多摩丘陵地域にある古くからの地名(元弘3年の文書にあり)で、「アソウ」「アサオ」は秋田県から大分県まで全国に分布する。

「麻布・アザブ」のほうは、小字名(こあざな)として、これも実は全国に散在する地名のひとつで、たとえば宮城県栗原市や新潟県三条市にもあって、いずれも崩れやすい危険地区として知られています。とくに前者は2008年6月の岩手・宮城内陸地震の際には大きな崖崩れをおこし、一帯住民が避難する事態に至ったところ(太宰幸子、2010)。

地名研究者の間では、「麻」の字もよく用いられる「アズ」「アゾ」「アザ」地名は「崩壊地名」のひとつとして知られていて、東京では板橋区の「小豆沢」(あずさわ)もその例。江戸中期の国学者田中道麿は「アズ」(「坍」と表記)について「字鏡に坍、崩岸也、久豆礼又阿須とある是也、俗に云がけの危き所也」と説いたといいます。

危険地名といえば、同じ港区で隣接する飯倉(いいぐら)も同様で、「磐座」(イワクラ)という言葉もあるように、「倉」(クラ)は岩場や断崖、谷を表す地形用語(松永美吉「民俗地名語彙辞典」上『日本民俗文化資料集成』13、1994)。だから「大倉」や「石倉」「岩倉」は倉庫を指したものではなくて崖の謂いで、「倉沢」といえば岩場の沢登りするようなところ。飯倉を伊勢神宮領とみとめた寿永3年(1184)年の源頼朝寄進状を根拠に、飯倉を贄倉とする地名由来説があるけれど、飯倉はこれまた全国にまたがる地名で、それがすべて伊勢神宮領かというと疑問が残る。むしろ「最初の地名」は、その場所が安全かそうでないかを判断ベースにした自然地名であったと考えるのが自然で、「歴史以前」というより「米以前」、つまり縄文時代から今日につづくとかんがえるほうが、人口に膾炙した「歴史」物語への付会を免れてよほど健康的である。だから、「世界都市東京」の地名といえどもそのいくつかは、今日でいえば元来は「山岳用語」の類であったとみてよいのです。

真っ白いコンクリートや光るガラス、舗石で被覆された現代都市も、一枚めくれば大地の生理が脈打っている。江戸・東京の街は、硬い岩盤が露出するニューヨークなどとは異質な、未固結火山噴出物で厚く覆われた台地あるいはドロドロの沖積地の上に辛うじてすえられた建物群であって、伝統に即して言えば「浮世都市」にほかならなかったのです。

実際、港区麻布台一丁目から東麻布、隣接する六本木一帯と西麻布、元麻布、そして南麻布にかけては、東京都建設局河川部のインターネットサイト「土砂災害危険箇所マップ」でも急傾斜地崩壊危険箇所約30箇所を数える、都内でも有数の崖集中地区。

なかでも麻布発祥の地である旧麻布本村町は、現在の元麻布1・2丁目。元来は麻布台地の東端から古川谷(麻布十番)の西斜面にかけて広がる麻布善福寺の寺域。

善福寺は江戸でも浅草寺につぐ古刹で、天長元年(824年)空海の開山と伝えます。今日その後背台地上には、巨大卒塔婆然として「元麻布ヒルズフォレストタワー」がのさばっているけれども、そのさらに奥には、麻布七不思議のひとつ、蟇(がま)池という古来の「パワースポット」が、台地面の窪地にうずくまっていたのでした。

一方、これまでの文脈上興味深い崖地といえば、場所が多少北にずれるものの、霊友会の巨大な「釈迦殿」と東京タワーを見上げる谷底地、旧麻布我善坊町(あざぶがぜんぼうちょう)。谷底であるにもかかわらず、現在の住居表示は麻布台一丁目。これまた麻布七不思議に数えられる我善坊ですが、元来は龕前堂谷と記すのが正しく、寛永3年(1626)の徳川秀忠夫人お江の方の遺言による、江戸で初めてといわれる火葬にあたり、増上寺から六本木の火葬地に至る葬儀経路やその設備跡にちなむ、という地名由来説が有力。

とは言っても場所柄だけに、バブル期の地上げにさらされ、しかし再開発は中断。部分的には廃墟の雰囲気もある一帯でしたが、最近では北側の崖部分から開発は再開されたような趣。とりあえずはピカピカのビルが、崖の崩壊を止める擁壁がわりになってくれることでしょう。

もうひとつ加えておけば、西麻布四丁目の首都高速3号線の「高樹町(たかぎちょう)出入口」(インターチェンジ)は、旧地名青山高樹町(現南青山6~7丁目)にちなむものですが、京王線芦花公園駅で知られる徳富蘆花と愛子夫人の二人は明治40年までこの高樹町に借家住まいしていて、そこから徒歩、現在の芦花公園まで歩き、ベストセラー『不如帰』(ほととぎす)の印税をつぎこんで自邸をもとめ、粕谷に移り住んだのは同年2月も末のことでした(『みみずのたはこと』)。

そうして、岡本太郎の母親、岡本(旧姓大貫)かの子は青山墓地入口に近い青山南町の実家別邸に生れ、結婚して後ここ高樹町に住まいし、そこで亡くなりました。「東京地形小説」のひとつとして知られる『金魚繚乱』はそこから約1.5キロ東、青く佇立した甲殻類のような六本木ヒルズ足下、旧日下窪町(ひがくぼちょう。ただし南北あり)あたりで江戸期から盛んであった貧乏旗本の内職、金魚養殖の伝統を踏まえたもので、崖下金魚屋の息子と崖上お屋敷お嬢様の同級生二人を舞台にすえたこの作品は、後に瀬戸内晴美(寂聴)によってタイトル転用され、『かの子繚乱』という伝記小説を産み出すのでした。

近年でもほそぼそと金魚の伝統は絶えていなかったのか、はたまたどこぞのお屋敷の池からなのか、港区白金台五丁目の「国立科学博物館付属自然教育園」(白金長者屋敷跡)に棲息するカワセミの、子育て餌に時々金魚が混じるとは、十数年前までは聞けた話です。

「アザブ」一帯は、東京23区のなかでも江戸をはるかにさかのぼる、時間と空間の凹凸地域で、それゆえに「場所の記憶と物語」は厚く、多彩なものがあるといえるのです。

現在日本は世界に冠たる火葬国(ほぼ100パーセント)だが、江戸時代までは土葬が一般的で、確かな統計はないものの火葬率は2割以下とみられている。

それも京都や北陸のような浄土真宗の影響力が強い地域がほとんど。なにせ火葬は、おおきな「生もの」を、骨片になるまで一昼夜以上焼かなければならないのだから、半端ではない「コスト」がかかる。

江戸時代は徳川将軍家といえども土葬。一方天皇となると、鎌倉時代から江戸時代までは火葬に付されるのが通例だった。

五代目古今亭志ん生十八番の「黄金餅」は、貯めこんだ金銀の小粒を餅にくるんで呑みこんだ長屋隣室の男の遺体を漬物樽に入れて担ぎ、上野の下谷から単身長駆、麻布を経て桐ケ谷の「燒き場」まで運びこんでお宝を手に入れ、それを元手に餅屋を開いて繁昌する、というグロテスクな唯物(ただもの)主義落語。

無理してでも死体を麻布の寺まで運びこんで「火葬切符」を手にしなければなければならないのは、「寺請制度」を前提としているからで、そこが江戸時代を思わせるけれども、明治以降のつくり噺。これが土葬だったら気味悪すぎて、落語にならない。

三遊亭円朝の演目では、裏長屋のある場所は芝将監殿橋(現在の港区芝二丁目)際となっていて、火葬場も「焼場」とあるだけで場所を特定していない(『明治の文学 第三巻』)。

江戸を舞台とした小説でウケている作家の作品でも、気楽に「火葬」しているものがあったりするけれど、それは調べる努力を怠っているだけの話。

明治政府はその初期、廃仏毀釈の勢いで、「火葬禁止令」(明治6年)まで太政官布告したけれど、これは翌々年解除。

逆に東京市や大阪市では、衛生上の理由というよりも都市スペース上の問題から、条例で土葬を禁止することになる。これが現在日本列島火葬率ほぼ100パーセントの源流。

ところで、渋谷が区として東京市に編入されたのは昭和7年(1932)になってから。古くから市域であった芝区は三田に自宅があった福沢諭吉が、火葬されることを嫌って、市外上大崎(現在の品川区)の常光寺に埋葬されたのは明治34年(1901)。

現在港区の麻布善福寺にある福沢家の墓は、昭和52年(1977)に地下水につかって死蝋(ミイラ)化していた福沢の遺体を掘り起こし、火葬して改葬した結果でした。

もちろん欧米では、現在でも土葬が基本ですから、福沢が因循(いんじゅん)にこだわったとはいえない。

よく考えれば、現在の日本列島にあっては余程の辺鄙な場所にでも行かないかぎり、火葬以外選択の余地はありえないわけで、そういう意味では人間「最期の選択」の自由は存在しない。

ついでに言うと、人間としてはまことに不自由な天皇という存在にも最期の選択の自由はなくて、明治以降の天皇は、都市部で火葬が義務づけられると逆に、火葬されないことになった。

つまり陵墓をつくって土葬されるのですね。巨大古墳に象徴される古代親政王権の復活というのが、天皇を担ぎ出した連中が描いた表(おもて)イメージで、それは戦後も形式としてはつづいているのでした。

中沢某(アースダイバー)は渋谷の神泉谷は火葬場で、その一帯に火葬に従事する人々が住んでいたなどと、見てきたようなことを言っているが、もしどうしても神泉谷を「死」と結び付けたいなら、ちょっとだけ慎重に調べたうえで、 そこは火葬場ではなくて〝古くは「谷葬」あるいは「崖葬」場であった可能性がある〟と言い直すべきなのです。

埼玉県は比企郡吉見町(ひきぐんよしみまち)にある「吉見百穴」は古墳時代後期の横穴墓群として知られています。そもそもその「百穴」は、標高100メートル前後の比企丘陵の東に残丘状にせり出した吉見丘陵が沖積地に向う面に掘られた墓で、つまりは崖墓。

古墳のような造営に無駄な労力を使うこともなく、土地利用としてもきわめて賢い、すすんだ墓場のありかたでした。崖利用ではないけれども、戦争末期には、吉見百穴の下に中島飛行機の地下工場もつくられ、その跡は現在でもみることが可能です。

方や沖縄では、先の戦争で凄惨な戦いの最後の拠点となった洞窟の多くは、ガマと呼ばれる自然洞で、かつては「再葬」の場所でもありました。つまり一旦土葬した遺体を経年後に掘り起こし、遺骨を洗い清め(洗骨)、古来墓所とされてきたガマの所定の場所に安置するものでした。そうして、さらに古い沖縄の先史遺跡には「再葬墓」ではない、直接の「崖葬」が多く認められるのです。

こうした空間的時間的な崖利用葬の痕跡は、日本列島において、かつてはひろく「崖葬」が行われていたことを示唆するものです。それが、急斜面に穴をうがって埋葬したものか、丁寧な弔いの詞とともに、切り立った斜面の上から遺体を投下したものかは別として、ある種の崖と墓所は密接な関係があったのです。

余計なところに莫大な化石燃料をつかってお金をかけて、CO2を大気中に放出しているのだから、環境破壊もいいところ。散骨や樹木葬もいいけれど、いずれはこの列島でも、土葬が主流になることでしょう。場所がないという向きには、「再葬墓」という古くて新しい智恵が、人口密度のきわめて高い香港で生かされている例などを参照していただければよろしい。

「ここらは昔、海だったんですってね」

歴史の仕事をしていると、こんなことばをよくきかされる。質問というよりは、確認、あるいは同意を求められる、といったほうがよいかもしれない。

私の答は決まっている。

「そうですね、ここらは、たしかに昔は海でした」

実は、どんなところでそういわれても、答えはいつもこうなる。つまり、昔は、どんなところでも海だったからだ。ただ、内心では、これは少し注釈を加えなければいけないな、と思う。

(俵元昭『港区の歴史』昭和54年)

この文章の著者俵元昭氏は、「坂学会」の重鎮。飯田龍一氏との共著『江戸図の歴史』は大冊で、これは版行図を中心に、確認できる江戸古地図をすべて調べ上げて、系統を明らかにした労作です。また氏は、長谷川伸賞を受賞し、「重ね地図」の先駆として知られる『港区近代沿革図集』の中心的編集者でもありました。その方がこのような感慨をもらしておられる。けれども、加えなければならない注釈は、本来「少し」ではとても済まない。もし、少しで済ませるなら「時代によるよ」とでも言うほかありません。

それから先の注釈は、とりわけ台地と坂、低地が複雑に入り組んでいる港区だから、「ここら」(場所)と「いつごろ」(時間)によって、ごく狭い町域でも隣り合って海と山とを変えることがある、という具合に錯綜する。

既述のように、縄文時代が流行しているらしい昨今ですから、「縄文時代にかぎって言えば」とする方法もあるだろうけれど、その時代幅は一万数千年もあり、とても江戸時代や奈良時代、というわけにはいかない。まして明治・大正・昭和・平成は、引括って「東京時代」としても150年に満たず、まだまだ短い。

「滄海変じて桑田となる」あるいは「蒼桑の変」という言い方があって、『広辞苑』(第四版)で「滄桑」(そうそう)を引いてみると、「滄海桑田(そうかいそうでん)の略。桑滄。」とあり、つづけて「滄桑の変」として「桑田変じて滄海となるような大変化。世の変遷のはげしいことにいう」としています。周囲の激変をいうのだから、田圃が海、海が田圃、どちらでもいいと言えばいいのでしょうが、こと地形のうえでは正反対。この出典について、デジタル大辞泉は「滄海変じて桑田となる」とし、儲光羲の『献八舅東帰』を挙げている。 goo辞書は、「滄桑の変」を『神仙伝』からとしている。

漢文教育で知られた石川正久氏の「漢字の世界」(112)ではちょっとちがって、タイトルを「桑田碧海」とし、『神仙伝』の話で、麻姑(まこ)という仙女が、「私は東の海が三べん桑田に変わったのを見た」と語ったことにもとづくとし、また唐の劉庭芝(りゅうていし)の詩に「己(すでに)見る松柏(しょうはく)の摧(くだ)かれて薪(たきぎ)となるを、更(さら)に聞く桑田の変じて海となるを」と詠(うた)い、「年々歳々花相い似たり、歳々年々人同じからず」とつづけたと紹介しています。ううむ、結局どっちが先か、よくわからない。

海退かせて市街地となす「滄街」の変は、「世界でもっとも人工による改変の著しい」(貝塚爽平)東京湾にみることができます。

余談ながら埋立てと干拓は同じような結果となるけれど、造成手法と目的が異なり、一方は文字通り土水面・湿地に土砂などを投入して陸化すること、他方は水面(海面)を仕切り、水を抜き去って農業用地(水田)とすることを言う。この2語は英語では区別して対応する単語がなく、合せて動詞形をリクレイムreclaimという。ただしこの語の原意は「呼び返す」というのであって、野生というか自然界そのものである水域をドライ・アップして「文明化する」、という意味を下敷きにもっているのですね。

底生藻類やゴカイ類、アサリ、シオフキといった貝類、ヒラメやカレイなどの魚類、そして大型渡り鳥のガン類まで、「野生」の豊饒(ほうじょう)な生命をはぐくんでいた旧江戸川河口の「大三角」(おおさんかく)干潟約1平方キロメートルが埋立てられ、一大遊興場(TDL)に化けた昭和58年(1983)4月は、戦後東京湾「滄桑の変」のひとつのピークでした。干潟埋め立ては大三角だけでなく広域におよび、実際にはこの何倍もの干潟が一気に消滅しました。東京湾に「雁(かり)が渡る」ことはなくなったのです。こうした「リクレイム」が「文明化」にあたるかどうか、そもそも「文明」とはなにか、結末はあと数十年以内に露出してくるように思われます。

タイトルの一部に「崖」の字がある書物、あるいはトリックや舞台設定の一部として崖を用いた本は少なくないものの、中身が「崖」そのもの、というのはほとんど類書がありません。

『花』(宇野千代編)にはじまり、100冊目の『命』(野間宏編)で1期を終えた「日本の名随筆」(作品社)は、戦後の日本出版史上まれにみる成功シリーズのひとつと思われますが、その100冊ほとんどみな一字のタイトルだけれど(例外『万葉』1・2・3、中西進編)、「崖」というのは見あたらない。ちなみにこのシリーズは「別巻」という名の第二期があって、こちらも100冊。ただし今度はそのタイトルが2字で、例えば94冊目は『江戸』(田中優子編)、最終巻を『聖書』(田川建三編)で完結しています。

実際に「編者」がどのような役割を果たしたかはケースバイケースとして、これだけのものをつくりあげる「裏方」の作業は、大変だったというより、大変楽しかったでしょうね。

ところで、国語辞典に「崖」という項目があるのはあたりまえですが、平凡社や小学館、そしてブリタニカといった日本語で書かれた代表的な百科事典(エンサイクロペディア)をめくってみると、「かけ(賭け)」や「かげ(影)」をみつけることはできても、「がけ(崖)」という項目は存在しないのです(さすがにインターネット百科辞典wikipediaにはありました)。

「崖」と同じく「坂」も、「日本の名随筆」や「百科事典」には出てこない。しかし、「坂」そのものにまつわる出版物は、実は結構多いのです。もちろん個々の坂について言い伝えや伝説は数知れず、「無縁坂」(さだまさし)を筆頭に、流行歌で「坂」をうたったものもまた、即座にいくつか挙げられる。

坂は無言ながら、人を惹きつけ、立ち止まらせあるいは振り返らせる不思議な力をもつ。坂ファンないし坂フェチを生む所以(ゆえん)ですが、坂の場合は「歩く」を基本とした健康的な面が主体なので、さすがにフェチから先のフィリアまでは進行しないようで。それに較べて崖は、惹きつけられた人があるとすると、これはちょっとアブない。むしろ崖フォビア(恐怖症)のほうがまともにみえる。この本の著者は、どうも崖嗜好症(クリフィリア)という病気になりかかっていて、さらにそれを他人に伝染(うつ)したい魂胆、ご用心召され。

たしかに「崖の上のポニョ」の崖は固い岩の崖でした。それに対して、御茶ノ水のキリギシや下総国府台の崖地、そして太田道灌の江戸城が建つ台地端斜面は、火山灰や砂泥を主体とした未固結物質の堆積層でできていたのです。

もっと言えば、こと江戸の、そして東京の崖は、それは人間がつくりだしたものでなければ、水の侵食作用が削り出した「土の崖」以外ではありえないのです。

土の崖の、侵食による後退速度に急なものがあることは、日暮里の崖や銚子の屏風ヶ浦の崖が好例でしょう。

厚い関東ローム層を主体とした、武蔵野平野の表層土壌は侵食されやすい。それが崖ならば崩壊は繰り返す。ところが、近世江戸城の基盤は、その未固結のローム層を掘り取って運び、10メートルの盛土としていました。

専門家の間では、何故か「盛土」は「もりつち」ではなく「もりど」という「湯桶(ゆとう)読み」ならぬ「湯桶言い」を原則とします。そうしてこの「もりど」の対(つい)になる言葉は「切土」(きりど)。

傾斜地を平坦にするため「盛土」された土地は崩壊しやすく、家を建てるなら本来の地形をよく調べて、せめて「切土」の上とするのが常識とされます。

江戸城の場合、その盛土する素材がローム層を掘り崩した土であるわけですから、脆(もろ)さにおいてはこの上ない条件がそろっている。

盛土をある程度固密させるには「転圧」(rolling compactionの訳)を加える。現在では重量のあるローラーカーか手動の振動機、かつては「失対」のヨイトマケ(地ならし)が転圧というか地ならし風景の代表でしょう。

古代から近世までの土壁や土壇には一般に「版築」(ばんちく)と言われる、大陸から伝わった土木技法が用いられました。

かつて加藤清正は、日比谷の江戸城石垣造営を安芸広島藩浅野家とジョイント施行するにあたり、浅野側が早々に仕上げて褒められたのを尻目に、基礎部分に蘆や茅を敷き、土砂を被せて子どもたちを遊ばせた後、

期限すれすれに完成させて笑われたという逸話があります。これには後日談がセットとなっていて、完成翌年、慶長19(1614)年の大雨で浅野の石垣は基盤から崩れ、あらためて城づくりの名手清正の見識が話題となったというのです。

「子どもたち」と「遊び」いうところに伝説のミステリアス風味が効いていますが、要は基盤の乾燥と築き立てに許される限りの時間をかけたということでしょう。

ましてそこが日比谷入江を埋め立てた場所であればなおさらのことでした。

江戸城本体においても、土留めの石垣基盤には念を入れた施工があったと考えられますが、盛土そのものについてはどうだったでしょうか。

もしそのままであれば、たとえ土壌流出がおきなくとも、時間の経過とともに、沈下は至るところで出来したでしょう。当然ながら盛土面にも、入念な突き固め作業が加えられたと考えてよいのです。

このように、「天地創造」まがいの「土地創造」を敢えてしてつくられた徳川江戸城でしたが、高温多雨のモンスーン地帯、かつ関東ローム層地のどまんなかに位置するがゆえに、その基盤の堅固さには限界がある。

ちなみに近世江戸城の石垣が崩壊するほどの地震は、寛永5年、同7年、正保4年、慶安2年、元禄16年、宝永3年、安政2年の7回を数え、そのうち最大のものは元禄16(1703)年の地震で、震源は房総半島南端沖合約25キロメートル、

推定マグニチュード8.2。平川口から入った梅林坂の石垣が崩壊したといいます。

近代に入って、関東大震災では二重橋の奥、土手が崩壊した伏見櫓の修復工事中に、土中から直立した人骨が現れて大騒ぎとなった事件が思い起こされますが、なに、あれは人柱ではなくて、近世江戸城以前にそこ(局沢・つぼねさわ)にあった寺院の埋葬地跡に掘りあたっただけの話。

現世的(フィジカル)なテクノロジーと智恵を搾(しぼ)って、辛うじて生き残ってきた戦国末期武士たちの念頭に、迷信ごとは二の次か刺身の山葵(わさび)程度のものだったでしょう。

しかしながら近世版築も、普請担当藩の施行技術を競った石垣も、当然ながら自然の力の前には決して安泰ではない。ただし最大の近世城郭江戸城が皇城(戦後は皇居と改称)であるかぎり、石垣の維持修築に当面不安はないと言うべきでしょう。

明治4年、写真家横山松三郎によって撮影された旧江戸城の写真は、修復差しおかれた城やその石垣の、荒涼として風化に傾いた様を記録しています。

もちろん石垣は、保護被覆であると同時に化粧面ですが、それはあくまで「崖」の一部。

そうして、たとえ硬質の岩盤台地といえども、自然の営力、そして時の力の前に立たされれば、その姿をいかほどに誇ることもできないのです。

ヨーロッパは西の涯、アイルランドのゴールウェー湾に浮かぶアラン諸島、別名アラン島は、イニシュモア、イニシュマーン、イニシィアの三つの島からなっていますが、すべて石灰質の岩盤が氷河に削り出され海上に残された島。

その島における人間の生活は、岩盤を砕き、海藻やわずかの粘土と混ぜ合せて「土をつくる」ことからはじまったといわれます。

イエス・キリスト山上の垂訓何をかいわんや、彼等はその家を岩の上に据えるほかに術(すべ)をもたなかったのです。

そのなかでも最大の観光場所とされるのは、イニシュモア島の「ダン・エンガス」。海面から120メートルの高さにそそり立つ断崖絶壁。

ここには約2000年前、ケルト時代のものといわれる環状石積の城塞遺跡があって、驚くことにその半円はすでに侵食によって海中に没し去っていたのです。

自然の力に抗する人の営為が途絶えれば、岩そのものといえども永くその存在を保つことはできないのでした。

インターネット検索で「崖」と入力すると、出て来るのは圧倒的に「崖の上のポニョ」。宮崎駿さんが原作、脚本、監督すべてをつとめた、2008年公開のスタジオジブリ長編アニメーション映画で、欧米、台湾でも公開され、興行収入155億円をもたらしたといいます。観客に子どもを意識した映画なのに、タイトルで「崖」という非・常用漢字を使ったのはひとつの見識でしょう。たしかに「がけの上のポニョ」では、さまにならない。

それにしても、いったいなぜ「崖の上」なのか。

映画では、主人公宗介とその母親(リサ)は、海端に孤立してそびえる岩壁のてっぺんの家に住んでいる。崖は、灯台が建っていても不思議ではない、典型的な海食崖。実際、宗介は5歳ながら沖合を航行する父親の船とモールス信号でやりとりするのですが、使うのはブラインド・シャッター付の投光器。無人が原則となった現在の灯台では存在余地のない「灯台技師」さながらの腕前。崖を下りれば、そこは様々な海の生きものの命をはぐくむ岩礁海岸の潮だまり(タイド・プール)で、人間になりたい赤い魚ポニョは、家を脱出したのはいいけれど、漂うジャムの瓶にとじこめられて、タイドプールに流れついたのでした。

これまで何度も強調したように、東京は海食崖も基本的に「赤土の崖」ですから、磯浜と岩の崖は存在しない。江の島あたりまで出かけないと、イソギンチャクたちにはお目にかかれないのです。

「岩の上の家」と聞いて、『新約聖書』の「マタイによる福音書」第7章24節から28節を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。そこには次のように述べられていました。

わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。

雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、倒れることはない。岩を土台としているからである。

また、わたしのこれらの言葉を聞いても行わない者を、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。

雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまう。そしてその倒れ方はひどいのである。

いわゆる山上の垂訓の最後の場面です。たしかに宮崎アニメのひとつの特徴である、大暴風雨や大洪水といったカタストロフィ・シーンは圧巻で、せり上がる海は崖っぷちから庭先まで溢れ、海生動物が楽しげに浮遊するのですが、その崖上の家は水没しないし、崩れ落ちることもないのです。世界が海にのみこまれても、宗介の家だけはそこにある。その家から、宗介とポニョは、リサを探しに出かける。水没した世界の上を、ポンポン蒸気の船に乗って。

H・C・アンデルセンの「人魚姫」と『旧約聖書』のノアの箱舟を埋め込んだようなストーリー展開ですが、そもそも宗助という主人公の名前は、宮崎さんが読んでいた漱石全集の『門』の主人公、野中宗助に由来するのだそうです。でも、宗助とお米(よね)夫婦が人目を忍ぶように身を寄せあって住んでいたのは江戸川橋あたりの崖の下の借家のはず。崖の下がいつのまにか崖の上に転位した。

崖の上の家といえば、手塚治虫描く「ブラック・ジャック」の主人公とピノコが棲む家も崖の上でした。異形の男女(カップル)が世界洪水を免れ、生活を築くというのは、神話の定型でした。そのためにはどうしても、外界に孤立した崖下か崖上の家必要だったのです。

ノアと動物たちのペアが40日40夜目に箱舟でたどり着いたのはトルコ東端標高5137メートルの成層火山アララト山。ただし、この山を聖書のアララト山と比定したのは中世ヨーロッパ人ですから、もちろんこれも伝説の類。漂着しても岩の山頂(いただき)、崖の上とはとても言えない。五千メートル級の山上では、家を建てて棲むと言っても仮小屋(シェルター)にしかなりえません。

いずれにしても、海と陸がせめぎあう舞台設定としては、海食崖とその上に建つ家以上のものはないでしょう。「崖の上のポニョ」は、だから「崖ぎわのポニョ」「崖っぷちのポニョ」でもあったのです。その崖っぷちにしても、「崖の上のポニョ」の崖は東京湾には存在し得ない岩の崖。「崖の上のポニョ」が、どこか地方の海岸を思わせるのはそのせいでもあるのです。

で、これがどうして「江戸城」と関係あるのか。それは、次回。

大森駅山王口天祖神社脇石段(旧馬込文士村に向う階段)

駅前風景 「三丁目の夕日」ではありませんが、「昭和三〇年代」を代表するイメージは「駅前食堂」や「駅前旅館」の類だと思っているのです。これに丸型のボンネットバスと改札口(改札つまりフダをあらためる、というのだから古風な話ですね)をもった屋根を配すれば、それだけで画面の骨格ほぼ仕上がってしまう。斜めに傾(かし)いだ木製電柱や貸本屋などを付け加えると、ちょいと芸が細かい、ということになるかも知れない。

代って今日では、不動産屋に消費者金融、パチンコ店、全国チェーンの居酒屋等のどぎつい看板を身にまといつかせた雑居ビルでなければ、大手開発企業や鉄道会社の主導でつくられた高層の複合駅ビル、それに灰色のコンクリート電柱が駅前の顔でしょうか。

ところで鉄道は、敷設初期にはできるだけ平坦なレベルを通すのが筋でしょうから、崖とは無縁の存在と思われがちですが、起伏の激しい東京の山手ではそうもいかないところがあちこちにある。ビルや看板で覆い尽くされた駅前一帯の上皮を剥いでみれば、そこに出現したのは崖でした、という「駅前崖」の代表選手のひとつはJR東海道本線・京浜東北線大森駅。

川崎・横浜方面側の改札を出て右へ、山王口すなわち西口の階段を●段下って立てば、そこは青物横丁から池上本門寺を結ぶ、江戸時代からの池上道(いけがみみち)。この地点は標高11メートルですが、右手(北側)、大井方面に上り坂となっていて、250メートルほど北の交差点付近の標高は16メートルですから、その差5メートル。タンジェントの原理からこの間の傾斜を計算すると、約1度8分の、比較的緩い坂道。

八 景 向い側の天祖神社に上る石段の側面に、大田区教育委員会の説明板が掛かっていて、それには

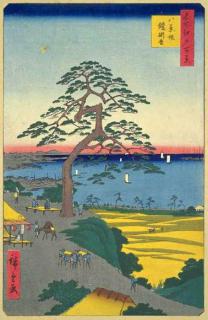

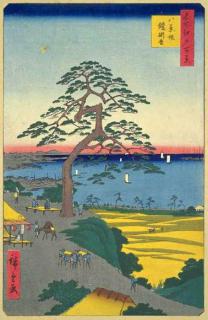

「大田区文化財 八景坂(はっけいざか) 今でこそゆるやかな坂であるが、昔は相当な急坂で、あたかも薬草などを刻む薬研(やげん)の溝ようだったところから別名薬研坂と呼ばれた。この坂の上からは、かつて大森の海辺より遠く房総まで一望でき、この風景を愛した人たちにより「笠島夜雨(かさじまやう)、鮫州晴嵐(さめずせいらん)、大森暮雪(おおもりぼせつ)、羽田帰帆(はねだきはん)、六郷夕照(ろくごうゆうしょう)、大井落雁(おおいらくがん)、袖浦秋月(そでがうらしゅうげつ)、池上晩鐘(いけがみばんしょう)」という八勝が選ばれ、八景坂というようになったといわれています。かつて坂上には、源義家が鎧(よろい)をかけたと伝えられる広重らの浮世絵に描かれ、有名であった。」とあり、歌川広重の「八景坂鎧掛松」の絵が添えられています。

元来中国が本家である「××八景」という景色コレクションは、日本でもやたらと各地に名乗りがあり、江戸の八景にもいろいろあって、当時も今も「両国暮雪(りょうごくぼせつ)、佃嶋帰帆(つくだじまきはん)、高輪秋月(たかなわしゅうげつ)、浅艸夕照(あさくさゆうしょう)、上野晩鐘(うえのばんしょう)、不忍落雁(しのばずらくがん)、洲崎晴嵐(すざきせいらん)、真乳夜雨(まつちやう)」の、「大森」が入らないバージョンのほうが、よほど一般的でしょう。

ともあれ、「八景坂」。それはこの説明によれば、池上道の一部を言ったものらしい。

歌川広重「八景坂鎧掛松」

広重の絵を見てみると、それは松を描いたものではあるけれども、その松は切り立った崖の縁に生えている。崖下は水田で、その際は白帆が浮かぶ大森海岸(図●)。その脇の池上道が崖上の、というより崖縁を通る岨道(そまみち)であることがわかります。現在の東海道線・京浜東北線はこの崖下を通っている。新橋―横浜間に鉄道が開通した明治5年(1872)9月12日から五年も経たない明治10(1877)年6月19日、アメリカ人動物学者E・S・モースは、横浜から新橋に向う列車が大森を過ぎた直後、崖面に貝の堆積が露出しているのに気が付いた。これが日本考古学・人類学発祥ポイントとして著名な「大森貝塚」ですが、所在地は大森のある大田区ではなくて、品川区大井六丁目、現在の大森貝塚遺跡庭園内に記念碑が置かれています。この庭園は池上道脇につくられていますから、つまりは崖上ですが、元来の大森貝塚は崖面というか崖下にあったのですね。大森貝塚庭園前の池上道の標高が9メートル、崖下は2~3メートルですから、その差7~6メートル。ただし元来はもう少し比高があったと思われますから、約8メートルの崖。広重の浮世絵では、最低十数メートルあるように見えますね。この大森貝塚跡から大森海岸方向へまっすぐ500メートルほど東の第一京浜脇は、江戸時代の鈴ヶ森刑場跡。海が見える位だから、崖上からみれは著名な場所はそれと判ったはずなのに、広重もさすがに鎧掛松と刑場を、一枚の絵に描くわけにはいかなかったのでしょう。八景はそもそもお目出度い方の名所なのですからね。

大森駅西口正面天祖神社に向う石段

先にも触れたように現在の池上道は岨道(そまみち)。崖上の道ではあるけれども、実は崖中というか、道脇にさらに高い崖が延びている。だから西口正面天祖神社脇から旧「馬込文士村」に向う石段は、合計62段ある。1段の高さが15センチから16センチ、仮に15センチで計算しても930センチ、すなわち約10メートルの比高がある。都合約20メートルの崖が、かつてここに存在したことになります。刑場を見下ろしていたはずの鎧掛松は、現在の天祖神社あたりだったといわれますから、そうだとすると広重描く「大森の崖」のたたずまいは、たしかにそのようなものだったと言えるでしょう。浮世絵もあながち誇張ばかりではないようです。

実は「八景」という地名のオリジンは、「ハケ」や「バッケ」と同根の「ハッケ」で、これらは皆現在「ガケ」と呼ばれる「地形」を指す「用語」だったのです。これが中国伝来の名所八景に混入して、崖ならざるものと同列にされ、よくある地名起源パターンに固着してしまったわけですね。地名を吟味するときは、漢字を外してみなければいけないと言われる所以です。そうして現代の「ハッケ坂」は、「八景坂」の説明板の掛かる、天祖神社脇を通る62の石段そのものなのでした。

駅前八景の外装を外してしまえば、そこにあらわれたのは比高約20メートルの崖でした。駅前崖。実は、大森駅山王口「八景坂」に並行して、さらに石段を数メートル下ったところに「山王小路飲食街」が「昭和飲み屋街」の名残りをとどめているのでした。