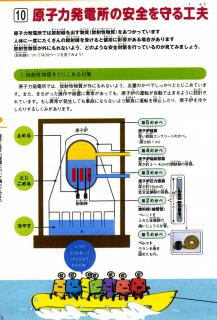

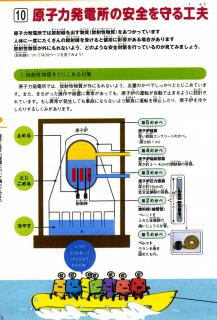

「湯沸し」原子炉

第3の壁と言われていたのは、400~550体ほどの燃料集合体(炉心)を入れた「原子炉圧力容器」(げんしろあつりょくようき)。厚さ約15cmの低合金鋼製で、幅6m、高さ22m(いずれも内径)の巨大な「圧力釜」でした。

そもそも原子力発電とは、核燃料を用いて緩慢な核分裂(急激な核分裂は核爆弾)を起こさせ、そこで発生する崩壊熱(通常運転中は約280度)を利用して蒸気タービンを回し発電するわけですから、原理的には火力発電と同じ、「湯沸し」。

そうして高温の水蒸気はこの「容器」のなかで発生させるわけですから、当然「圧力釜」でなければならない。ただしキッチン用圧力鍋がせいぜい2気圧前後であるのに対して、この「第3の壁」は70~80気圧の高圧と高熱を閉じこめておくために、「五重の壁」のなかでももっとも重要な「壁」とされ、鋼鉄をさらにステンレスで内貼りした「鉄壁」でした。

しかし核燃料がすべてこの圧力容器の底に融け落ち(炉心溶融=メルトダウン)たため、容器の底が「貫通」(メルトスルー)したと考えられるわけですから、おそるべき高熱。反面、「鉄壁」も存外に脆いものであったというべきでしょう。

さて第4の壁とは、その「圧力容器」自体を覆う鋼鉄製の巨大な入れ物で、TEP・F1の場合、1号機から5号機まではMarkⅠ型と言われる、高さ48m、上部直径10m、下部直径25mの巨大電球型「原子炉格納容器(げんしろかくのうようき)」。おもに厚さ4.5cmの鋼鉄でできていて、底部には厚さ1.02mのコンクリートが敷かれている。

融け落ちた燃料が1号機の底部コンクリートを最大65cm侵食したが、格納容器を覆う鋼板には達せず、溶けた燃料は格納容器内に留まっているという「評価」を、東京電力が発表したのは2011年の11月でした。発表の付け足し部分は「推定」にすぎませんから、本当のことは誰もわからない。それよりも、「発表」されていなけれど、2号機、3号機の格納容器底部も、同様に「侵食」されている可能性はきわめて大きいのです。

あってはならない光景

最後の第5の壁とは、それぞれの原子炉格納容器を覆う、厚さ約80cmの鉄筋コンクリート製の「原子炉建屋」(げんしろたてや)。地上高約55m、幅は約45mと言われますから(それ以外に地階部分あり)、地上は11階ないし12階建のビルとほぼ等しいことになります。この巨大な最後の壁も、水素爆発によって1、3、4号機は大きく損壊。2号機は、写真では一見健全そうにみえるけれども、実は建屋の横に付いているブローアウトパネルが壊れて脱落、密閉されるべき内部は「開放」されているのです。

建屋の損壊は外から一目瞭然ですが、内部にある第4の壁の格納容器、第3の壁の圧力容器の状態は、実は本当のところは誰にもわからない。さまざまの機器類も損壊し、きわめて高い線量の放射線が渦を巻くその場に近づくことすらできない状態では、確認の仕様がないからです。

しかし第1の「壁」、第2の「壁」が機能せず、溶融すらしていることは、東京電力も国も認めざるをえない。その一方、東京電力は、計測された圧力データから、「1号機と2号機の格納容器に穴が開いていると見ている」と発表しました(2011年5月24日)。格納容器に穴が開いている、ということは、圧力容器の底が貫通した可能性が高いのですから、メルトスルーしたと考えるべきでしょう。

溶融した核燃料が、建屋のコンクリートを破壊し、あるいはその罅(ひび)を伝って外部へ浸透(メルトアウト)し、地下水を汚染しているかどうかは、これまた誰も見た者がいないからわからないけれど、いずれにしても「五重の壁」はすべて突破され、炉心や使用済燃料プールも直接外部に通じている、いわばむき出しの「トンデモ状態」が現在の姿。

その結果、核分裂生成物は絶えず外部環境に漏れ出している。目には見えないけれど「あってはならない光景」が日常化しているのが、今日の日本列島の、とりわけ東日本の現実といっていい。大気中への核分裂生成物の放出(大気汚染)は、現在なお毎時およそ1千万ベクレルにおよぶといいます(2013年10月7日、参議院経済産業委員会における東京電力廣瀬直己社長答弁)。

膨大な経費が投じられる「除染」も、「元栓」が締まらなければ意味がないのです。

(つづく)

「フクシマの事象」とは、もちろん福島県在住者や県自体が責を負うべきものではありません。言うならば「ガリバー」トーキョーが自分を養うために、他人の家の庭に強引に割り込ませてつくった危険・迷惑施設が引き起こした巨大事故にほかならないからです。それはたしかにフクシマで起きたかもしれないけれど、本質はトーキョーが引き起こした、「トーキョーの事故」だったのです。

しかし、いまや「ヒロシマ」とならんで、「フクシマ」といえば原発事故というくらい世界語になってしまった「被災地名」。だから、東京に住まう者であるかぎり、《東京》という冠称を外して、他所(よそ)事ないし他人事のように「フクシマ」を語るのは、決して許されることではないでしょう。

したがって、ここではあらためて、未曾有の原発事故が《東京》電力福島第一原子力発電所(Tokyo Electric Power’s Fukushima I Nuclear Power Plant)によって引き起こされたことを確認し、以下では発電所名を「TEP・F1」と略称で記すことにします。

振返ってみれば、2011年3月11日19時18分に発動された「原子力緊急事態宣言」が、取り消されているわけでもなく、前回述べたように日本列島上に膨大な数の「原発被災者」「原発避難民」が存在しているという事実にも目を向ける時、なにごともなかったような、否むしろアベノなんとかやオリンピックといった「言葉」に浮き立っているような首都圏を中心とする風潮は、奇っ怪な影絵芝居めいて見える向きもあるでしょう。

だから、いまかつて「放射性物質が漏れ出すことは絶対にない」とされた原子力発電所安全神話の、象徴的用語(ターム)であった「多重防御」の「五重の壁」が、実際はどうなっているか、かいつまんで眺めてみることだけでも、重要な作業と思われます。

文部科学省と経済産業省が2010年に作成、配布した小学生用副読本『わくわく原子力ランド』(小学生のためのエネルギー副読本 新学習指導要領対応 解説編「教師用」)によれば、いわゆる放射性物質(以下、「核分裂生成物」とする)の漏出を防御する最初の「かべ」(以下「壁」)は、ウラン燃料そのもので、高さと直径が10×12mmほどの小さなペレット(かたまり)。天然ウランに0.7%含まれているウラン235の割合を2 - 4%ほどに「低濃縮」した二酸化ウランを焼き固め、円柱型のセラミックスとしてあるから、かなりの高熱にも耐え、変形・溶融する恐れはない、というのでした。

「わくわく原子力ランド」p23

2番目の防壁は、そのペレットを縦一列に詰め込むための金属製の被覆管(ひふくかん)でした。ジルコニウム合金にジルコニウム金属膜で内張りをした2層構造をもつ、厚さ0.7mm、長さ4.5mほどの細長い管で、これも十分な耐熱性をもち、また金属自体も、その形状(きわめて細長いこと)も、熱伝導性、冷却効率ともにすぐれているため、内部で生成されるさまざまな核分裂生成物の漏出を防ぐことができる、とされていました。

この、内部にペレットを詰め込んだ被覆管を「燃料棒」と称し、その集合体を「炉心」と言うわけですが、それが原子炉のなかにどれくらい入っていたかというと、TEP・F1では1号機、2号機、3号機それぞれ400、548、548で、すべてに「(溶融)」と注記が付されていました(福島県ホームページ「福島第一・第二原子力発電所の燃料貯蔵量」20131103)。ただし、その単位は「集合体」の「体」ですから、それぞれの原子炉内に存在した燃料棒の本数をみるためには、あらためて計算してみないといけない。

TEP・F1で使用されている沸騰水型原子炉(Boiling Water Reactor、BWR)で一般的とされる燃料集合体は、燃料棒50-80本で1体を構成するとされますから、仮に70本だったとすると、例えばTEP・F1の3号機には70×548で3万8360本。この計算でいくと、1号機から3号機の「炉心」燃料棒の総本数は、10万4720本となります。

これだけのものが、送電が途絶え、冷却水が供給できなくなったため、核分裂の崩壊熱によって燃料棒はおそらく2000度以上の高熱に達しました。その結果、水素爆発は起こるべくして起こったのです。

すなわち、水位が低下してむき出しとなった燃料棒被覆管のジルコニウムが水蒸気と反応して水素が発生。それぞれの建屋内に漏出、充満した水素はちょっとしたきっかけで爆発。核分裂生成物は、大気中にも膨大な量が飛散しました。「第2の壁」は、漏出防止どころか、その正反対の作用を担ったことになります。(つづく)

日本地理学会の秋季大会が福島大学で催されたのを機に、倉庫兼物置(おなじようなものか。いずれにしても元は村の保育所でトイレはポットン式。寝室3部屋ベッド6台、だだっ広い舞台兼お遊戯室も付いているけど、「別荘」とは言えないなー)のある川内村で2泊、福島市に3泊して、「帰還困難区域」(立入禁止区域)や「居住制限区域」(夜間立入禁止区域)、「避難指示解除準備区域」をまわってきたということがあったからですが、何の「区域」設定もない福島市内で今なおびっくりするような高線量の場所があり、また市内南部の高台の新興住宅地も高線量のため櫛の歯が欠けたように人がいなくなっているのを実際に見聞きすると、当然ながらトーキョーでの知見とは大きく違った印象があるのでした。

その印象のひとつのピークは、道端やらもとの水田、場合によっては尾根付近の平らな草地だったところに、青ないし黒の「トンパック」と称するらしい、除染土や刈った草木の類を入れた巨大な袋が場所をうずめるように積まれている光景。しかもすこし目を凝らすと、青芝色の広大なカーペットのようなものでその辺一帯がカモフラージュされている。つまりは汚染土袋の膨大な野積みは、実はいちめんに存在していることが了解できる。それは、言ってみれば上半身の真皮を剥いだうえに蛍光肌色塗料を盛ったような、グロテスクな「地表オブジェ」の観があるのでした。

それにしても除染作業が完了した場所はきわめて少ない。福島県相馬郡飯舘(いいたて)村の場合、本来4000人の作業員が1年で終える予定のところ、実際は300人。それが完全に終わるのはこの先何十年かかるかわからない、といいます。つまり除染といっても、建物の外部と庭先しかできないから、山林や川辺は高線量のまま。そこからまた放射性物質は徐々に転移してくる。一帯が高線量の場所での除染はほとんど意味がない。自衛隊が何百人かで徹底除染をすると「外は若干下がるとしても、室内はなかなか下がらない」ともいいます。ナントカ規制庁の「想定」のように、家の中は屋外の半分などということは、高線量地区ではそもそもあり得ない。

しかし、原発から30キロ圏内にほぼおさまる川内村は、奇跡的に低線量の村。それはただただ、2号機の爆発によって放射性物質が一挙に放出され、上空を放射性プルームとして漂っていた2011年3月15日の午後の、風向きと降雨(夜は雪に変わった。放射性物質は地上に湿性沈着する)という偶然性によるのであって、だから、北西60キロ圏内の飯舘村は、村の大部分が居住制限区域か帰還困難区域のいずれかに含まれるという、南西側の川内村とは対照的な光景が出現したのです。

その川内村も、線量計(ウクライナのエコテスト社製「テラ」)をスイッチ・オンにして歩いてみれば、人家の切れた林道めいたところに入るとアラーム設定毎時0.3マイクロシーベルトをすぐ超えて、ピーピーとやたらうるさい。うるさいといえば、村では移動に皆自動車を使うから歩く人自体が珍しく、かつては犬によく吠えられたもの。「帰村宣言」で3割以上は人が戻ってきたとは言え、全村避難していた村に、いまでは犬の存在自体が希薄となりました。

一方、山野ではなく拙宅庭先のアスファルト駐車場でも、すこし窪んだところには雨水が溜まって、乾いたときは黒く縮れたような異様な土が出現するのですが、それは計測すると毎時0.4マイクロシーベルトを容易に超える「典型的な高線量土」なのでした。

しかし、見聞でもっとも強く脳裏に残っているのは、飯舘村の元村役場職員であった方のお話。3月25日には長崎大学の大村先生が来て、村では400人が集まったと。現在なお空間線量の高い村で、当時は比較にならない数値が出ていたのに、先生のお話は「安全安心」。子どもたちが外で遊んでもよいし、洗濯物も干せる、普通の生活ができる、というもので、村民は皆唖然とした由。4月10日には近畿大の杉浦教授が来て、1200人が集まったが、それも同じ「安全講話」。子どもも大人も呆れかえってしまって、政府指示「屋内待機」のまま動こうとしない役場を尻目に、子どものいる家からどんどん自主避難が始まったと。最後は「原子炉の内部がどうなっているか、誰もわからない状態なのに収束宣言やコントロール宣言は無責任で、地元にとってはむごい話です」と付け加えたのでした。

標記のTBSラジオ番組に出るのだという。

他人ごとのように言うが、自分のことである。

次の日曜日。

22日ね。

また連休の中日。

番組は午前10時からはじまるらしいが、私は11時から30分間。

テレビもラジオも、出演経験はいろいろあるが、生放送ははじめてだ。

それも私一人がゲストで、30分だという。

安住紳一郎という人も、番組のことも何も知らない。

なにせ、最近はテレビともすっかりおさらばしていて、ラジオは震災時と入院前後以来ご縁がなかった。

昨日そのことを知人に話したら、その人は「今朝も聴いてましたよ」と言って、ゲストは結構特異なひとたちで、コケ(苔)・アーチストもいた、と教えてくれた。

なかなかの人気番組らしい。

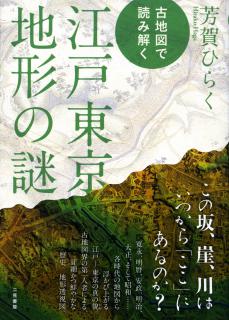

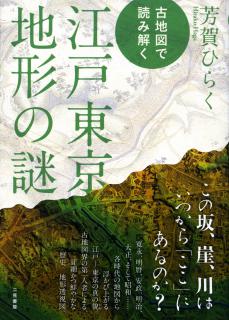

私の最近の著作『古地図で読み解く 江戸東京地形の謎』(二見書房)の版元経由で出演依頼があった。

OKしたのは金曜日。

昨日担当スタッフから、ケイタイに「お名前の、ヒラク」さんは、「ヒラ・ク」さんですか、「ヒ・ラク」さんですか、と問い合わせがあった。

なろほど、ラジオだから、アクセントをどこにおいて発音するか、とくに神経質になるのね、と思ったが、あらためて訊かれると考えてしまう。

当方は「ヒラ・ク」です、と第二音にアクセント(高い音)をおいて言うことが多いが、人から「ヒ・ラクさん」と言われて、「ヒラ・ク」は東北訛りなのかもしれないと思ってしまうこともあった。

それは「東北コンプレックス」かな。

やはり「ヒ・ラク」は不自然だな。

ただし、そのことを強調して言いすぎると「ヒラク・」と、ド訛りになる。

いっそ、「東北のヒラ・ク怪人」で売り出すべきか。

しかし、仙台弁はだいぶ忘れたなあ・・・。

千代田区神保町の三省堂書店本店では、前回の『江戸の崖 東京の崖』(講談社)にひきつづき、拙著新刊(『古地図で読み解く …』)を1階出入口正面に平積みにしてくださっている。

昨日立ち寄ったら、さっそくサインを頼まれて、そのサイン本をすぐに店頭に並べていただいた。

写真はその様子。

すでにいくつか講演依頼が来ていますが、拙著販売プロモーションのための「大道芸」は惜しまないつもりです。

歩いたり、説明したりする場所はそのお店の場所を中心としたところだから、逆にこちらも勉強になるのです。

どうぞお声掛けください。

「臣民」ということばがある。

「王」以外の存在を、引っ括って言ったものだが、騙されてはいけない。

「臣」と「民」の間には、目も眩む落差、つまり崖がある。

白川静を持ち出すまでもない。

ちょっとした漢字辞典を参照すれば書いてあることだが、「臣」も「民」も“視覚”を焦点化した文字である。

あからさまに言えば、それぞれの文字の中心にあるのは「目」なのだ。

「臣」の場合は、大きくみひらいた、明晰な「目」であり、専制者に助言する、有能な配下を意味する。

方や「民」は、本来は征服された部族民の意で、その「目」の一方は征服された証に鍼(はり)で刺突され、片目となったことを示す象形文字である。

「民」は、「王」や「臣」を直視する身体機能、あるいは武具を操作する距離感覚を、物理的に剥奪された存在なのである。

江戸期の身分上の呼称である、「お目見え」という制度は、なにも江戸時代にのみ存在したのではなく、アジア専制制度の根幹をなすものの一端であった。

アジア専制制度は、現在なお政治の中枢原理として機能していて、東アジアの大陸とその周辺において、そのことを物語るエピソードには事欠かない。

拙著『古地図で読み解く 江戸東京地形の謎』の巻末で「江戸図最大の謎」として指摘した、江戸図が世界に類例のない「人名都市図」であった、という事実もこの「臣民」にかかわる事柄である。

江戸図に屋敷名として登場する「人名」は、すべて将軍家にとっての「臣」なのである。

「お目見」以上が明らかにされているのが「城下町絵図」(江戸図は「総城下町絵図」)であった。

「お目見」以下は「徒歩(かち)」である。つまり、原則として「馬」に乗る資格がない。

だから、森鷗外が樋口一葉の「野辺送り」に際して、「騎馬で付き添う」ことを申し出た(それは結局遺族(妹)によって退けられたが)のは、自分をあくまでも「臣」の側において、「民の天才」の「保護者」として演出したかっただけの話である。

標記の拙著の見本が送られてきた。

本体価格は1900円ではなくて、1800円だった。

税込で1890円になる。

刊行日は本には8月31日と記載しているが、8月早々主要書店に並ぶと思われる。

自分で言うのもおかしいが、カラー地図のボリュームと解説の密度が半端ではなく、この値段では大変「お買い得」と思う。

帯付カバージャケットの写真と、「はじめに」と「目次」をとりあえず以下に掲げておく。

◆はじめに

必要もなしに地図を見るのは楽しい。

R・L・スティーヴンスンの「宝島」は、妻の連れ子が描いていたいたずらがきのような地図に、自分が手をくわえるうちにインスピレーションが湧いてきたのだと、作者は物語の発端を解き明かしていますが、地図はたしかにイメージを、そして物語を誘い、立上らせる力をもっています。

その物語においては、地図は宝の在り処を指し示す暗号のような記録物でしたが、現代ともなると、地図そのものが宝に転じる場合があります。とりわけ、その地図が古いもので、美しく、しかも地域のディティールまで描きこんでいたとすれば、それは宝飾品以上の価値をもつと言わなければなりません。

地図が、そして古地図がブームであると言われるようになったのは今から三十年以上前からのことですが、振幅の違いはあるもののその波はずっと続いてきたようです。

しかしその古地図ブームの中身は、二〇一一年三月一一日を転機に大きく変容したのです。それまで、骨董趣味にも似た秘かな楽しみの対象であった古地図類は、津波や液状化の可能性をチェックする記録物として世間の耳目を集め、あるいは重要視されるようになったからです。

ここにお目にかける古地図ないし旧版地形図類は、見ることそれ自体が楽しみでもある華麗詳細図で、「本物」であることを基本としていますが、それだけではなく、私たちが日々の生を託す「地面」そのものの素顔にアプローチできるものを選んだつもりです。

だから、この本を手に取って必要もなしにページをめくり、視線のランブリングをたのしみながら、しかしそこに何らかの「気づき」を得、さらにすすんで一種の警告を読みとっていただくことができたら、この本の筆者としては以て瞑すべしとするのです。

筆者は昨今流行の景観論やトリビアめいた地形談義に与(くみ)するものではありません。しかし、そうした話の「ネタ」も、また、地名、鉄道等々に関する話題も、この本にはぎっしりつまっているでしょう。筆者がつけくわえた文章も、地図をみるヒントの一部にすぎません。

しかしながら江戸時代二百六十年、東京時代百四十年、日本列島最大平野部の「物語」はなお進行中であって、喜劇におわるか悲劇に転じるか、いずれにしてもわたしたちはそのただなかにいることを忘れてはいけないでしょう。

そうして、そこに読みとるものが何であるかによって、地図は宝石にも、媚薬にも、劇薬にも、そして紙屑にもなるのです。

◆目次

はじめに

一、水道橋(寛永19年《1642》頃/明治16年《1883》頃)

吉祥寺と水道橋の謎

水道懸樋以前

懸樋移転の謎

二、丸の内・日比谷(慶長7年《16o2》頃/明暦3年T657》頃/明治42年《1909》頃/平成14年《2002》頃)

海に洗われた江戸城

「僧正殿」と日比谷

逆転した「ハ重洲」の謎

「八重洲」の起源と転位の謎

三、神保町(寛永19年T642》頃/平成14年《2002》頃/卒水3年《1850》頃/廷宝年間の図/明治20年《1887》)

「小川町」の謎

二本の小川

小川町最深央部

四、銀座(寛永19年《1642》頃/安政6年《1859》頃/大正10年《1921》頃/平成14年《2002》頃)

「西銀座駅」はどこへ?

消えていた「銀座」

「下町」の変容

銀座半島

五、人形町・元吉原(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》頃/安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

葦・蘆・葭

元吉原

水路と河岸

町と人と地形と

六、西片・白山・小石川(寛永19年T642》頃/明暦3年《1657》頃/安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

指ケ谷町はどこに

台地と坂

小石川谷と下水

丸山福山町と菊坂の谷

七、赤坂(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》頃/安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

どこでも赤坂

成り上がり赤坂

古街道と水の風景

八、麻布(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》頃/明治16年《1883》頃/平成14年《2006》頃)

坂・橋・水流

姫下坂と牛啼坂

谷と坂の変容

九、六本木・元麻布(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》頃/安政6年1859》頃/平成14年《2002》頃)

麻布の善福寺

台地の一本松

黄金餅の坂

ヒルズとタウン

十、芝・三田(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》哨/安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

熱機関以前

海の寄り幸

記号の波長差

十一、上野(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》頃安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

山檄魚の頭

「ニッポリ」の謎

動物園の五重塔

大僧正町

「松平肥前守」の謎

偉大なる崖の消えた坂

十二、日本橋(寛永19年《1642》頃/明暦3年T657》頃/安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

「橋」より先にあったもの

日本橋川「へ」の字曲りの出現

浮世小路

入堀の夢跡

十三、八丁堀(寛永19年T642》頃/明暦3年《1657》頃/安政6年T859》頃/平成14年《2002》頃)

運河開削の謎

江戸湊

初期の海岸線

江戸前島を横断していた入堀

十四、深川(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》頃/大正10年《1921》頃/平成14年《2002》頃)

江東のタテとヨコ

母なる運河

謎と誤認

十五、浅草・新吉原(寛永19年(1642》頃/明暦3年T657》頃/大正10年《1921》頃/平成14年(2002》頃)

「三社様」のはじまり

日本堤と柳原土手と

「付け根」の謎

田んぼの中の不夜城

富士と馬場の謎

十六、新宿(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》頃/安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

谷と分水嶺

中野の塔

「新宿」以前

玉川上水と新宿湖

十七、早稲田・高田馬場(寛永19年《1642》頃/明暦3年T657》頃/安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

馬場と御殿

台地の大学・低地の大学

低地・台地・台地の凹部

文豪のいた場所

水のなかで

十八、御茶ノ水・湯島(寛永19年《1642)頃/明暦3年T657》頃/平成14年《2002》頃/明治16年(1883》)

神田明神と湯島天神

御茶ノ水・湯島・本郷

古石神井川谷と実盛坂

岬地形と切通し

十九、目黒(明暦3年《1657》頃/安政6年T859》頃/大正10年《1921》頃/平成14年《2002》頃)

目黒のさんま

「目黒の崖」の謎

目黒と品川

非対称谷

二十、渋谷(寛永19年《1642》頃/明暦3年《1657》頃/安政6年《1859》頃/平成14年《2002》頃)

渋谷村のアイキャッチ

消えたV字谷

鎌倉道

中世城館のロケーション

二十一、雑司ヶ谷・池袋・板橋(寛永19年《1642》頃/安政6年《1859》頃/明治13年《1880》頃/平成14年《2002》頃)

一里塚の谷地の謎

知られざる谷

根津山とメビウスの輪

池袋村近在の謎

二十二、千鳥ケ淵・番町(寛永19年T642》頃/明暦3年T657》/明治16年《1883》頃/平成14年《2002》頃)

怪談「五番町の帯坂」

番町・町屋・城下絵図

破れ堀と幽霊谷

江戸図とその謎 ―解説にかえて

現代の古地図

古地図と「同時代」

最古の江戸図

手描き図と版行図

江戸の地形図

江戸図描図の三段階

もうひとつの手描き図

谷戸田都市

版行絵図と江戸図の記号

江戸図最大の謎

あとがき

考文献抄

《江戸図》

〈複製地図》

《古地図一般》

《江戸東京地誌地形関係》

使用地図一覧

標記の雑誌(No.209)は「リニューアル第1断! 大特集/夏の東京さんぽ術100」を表紙に謳っていて、そのうちの1ページだが、依頼があって書いた。

とくに夏だからではないけれど、やはり「水辺」は忘れがたく、櫓漕ぎ舟上の世界に焦点をあてたものにした。

しかも、中身は「崖話」。

すなわち、武蔵(東京)の「日暮里崖線」に対峙する、下総(千葉)の「国府台崖線」という、直径十数キロから100キロメートルにわたる巨大「スリバチ」の話。

「地形」をトリビア話にして喜んでいるのは程度が低い。

われわれの「足下」は、これくらいのスケールで考えないと、意味がないのだ。

例の「崖本」が「5刷になります」と編集者から連絡があったのは先月の半ばころか。

本日、その5刷本が送られてきた。

初刷りが去年の8月30日だから、1年たらずだけれど、まあこれでようやく書物としては「一人前」かな、と思う。

あちこちの書店では、まだ平積みになっているし。

その平積みの横に、また拙著が並ぶことになる。

二見書房から、この8月1日に出るのは『古地図で読み解く 江戸東京地形の謎』というタイトル。

これもカラー地図をふんだんにつかった、A5判240ページほどの本。

少し厚い分、本体価格は1900円だけれど、アマゾンはすでに書影(本の写真)付で予約販売を受け付けている。

通常配送無料で1890円というから、アマゾンで買うほうが安いことになる。

どういう仕組みになっているのか、自分も出版界にいながら、からくりがよくわからない。

初刷り部数も、版元としてはだいぶ頑張ってくれているようだし、これも版を重ねてくれればありがたいと思っている。

書影は、帯をとってしまっているけれど、デザインは帯と一体でおこなっているし、いずれ手元に本がくれば、帯付の写真を再掲する。

退院して間もなくだったが、前々から神保町の三省堂本店で予定されていた《芳賀ひらくさんと歩く 駿河台崖めぐり》という、私の「崖本」のプロモーション企画実施の折、参加してくれた方の中に、雑誌『東京人』の副編集長の田中紀子さんがいて、「〈古道〉特集を考えているので、相談にのってください」とのこと。

忘れたころに連絡があって、話をしていたら、結局書く羽目になった。

思い返せば、中央公論社から独立して『東京人』を主宰していた粕谷一希氏と話する機会があって、その時「書いてみないか」と言われたのを、忙しくてそのままにしていたのはもう20年以上前のような気がする。

その時は、中沢新一にも話した「アースダイバー」のネタのようなことを話したのだから、書いていればもちろん中沢は珍説を披露しないで済んだのだ。

今回は2本の文章を寄稿したのだが、1本は長すぎ、短いもう1本は掲載見送り。

見送り分は、当ブログに「ミチについて ―小平市の後出しじゃんけん」としておいた。

一方、長すぎたほうは長短2つに分けて、6ページの本文と2ページだてのコラムになった。

ここに掲載するのは、それぞれの冒頭1ページである。